家族の入学式・卒業式や、友人の結婚式。式典・行事などのいわゆる“オケージョン”シーンでは、大切な人のいつもと違う凛々しい表情や、ピンと伸びた背筋に、こちらまできゅっと身が引き締まります。

そんな、普段の自分とは気持ちも装いも異なる、オケージョンの場。自分らしさは忘れたくないけれど、そこに合った服装も意識したいと、何をどう着るかお悩みの方も多いことでしょう。

特別な日こそ我慢せず、けれどその場にはふさわしく、お気に入りの一着を自分らしく着たい。その助けになればと、中川政七商店でいつもお世話になっているスタイリストさんに、最近の傾向も踏まえながら着こなしのマナーについて伺ってみました。

この記事ではオケージョンのなかでも特に、卒入学式に焦点を当てた装いのヒントをご紹介します。

形・丈

卒入学式は正式な式典の場にあたるため、服装は準礼服、つまりジャケットをはおるスタイルが基本。とはいえ、一枚でサマになるブラウスやワンピースの場合は、ジャケットなしで着用する方も多くなっています。

また2月~4月は寒さもまだあり気温の不安定な時期のため、ジャケットとワンピースのセットといったアンサンブルやツーピースを購入し、寒い場ではジャケットをはおり、春の陽気のもとではワンピースだけで着用する手も。

パンツスタイルの場合も同じく、寒い時期はブラウスの上にジャケットをはおり、暖かくなればブラウス一枚でパンツに合わせるスタイルがおすすめです。

「ジャケットが苦手な方なら、式典中だけジャケットをはおり、外での歓談中はブラウスやワンピース一枚で着用するなどでもいいと思います。あとは学校の雰囲気によってもジャケット着用がマストか、あまりこだわらなくて良いかも違うので、そこはTPOの大前提として確認しておけるといいですね。とはいえジャケットは一枚あると何かと安心なので、迷われたら迎えることをおすすめします」

なおジャケットの衿の形に規定はありませんが、重苦しさのないノーカラーのジャケットを着用する方が最近は増えています。カーディガンやストールはカジュアルな印象を与えるため、避けましょう。

スカートを着用する場合は、膝が隠れるミモレ丈を選ぶのが主流。露出の多い短め丈はもちろん、足首が隠れるほどのロング丈も重い雰囲気になるため、卒入学式では控えたほうが良いでしょう。

色・柄

入学式は春らしいパステルカラーが、卒業式は黒や紺・グレーなど、シックな印象で抑えた色目を着用するのが主流。どちらにも対応できる一着を持っておきたい場合は、紺を選ぶと使い回しがききやすいのでおすすめです。

「とはいえ、黒などダークな色目のものを入園・入学式に着用できないわけではありません。コサージュやバッグなどで明るい色や華やかさを取り入れれば、問題なく着ていただけます」

なお生地の柄についてもご注意を。ツイードやレース、スパンコール装飾などの、素材自体に表情がある生地は問題ありませんが、ボーダーや花柄、アニマル柄などの、いわゆるプリント柄は着ないほうが式典の場の装いにふさわしいとされています。

素材

素材に厳密なルールはありませんが、冬はウール、春はシルクなど、季節にあったものを取り入れると場の雰囲気によく合います。とはいえ、主に2月~3月に行われる卒園・卒業式と、4月に行われる入園・入学式では気温も少し異なります。同じものをどちらの場でも着たい場合は、もちろん季節問わず着用しやすい素材のもので問題ありません。

注意したいのは上品さと華やかさ。過度に光沢感のある素材や、カジュアルな印象を与える化繊素材などは控えたほうが良いでしょう。

また、式典の場で着用を迷うのが革素材。殺生を想起させるとして結婚式の場では控えたほうが良いといわれますが、卒入学式の場ではパンプスやバッグなどで、革製品の小物を使う方も多くなりました。

「男性の方がレザーシューズを履かれるのもあり、そのあたりのルールは少し曖昧になってきてますね。もともとおめでたい場では革製品を避ける決まりはあったものの、最近は一般的にもグレーなムードだと思います」

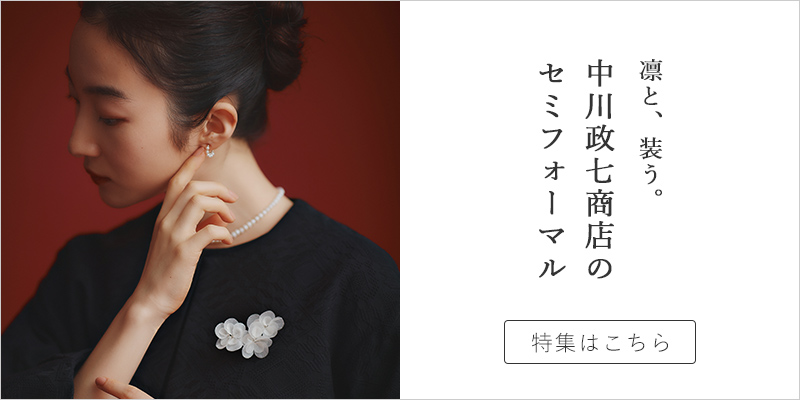

アクセサリー

式典の場でよく身に付けられてきたのは、華やかな雰囲気を出してくれるパールのアクセサリー。一連のものが主ではありますが、ロングで二連のものなども最近はよく着用されています。シルバーやゴールドのアクセサリーをつけてもマナー違反ではありませんが、ハレの場であることを意識し、品よく華やかなものを選びましょう。

また大ぶりのものや揺れるものは、主役のお子さんよりも目立ってしまうことや上品さに欠ける観点から、避けたほうが良いとされます。

その他、コサージュは祝福を表すアイテムとされるため、華やかさとお祝いの気持ちを表現できておすすめです。色目は洋服と同じく卒園・卒業式には色目を控えたものを、入園・入学式にはパステルカラーのものを選ぶと、季節感が合って良いといわれます。

なかでも白やアイボリーは、どちらの場にも使えて便利。特に絹が入った素材のものは上質な印象を与え、式典の場で活躍します。

なお、サイズは5cmから12cmくらいが良いとされています。

「サイズが大きすぎると派手な印象に、また小さすぎると地味ない印象につながりますが、身長や体格によっても印象が変わるので、付けた時のバランスをチェックしてくださいね」

バッグ

サイズは小ぶりなもので、素材はシルクやレースなど上品さのある佇まいのものを選びます。ナイロンのような、カジュアルな印象の素材は避けましょう。綿や麻の素材は単体だとカジュアルな印象となりますが、シルクやウール混のものや、上に装飾のあしらいがあるものなど、華やかさのある素材やデザインであれば問題ありません。

服装がシックな場合は差し色として、例えば春にはライトイエローやパステルピンクを選ぶなど、季節を意識した色を取り入れてみるのもおすすめです。

「基本的にオケージョン服では全身の色のトーンを揃える傾向にあるのですが、最近のトレンドとしては、服装や靴など全体的にはダークにしながら、バッグだけ色を入れるというのもあります。学校側の雰囲気に合うようであれば、バッグだけビビッドカラーやシルバーを取り入れるなど、遊び心を出すのも一つですね」

また荷物が入りきらないことを想定し、サブバッグも持参すると安心。サブバッグの場合も、カジュアルすぎるものよりも無地やレースなど落ち着いたものがおすすめです。

靴・足元

スニーカーやブーツ、サンダルは、カジュアルな印象となるため避け、基本的には3cm以上のヒールの高さがあるパンプスを着用します。ただし、最近ではフラットシューズを着用する方も多くなりました。オープントゥやバックストラップの靴は避けましょう。

「私自身ヒールが苦手なこともあり、子どもの式典ではフラットシューズを着用しました。周りのお母さんを見ていても、最近はヒールの低い靴を履いている方も多いですね。当日動き回ったり、体調が良くない場合もあると思いますので、無理をせず履けるものを選んでくださいね」

また足元は、素足厳禁。ナチュラルなストッキングを履くのが基本です。ただ最近はナチュラルストッキングに抵抗があったり、季節的に寒かったりなどの理由から黒いタイツを履く方も多いよう。

「実は、これが難しくて私も悩むところです。黒は喪を意識するのでハレの日にはよろしくないといわれていますが、トレンドとしては履いている人が増えていて。

黒を控えるべき基本のマナーは理解しつつ、ご自身らしいスタイルの取り入れとして着用のご判断をされるのもいいのかなと、個人的には思います。

あとは靴下を履く方も最近は多いですね。百貨店のフォーマル服売り場ではまだなかなか見かけませんが、お洋服屋さんの提案するコーディネートではデザイン性のある靴下を合わせている場合などもあります。カジュアルな印象になりすぎず、品よく華やかなコーディネートであれば、厳密に考えすぎない傾向になっているように思います」

「いろいろお伝えしましたが、卒入学式のスタイリングで大切なのは、季節感と華やかさ、上品さの3つです。反対に避けたほうが良いのは、カジュアルな装いや露出が多いなど華美過ぎる装い。最近ではマナーの境界線も曖昧になってきているので、マナーは大切にしつつも、ポイントを意識しつつご自身らしい装いを楽しんでくださいね」

教えてくれた方:

スタイリスト 田中ちか

1976年大阪生まれ。アパレル販売スタッフを経て、1997年よりスタイリストアシスタント事務所に所属。2003年にスタイリストとして独立し、2005年~2006年の渡英を経て2006年から関西を中心に活動中。中川政七商店のスタイリングも多く手掛ける。

※この記事は2024年1月17日の記事を再編集して掲載しました

<関連特集>