中川政七商店の制度に2024年度より加わった「産地視察支援金制度」。こちらは日本各地の産地を深く知り、工芸の奥深さを体感できる機会の支援をすることが、ひいてはビジョンの「日本の工芸を元気にする!」につながると考え、はじまったものです。

日本のものづくりへの興味から、日頃からプライベートでも産地へ足を運ぶスタッフが多い当社。この制度を利用しながら産地を訪れたスタッフの声をお届けします。

「これぞ運命のタイミング!」

風情ある歴史と伝統が息づく福井県鯖江市。

この魅力満載の地に、中川政七商店ではたらく4名の仲間が一堂に会しました。

普段はそれぞれ異なる店舗で働いており、なかなか会う機会がなかった私たち。しかし今回は「産地視察支援金制度」を利用して、この素晴らしい産地をたっぷりと味わうために集まったのです。

今年の夏、「さんち修学旅行」という社内の取り組みで越前鯖江エリアを訪れました。

この取り組みは店舗で働くスタッフが、各地の産地を訪れて実際のものづくりを体感したり、作り手の方に直接お話しをうかがうことで、工芸と真剣に向き合うために設けられた機会です。

毎回複数の“修学旅行先”から各スタッフがコースを選び、その地のものづくりを体感するなか、越後鯖江エリアでは漆・和紙・刃物・眼鏡に関して日本トップクラスのものづくりの現場を見学させていただきました。

その際、漆の硬化に適した湿度と温度、和紙の紙漉きに必要な豊かな水など、この地域のものづくりが風土と一体になっていることに改めて魅力を感じました。

さらには手仕事の緻密さ、職人の方々の洗練された所作などにすっかり心を惹きつけられ、修学旅行が終わる前には、プライベートでもう一度ここを訪れたいと決めていたのです。

そして9月。「産地視察支援金制度」がはじまることが社内で通達されました。

中川政七商店で働く社員が自己研鑽のため、業務時間外に各地の産地を訪れる際の旅費交通費の一部を、会社に支援してもらえるという内容を読み、「なんという最高のタイミング!これはもう行くしかない!」と嬉しく思ったのを覚えています。

越前鯖江エリアにもう一度行きたかった理由がもう一つ。それは、毎年秋にこの地で開催される「RENEW」に行くことでした。

RENEWとは「見て・知って・体験する」をコンセプトに、この地でものづくりをする作り手たちが工房を開くオープンファクトリーイベント。普段は入れない工房を見学したり、様々な技法を用いたワークショップに参加することで作り手と繋がることができます。

地元企業の方が中心になって有志とともに運営し、観光や地元の活性化を目指しているところも魅力。その雰囲気を、五感のすべてを使って体感したいと思っていました。

「自分が夏に経験した感動とこれからする新しい発見を、誰かと一緒に分かち合いたい」。

そんな想いがあり、もともと同じ奈良近鉄店で働き、店舗が離れた今でも近況報告をしあったり、一緒に食事に出かけたりしている3人に声をかけて今回の場となったのです。

いざ、福井へ。

1日目は永平寺に行きました。

「厳しい禅の修行道場」として知られる永平寺。福井県の人気観光スポットのうちの一つです。

780年前に修行の場としてこの地に開かれた永平寺。山門前に立ち、ひんやりとした空気を吸い込むと自然と背筋が伸びました。

早朝の清々しく凛とした雰囲気のなか、国の重要文化財の指定を受けた七堂伽藍を中心とした木造建築群を参拝していると、途中、敷地内のところどころで雲水と呼ばれる修行僧の方が掃除する姿を見かけました。

禅における掃除とは、自分の心を清め整える修行の一環とされているそう。

美しく磨き上げられた柱や床は雲水さんたちが自分と向き合った時間そのもので、私が清々しいと感じたのはその心の内に触れたからなんだと感じ、不思議と身も心も軽やかになったところで永平寺を後にしました。

夜ごはんをいただいたのは釜蔵さん。

北陸・福井の釜飯を専門としたお店で、福井県産のコシヒカリや地元市場から直接仕入れた新鮮な旬の食材が使われています。

私が注文したのは「へしこ釜飯セット」で、なかなかの迫力。釜飯の蓋をあけると発酵臭があり、へしこの存在をダイレクトに感じました。少しおこげも入った釜飯はとても美味しく、福井県は食も豊かだなぁと産地の食を楽しみながら味わいました。

食事中は、皆で一緒に働いていた時期を懐かしんだり、近況を報告しあったり。ゆっくり食事をとりながら、濃密な時間を過ごせました。

そして2日目。いよいよRENEW本番!

越前鯖江エリアの半径10㎞圏内には、越前漆器・眼鏡・繊維・越前和紙・越前焼・越前打刃物・越前箪笥といった地場産業がギュッと詰まっています。その各エリアをバスやタクシーなどを使いながら巡っていきます。晴れた日などはレンタサイクルに乗り、紅葉しつつある山々を見ながら楽しむのもいいかもしれません。

工房見学や趣向を凝らしたワークショップを楽しみ、気分がホクホクになった後に隣接のショップを訪れると、そこで生まれたものたちに出会います。一つひとつゆっくり見ているともう、連れて帰らずにはいられません。

お腹が空いたら、地域に根ざした飲食店のフードトラックで福井のローカルフードを。

各企業の企画や工房見学が興味深く、1日では到底回り切ることができないため、1泊以上で訪れることをおすすめします。

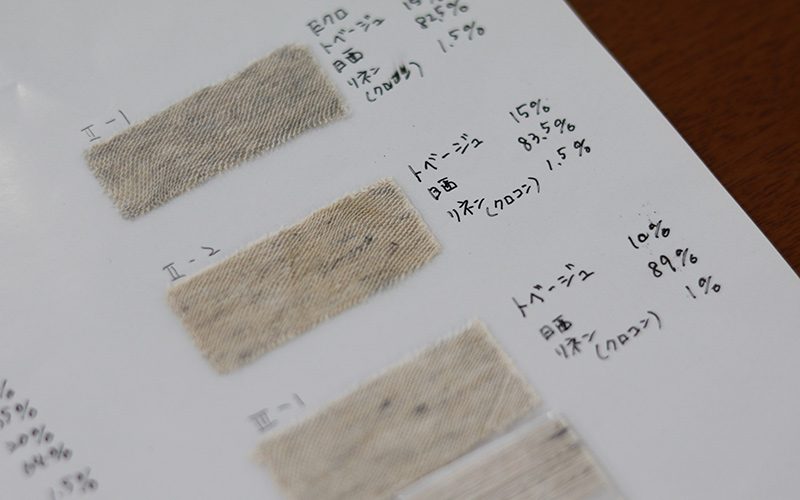

工房見学は中川政七商店でも販売のある、漆琳堂での工房見学からスタート。

工房内は工程ごとに部屋が分かれており、それぞれ専用の道具や設備が揃っています。人毛でできていている(!)刷毛で、ろくろと呼ばれる回転什器に木地(漆を塗る前のお椀)を押し当て刷毛を持ち、一つひとつ塗り上げていきます。

以前にわたしも塗りの工程を体験させていただいたのですが、まず、ろくろに木地をまっすぐ押し当てることができません。職人の方たちの変わらない表情からは全く想像できない難しさでした。

出来上がった漆椀には刷毛目が残らず、本当に人が塗っているのかと思うほど美しい仕上がり。普段扱っている商品が生まれる瞬間に立ち会えることは、何度体験しても感動します。

漆椀の製造工程を勉強し頭がパンパンになった後は、色漆を使ったブローチとフレームをつくるワークショップに参加しました。

水に浮かべた色漆をブローチとフォトフレームに写し取っていくのですが、完成図を思い浮かべながら漆を水に浮かべるものの全く想像通りになりません。苦戦しながらも自分だけの作品が仕上がると、

最後は辻田漆店様の工房を見学させていただきました。こちらでは国内外から仕入れた加工前の生漆を精製し、塗料として使えるように加工されています。

店舗では商品のことについて質問を頂く場面も多く、商品自体のご説明はできるのですが、漆そのものについて聞かれると口篭ってしまう場面が少なからずありました。その澱みを解消するために、今回ぜひ訪れたいと思っていたのです。

漆と漆を擦り合わせて粒子を細かくし、不純物を取り除くことで漆はとても美しい色になります。同じ精製でも機械と手作業では不思議なことに手作業の方が明らかにツヤもあり、柔らかく塗りやすいそうです。

漆に関するすべての工程を見終わった時、毎日当たり前のように手にしていた商品は、こんなに多くの方が手をかけた末に届いているのか!とさらに感激したのでした。

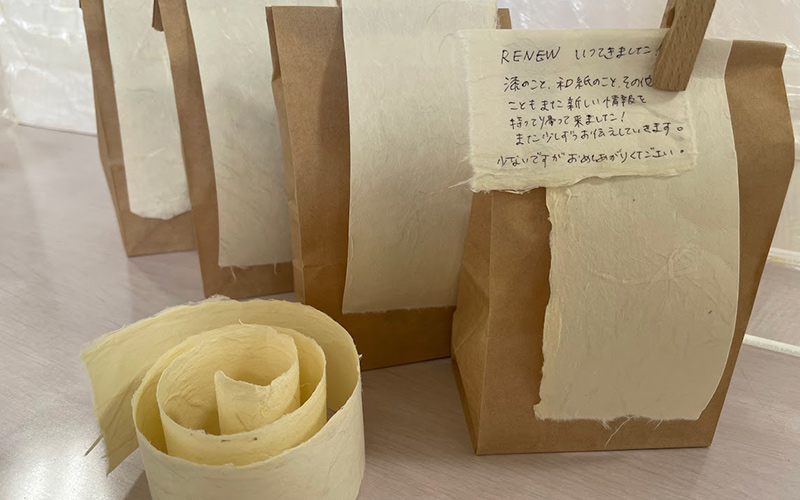

RENEWを満喫した後はお土産を買いに。

福井の定番のお土産をスタッフ用にいくつか購入し、私は自分用に名刺入れを購入しました。一目惚れで購入した山次製紙所さんの名刺入れは、使い込んでも素敵な色になりそうです。

帰りの電車のなか、4人で今回の旅を振り返りました。

職人さんたちのものづくりの姿に感動したのはもちろんですが、いつも見ていた仲間たちの新しい一面が発見できる機会にもなり、それもまた新鮮な体験です。

店舗に戻ってから見てきたもの体験したものをスタッフさんたちに話すと、「来年は交代でRENEWに行きませんか?」と来年のシフトの構想まで練るほど盛り上がりました。

そして私がいない間もがんばってくれたお店のみんなに、越前和紙でラッピングしたお土産を渡し、今回の旅が終わりを迎えました。

自分が行きたい・知りたい産地に行く際に、会社が交通費の一部を援助してくれる「産地視察支援金」。

この制度はもともと、私たちのようにプライベートで産地を訪れるスタッフが多くいることから作られました。

各地の工芸品は、その土地特有の文化や風土によって独特な魅力を持ちます。その背景にあるストーリーを、私たち伝え手がどれだけ深く理解し、心から伝えられるか。

土地のものを食べ、その土地に泊まり、同じ空気を吸う。

産地に足を運び、その土地の人々の暮らしに触れ合う。

実際に産地を訪れることで、ものの解像度がぐっと高まり、より深く心に響く物語を届けることができるなと改めて感じました。

中川政七商店のビジョンである「日本の工芸を元気にする!」には、その達成のための明確な正解があるわけではありません。

しかし、それぞれが考え、工夫し、日々実直に行動に移していくことがその一つの道になります。

今回の旅では、多くの経験とお互いの意見や想いに触れることができ、そのヒントを持ち帰ることができました。

一緒に行ったのは出身地も年代も異なる4人ですが、「日本の工芸を元気にする!」という共通の志を持って今日も進んでいる。同じ志を持って働く仲間がいる心強さを感じた時、私はいつも中川政七商店に入社して良かったなと思うのです。

次はどの産地に足を運ぼうか、今から楽しみでなりません。

文:中川政七商店 奈良近鉄店 福島良子