家事に仕事にと忙しく、思い通りのリズムとはいかない毎日。

心も体もくたびれてしまい、ヒットポイントはゼロに近い。けれど、そんな日こそ野菜をしっかり摂って体がよろこぶものを食べたいと、台所によろよろと向かう日もしばしばです。

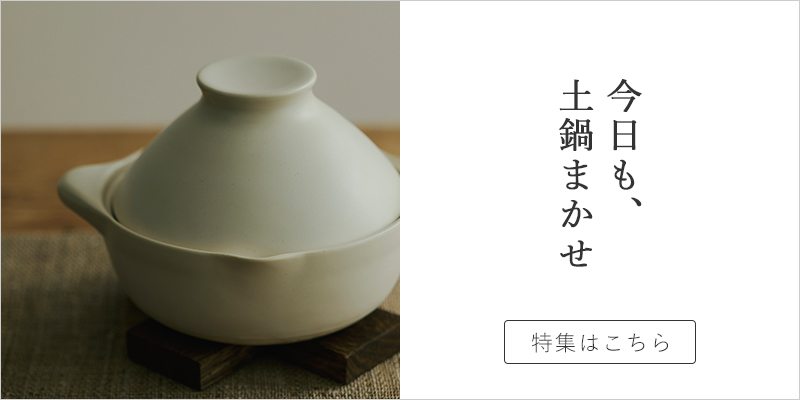

この秋、新発売となる「野菜がたくさん食べられるひとり土鍋」は、毎日の料理の強い味方になればと開発したもの。野菜をもりもりのせても蓋の閉まるサイズ感や、土鍋ならではの機能性が特徴で、“土鍋まかせ”で手軽に料理が完成します。

監修をお願いしたのは、文筆家・料理研究家のツレヅレハナコさん。その気構えず、自由で楽し気な食卓にはファンも多く、台所道具との付き合い方にも信頼の厚い方です。

ハナコさんなら、この鍋で何をつくるんだろう。できたてほやほやのサンプルを、一足お先に使っていただきました。

「つい手にとっちゃう“いい”道具」を目指して

「台所に住みたい」と普段から話すほど台所愛の強いハナコさん。自宅を建てる際も台所のつくりに最もこだわったといいます。

広くとった台所スペースにはコツコツ集めてきた調理道具がずらり。特に目を惹くのが、その数なんと30を超えるという様々な鍋です。台所の手前には専用の陳列棚も設けられ、鍋愛の強さを伺えました。

「鍋って本当に万能で、焼きも炒めも蒸しも、もちろん煮ることもできます。フライパンのほうが簡単という方もいらっしゃるとは思いますが、私は普段からいろんな料理を鍋でつくってますね。

あと、鍋にはその土地の文化を表すものが多くて、そこも鍋の好きなところ。旅先の文化を持ち帰れるという意味でも鍋を迎えちゃいます」

そんなハナコさんに今回監修をお願いしたのは、その名も「野菜がたくさん食べられるひとり土鍋」。そもそもどうしてこの鍋に至ったのでしょう。

「一人暮らしをはじめるときに軽い気持ちで買った土鍋があったんですけど、気づいたらその鍋ばっかり使ってて。普通の一人鍋より少し大きめのサイズ感で、野菜がたくさん入れられるので、一人の日の食卓にも二人分の煮物なんかにもぴったりだったんです。

ただ、容量や重量が使いやすい一方で『もう少しこうしたいな』と思う点もありました。道具づくりをご一緒する機会を頂いたことを機に、一人の食事も気負わずつくれてたっぷり栄養が摂れるような、使いやすい鍋があったらと思ってご相談したんです」

「使いやすさ」を言語化しながら、あらゆるポイントに工夫を重ねた今回のひとり土鍋。特にこだわった点をハナコさんに紹介していただきましょう。

「まずは大きさと形。ふつうの一人土鍋って少し小さいものが多くて、例えば一人分のうどんをつくりたくても具材や水分があまり入らないんです。対してこれは一般的なサイズよりもやや大きめで、さらに底を直角に近い形に仕上げたことで、インスタント麺や冷凍うどんが横向きにすっぽり入ります。

うつわのようなフォルムの蓋も、デザインと機能性の両立を目指してこだわりました。少し異国のような雰囲気もあってかわいいですよね。蓋って平べったいものが多いですけど、栄養をたっぷり摂れるようにと蓋は高めにして、具材をたくさん入れても閉まるサイズ感にしています。

持ち手もあえて大きくとって、掴みやすい形に。裏返して置いたときに安定感がありますし、この蓋を取り分け皿や丼のように使っていただくこともできるんです。食器らしく見えつつ、蓋としても成立するようにと調整を重ねた部分ですね」」

「土鍋なのにそんなに重くないところもこだわった点のひとつです。作家もののようなどっしり感や繊細さも素敵ですが、今回の土鍋は毎日気負わず使えるものがいいなと思って。土鍋の機能は十分あるのに、さっと取り出せて気軽に使えます」

「注ぎ口があるのもこの土鍋ならでは。例えば汁物の場合、食事の最後に残った汁を土鍋から直接うつわに注げます。ちょっとしたことなんですけど、実はこういうのがすごく便利ですよね。

あとこれ、蒸気抜きの役割も果たしていて。蒸気を抜く穴ってふつうは蓋につきますけど、今回は蓋をうつわのようにも使いたいなと思ったので、あえて蓋に穴をあけなかったんです。でも蒸気は抜かないと溢れちゃうから、注ぎ口をつけて解決しました」

「料理の仕事をしていると、『いい道具の条件って?』と質問を受ける機会も多いのですが、私の答えは『ふと気づけば毎日のように手にとっちゃう道具』が『いい道具』。

今回ご一緒した土鍋もそんな存在になればいいなと、つい手にとる理由を何とか言語化しながら作りあげました。ぜひいろんな料理に使っていただけると嬉しいです」

「野菜がたくさん食べられるひとり土鍋」でつくる、手軽なレシピ

たくさんの調整を重ねて誕生したひとり土鍋。特におすすめの3つのレシピを、ハナコさんに教えていただきました。

ごま豆乳タンメン風うどん

<材料(1人分)>

・鶏もも肉…100g

・キャベツ…100g

・長ねぎ…10cm

・にんじん…50g

・ニラ…1/4束

・きくらげ(乾燥)…3g

・うどん(冷凍)…1玉

・豆乳(無調整)…1カップ

・水…1/2カップ

・オリーブオイル…小さじ1

・塩、こしょう…各少々

◆A

・すりごま…大さじ2

・みそ、みりん…各大さじ1

<作りかた>

1. 鶏肉は皮を取りひと口大に切る。キャベツは3cm角、長ねぎは斜め薄切り、にんじんは拍子木切りにする。ニラは3cm長さに切る。きくらげは水(分量外)で戻し、ひと口大に切る。

2. 土鍋にオリーブオイルを熱し、鶏肉、キャベツ、長ねぎ、にんじん、きくらげを炒める。全体がしんなりしたらニラを加えて塩、こしょうをふり、蓋に一度取り出す。

3. 土鍋に水を入れ、沸騰したらうどんを入れてほぐす。3分ほど煮て豆乳、Aを加える。沸騰直前まで温め、炒めた具材をのせる。

「この土鍋を一番使うのはやっぱりうどんやラーメンだろうなと、一つめのレシピは冷凍うどんを使ったものにしてみました。具材にしたのはたっぷりの炒め野菜。土鍋は空焚きNGのものも多いですが、今回のものは焼きの工程にも対応しているので安心して使えますね。具材を炒めたあとは蓋をバットとして使うと、同じ鍋でそのままスープまでつくれます。洗いものも少なく済むし、そのまま食卓に運べば冷めずに食べられるのも嬉しい点です」

和風鍋焼きビビンパ

<具材の材料(作りやすい量)と作りかた>

◆小松菜のごま和え

小松菜1/2束はさっと茹でて3cm長さに切る。ボウルにすりごま大さじ2、しょうゆ、砂糖各小さじ1を混ぜ、小松菜を加えて和える。

◆にんじんの塩きんぴら

にんじん150gはスライサーでせん切りにする。フライパンにごま油小さじ1を熱し、にんじんを加えて炒める。塩、七味唐辛子少々を振る。

◆紫キャベツのだし酢びたし

紫キャベツ1/4個(約300g)は千切りにして塩小さじ1をまぶし、10分ほど置いて水けを絞る。保存容器にだし汁2カップ、酢1/4カップ、薄口しょうゆ大さじ3、砂糖大さじ2を混ぜ、紫キャベツを30分以上漬ける。

◆しっとり鶏そぼろ

耐熱ボウルに鶏ひき肉200g、しょうゆ大さじ2、砂糖大さじ1を入れて全体を菜箸でよく混ぜる。小麦粉小さじ2を加えてさらに混ぜ、ラップをふんわりとかけて電子レンジ(600W)に2分かける。一度取り出して混ぜ、さらに2分かける。

◆薬味

大葉2枚はせん切り、みょうが1/2個は小口切りにする。混ぜて水に1分ほどさらし、水けを切る。

◆しらす

20g

◆卵黄

1個分

<作り方>

土鍋にごま油小さじ1を熱して全体に塗り、ごはん300gを敷き詰める。卵黄以外の具材をいろどりよくのせ、弱火にかけて5分ほどごはんを焼く。真ん中に卵黄をのせ、よく混ぜていただく。

「ごはんが焼けるという土鍋の特性を活かして、香ばしい鍋焼きビビンバを作ってみました。のせた具材は、作りおき未満の“仕込みおき”として普段から私の冷蔵庫にスタンバイしているもの。時間に余裕のあるときにつくっておけば、忙しくて料理をつくる気力がない日も、ご飯を焼いて具材をのせるだけで簡単に完成します」

豚肉と野菜の土鍋蒸し

<材料(1人分)>

・豚バラ薄切り肉…150g

・白菜…250g

・パプリカ(赤)…50g

・しめじ…1/2袋

・豆もやし…1/4袋

・青ねぎ(小口切り)…適宜

・酒…大さじ2

◆梅おろしポン酢だれ

・大根おろし…100g

・梅肉…大さじ1

・ポン酢…1/4カップ

◆ピリ辛みそマヨだれ

・みそ、マヨネーズ…各大さじ2

・豆板醤…小さじ1

<作りかた>

1. 豚肉は半分の長さに切る。白菜は4cm角、パプリカは長さを半分に切り3mm厚さの細切りにする。しめじは石づきを切ってほぐす。各たれの材料をうつわに合わせる。

2. 土鍋に半量ずつ白菜、豆もやし、しめじ、パプリカ、豚肉の順で重ね、残りを再度重ねる。

3. 酒をふり、ふたをして弱火にかけて10分ほど加熱する。青ねぎをのせてたれを添え、つけながらいただく。

「高さのある蓋の特性を活かしたレシピ。山盛りに入れてもちゃんと蓋ができるので、蒸し効果が得られるのがこの土鍋のよいところです。ほぼ野菜の水分だけで蒸すのでうまみもたっぷり詰まってますし、シンプルな味をたれで味変することで最後まで楽しく食べ続けられます」

最後にハナコさん、実際に使ってみていかがでしたか?

「まず、見た目がかわいいところが気に入っています。台所に出しっぱなしでもサマになるデザインですし、混ぜご飯や麺類をつくった時にそのまま食卓に出せるのもいいなって。

重すぎず、それでいて丈夫なのも毎日の料理で使いやすいですよね。欠けやすいと使うのも慎重になりますけど、これは日常使いできる頼れる感じがいいなと思いました。

あとは本当にすごくいっぱい入ります。極端な話ですが、雪平鍋くらいは入っちゃうなと。一人用ですけど、二人分くらいの調理は全然問題ない大きさで、ちょうどいいサイズですね。煮物にもいいだろうし、炒め煮みたいな調理にも活用したいです」

何をつくろうかなと迷った日は「今日も、土鍋まかせ」で、とりあえずこの土鍋を取り出してみる。

そんな風に、日々のごはんにそっと寄り添ってくれる、皆さまの頼もしい相棒になりますように。

ツレヅレハナコさん

食と酒と旅を愛する文筆家、料理研究家。著書に『まいにち酒ごはん日記』、『ツレヅレハナコのおいしい名店旅行記』、『ツレヅレハナコのからだ整え丼』など。食や日常を綴るSNSも人気。

https://www.instagram.com/turehana1

<関連特集>

<掲載商品>

・野菜がたくさん食べられるひとり土鍋 白

文:谷尻純子

写真:奥山晴日