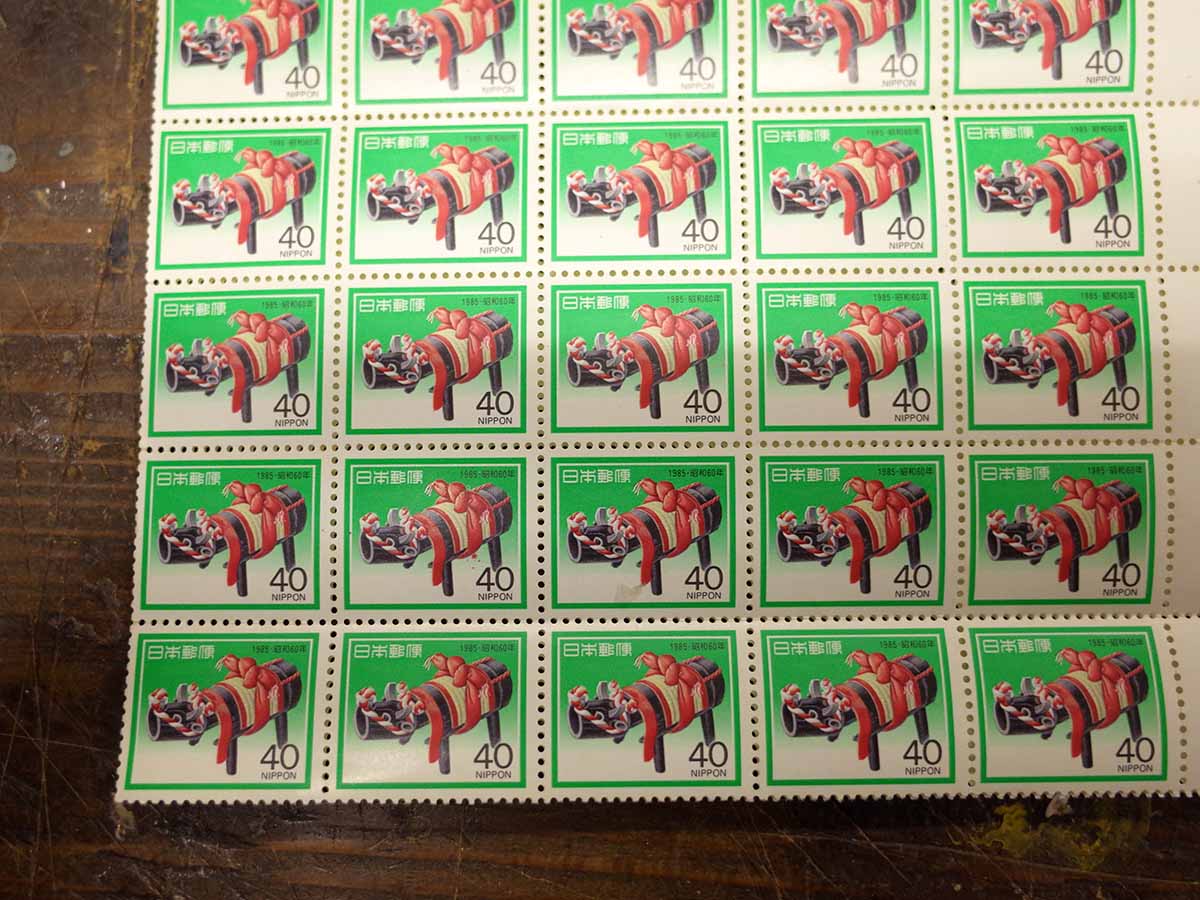

数奇な運命を辿る2つの焼きもの産地、有田と波佐見。

第1話では有田と波佐見の歴史を紐解き、第2話では有田が歩んだ30年と、未来への挑戦を見てきました。

最終話は「波佐見の30年とその先」にスポットを当てます。

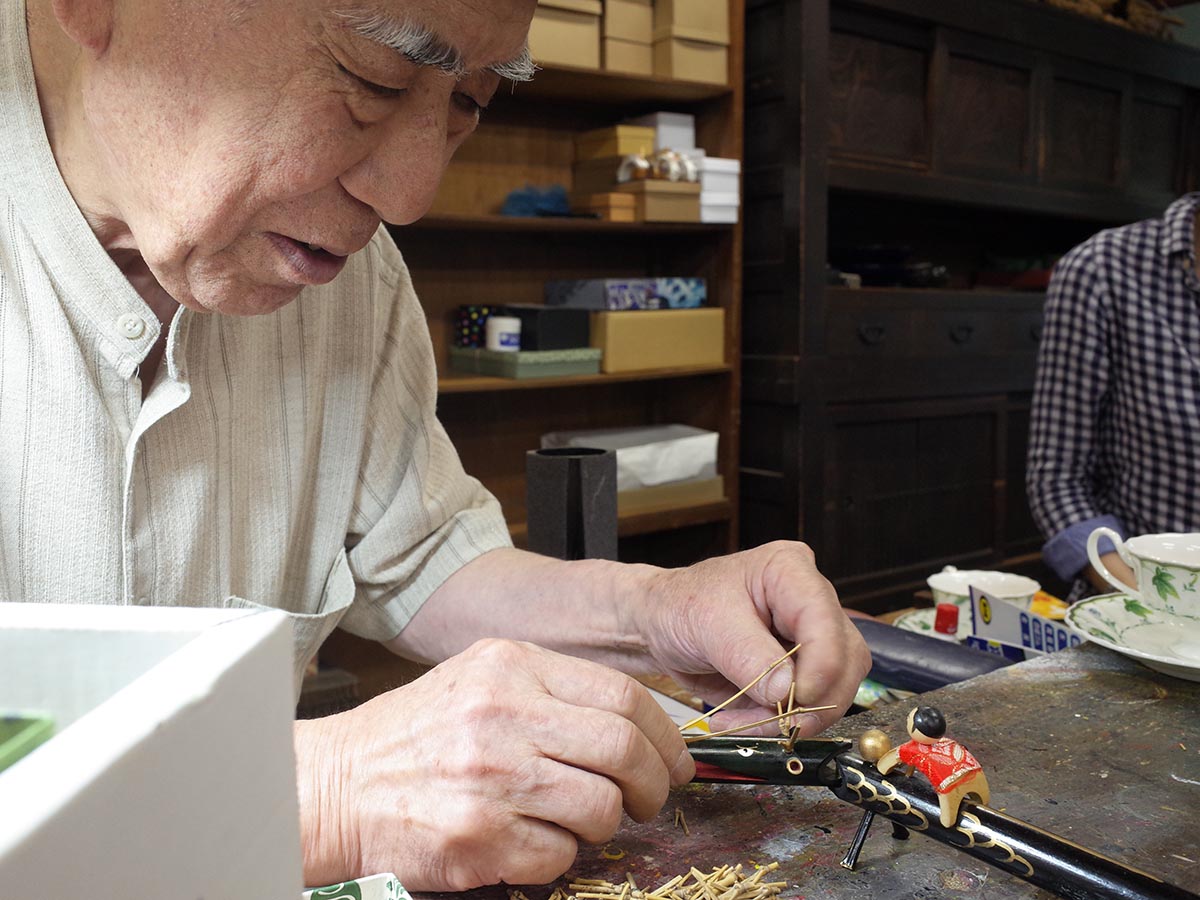

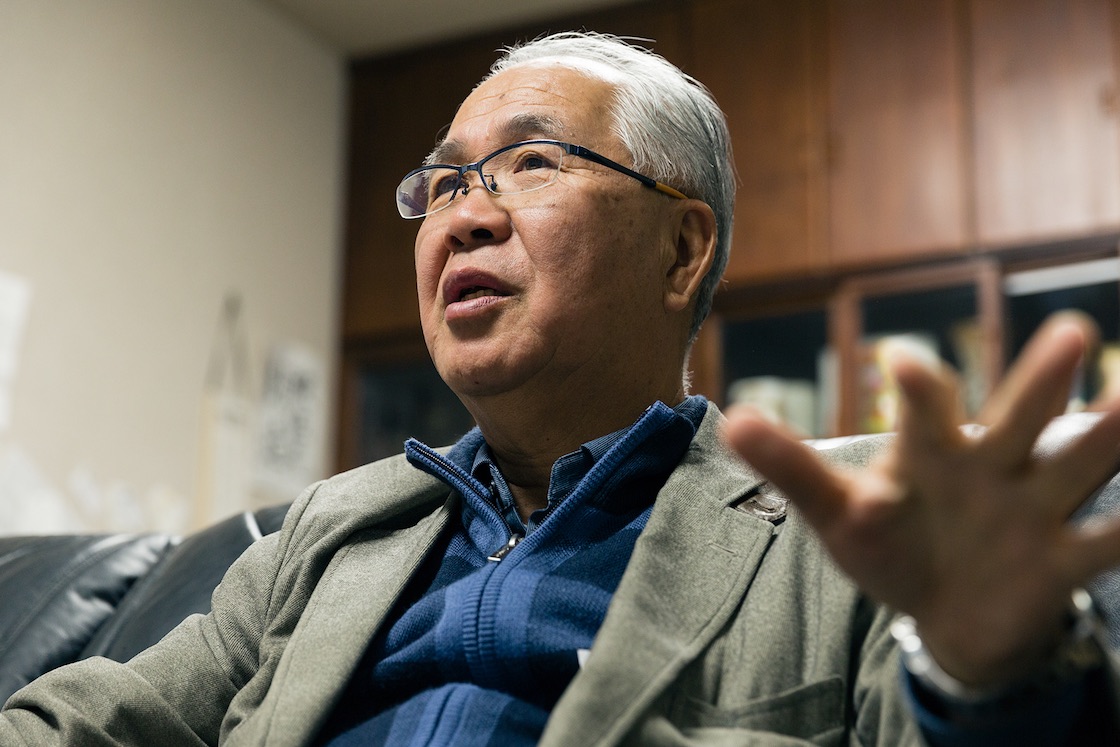

お話を伺うのは、創業60年になる老舗である西海陶器株式会社の代表取締役会長である児玉盛介さん。そして、人気ブランド「HASAMI」を展開する、有限会社マルヒロのブランドマネージャー馬場恭平さんです。

腹をくくった、有田との別れ。「次代のために波佐見を看板に!」

2つの産地を襲った、2000年頃の生産地表記の厳密化という波。この時をターニングポイントに、波佐見は有田とは別の道を歩みはじめます。

「正直な話、ずっと同じ有田焼をつくってきたという歴史があったので、できればこれからも有田と一緒にやっていきたいという波佐見全体の思いはあったと思います。

一緒にやってきたからこそ1990年頃まで売上を伸ばし続けることができていましたし、もし離れてしまったら有田と波佐見では当時全国的な知名度が違いましたから。

ただ私は、ここは腹を括って波佐見は波佐見でやろう!次の時代のためにも波佐見という看板でやっていくように心を決めよう!そう思いましたね」

児玉さんが力強くそう話してくれたように、波佐見は強い意志を持って自分たちの道を進んでいくことを決意します。

ちょうど児玉さんが商業組合の理事長をしている時で、窯業関係者の仲間を説得して、波佐見は再スタートを切ることになります。

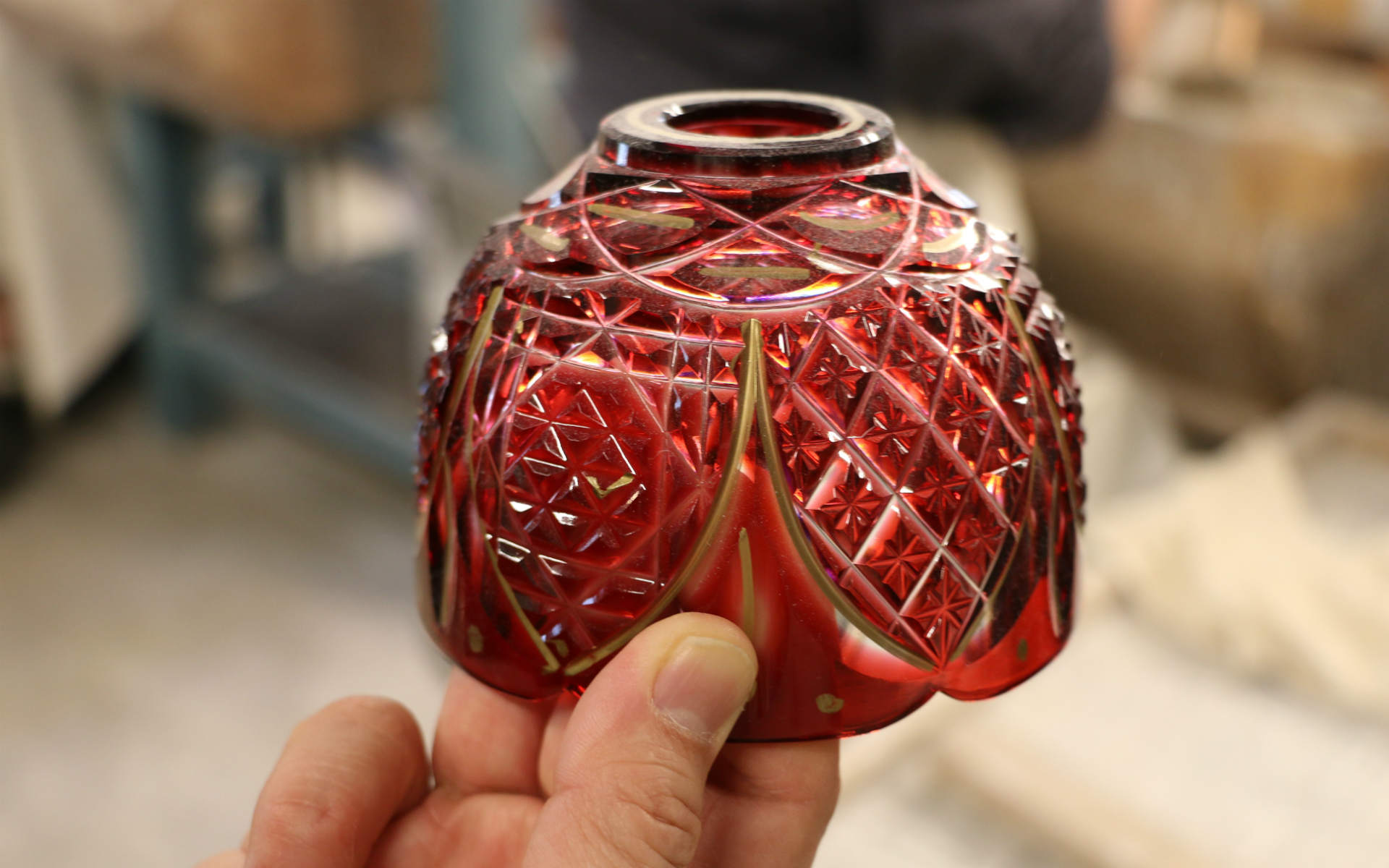

「まずは、自分たちのアイデンティティを見つめ直しました。波佐見焼とは一体何者なのか、それを長崎県立大学の教授を巻き込みながら勉強する活動をはじめました」

有田焼と比べた歴史や特性を整理し、焼き物としての波佐見焼について考えていく中で、ある考えに行き着いたといいます。

生活するための窯業。その転換が、波佐見を押し上げた。

「波佐見の発展のためには、焼き物だけで考えなくても良いんじゃないかと。

時代の流れもあって売上が最盛期に比べて落ち込んできていたので、焼き物だけではない次の波佐見の生業となるものを見つけるべきだ、そう考えました。

窯業が波佐見の全てではなく、まずは生活するための手段として窯業があって、それとは別に産地全体として活性化できる他の選択肢が無いかを模索したんです」

今でこそよく聞く地方再生の考え方を、波佐見はなんと20年前から実践していました。

「来なっせ100万人」をスローガンに掲げ、焼き物だけではない産地として生き残るために、波佐見全体での取り組みが加速していきます。

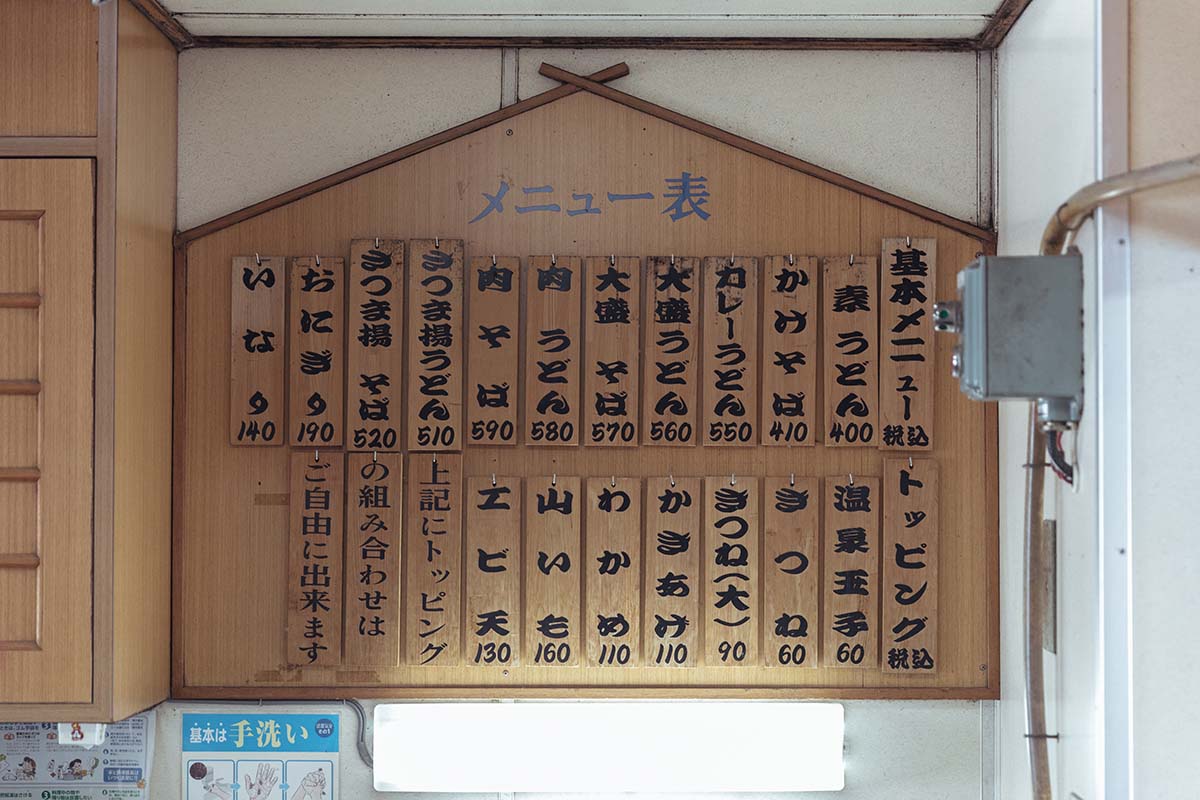

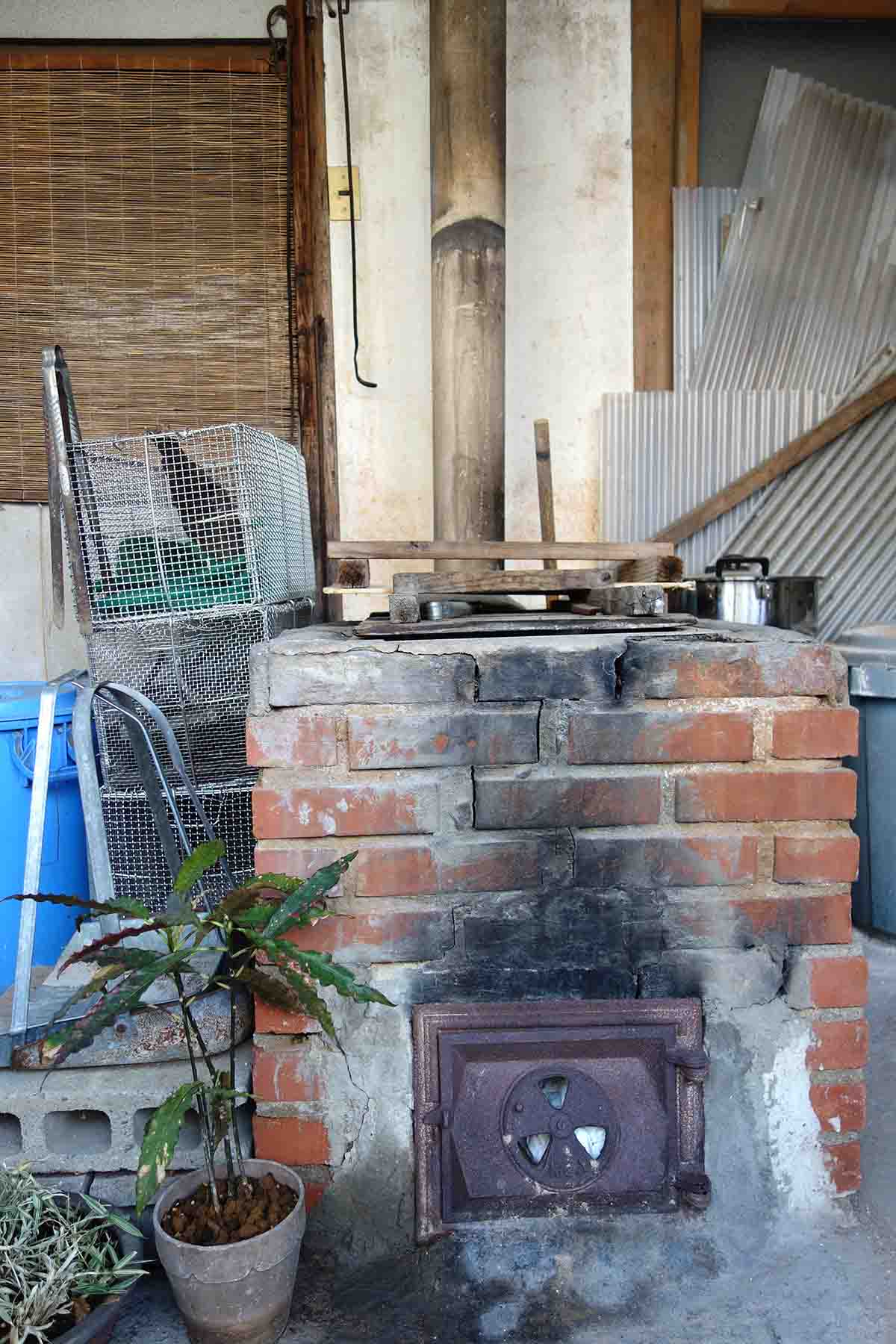

そのひとつに「西の原」があります。西の原には以前、江戸時代から続く窯元が営む製陶所があり、斜面のある地形が焼き物に適していたため、2001年まで十代にわたって波佐見焼を生産してきました。

「それが閉鎖された後に、いろんな方から買い取って欲しいと話を受けました。それで西の原を引き受けたら、雑貨屋をやりたい人とか、カフェをやりたい人とか、若い人がどんどん集まってきたんです!」

今では西の原は波佐見に来たら必ず立ち寄る場所として知れ渡り、カフェやレストラン、雑貨屋が立ち並ぶ観光スポットへと変化を遂げています。

「西の原がはじまって丸10年、当時は今のような場所になるとは思ってもみなかったですね。若い世代の考えが集まると、ああやって化けるんだなと感心しました」

西の原の事例に代表されるように、若い人の力も取り込みつつ、波佐見は焼き物以外の分野でも発展を遂げていきます。2016年にはあるイベントで大きな成功を収めるのですが、その中心には、波佐見焼の未来を思うある1人の跡継ぎ息子がいました。

マルヒロ「HASAMI」の登場

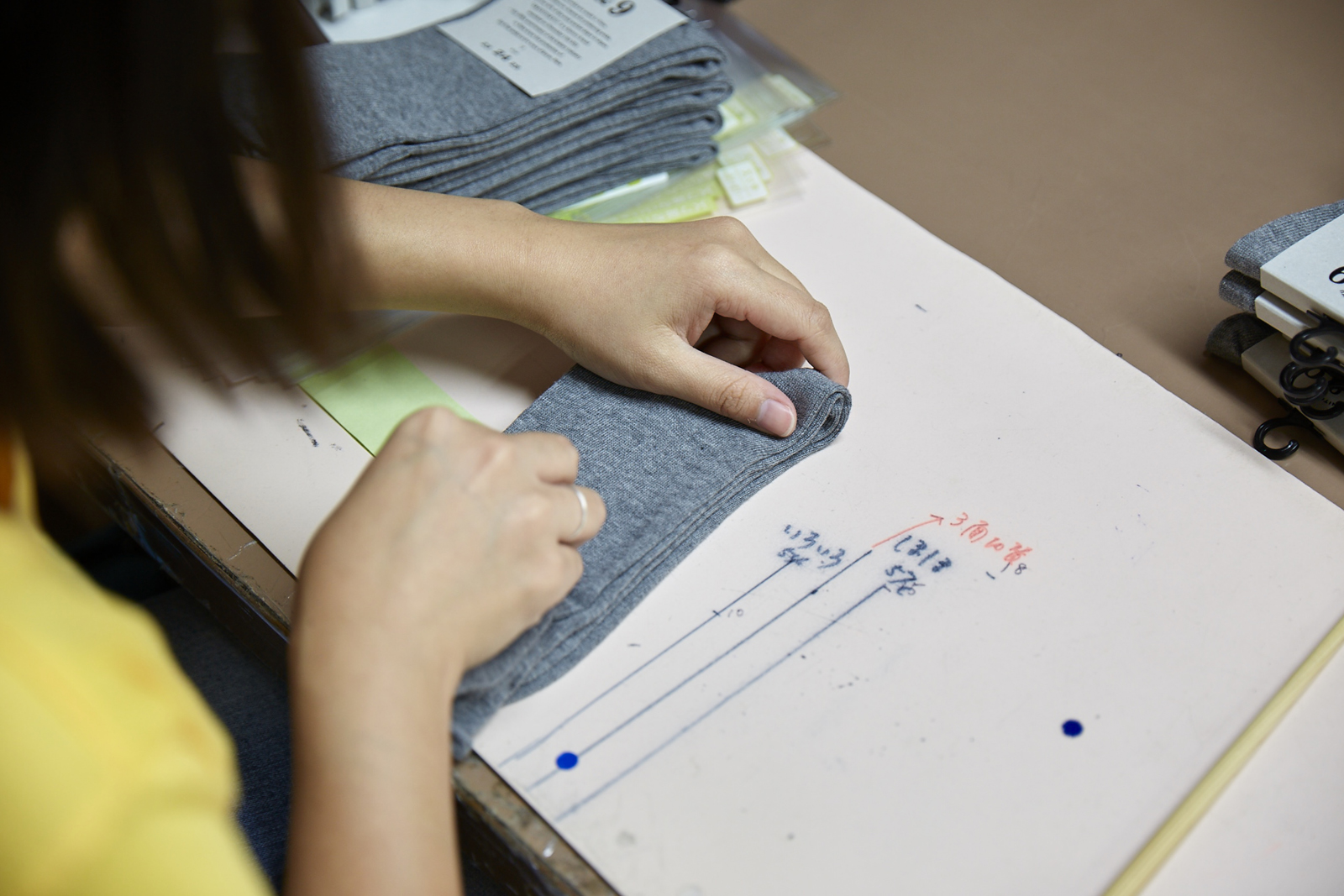

波佐見の新世代の旗手として名乗りを上げたマルヒロが、2010年6月に「HASAMI」を発表します。

この新ブランドは、産地問屋として3代続くマルヒロが、業績が伸び悩む自社ブランドの相談を株式会社中川政七商店に持ちかけたことをきっかけに生まれました。

「新ブランドの立ち上げを父から引き継いだ時は不安しかなかったです」と笑う匡平さん。

「でも、波佐見の全国的な知名度のなさとか売上の衰退を見ていると、やっぱりこれは次の世代の僕たちが何とかしなければという想いが強くなりました」

当時は自信など皆無だったという姿が想像できないほど、ブランドマネージャーとして明るく強く匡平さんは話してくれます。

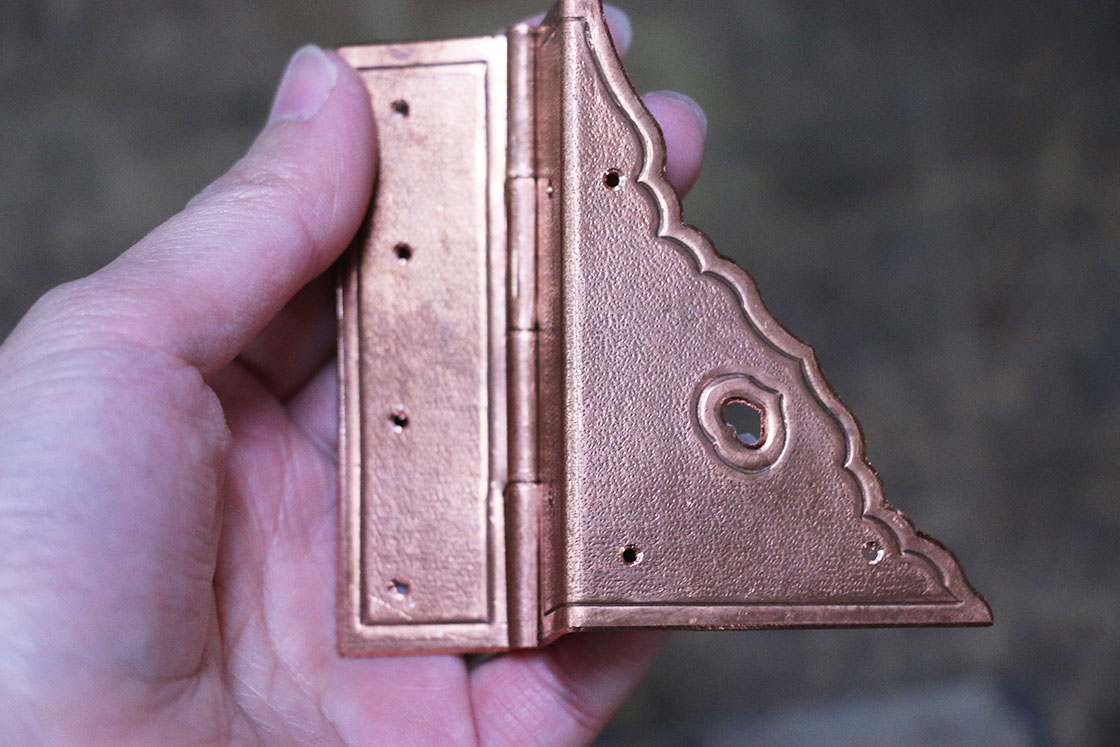

マルヒロや波佐見焼の強みを意識しながら、匡平さんの試行錯誤により全く新しいブランドへとブラッシュアップしていきます。

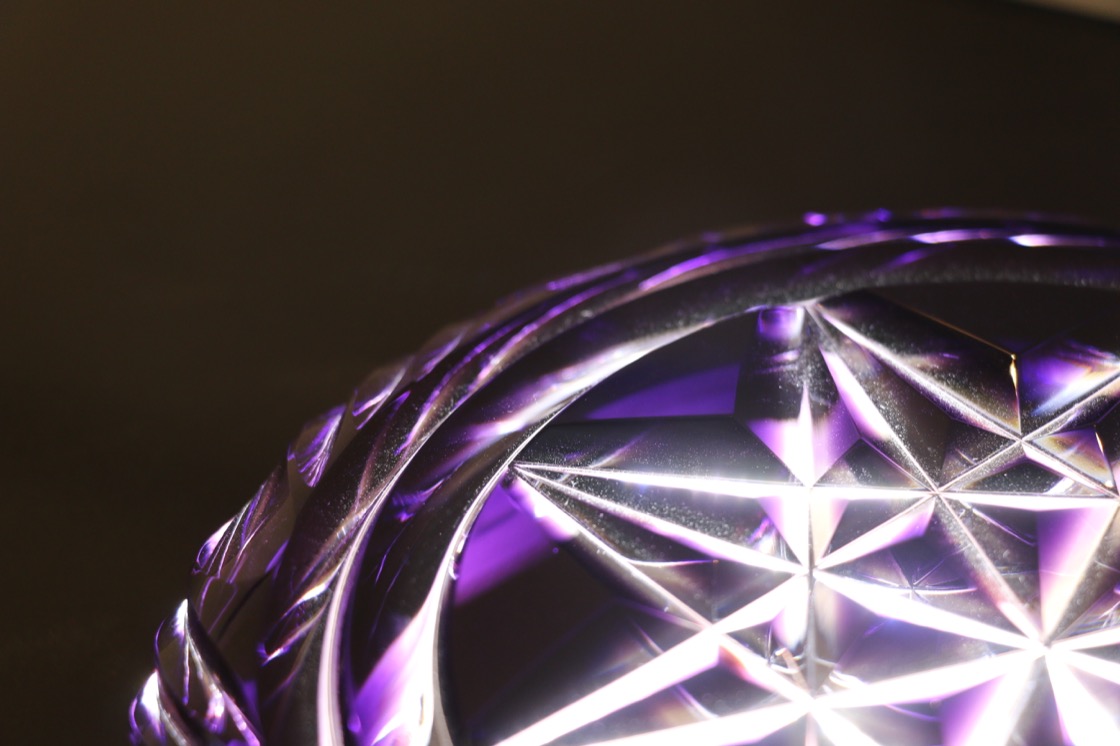

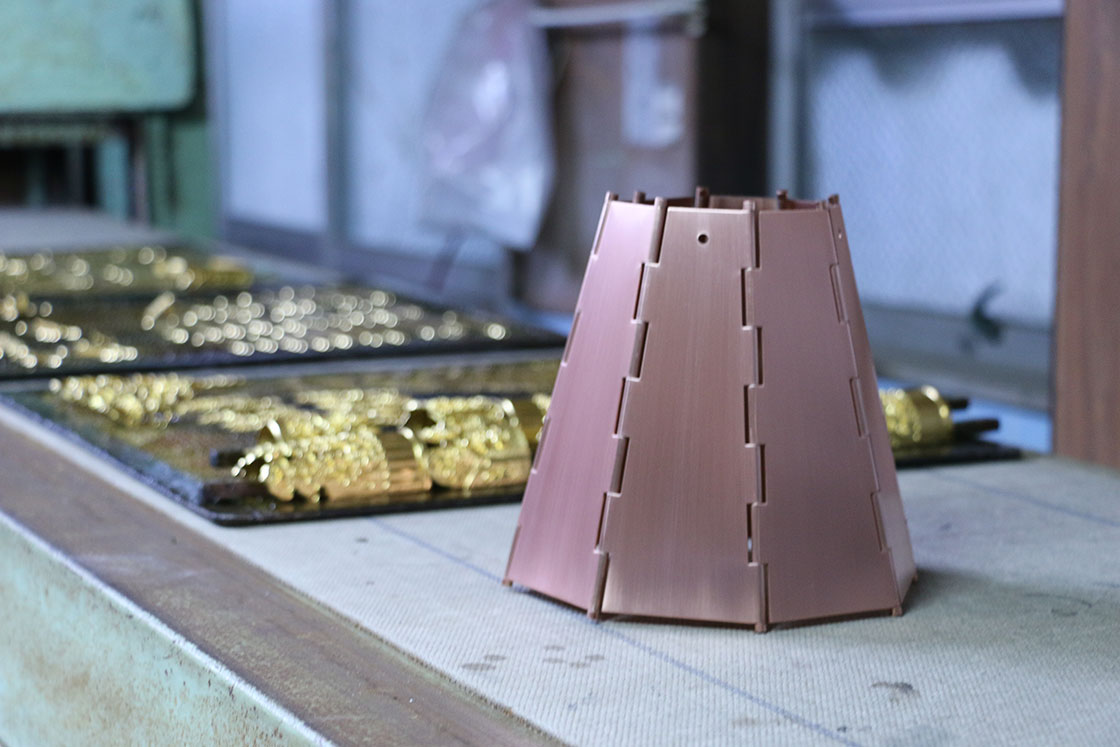

当時の主流だった「薄くて繊細」とは真逆の、「厚くて無骨」な「HASAMI」ブランドのマグカップの誕生です!

このマグカップは見本市でも注目を集め、現在では人気のアパレルやインテリアショップなど、街の至る所に並んでいます。

多くの取材や新しい仕事の依頼も増え、波佐見焼の売上と知名度向上に大きく貢献したのです。

こうしてマルヒロ、そして匡平さんは、波佐見という産地で一番星になり、この産地自体を未来に引っ張っていく存在へと成長を遂げました。波佐見の躍進のはじまりです!

マルヒロの「HASAMI」の登場もあり、春の陶器市の風景が変わったと言います。

かつて陶器市は、全体の9割が有田焼で、波佐見焼は肩身の狭い思いをしていたそう。しかし今では状況は変わり、全国から波佐見焼を目当てに訪れる人も増え、着実に存在感を強めています。

「HASAMI」が波佐見焼を牽引しながら産地全体の盛り上がりの熱を生み、知名度と売上を向上させることに成功し、そしてついに、2014年には波佐見焼の出荷額が前年を上回り、なんと再びの成長曲線を描きはじめたのです!

今や波佐見は肥前を代表する産地として、全国的に知られる存在となっています。

人口1万5千人の町に、1万人の来場者が集まったイベント

マルヒロの動きは、肥前全体をも巻き込んでいきます。株式会社中川政七商店が創業三百周年を迎えた2016年に、日本のものづくりの魅力を発信するために全国をまわって開催した「大日本市博覧会」。

その第3回目となる長崎博覧会は当初波佐見町だけで行われる予定でしたが、匡平さんの呼びかけにより、波佐見・有田・嬉野・武雄が協同でイベントを実施することになりました。

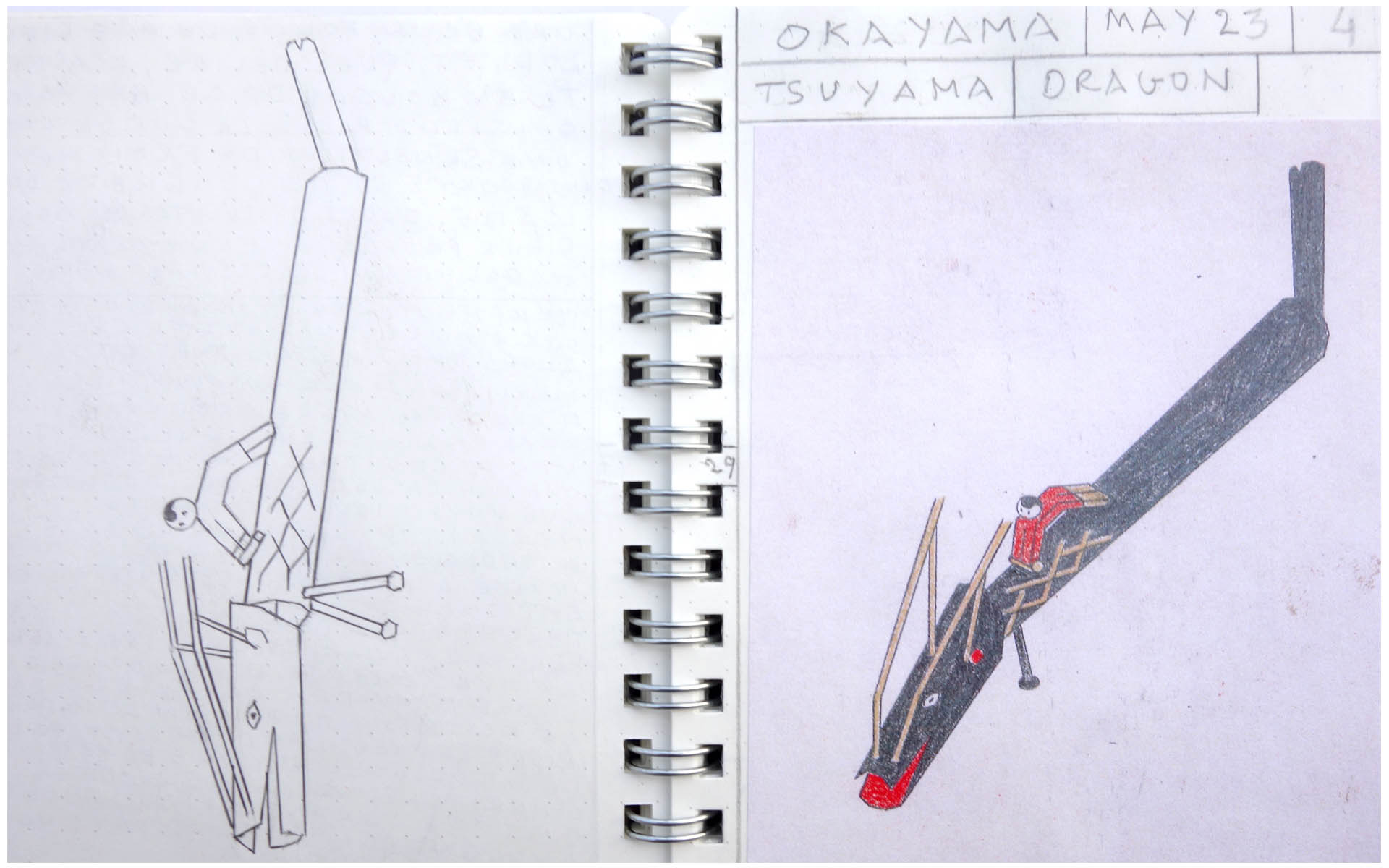

そのイベントの象徴として、産地の若い人が中心となり、「九州・産業・遊び・学び」を楽しみながら学べるコンテンツが盛りだくさんの「ハッピータウン波佐見祭り」を開催。

生産過程で生まれるB品や廃棄品の問題に取り組みつつ、地域産業の楽しさを次世代につないでいくという想いのこもったイベントです。

期間中には工芸・アート・ファッション・音楽・フード・アウトドアなどの数々の催しが用意され、波佐見が熱気に包まれました。

また、「ぐるぐるひぜん2016」と称して、イベントが開催されている4つの街を周遊バスでつなぎ、肥前全体を人が回れる仕組みをつくり大成功を収めました。

「それで、人口1万5千人の町になんと1万人の来場者が来てくれたんです!本当に奇跡みたいな話ですよ」

プロジェクトの発起人である匡平さんも期待を超える結果に驚きと喜びを隠せません。

ハッピータウンの会場となった「旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂」の存続も決定していて、今後様々なイベントに活用されていく予定だそうです。

マルヒロが、そして匡平さんが踏み出した一歩が、産地の景色を変えつつあります。

受け継がれる産地のDNA

こうして切磋琢磨しながら、これからも産地を盛り上げていく有田と波佐見。

それぞれの産地を支え続けてきた人から、これからの未来をつくる人へ、しっかりとDNAが受け継がれていきます。

有田焼の百田さんは世界を見据えた挑戦を促します。

「『2016/』をきっかけとして、再び世界へ出ていってほしい。最近では中国とか韓国からもたくさん注文が来るようになりました。

だからこそ、世界の市場に通用する有田焼として、挑戦する人がもっと出てくると良いなと思います。

有田焼の新しい価値をつくってきた15年を踏まえて、過去にとらわれるのではなく新しい挑戦を続けていってほしいです!」

波佐見焼の児玉さんは波佐見らしいしなやかさを期待します。

「15年前の波佐見がそうであったように、生きていくために自分たちでつくりきる力をつけてほしい。

波佐見はこれといった伝統様式を持たないからこそ、歴史に囚われずに新しいイベントをしたり挑戦していけば良いと思います。

これまでも図書館とかピザ釜とか、みんなが集まれる場所をつくってきているから、そういう取り組みにも引き続き力を入れていきたいですね。例えば、私の孫が遊べるような場所とかね」

匡平さんも児玉さんの意志をしっかりと継いでいます。

「焼き物の範疇だけではなく、学校カリキュラムの提案や地域活性化の計画など、波佐見全体の未来に向けた活動をフットワーク軽くこれからも続けていきたいです。

それと、そろそろHASAMIに続くヒットブランドを出せるように頑張らないと、ですね!」

********************

3日間に渡ってご紹介してきた、有田と波佐見のストーリーはいかがでしたでしょうか?

深い関係の歴史を持つ2つの産地だからこそ、別々の道を歩いていくこれからも、時には良きライバルとして、時には良い仲間として、時間を積み重ねていくはず。

それぞれの産地のそれぞれの歴史を踏まえ、次の10年、100年という未来に向かって、すでに新しい挑戦がはじまっています。

文:庄司賢吾

写真:菅井俊之

※2017年2月2日の記事を再編集して掲載しました。