鹿児島県で作られている、かつては「幻」と呼ばれていた工芸のことをご存知でしょうか。

その名前も「薩摩切子」。

江戸時代末期に、薩摩藩主である島津家の肝いりで技巧が極められ、薩摩藩を代表する美術工芸品となりましたが、明治以降、幕末の動乱の中で徐々に衰退。

明治初期にはその技術が途絶え、長く「幻の切子」と呼ばれていました。

しかしそれから約120年後の1985年、斉彬のゆかりの地である磯 (いそ) を中心に復刻運動が起こり、薩摩切子は鹿児島の誇る新たな工芸品として息を吹き返すこととなるのです。

多くのガラスの専門家が知恵を出し合い、少しずつかつての鮮やかさと輝きを取り戻した薩摩切子。その製造の様子を見学できると聞いて、蘇った美しさを訪ねてきました。

いざ、薩摩切子の工房へ

赤い模様が可愛らしいガラスの看板が目を引きます

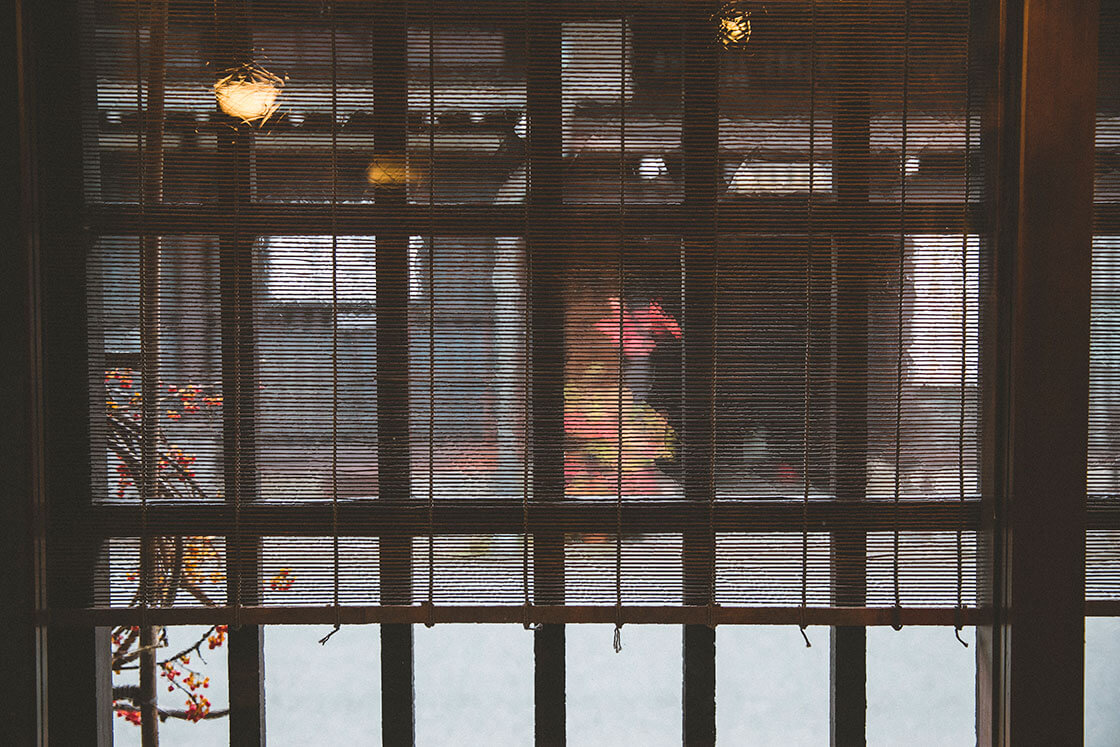

赤い模様が可愛らしいガラスの看板が目を引きます伺ったのは、維新150周年で賑わう仙巌園 (せんがんえん) と、尚古集成館のすぐ隣にある「薩摩ガラス工芸」。

工房の目の前には仙巌園、尚古集成館の敷地が広がります

工房の目の前には仙巌園、尚古集成館の敷地が広がります細部まで手を尽くした職人技

そもそも薩摩切子とはどのようなものを指すのでしょうか。工房を運営する株式会社島津興業の有馬仁史(ありま・ひとし)さんに伺うと、薩摩切子とは、

「鹿児島で作られていて、ぼかしがあり、クリスタルガラスを使ったカットガラス」

を指すそうです。

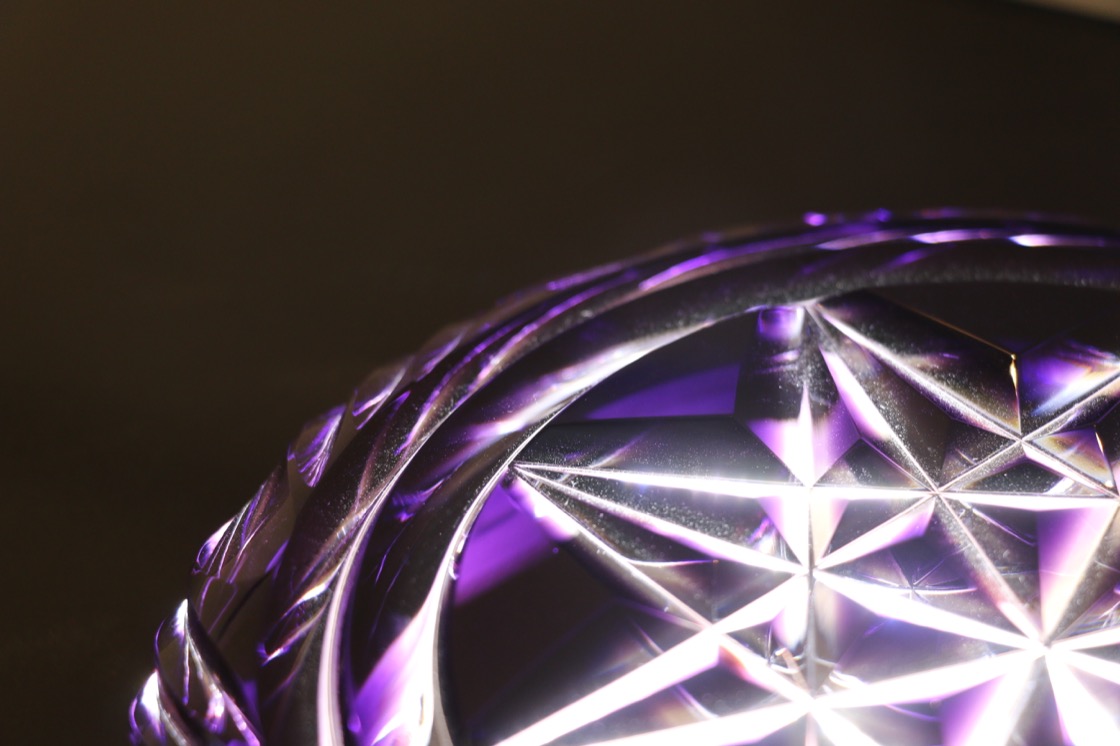

これが薩摩切子。浮かび上がるような柔らかなぼかしの表現が美しいです

これが薩摩切子。浮かび上がるような柔らかなぼかしの表現が美しいです 色のバリエーションも様々

色のバリエーションも様々薩摩切子は、色ガラスの内側に透明のガラスを閉じ込めた2層構造になっているのが特徴です。

薩摩切子の断面図。赤い色ガラスが透明ガラスの外側を覆っているのがわかります

薩摩切子の断面図。赤い色ガラスが透明ガラスの外側を覆っているのがわかります「ほかの地域の切子は、薄い色ガラスを削ることで、色ガラスと透明ガラスのコントラストを明確に分けて表現します。一方、薩摩切子はガラスに厚みがある分、カットの角度や深さで模様に徐々に変化をつけていきます」と有馬さん。

外側を赤い色ガラスで覆われた、切り込みが入っていない状態 (左)

外側を赤い色ガラスで覆われた、切り込みが入っていない状態 (左) 透明ガラス部分を掘り出すことで徐々に模様を浮かびあがらせて‥‥

透明ガラス部分を掘り出すことで徐々に模様を浮かびあがらせて‥‥ さらに全ての面に綿密な磨きをかけることでようやく完成します

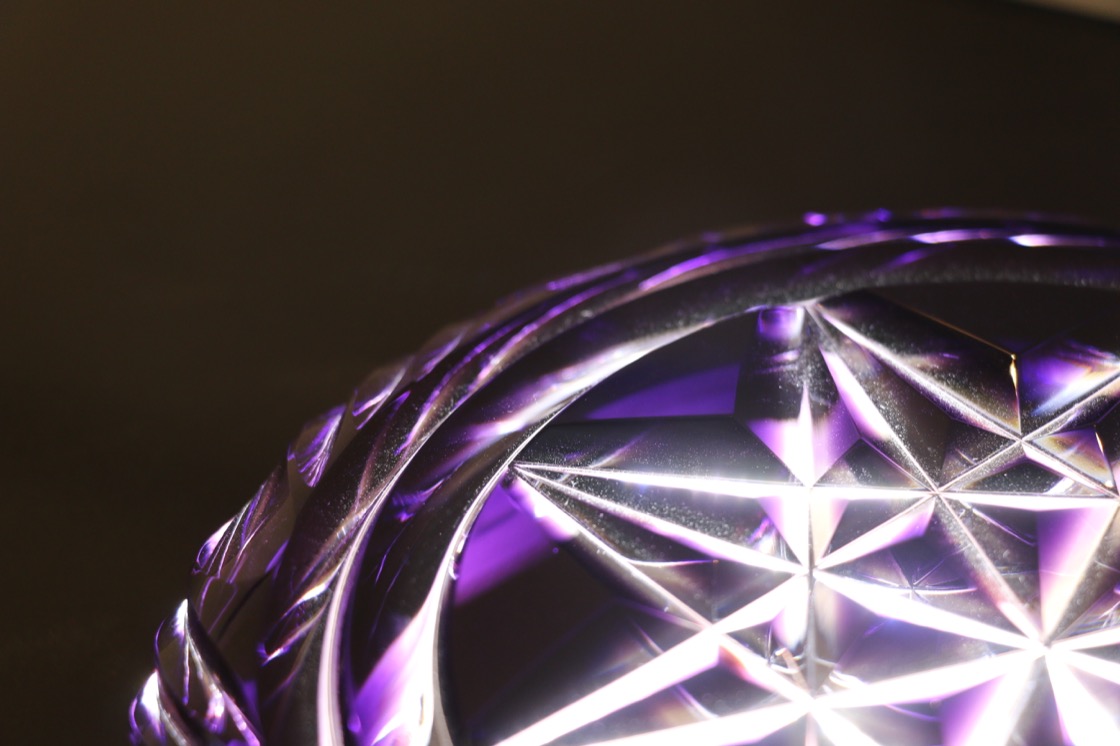

さらに全ての面に綿密な磨きをかけることでようやく完成します切り込みを入れる角度や深さによって色の濃淡を見せる独特の「ぼかし」も、他にはない薩摩切子の魅力です。

薩摩切子を近くで見ると、ニュアンスの違うぼかしがあるのがよくわかります

薩摩切子を近くで見ると、ニュアンスの違うぼかしがあるのがよくわかります

予約なしで見学可能。開かれた制作の全工程

工房ではこんな細やかな表現が生まれる様子を、誰でも予約なしで見学することができます。

2017年にリニューアルオープンされた工房。明るい雰囲気です

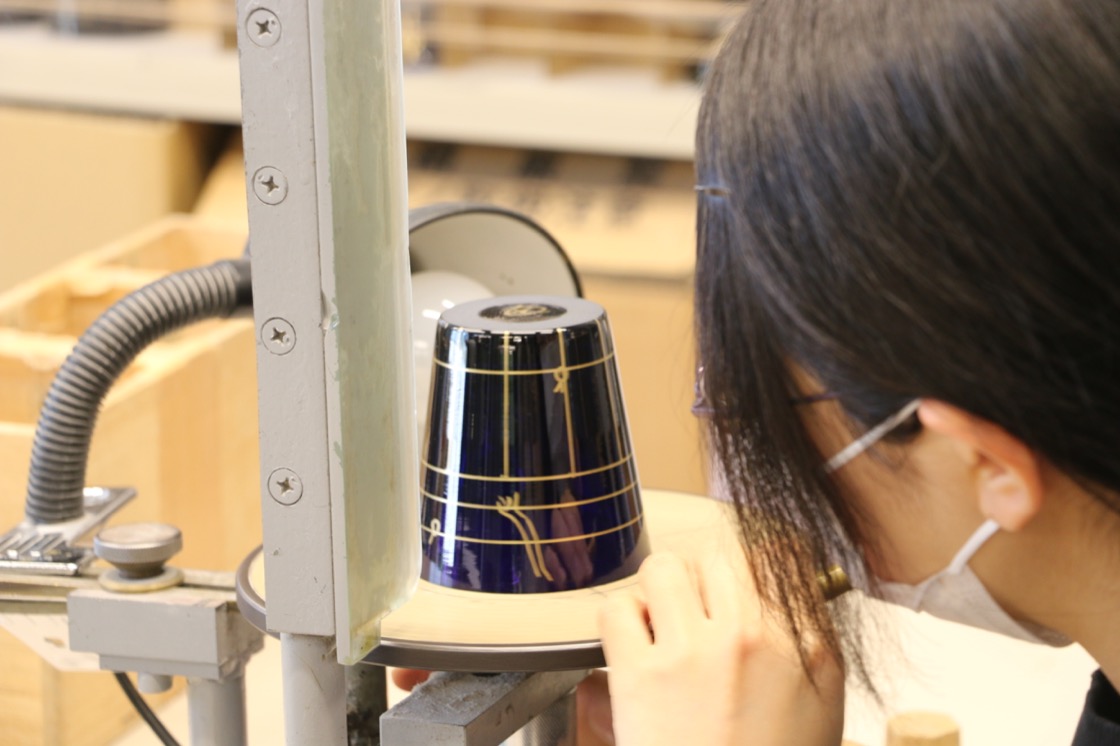

2017年にリニューアルオープンされた工房。明るい雰囲気です 女性の職人さんも多く活躍しています

女性の職人さんも多く活躍しています 併設したショップではお土産を買うこともできます

併設したショップではお土産を買うこともできます器の原型を作る成形から、カット、磨きまで全工程が揃ったガラス工房は全国でも非常に珍しいのだとか。

現在は色の調合や成形を担当する方が10名、カット、磨き、仕上げの担当が16名ほど働いているそうです。学校を卒業してすぐに入門した方もいれば、他のガラス研磨の経験者もいらっしゃったりと、そのバックグラウンドも様々です。

職人ふたりで息を合わせる高度な「色被せ」

工房では薩摩切子の特徴「ぼかし」のもととなる2層のガラスが作られる様子も、もちろん見学できます。

どのように作っているかというと、透明なガラス玉と色ガラスの玉をふたりの職人がそれぞれ作り、冷えないうちに「色被せ」という工程でひとつに溶着しています。ひとつのガラス製品を作るだけでも難しいものを、さらにふたつを重ね合わせるというのだから驚きです‥‥。

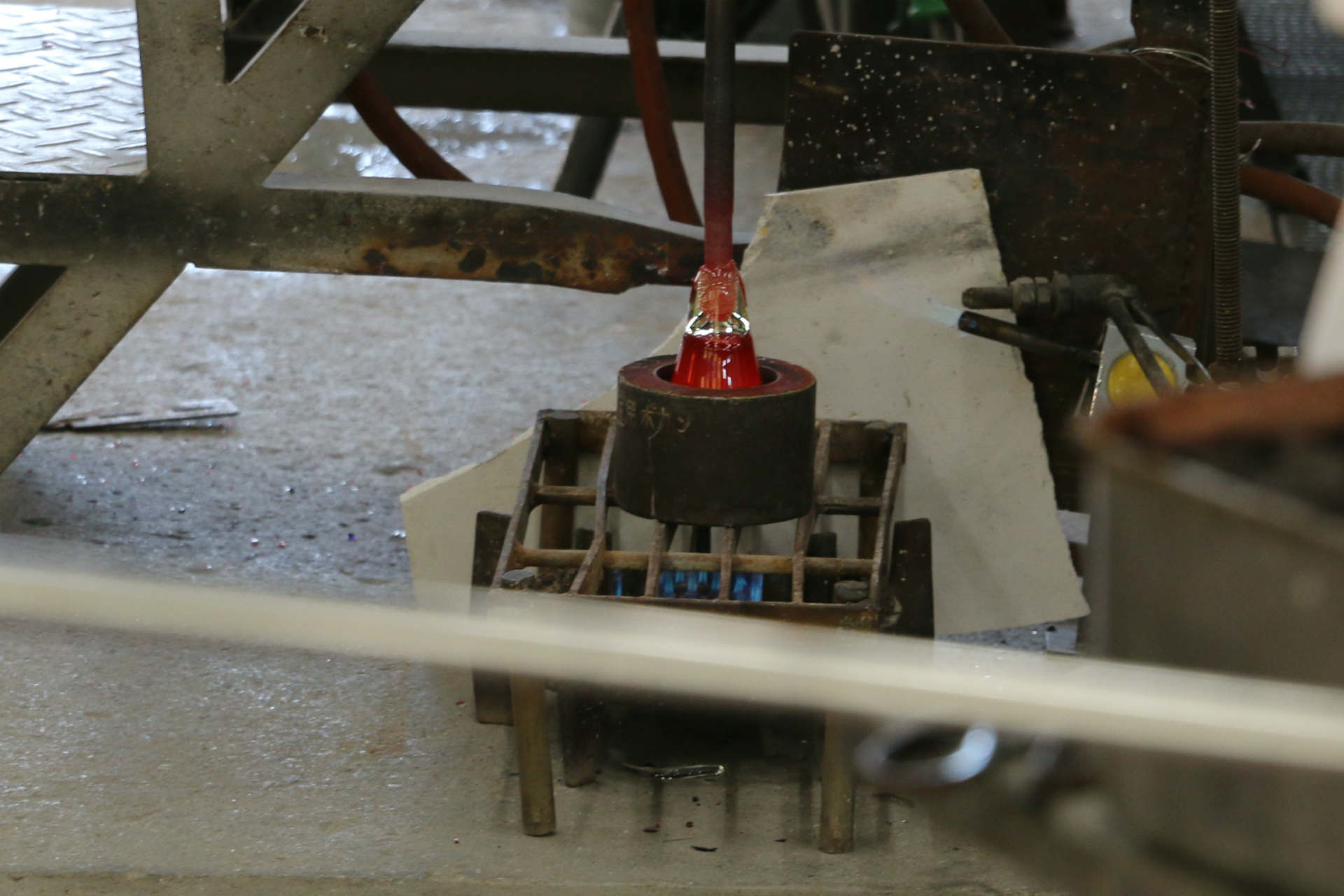

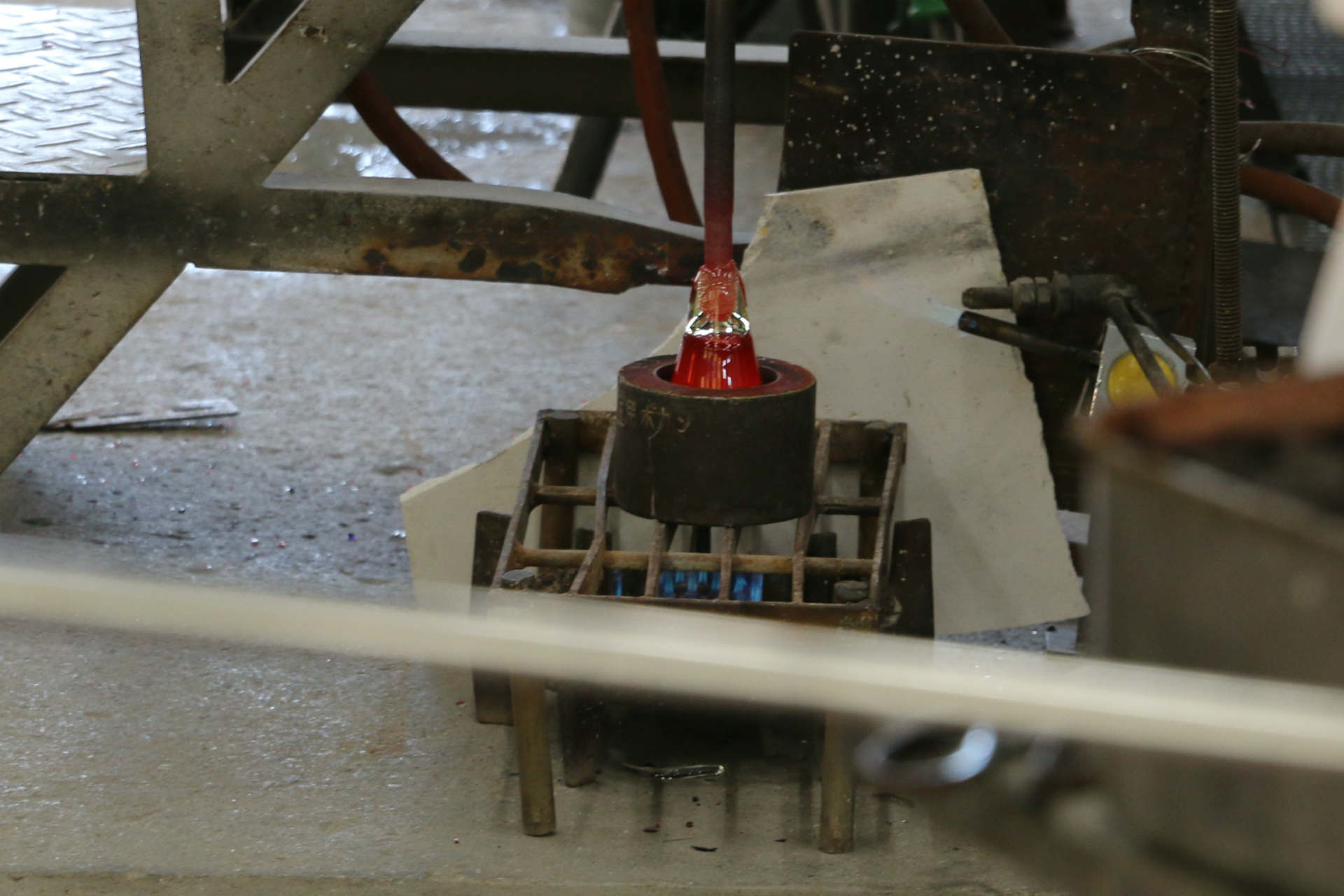

こちらは融解させた色ガラスと透明ガラスを、それぞれステンレス製の竿で巻き取る「たね巻き」と呼ばれる作業。

透明ガラスも色ガラスも種まきはそれぞれ同じタイミングで行います

透明ガラスも色ガラスも種まきはそれぞれ同じタイミングで行います種まきが完了し、両方のガラスから不純物を取り除いたら、いよいよ色被せの瞬間。まずは色ガラスを金型に吹き込みます。

高い位置から垂直に型の中へ吹き込んでいきます

高い位置から垂直に型の中へ吹き込んでいきます後の工程で薩摩切子ならではの美しいぼかしを出すには、まず色ガラスの厚みが均一でなければなりません。慎重な作業が要求されます。

吹き込み終えたらバーナーで切り取ります

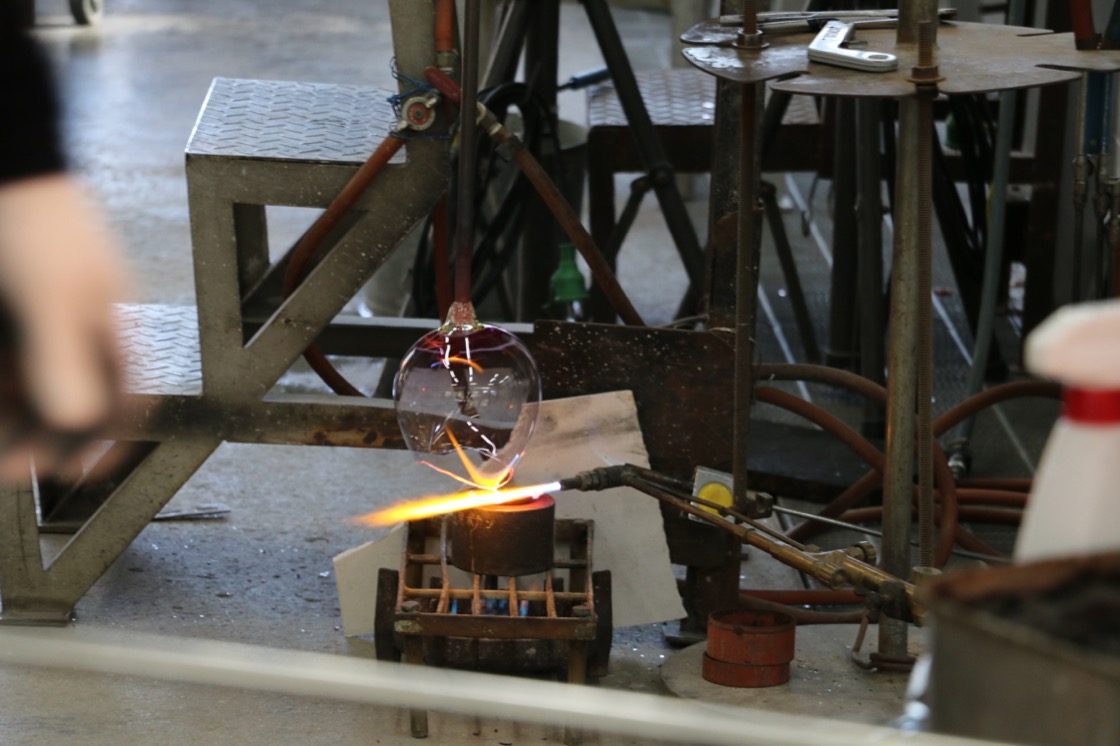

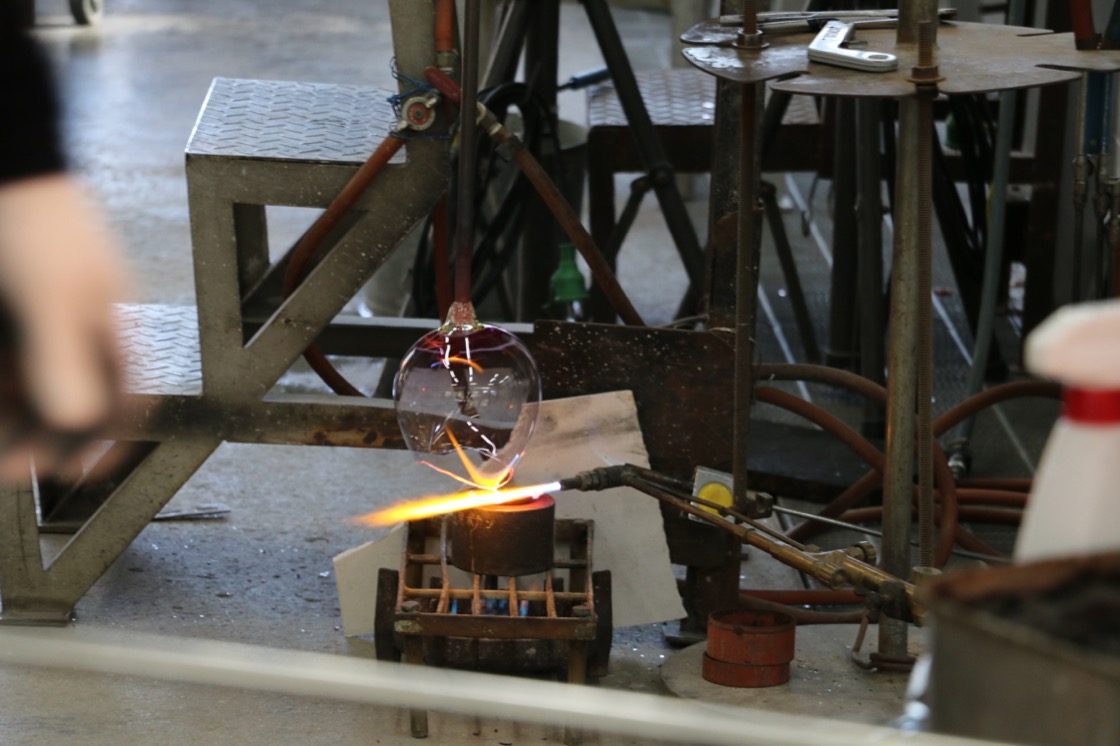

吹き込み終えたらバーナーで切り取ります色ガラスが金型に収まったら、今度は透明ガラスの出番。上からぴったりと置いて溶着させます。

色ガラスが金型に流し込まれたのを確認して近付く透明ガラス担当の職人 (左)

色ガラスが金型に流し込まれたのを確認して近付く透明ガラス担当の職人 (左) 空気を抜きつつ、色ガラスの内側に慎重に流し込んでいきます

空気を抜きつつ、色ガラスの内側に慎重に流し込んでいきますこれにて色被せは無事完了。ふたりの職人の息の合った技巧によって2層のガラスが完成しました。

色ガラスがピタッと外側についているのがわかります

色ガラスがピタッと外側についているのがわかります 色被せをしたばかりの状態を濡らした新聞紙で整えます

色被せをしたばかりの状態を濡らした新聞紙で整えます色被せしたガラスはこの後、加熱炉に入れてなじませ、型吹きや宙吹きによって製品の形になっていきます。徐冷炉の中で約16時間かけて少しずつ冷ました後、模様を作るカットの工程へ。

光に透かしてひと刻み、ひと刻み

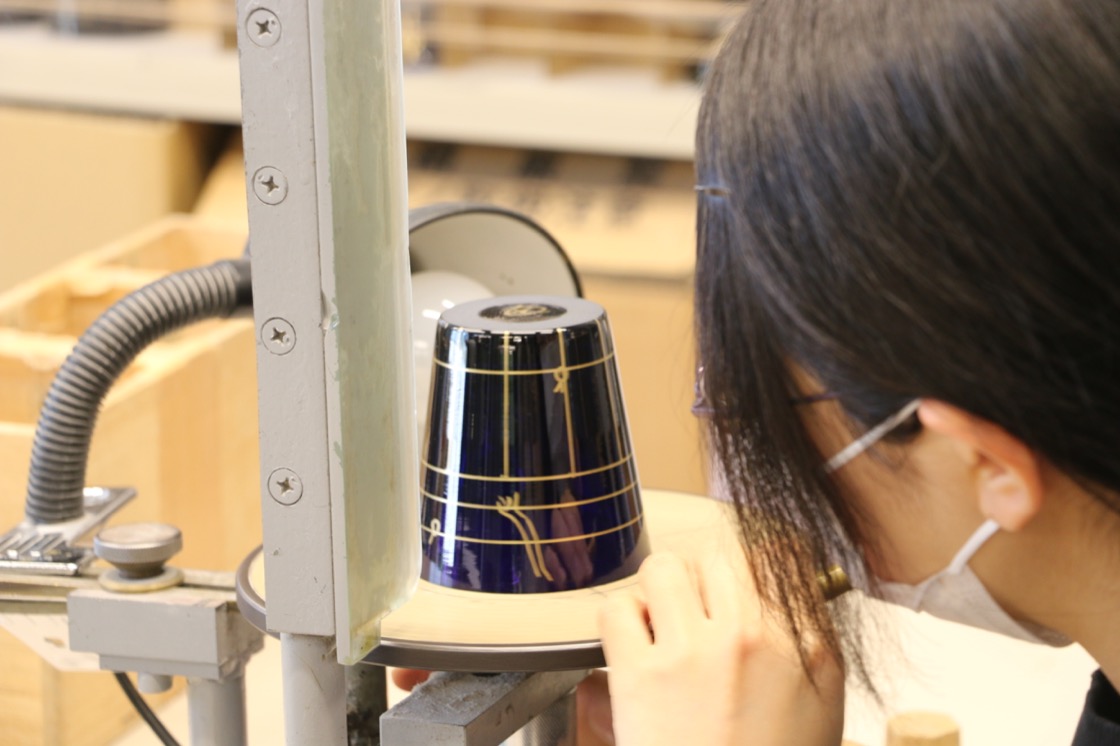

次はいよいよ、色ガラスをカットして細かな模様を切り出していく工程です。

まずはガラスの表面を十分にチェック。どこからカットしていくかの位置決めを行い、予定している模様に合わせて分割線を入れていきます。

模様を切り込む位置次第で、色ガラスに入った気泡や傷を取り除くことができます

模様を切り込む位置次第で、色ガラスに入った気泡や傷を取り除くことができますその後、グラインダーを高速回転させて少しずつ色ガラスをカットしていきます。

薩摩切子の誇る絶妙なグラデーションが生まる瞬間です。細やかな表現を可能にするため、グラインダーの刃は何十種類もあるのだとか。

四方を明かりで照らしながら、切り込みの深さや角度を細かく調整していく職人技

四方を明かりで照らしながら、切り込みの深さや角度を細かく調整していく職人技薩摩切子は、ひとつの器の中に複数の模様を組み合わせて表現することが多いのも特徴のひとつ。

鎖国中でありながら、海外に負けないガラス製品を作ろうと、当時から繊細かつ豪華な模様作りに心血が注がれていました。

カットが進み、美しい模様とグラデーションが現れました。黒は近年になってようやく発色に成功した、難しい色だそうです

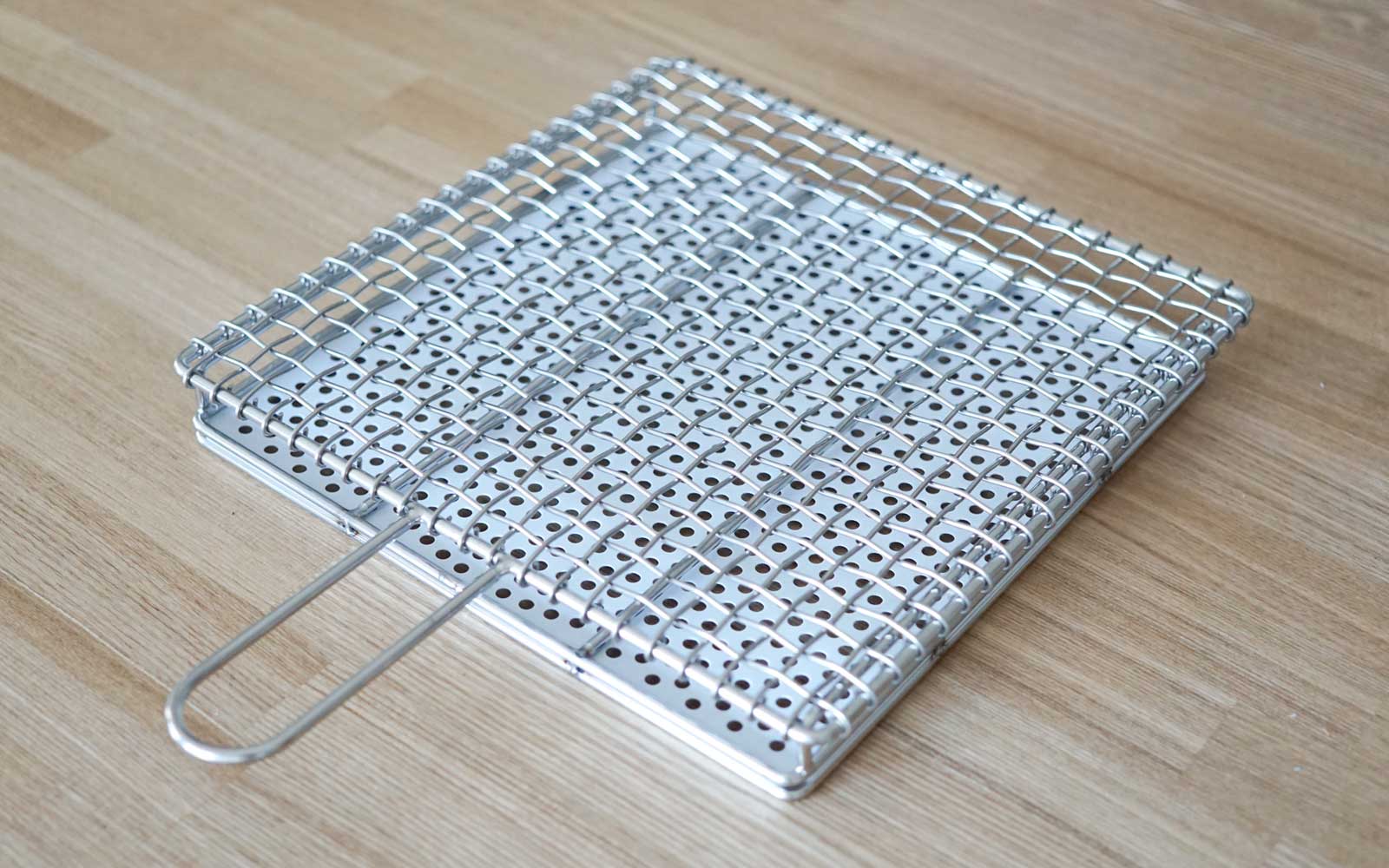

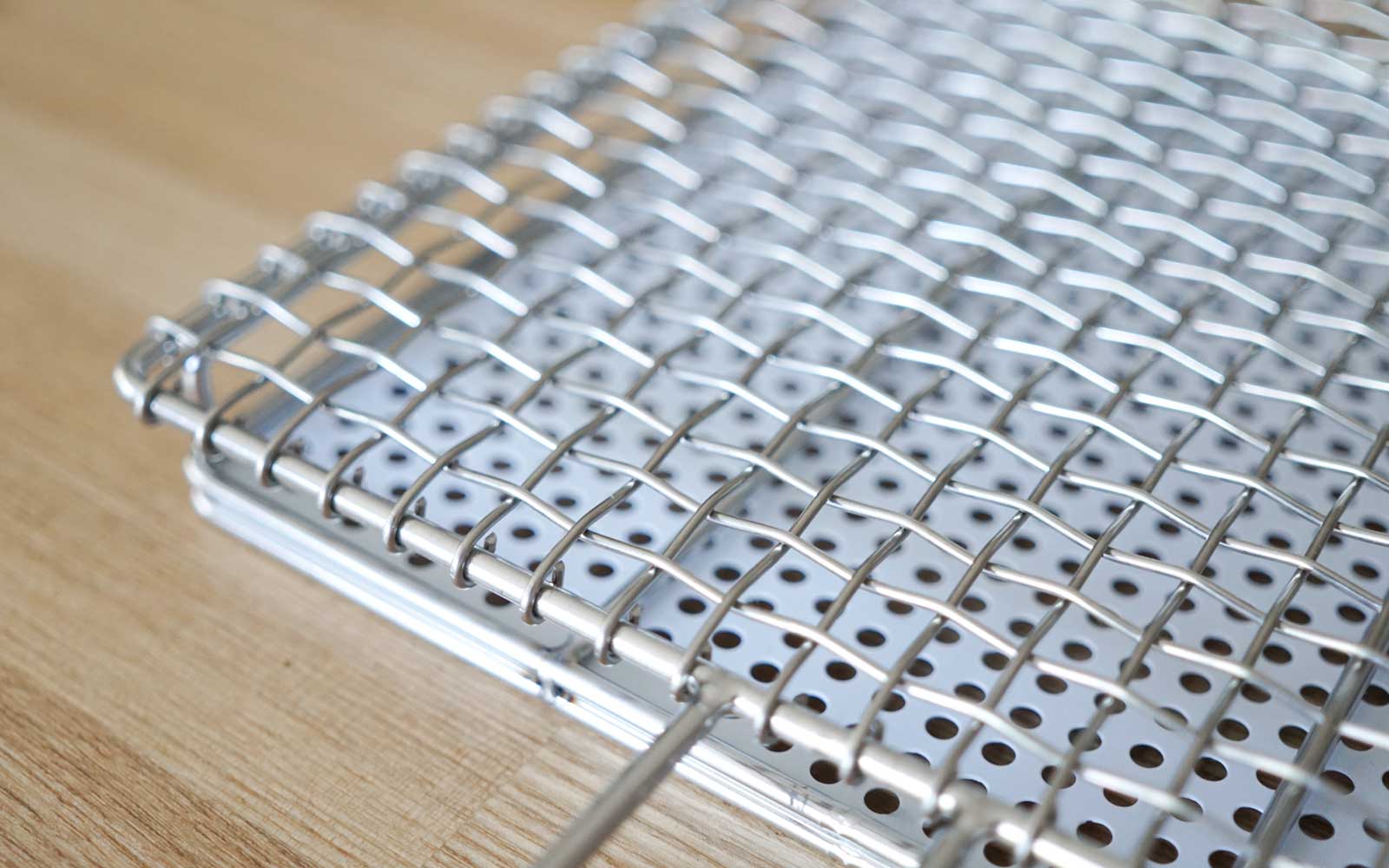

カットが進み、美しい模様とグラデーションが現れました。黒は近年になってようやく発色に成功した、難しい色だそうです次の工程は磨き。木盤といわれる木でできた円盤を回転させて、水でペースト状にした磨き粉を付けながら線や面を丁寧に磨いていきます。

大物はふたりがかりで磨いていきます

大物はふたりがかりで磨いていきます

木盤での磨きが終わったら、続いて竹の繊維でできた円盤でさらに磨きあげます。仕上げに、水で溶いた艶粉を付けながら布製の円盤で磨き上げる「バフ磨き」を行って表面の曇りをとると、ようやく完成となります。

竹でできたブラシでさらに細かく磨きます

竹でできたブラシでさらに細かく磨きます バフ磨きで使用する布製の円盤

バフ磨きで使用する布製の円盤島津家が誇った「薩摩の紅ガラス」の秘密

現代に蘇った薩摩切子。工房を案内してくださった有馬さんが最後に教えてくれたのが、紅色の薩摩切子のことでした。

当時は薩摩藩しか作れなかった色だそう。江戸時代には「薩摩の紅ガラス」と呼ばれ、賞賛されました。

伝説の紅も、見事復刻を果しました

伝説の紅も、見事復刻を果しました有馬さんは「この色は今でも作るのが大変です」と語ります。

では100年のあいだに忘れ去られてしまった技術は、どのようにして現代に息を吹き返したのでしょうか。次回は、そんな薩摩切子の復活劇のお話です。

<取材協力>

株式会社島津興業 薩摩ガラス工芸

鹿児島県鹿児島市吉野町9688-24

099-247-8490 (島津薩摩切子ギャラリーショップ磯工芸館)

http://www.satsumakiriko.co.jp/

文:いつか床子

写真:尾島可奈子、公益社団法人 鹿児島県観光連盟