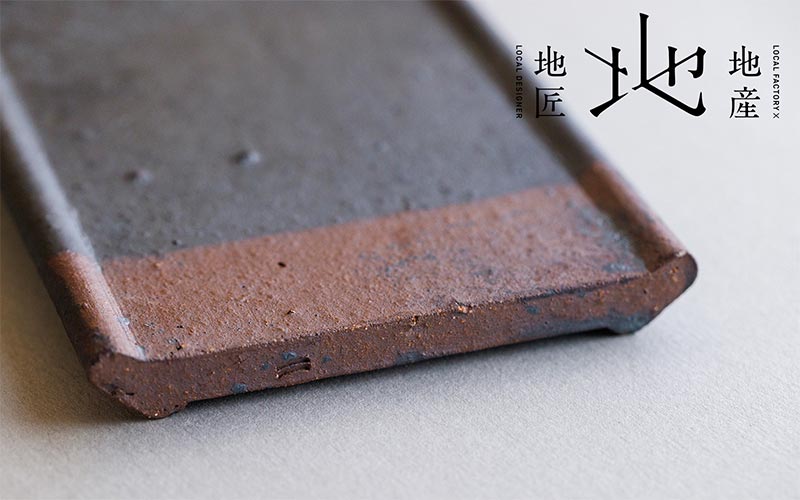

土地の風土や素材、産地や業界の課題に、真摯に向き合って生まれたプロダクト。

そこには、日本のものづくりの歴史を未来につなぐそれぞれの物語がつまっています。

「地産地匠アワード」は、地域に根ざすメーカーとデザイナーとともに、新たな「暮らしの道具」の可能性を考える試みです。2024年の初開催では、4つのものづくりに賞が贈られました。

今まさに日本各地で芽吹きはじめた、4つの新しいものづくりのかたち。この記事ではそのなかから、静岡県で街の“支障木”から生まれた「わっぱのケース/バスケット」を取り上げます。それぞれの背景にある物語をぜひお楽しみください。

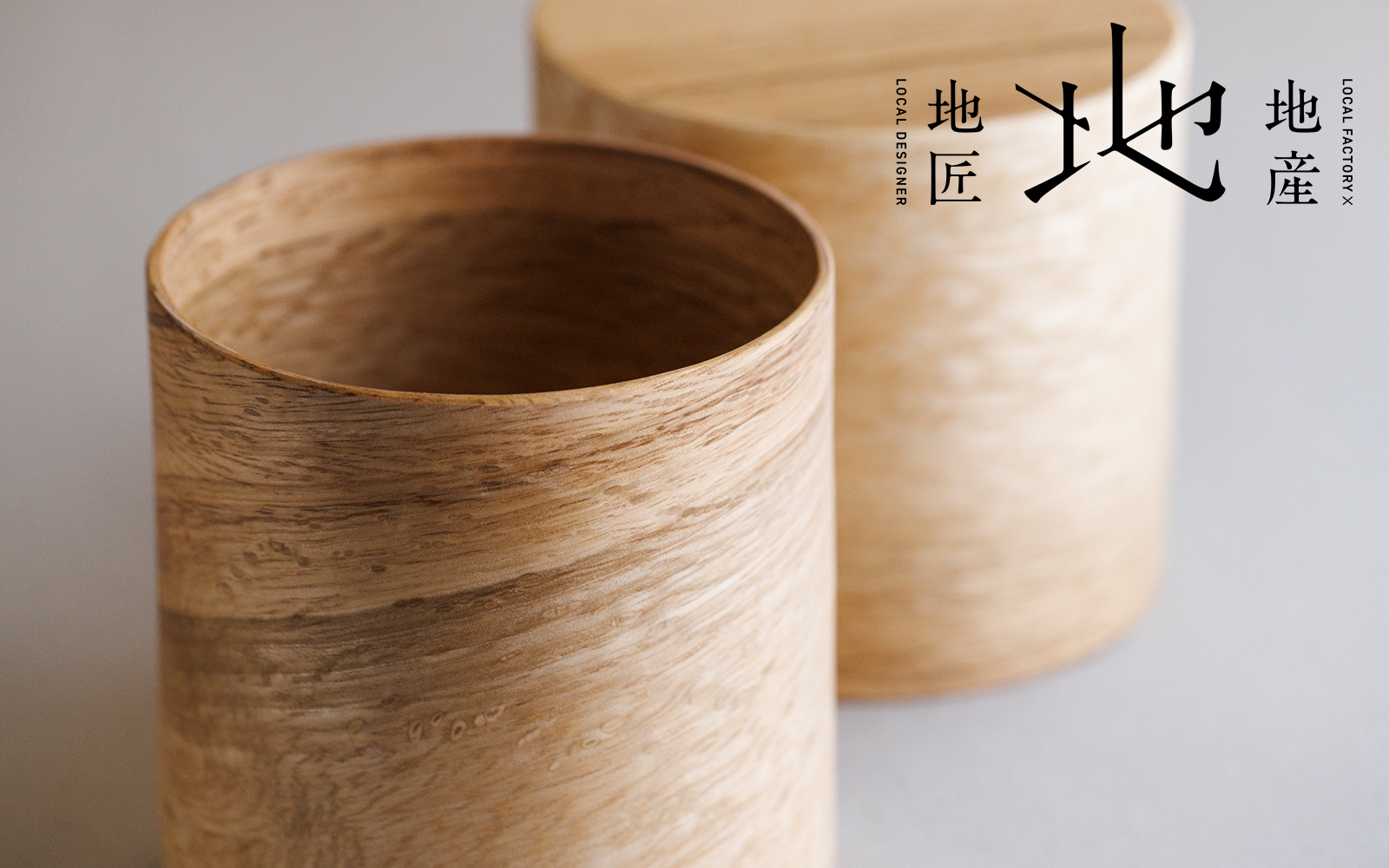

暮らしの”支障”となった木から生まれた「わっぱのケース/バスケット」

「支障木(ししょうぼく)」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、倒木の危険性があったり、私有地から道路にはみ出していたり、文字通り暮らしの”支障”になっている樹木のことを言います。

突発的な伐採が発生すること、樹種や木の状態がさまざまなことから、これまで木材としてはほとんど流通してきませんでした。

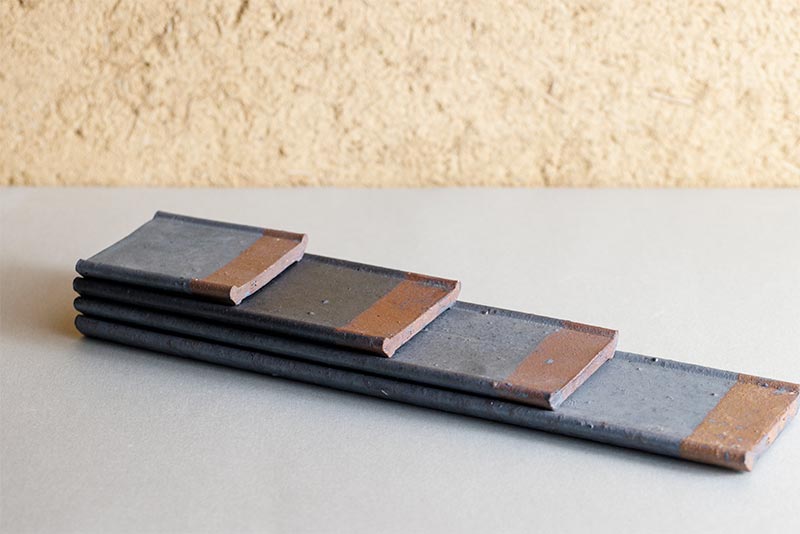

この、伐採せざるを得なくなった支障木を活用して生まれたのが「わっぱのケース/バスケット」。それぞれの木の個性を活かすため、着色をせずに仕上げられています。

「支障木の特性上、流通させられるだけの材料が確保できる樹種は限られています。

その中で、木肌の様子を見て、個性があって魅力的なものとして桜や樫、楓という3つを選びました」

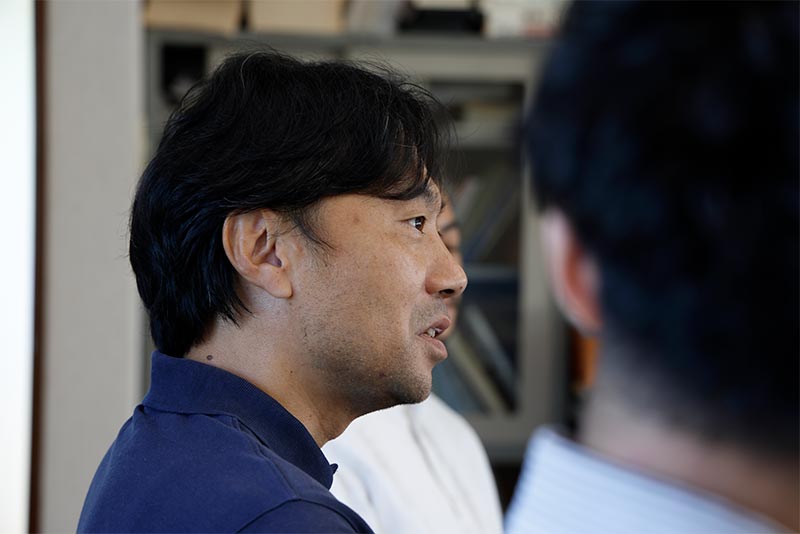

そう話すのは、静岡県静岡市にある木工・家具工房「iwakagu」の岩﨑翔さん。地元・静岡でものづくりをする中で何か地域に恩返しできることはないかと考え、地域の材料を用いた商品の開発を進めてきました。

「薄い木地のわっぱの入れ物って面白いんじゃないかと思って、サイズ感や形状を試行錯誤しました。弁当箱だけじゃないわっぱの新しい価値が出せればと思っています」

岩﨑さんと共に商品の企画に携わったのは、同じく静岡を拠点に活動するデザイン事務所「OTHER DESIGN」の西田悠真さん。

「あまり用途を限定してしまうことは避けようと考えて、存在感が極力ニュートラルになるようにデザインしています。

パッと見た時に『これはなんだ?』という反応になる。その方が、支障木という素材に目を向けてくれるのかなと思って作りましたね」(西田さん)

まるで木そのもののような佇まいの、シンプルなケースとバスケット。街の中に生えていた木々それぞれの節目や傷すらも、唯一無二の個性として活かされています。

木工産地 静岡だからこそ実現した、地元の木を活用するプロジェクト

やむを得ず切られてしまう樹木を有効活用する。

言葉で言うのは簡単ですが、その実現には多くの障壁があり、一筋縄ではいきません。

支障木を見つけること、木が生えている土地の所有者や行政との調整、切った木の運搬や集積、保管、そして加工、販売。

ある程度の生産量を確保することも考えると、多くの関係者・専門家との連携が必要不可欠となってきます。

「元々、地元の木材を使ってものづくりしたいという想いがあったのですが、静岡では家具に使用する木があまり育てられておらず、流通もしていなくて半ば諦めていたんです。

支障木の存在も最初は知らなくて。そんな時に、西田さんから地元のきこりの方を紹介してもらって、つながることができました」(岩﨑さん)

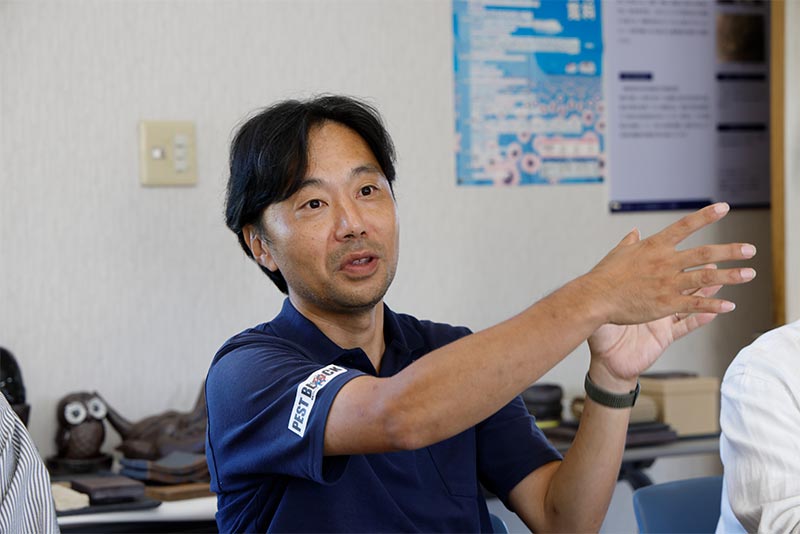

地元の木材が使えないという課題を抱えていた中で岩﨑さん達が出会ったのが、玉川きこり社の繁田浩嗣さん。

きこりとして山に入り、建築物の原材料調達をベースに活動しつつ、街中の支障木についても要望があれば伐採に行く繁田さん。その活動の中で、魅力があるにも関わらず活用されていない木について、何かできないかと考えるようになったのだと言います。

「静岡って林業は盛んですが、そのほとんどが建材用の杉や檜といった針葉樹で、家具に使えるような広葉樹はむしろ邪魔だということで間引かれてしまっています。

なので山の中にぽつぽつと生えているだけで、量もまとまらないし、流通には乗っていませんでした。

でも、そういった木を製材してみると木目が凄く面白かったりとか、木の魅力が詰まっているなと感じていたんです。

一方で、街中で切る支障木についても、様々な個性を持っているのに活用できていない。処理にかけられる予算が決まっている中で、ただチップ工場に持っていくしかないという状況で、もったいないなと思っていました」(繁田さん)

そこで始まったのが、地元の身近な材料を活用して家具を届けようというプロジェクト「ヨキカグ」。

きこり・製材所・木工工房・家具屋・デザイナー・研究者など、木にまつわる専門家が集結する、木工産地 静岡だからこそ実現したプロジェクトです。

「そこにお声がけいただいて、僕もデザイナーとして協業しています。

身近な地域材を活用しようというプロジェクトで、特に静岡の広葉樹に注目して取り組んでいこうと始まりました。

その中にも色々な理由でやむなく切られている木があり、そのひとつが今回ピックアップした支障木というものになります」(西田さん)

さまざまな専門家の技術と知恵の連携によって、突発的に発生する支障木を用いた商品の中量生産が、徐々に実現できるようになってきました。

「製材所だったり、工房だったり、どこかひとつでも欠けてしまうとそこで木の流れが止まってしまいます。

これだけ各工程の関係者が集まって、ものづくりができるというのは、静岡だからこそで、奇跡に近いと思っています」(繁田さん)

「めんぱ」職人による曲げ木加工

こうして伐採・集積され、製材された支障木をわっぱケースの形にするのは、静岡の伝統工芸品「めんぱ」職人による曲げ木加工。

担当したのはSHIOZAWA漆工所の塩澤佳英さん。静岡県牧之原市に拠点を構え、木材の曲げから漆塗りまでを一人で手掛けています。

「静岡に田町っていう職人の街があって、昔は朝から晩まで何かしらの機械の音が響いてたような場所なんですけど。そこで、18歳くらいの時に師匠に弟子入りして、この世界に入りました」

元々、塩澤さんのご両親が「めんぱ」の弁当箱を愛用していて、塩澤さん自身も小学生の頃から同じものを持たされていたといいます。そこからものづくりに興味を持ち、弁当箱の作者であった師匠の元で「めんぱ」作りを学んだのだそうです。

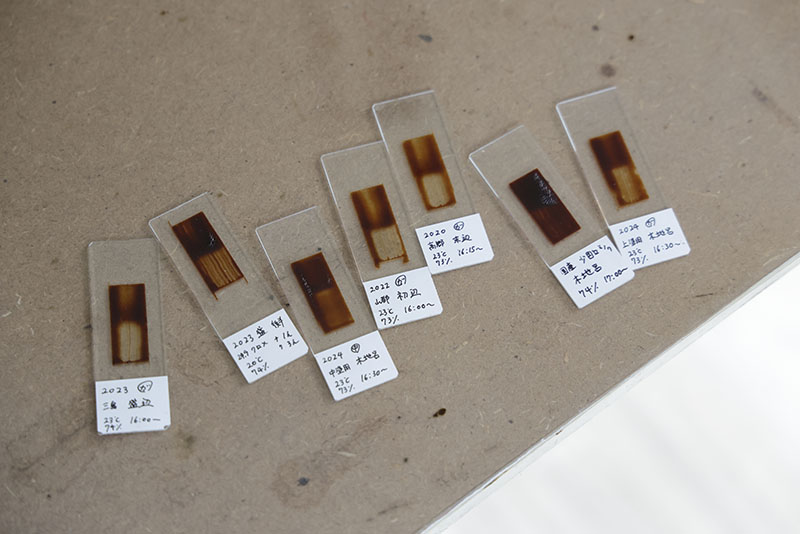

通常、塩澤さんが「めんぱ」の弁当箱などを作る際には、針葉樹である檜を用います。柾目の材料が取れる檜は曲げやすく、加工しやすいのだとか。

一方で、今回使用した支障木はすべて広葉樹。檜と比べると硬く、筋も複雑で、綺麗に曲げることはかなり難しかったと言います。

「広葉樹を曲げることってあまり無いんです。特にこの筒状のやつみたいに綺麗に丸くするというのは珍しいし、面白そうだなと思って取り組みました。

とにかく硬いし、癖があって。それが良さでもあるんですけど、曲げるのは大変でしたね。伸び縮みもかなり発生するので、安定するまで何度も調整する必要がありました。

木の個性がはっきり出ていて、これまで見たことがないというか、かっこいい商品だと思います」

プロジェクトを通じて、全国の産地へ良い影響を与えたい

「作ること以外、すべてお願いしたいというか。商品戦略やデザイン、伝えること。自分ができない、得意ではないことの中にも、やりたいことはあって、その辺りを会話しながら確認し合えるので、とても頼りにしています」

岩﨑さんは、西田さんとの関係をそう話します。

「週に一回、岩﨑さんの工場が始業する前に、朝の時間で戦略会議をやるような関係性で、2020年頃から関わらせてもらっています。

iwakaguの主たる仕事であるオーダー家具の営業方法や、店舗・住宅など設計の方々へのコミュニケーション方法など事業の戦略を考えてきました。

また、オリジナル商品については、最初はカタログラインナップの整理やオンラインストアの整備みたいな部分から始まって、見本市への出展だったり、グッドデザイン賞への応募だったりと色々やってきました。

具体的な販売戦略を考えている中で、今回の地産地匠アワードはいいタイミングだったので挑戦することを決めた感じですね」

と、西田さん。二人のように作り手とデザイナーがつながり、そしてその他の専門家やものづくりに関わる人たちも繋がっていく。そこに地域のものづくりが存在感を保ち、継続していくヒントがあるように感じます。

木工産地の専門家同士がつながり、動き始めた支障木の有効活用。岩﨑さんたちは、これからも継続的に商品開発や情報発信を進めていく予定です。

「一つの商品が爆発的に売れるというよりも、この取り組みをきっかけとして木の商品の良さを知ってもらう、興味をもってもらうことが大切かなと。

そのためにも、認知度を上げながらしっかりと継続していくことが重要です。

26歳の時に静岡で工房をスタートさせて、地域の家具職人さんに色々と教えてもらったり、OEMの仕事をいただいたり、環境に恵まれて育ててもらったと思っています。

今まで地域で仕事をさせてもらっていることに対する恩返しというか、何か貢献したい。

支障木という、切らないといけない木を使う。そこに自分の技術や提案を活かすことに、作り手としては使命を感じています」(岩﨑さん)

「支障木を使ったからこそ、こういった価値が出るということを、結果を積み重ねていって認知してもらう。静岡でその活動を続けることで、何か他産地のヒントになれば嬉しいというか。

物が売れることも大切ですが、他の人たち・ものづくりに良い影響を与えられるのであれば、やる価値があるんじゃないかと思っています」(西田さん)

まだまだ全国的には珍しい支障木活用の成功事例を積み重ね、広く伝えていく。そうやって他の産地にも良い波を広げることで、巡り巡って地元の価値も高まっていく。そんな理想を掲げて、岩﨑さん達の活動は続きます。

地産地匠アワードとは:

「地産地匠」= 地元生産 × 地元意匠。地域に根ざすメーカーとデザイナーがつくる、新たなプロダクトを募集するアワードです。

<関連する商品>

・わっぱのケース平型

・わっぱのケース筒型

・わっぱのバスケット

<関連する特集>

文:白石雄太

写真:阿部高之