改革者としての千利休

「千利休って、当時は『こいつクレイジーやろ!』と思われていたと思います。それぐらい、千利休がやったことは半端ない、すごいことなんですよね」

いかにも楽しそうにこう話すのは、世界を舞台に活躍する庭師・山口陽介さん。かつて千利休が起こした「庭」に関するイノベーションについて、解説してくれた。

「千利休は、お茶庭というジャンル作ったんですけどね。庭に明かりを灯すために、石灯籠を使った人なんです。灯篭はもともと神社の参道の両端に置かれていたもので、魂の道しるべなんですよ。それを庭の明かりに使うというのは、昔の人からすればかなり奇抜やったはず。

でも、それが現代まで受け継がれているということは、利休によってお茶の世界がアップデートされたということでしょ。利休は常識に捉われないから今も生きてたら、お茶庭にLEDとかプロジェクションマッピングとか、絶対使ってると思いますよ」

千利休は、戦国時代から安土桃山時代にかけて生きた茶人で、現代に伝わる茶道を生み出した「茶聖」として称えられている。しかし、裏を返せばその時代、ほかの茶人とは異なる茶の道を歩む先駆者であり、改革者だったともいえる。ちなみに、千利休は茶室にも変革をもたらしたことで知られる。

「庭」も、茶道と同じく歴史が深い。例えば、京都には平安時代から存在する神泉苑という庭園がある。しかし、その歴史や技法を忠実に守るだけでは、新しいものは生まれない。そう考えてきた山口さんは、千利休に倣い、常に自分と庭をアップデートすることを意識してきた。それが、現在のキャリアにつながっている。

木を枯らせて気づいたこと

2016年、世界三大ガーデンフェスティバルのひとつ「シンガポール・ガーデン・フェスティバル」で金賞を受賞。

ちょうど今開催中の南半球最大の規模を誇る「メルボルン国際フラワー&ガーデンショー」に、日本人として初めて招待を受けて参加。日本全国にクライアントを抱え、昨年はシンガポールの資産家から指名を受けて現地で庭を作っている。

山口さんの拠点は生まれ故郷の長崎県波佐見町にあるが、いくつものプロジェクトを抱えて国内外を飛び回る日々。庭師の仕事は、依頼を受けて庭園を作ったり、庭木の手入れをすることが主で、世の中の庭師の大半は地元密着型。山口さんのような存在は稀だ。山口さんが手掛けた庭は、どうして国境を越えて人の心を捉えるのか。山口さんの人生を振り返りながら、そこに迫りたい。

山口さんは、波佐見町の造園会社「西海園芸」の二代目。しかし、「高校の時は美容師とかファッション系の華やかな感じが好きで、植木屋に興味はなかった」と振り返る。

しかし、父親から「一回でいいから、ちょっとやってみーな」と言われ、20歳の時、渋々ながら京都の庭師に弟子入りした。とはいえやる気はなく、いつも「早く辞めて帰りたい」と思っていた。ところがある日、その後ろ向きの気持ちが逆転した。

「朝早くに仕事に行って、夜遅くまで働いた後に、広い植木畑に水をやらないといけないんですよ。そんなんやってられるかと思って、煙草を吸いながら適当に水をあげてたら、木が枯れちゃって。それで、親方に思いっきり怒られたんですけど、その時に、木に対して『生きてんだ、こいつらも』と思ったんです。

当たり前のことなんですけど、それまではモノとしか見てなかったからね。木も命ある生き物と気づいてから、仕事が面白くなってすごくのめり込んだんですよね」

京都を離れ、ガーデニングの本場へ

京都時代の親方は、少し変わっていた。鶏やイノシシを飼い、育てて食べた。山口さんの仕事にはその動物たちの世話も含まれていた。

鶏やうり坊の世話は、庭仕事とは関係がないように思える。若かりし頃の山口さんも、「なんで俺が!」と思っていたそうだ。しかし、いま振り返れば庭の仕事とすべてがつながっていると語る。

「命をいただくということ、人間が生きるための食物連鎖ということを体で理解したよね。これは、水をあげなくて木を枯らしたことと一緒やなっていうことは腑に落ちていて。命ということでいえば、植物も鶏もイノシシも変わらないでしょう。多分、親方はそれを俺に伝えたかったんかなあって。

それに、鶏やイノシシを世話することで、鶏が食べない虫とか、イノシシはミカンを食べないとか、そういうことも学んだし。それが直接何かの役に立つわけじゃないけど、庭のことだけじゃなくて広い意味での知恵を学んだよね」

すぐに辞めるはずだった京都での修業は、気づけば5年が経っていた。ちょうどその頃、日本に「ガーデニング」という言葉が入ってきた。

ファッションが好きだった山口さんは、ファッション雑誌や写真集を通して「ガーデニング」に触れていた。ヨーロッパの庭で撮影された写真も多かったからだ。そして、日本の庭とは明らかに違う手法や見た目に、興味を抱くようになった。

その当時、京都では本当のガーデニングを知る人はおらず、みんなが手探り状態。そこで山口さんは、自分の好奇心に従った。

「ほんまもん、見に行こう」

親方の元を離れ、2005年、25歳の時に単身でガーデニングの本場、イギリスに渡った。英語といえば、「This is a pen」ぐらいしかわからなかった。

王立植物園「キューガーデン」にアタック

イギリスにはひとりだけ、知り合いがいた。山口さんはそこに転がり込もうと考えていたが、甘かった。「1週間ぐらいしたら、ひとりで暮らせよ」と言われて大慌て。なんとかアパートの一室を借りて、何もかもが手探り状態でのひとり暮らしが始まった。

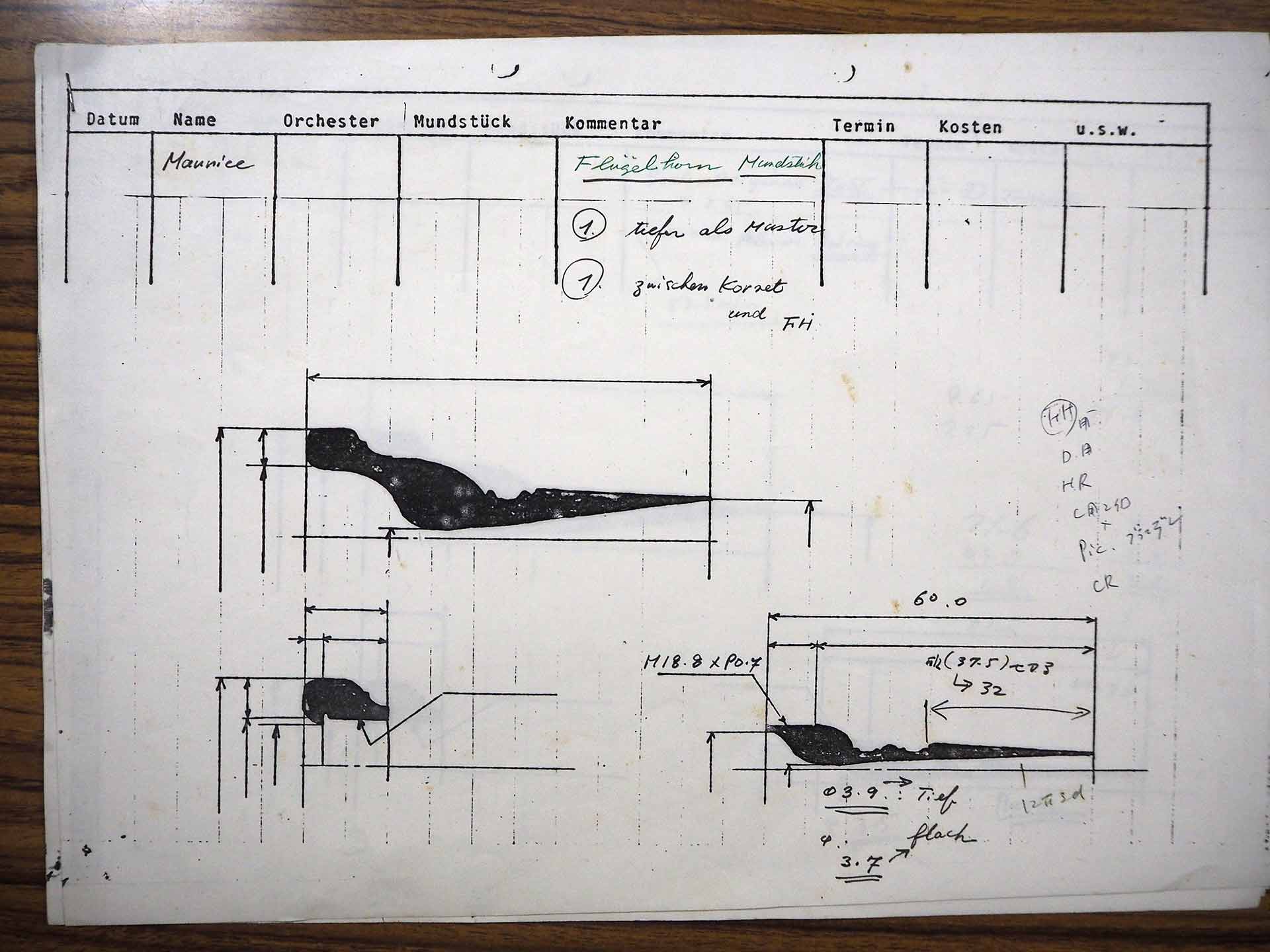

山口さんは、ガーデニングを学ぶためにいきなり最高峰の門を叩いた。現地で知り合った日本人女性の彼氏(ドイツ人)に頼んで英語で履歴書を書いてもらい、250年に及ぶ歴史を誇る世界遺産の王立植物園「キューガーデン」に「働きたい」とアプローチしたのだ。

ドイツ人の手による完璧な履歴書を提出した成果か、書類審査はパス。面接では、面接官との会話はほとんど成立しなかったが、日本最高峰の庭園が集中する京都で5年間仕事をしていたという経歴が評価されて、キューガーデンで働くことになった。若さゆえの勢いでぶち当たり、開いた扉だった。

キューガーデンには、世界中のガーデナーが集う。血気盛んな山口さんは「絶対負けん!」と気を張りながらも、自分が持っていない技術やセンスはどん欲に盗んだという。

「日本には差し色という感覚はあるでしょう。例えば、真っ白なところに赤の墨を落として、余白を楽しむ『間』を大切にする文化。一方の欧米は、鮮やかな色使いで華やかさを演出する。『間』を潰しながら、色で高低差を出したりするんですよ。そのスキルを学ぶのが、自分にとって新鮮でした」

「あと、仕事は17時に終わるんだけど、みんな16時50分にはソワソワし始める。日本はこの現場が終わらんと帰れんという文化だから、その価値観の違いは面白かったよなあ。でも、時間通りに仕事を終えてプライベートを楽しむというのはすごく豊かなことやなと思うようになって、日本に帰ってからもあまり残業しないようになったよね」

日本庭園の担当に抜擢

キューガーデンで仕事を始めてしばらくした頃、スタッフから「うちの日本庭園、どう思う?」と尋ねられた。

「素直にいって、汚い。松の木に漬物石みたいのをぶら下げているけど、今の日本ではやらないし、ダサいと思う」

率直すぎる山口さんは、思いつく限りのダメ出しをした。その話を聞いたスタッフは、一本の木を指して「切ってみろ」と言ってきた。恐らく、偉そうなことを言っている若造のお手並み拝見、というところだろう。

そこで山口さんは、枝を切る際に、なぜ切るのか一本一本、すべての理由を説明しながら、鋏を入れていった。

「この枝を切って光を入れることによってこういう芽が出るよ、とか、この枝を切って光と風を通すことによって虫がつきにくくなるよ、という話をしました」

すると、スタッフは「アメージング!」と絶賛。

「日本庭園のバックアップの講師をやって欲しい」と頼まれて、それから日本庭園の担当になった。キューガーデンの仕事としてはステップアップだったが、ギラギラした若者にそんなことは関係ない。

数カ月後、「勉強しにきたのに、伝える側に回ったら面白くなくなった」とキューガーデンの仕事を辞め、バックパックを背負って旅に出た。

「良い庭」とは?

そうして2006年、帰国。波佐見町に戻った山口さんは、うなだれていた。

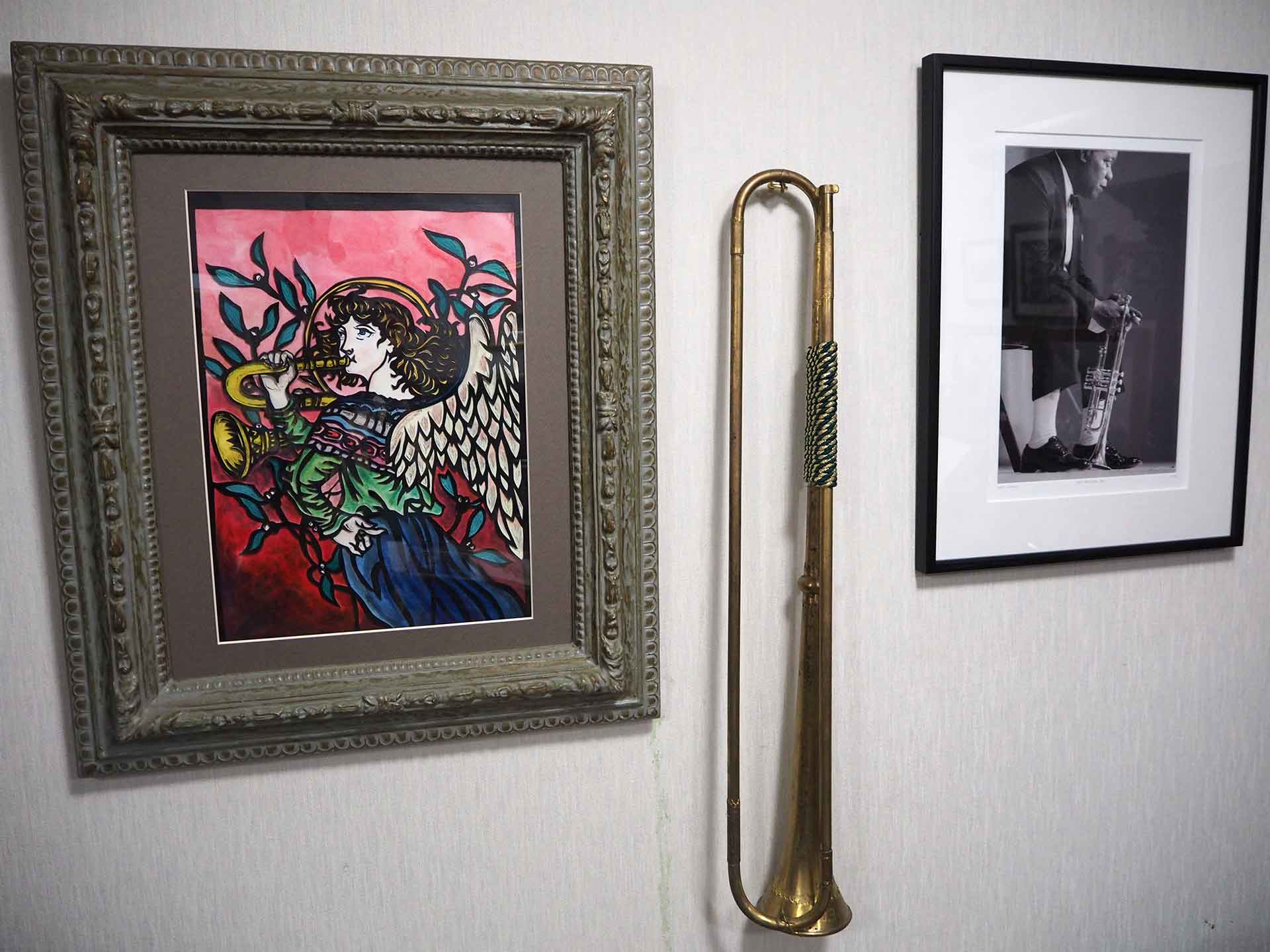

1年の欧州滞在で刺激を受け、「なにか面白いことをやってやろう」と前のめりになっていたが、空回り。当時は波佐見町にあるジャズバーに遅くまで入り浸っては愚痴っていたそうだ。

振り返ってみれば、山口さんにとってこの時期は、キューガーデンで世界中のガーデナーから吸収した養分が体と脳にいきわたるのに必要な時間だったのかもしれない。

京都とイギリスで培った経験がブレンドされ、芽吹き、花を咲かせたのは2013年。日本全国から30組のガーデナーが招待され、ハウステンボスで開催されたガーデニングジャパンカップフラワーショーで、最優秀作品賞を獲得したのだ。

それからは毎年、さまざまな賞を国内外で受賞。山口陽介の名が知れ渡り、仕事の幅も広がっていった。

山口さんにとって「良い庭」とは、「愛される庭」。100年先まで残したい、孫の時代まで伝えたいと思われる庭づくりを目指している。

そのために、庭に関するすべての設計に携わる。庭師という仕事は樹木、植物を扱う仕事というイメージがあるが、土を作り、庭に水を流す時には配水管の配置を考え、水の音まで調整し、石垣や土壁を作り、瓦を組む。

「京都時代の親方に、何でも屋になれって言われたんですよ。一本の木しか見えてなかったら空間が見えないし、建築が見えてなかったら庭も見えない。家と庭が見えてなかったら、家族も見えない。

そういういろいろな面をみて植木屋、庭師というフィルターで通せるかというのが大切やと思ってるんで」

シンガポールで北海道を再現

「何でも屋」になることで、視野が広がる。植物学に加えて土木、建築などの知識もあれば、やれることの選択肢が増える。そうすれば、庭のポテンシャルが高まる。

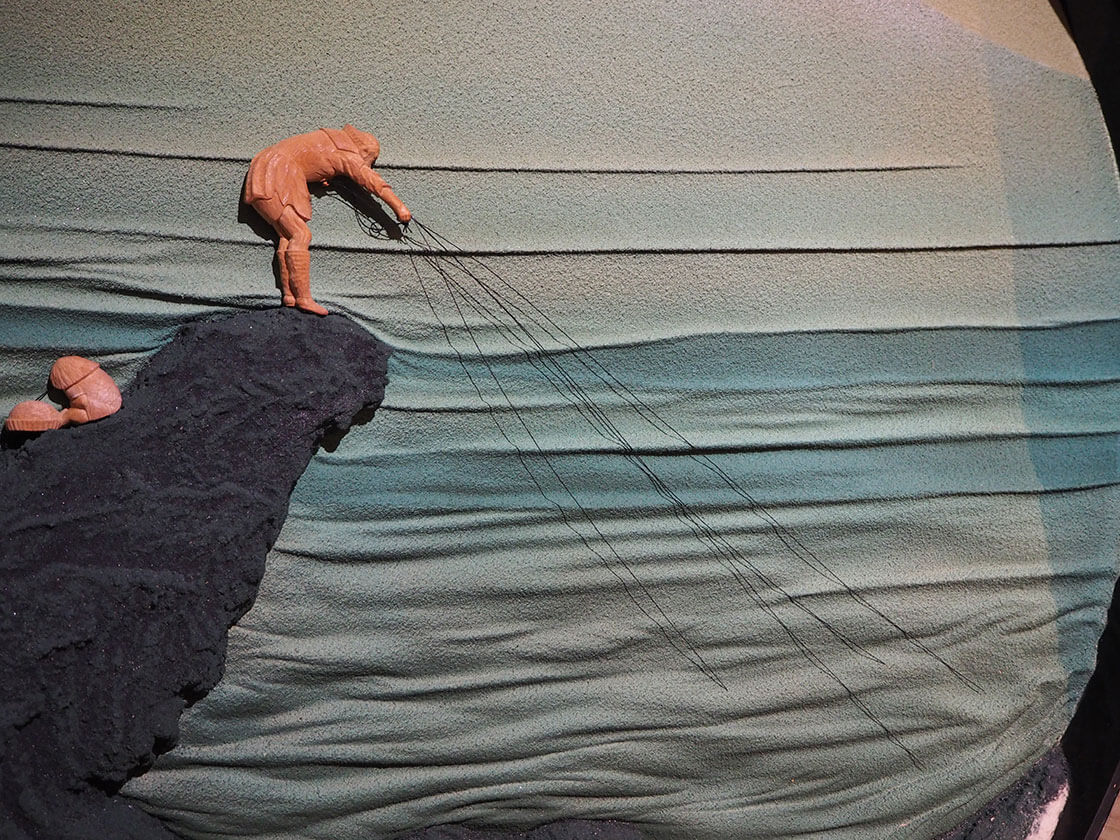

例えばシンガポールでの仕事は、クライアントと話をしているうちに雪が好きで、毎年北海道に通っているということがわかった。そこで、コンセプトを「エブリデー北海道」にして、四季のない熱帯雨林気候のシンガポールで北海道を感じさせる庭を作った。

「日本人だから紅葉を植えるんでしょって言われるんだけど、そうじゃない。

単純に海外に紅葉や松を植える江戸時代のスタイルを持っていてもね、後世まで絶対残らんもんやなと思うし。もうひとつ深いところを伝えんと、僕はダメだと思っていて。だから今回は音や色で涼しく感じるという日本の文化、伝統を使って北海道を表現しました。

例えば、雪をイメージさせる白い葉の植物をベースに植えて、白い砂利を使ったり、壁を白く塗ったり。そこに水を流して川の音を聞かせたら、なんとなく涼しく見えるわけじゃないですか。クライアントもすごく喜んでましたよ」

自分がクライアントの立場になった時、どこかで見たような昔ながらの日本庭園と、大好きな北海道や雪をテーマにしたオリジナルの日本庭園、どちらを愛するだろうか。

答えを言うまでもないだろう。山口さんにとっても、熱帯雨林気候の土地で音や色を使って涼しく見せるというチャレンジとなった。

究極の庭づくり

こういった仕事ぶりによって今や引っ張りの山口さんだが、奢りはない。むしろ、どん欲だ。その理由は、好敵手の存在。

ひとりは、香港ディズニーランドやリゾートホテルの造園を手掛けるマレーシア人のリム・イン・チョングさん。もうひとりは、ブラッド・ピットなどハリウッドの超VIPの庭を手掛ける南アフリカ人のレオン・クルーゲさん。

「リムさんも、レオンも本当にすごいガーデナーであり、デザイナーでまだ勝てないなあ。ふたりのことは本当に尊敬しとるけんな。ただ、俺は俺の良さがあると思うし、ふたりはそれも言ってくれるから、良きライバルだよね。それぞれ、世界中で庭つくっとるけえ、日本の物件があると、『陽介、ちょっと手伝える?』って相談がきたりするし」

山口さんは、自分をデザイナー兼職人と捉えている。そのデザインの部分で、ふたりの力に及んでいないと自覚している。だから、庭とは関係ないジャンルで経験を積んだデザイナーを雇いたいと考えている。

「僕は、発想豊かじゃないけん、実は。かけ算がうまいだけで、生み出すのは下手だなっていつも思うし。でも、対世界で見たら自分にはデザインの力がもっと必要だから、デザイナーに来てもらって、得意なかけ算で相乗効果を生み出したい」

山口さんは自分の限界に挑むように、「究極の庭づくり」も始めた。

波佐見町近隣の荒れた山をいくつも購入し、自ら整備。これまでに桜と紅葉の木を2000本以上植えてきた。

焼き物の産地である波佐見町がいつか焼き物だけで食べられなくなった時に備えて、春に桜、秋に紅葉が見どころになる観光名所を作ろうという個人的なプロジェクトだ。

山口さんは木々が成長する100年先を見据えて、イメージを膨らませている。

こうして自分の能力を拡張し続けたその先に、後の世に受け継がれるような日本の庭の新しいヒントがあるのかもしれない。その答えを探して、山口さんの庭を巡る旅は続く。

「仲間たちと冗談でよく、死んだ時に千利休に茶をたててもらえるくらい面白いことをしようやって言ってるんです。お前らようやったなあって」

<取材協力>

西海園芸

文:川内イオ

写真:mitsugu uehara