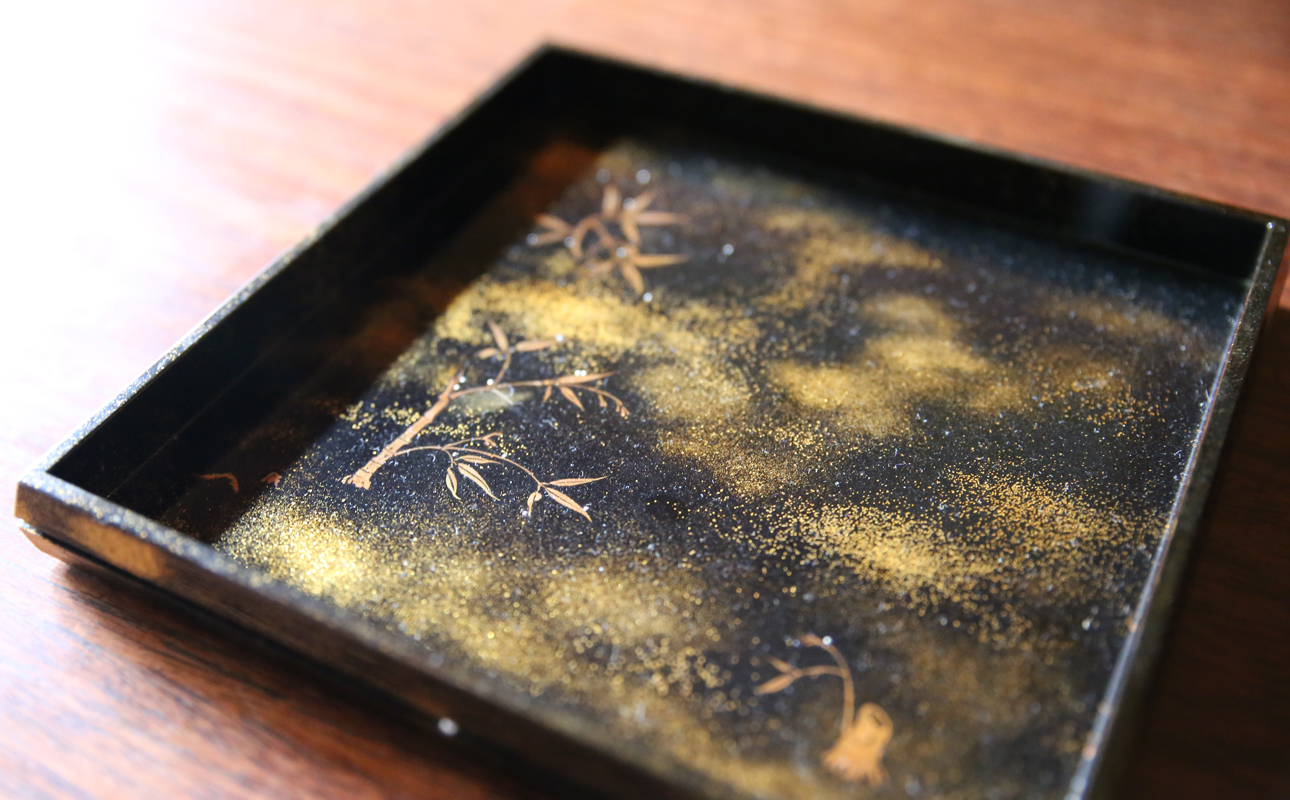

暮らしのなかに溢れているさまざまな工芸品。実用性があり、なおかつ美しい、そんな職人の技に憧れる人も多いのではないでしょうか。

今回は工芸に携わる職人に弟子入りし、ものづくりの奥深さや職人の心得を学んでいきたいと思います!

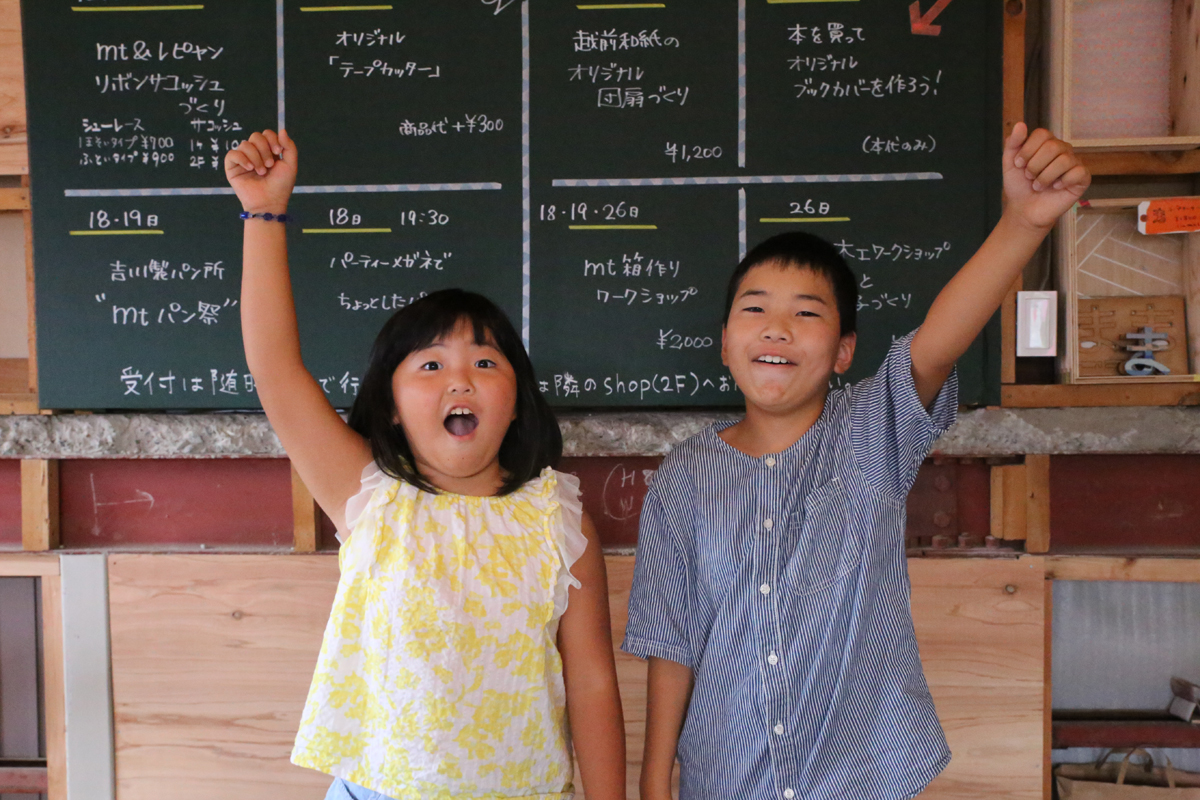

挑戦してくれたのは、小学五年生のたっくんと三年生のあかりちゃん。兄妹揃って、普段からものづくりが大好きだそうです。

ものづくりのまち、河和田でいざ弟子入り!

やってきたのは、福井県鯖江市・河和田(かわだ)地区にある「PARK」。

食堂、シェアオフィス、ものづくり工房が併設された複合施設で、2017年に誕生しました。

河和田地区は越前漆器やメガネフレームの産地として全国でも有名なエリア。半径10キロ圏内にたくさんの工房が集まっている地域で、最近では県外から職人を目指して移住する人も増えています。

PARKのものづくり工房は、職人のたまごたちが自由に利用できるように、工作機器が充実。週末にはワークショップやイベントも開催しているなど、ものづくりを通して多くの人が集う空間になっています。

今回、たっくんとあかりちゃんが挑戦するのは「木のトレーづくり」。

長年木工に携わっていた永富三基(ながとみ・みつき)さんに弟子入りします。

まずは、挨拶から。今日は1日よろしくお願いします。

トレーのつくり方は‥‥

・材料の木に下描き

・糸鋸を使って切る

・材料をはり合わせる

・乾いたらヤスリで磨く

・自由に飾りをつけて完成!

シンプルなつくり方ですが、すべての工程が木工の基礎となり、職人には欠かせない技術が隠されています。

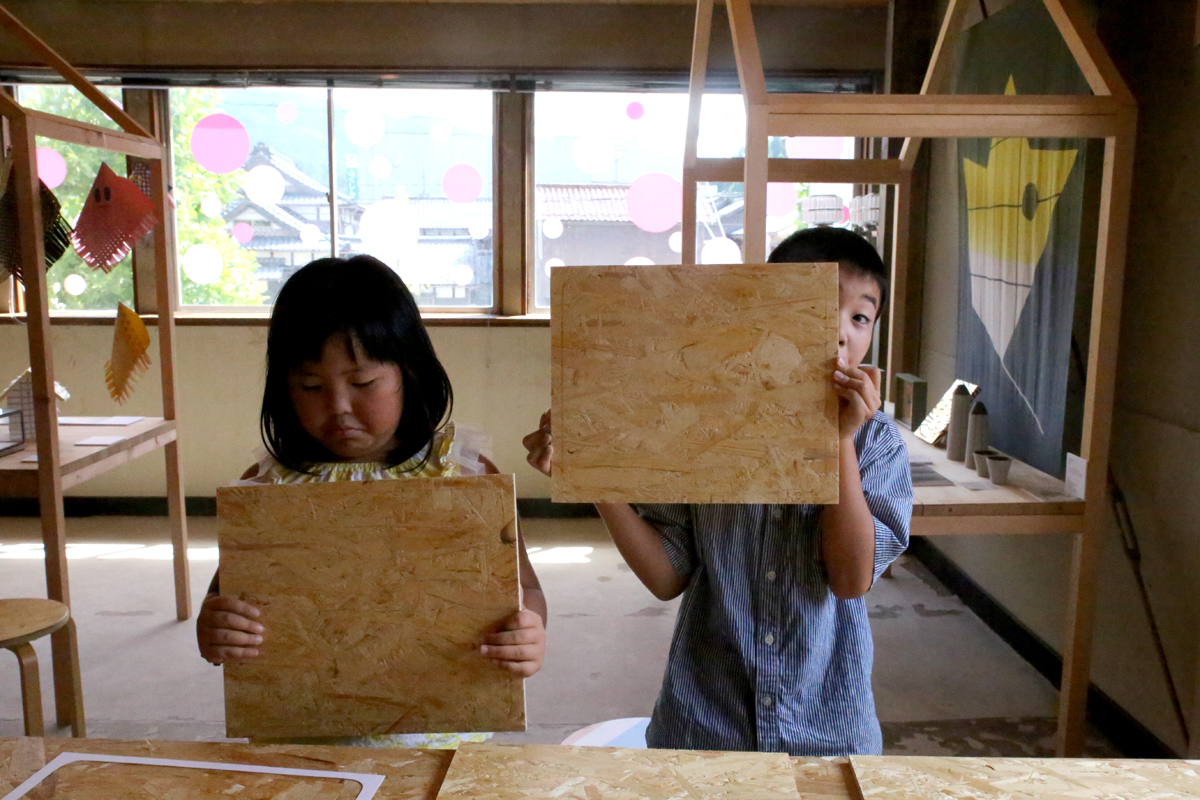

材料は「OSB合板」という種類の木材を使います。通常の木材は木目によって加工しやすい方向とそうでない方向がありますが、OSB合板は短冊状の木片をプレスして接着剤で固めたものなので、加工しやすいのが特徴。はじめての木工にはぴったりの素材だそうです。

普段から工作が大好きで、家でも端材があれば何でもつくってしまうたっくん。

「これなら簡単にできそう〜」と余裕の表情です。

しかし、今回は職人に弟子入りということで、ただつくればいいだけではありません。職人の心得も永富さんに教えていただきます。

「職人の仕事で大切なのは“丁寧に・早く”つくること。時間を意識しながらつくることにも気をつけてくださいね」

職人によっては、1日に同じ作品を何百個もつくることがあるそう。速さと正確さ、どちらも極めてこそ職人として一人前になれるんですね。

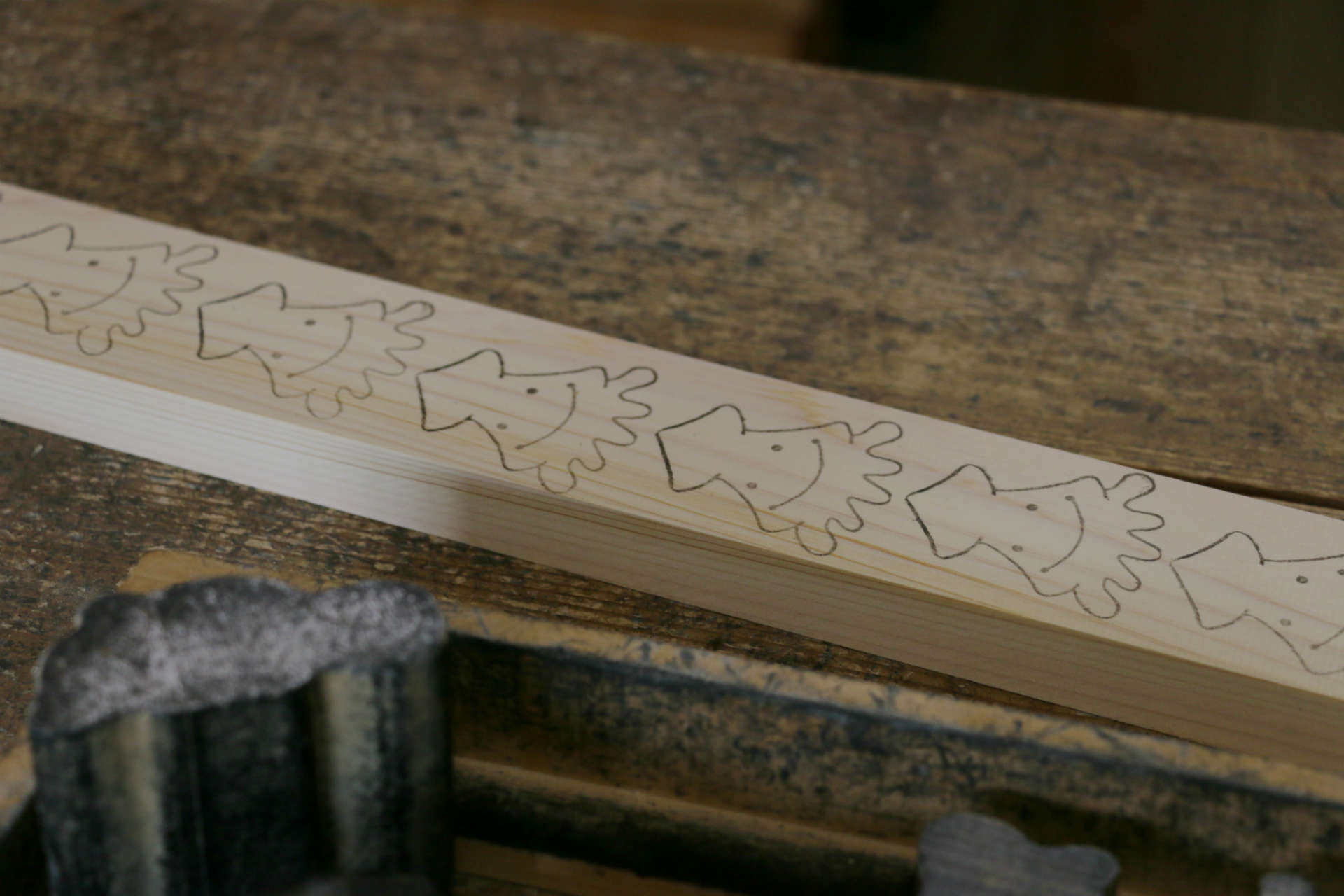

職人の心得を教えてもらったところで、早速トレーづくりを始めていきましょう。まずは、木材にトレーの下書きを描いていきます。

線がずれないよう、二人で協力して木を支えます。

電動糸鋸を操る魔法の手

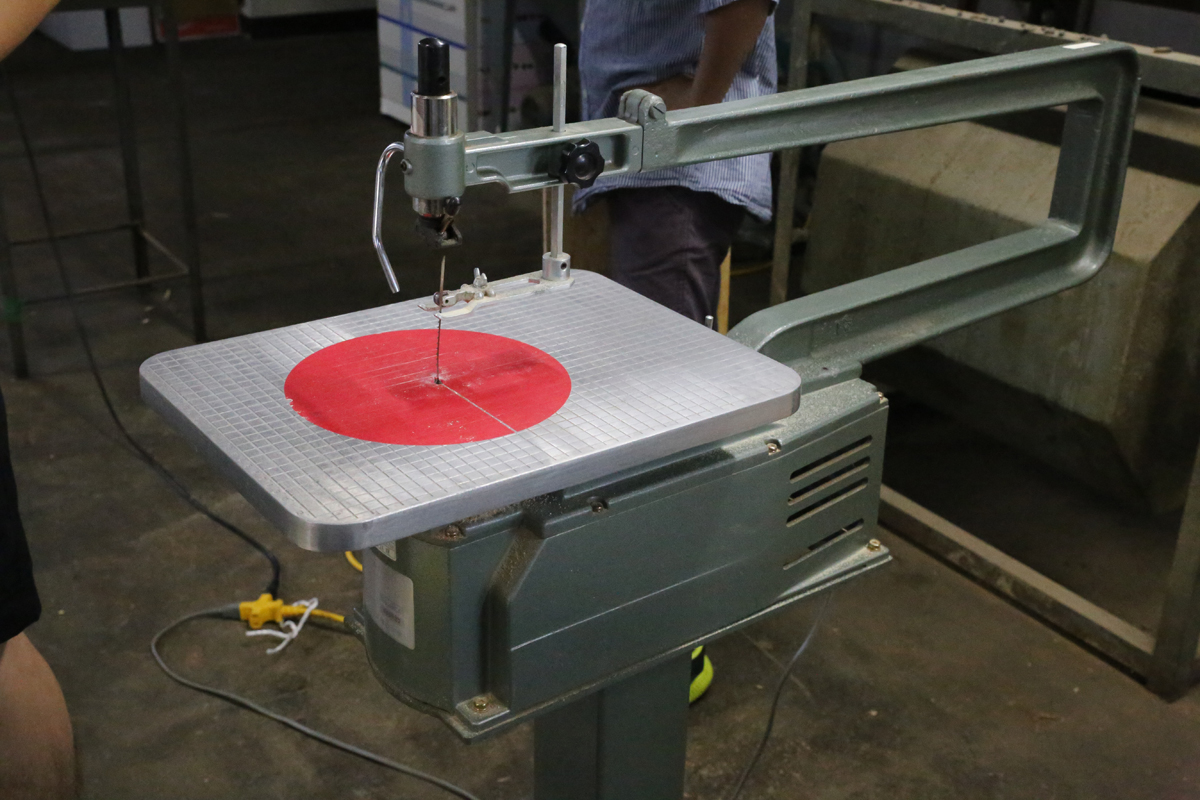

下書きが済んだ後は工房スペースへ。

ドーンと存在感のある電動糸鋸が待ち構えています。

電動糸鋸は初めて使うという二人。まずは永富さんが使い方のお手本を見せてくれました。

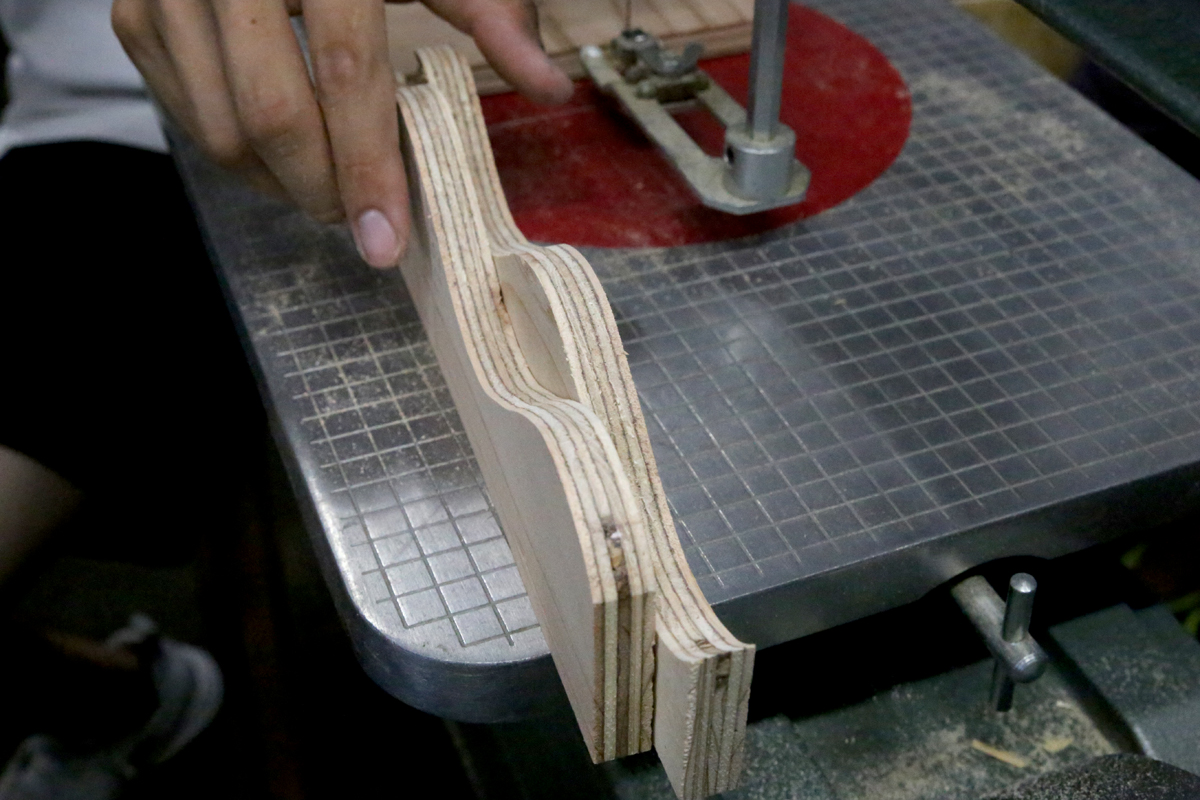

両手で木材を支え、切りたい方向に木を押し出すことで、線に沿って切れていきます。永富さんが手を動かすだけで、直線も曲線も、思いのままにするする〜っと木材がカットされていきます。

30センチほどの木材が1分もかからず、真っ二つになりました。

わぁ、滑らか!切り口も美しいですね。

「ちょっとした手の角度や力の入れ具合で、仕上がりは大きく変わるんですよ。直線や曲線を思った通りの滑らかさで自由自在に切れるようになるには、僕も何年もかかりました」と永富さん。

トレーの木材を切る前に、まずは直線と曲線を切る練習をします。

恐る恐る木材を動かしていくたっくん。なかなかいい手つきです。

こんな角度のある曲線にもチャレンジ。

曲線は一気に切ろうとせず、細かく向きを調整して少しずつ切り進めるのがコツだそうです。

練習を重ね、自信もついたところでいよいよ本番!トレーの形に切っていきます。練習用に比べて大きなトレーの木材に、あかりちゃんはちょっと苦戦しているよう。

真剣な様子で作業するたっくん。汗が光ります。

じっくりじっくり木を切っていくこと約20分。

ようやく切り取れました!

次は紙ヤスリで切り口を滑らかにしていきます。

「ここはまだザラザラする」と手触りを確認しては、納得いくまでひたすらヤスリがけをする二人。少しずつ職人らしいこだわりが出てきている様子です。

ヤスリがけが終わったら、土台となる木材にボンドで貼り付けてしばらく乾燥します。

職人に必要なこととは?

乾くまでの間、職人として大事なことを永富さんに伺ってみました。

「私も小さい頃からものづくりが好きでしたが、職人になって一番変わった点は、“自分のつくったものが世に出て誰かに使ってもらえる”ということ。

使う誰かのことを考えるようになってから、これまで気にならなかったところにもこだわるようになりました。根気強くものづくりに向き合う、それが僕の考える職人の姿だと思いますね」

「昔は今よりもっと職人の数が多く、身近な存在だったと思うんです。ですが、今ではなかなか職人に接する機会がなく、どんな仕事かわかりにくい。

だからこそ、子どもの頃からものづくりにふれる機会を増やすことで、職人がどんなことをやっているのかを知っていただき、“ものづくりってかっこいい!”と思ってもらえるとすごく嬉しいですね」

ようやく出来上がり!

さて、ボンドも乾いたようです。

最後は全体が滑らかになるよう、もう一度丁寧にヤスリをかけ‥‥

じゃじゃーん!完成です!

途中、電動糸鋸で切り口がずれてしまい、少ししょんぼりしていたあかりちゃんでしたが、

「大丈夫、手づくりって少しゆがんでいたりするほうが、味があっていいなあ、と思いますよ」と永富さんの言葉でぱぁっと笑顔に。

ものづくり魂に火がついたたっくんは、トレーが完成した後も電動糸鋸の自主練に励んでいました。

自分でつくったトレーを使ってみる!

今回、トレーをつくったPARKの一階には、「公園食堂」というカフェスペースがあります。自分たちでつくったトレーを早速使ってみたい!と、最後はトレーに載せるごはんも自分たちでつくりました。

公園食堂のシェフ、小玉和沙(こたま・かずさ)さんから、イーストで発酵させる、イギリスの伝統的なパンケーキのレシピを伝授していただきます。

市販のパンケーキミックスを使わず、2種類の粉を混ぜ、じっくり発酵させてつくるパンケーキ。時間はかかりましたが、こちらも手を抜くことなく丁寧につくりました。

自分たちがつくったトレーにできたてのパンケーキを乗せて、いただきます!

苦労してつくったトレーなので、愛着もひとしおです。

普段何気なく使っている道具のなかにも、いろんな職人の技が隠されているかも‥‥と思うと、ますますものづくりに興味が湧いた二人なのでした。

文・石原藍

写真・白石雄太、石原藍