今年も梅雨がやってきましたね。

じめっとした空気で憂鬱になり、お休みの日も家にこもってなんとなく過ごしてしまうことが多いこの時期。

このおうち時間をどうにか活用できないかとあれこれ調べてみたところ、梅雨はお掃除に最適なタイミングだということがわかりました。

なんでも、湿気の多い梅雨時はホコリが舞い散りにくいので、ソファーなど普段は動かさない大きめの家具を動かして床掃除をするのが良いそう。

また、窓の掃除にも向いています。雨の日は窓ガラスの汚れが湿気と高温で浮き上がり、網戸のホコリも飛び散らないので、効率よく汚れを落とすことができるんだそうです。

考えてみると、年末の大掃除からちょうど半年。

そろそろ普段は見えないところの汚れも気になる頃です。

家にいる時間を有効活用して、今年の梅雨はお掃除をすることにしました!

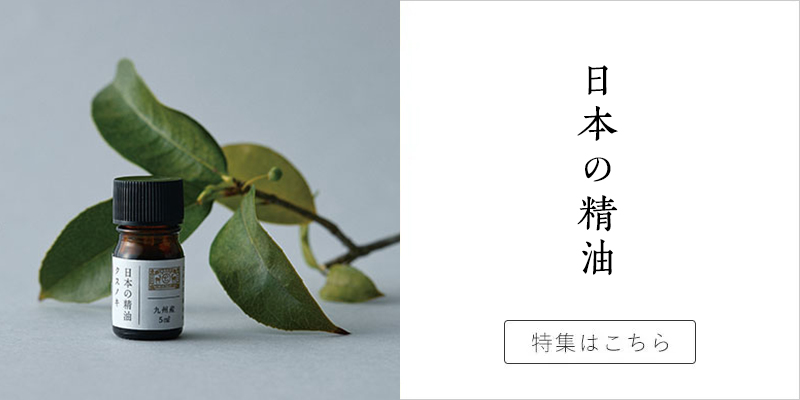

拭き掃除に大活躍の、ハッカの精油

私のお掃除の必需品は、「日本の精油 北海道 ハッカ」。

ハッカの葉に含まれる成分「メントール」には抗菌作用があると言われていて、拭き掃除にもってこいなんです。

精油を垂らしてしっかり混ぜた水で雑巾を濡らして、そのまま拭き掃除をします。

お掃除後、洗って干しておけばすぐに乾くので、においも気になりません。

また、水で薄めた状態でスプレー容器に入れておくと、気づいた時にさっと使えるのでおすすめです。

掃除の仕上げに、水回りや排水溝、トイレなどにスプレーするようにしています。

※精油はプラスチックを傷める可能性があるため、容器はガラス製がおすすめです。精油は劣化しやすいため、保存方法に注意し、薄めたら早めに使い切ってください。

さらに、ハッカには虫除けの効果もあるそうなので、網戸を拭く際にも使っています。

におい対策に欠かせない道具たち

お家をきれいにしていると、色々なことが気になり始めます。

梅雨の悩みといえば、湿気がこもった、嫌なにおい。

そんな時には天然成分でできた「青森ヒバの消臭ミスト」を使って消臭をしています。

青森ヒバには消臭効果があり、抗菌力が高いとされるヒノキチオールが含まれています。

そしてなんといっても自然に包まれるような香りが好きです。

消臭スプレーとして、ソファやカーテンにシュッと一吹きするほかにも、においのこもりやすいお風呂場に吹きかけて、木々のやさしい香りに癒されながら入浴するのが、お気に入りの使い方です。

香りをつけずに消臭したいときは、「きえ~る」シリーズがおすすめです。

天然成分100%で安心なのに、驚くほどにおいが消えるんです!

我が家ではキッチン周りや洗面所、お手洗い、車の中まで、とにかく色々なところで使っていて、なくてはならない存在になっています。

気になるにおいといえばもうひとつ、部屋干しした洗濯物のにおい。

特にジーンズなど厚手のものはいつまでも乾かずに、何日干してるんだ?という状態。

その間ずっとあの、もわ~んとしたにおいと一緒に生活するはめに…。

そんな時にも、「きえ~る」が大活躍。

「洗濯用」タイプを、洗濯の際に通常の洗剤や柔軟剤と一緒に使えば、生乾き臭を防いでくれます。

そして特に梅雨時の洗濯に欠かせないのが、「乾きやすいハンガー」です。

ハンガーに輪が付いていて立体的な構造に変化するので、衣類を掛けた際、内側に風が通りやすく、乾きが速いんです。

使わないときはスリムになるので、収納場所にも困りません。

厚手の洋服やパンツを干すときはこのハンガーを使い、扇風機やサーキュレーターで風を送るようにすると、乾くスピードが全然ちがいます!

部屋干しのストレスを軽くしてくれる愛用品です。

掃除・洗濯をして家が整い、においもすっきり爽やかになると、気持ちもさっぱりしました。

お気に入りの道具を取り入れたり、自分なりに工夫してみたり、無理せず楽しみながらお掃除を続けたいと思います。

<関連商品>

日本の精油 北海道産 ハッカ

「上品で淡い色の」花ふきん

青森ヒバの消臭ミスト

【WEB限定】きえ~るD 室内用 スプレー 300ml

きえ~るD 洗濯用 600ml

乾きやすいハンガー

バスタオルハンガー

<関連特集>