一面に広がる豊かな田園風景。その中にある一軒の建物から、軽快な音が聞こえてくる。

カシャンカシャンカシャンカシャンカシャッンカシャンカシャンカシャッン‥‥

正確にリズムを刻んでいるようで、時折、微妙にゆらぐ。そのゆらぎがどこか小気味よい。

そんな音を発しているのは、とある古い「織り機」。

正確には「豊田式鉄製小幅動力織機(Y型)」というこの織り機がつくられたのは、およそ100年前、大正時代にまで遡る。

100年前の機械が現役で動いている。その事実に驚かされるが、実はこの織り機、今から30年前には一度その役目を終えていた。

戦前にうまれた古い機械はどんな経緯で、何のために今また動き出したのか。

400年続く伝統の綿織物「会津木綿」を現在の暮らしに

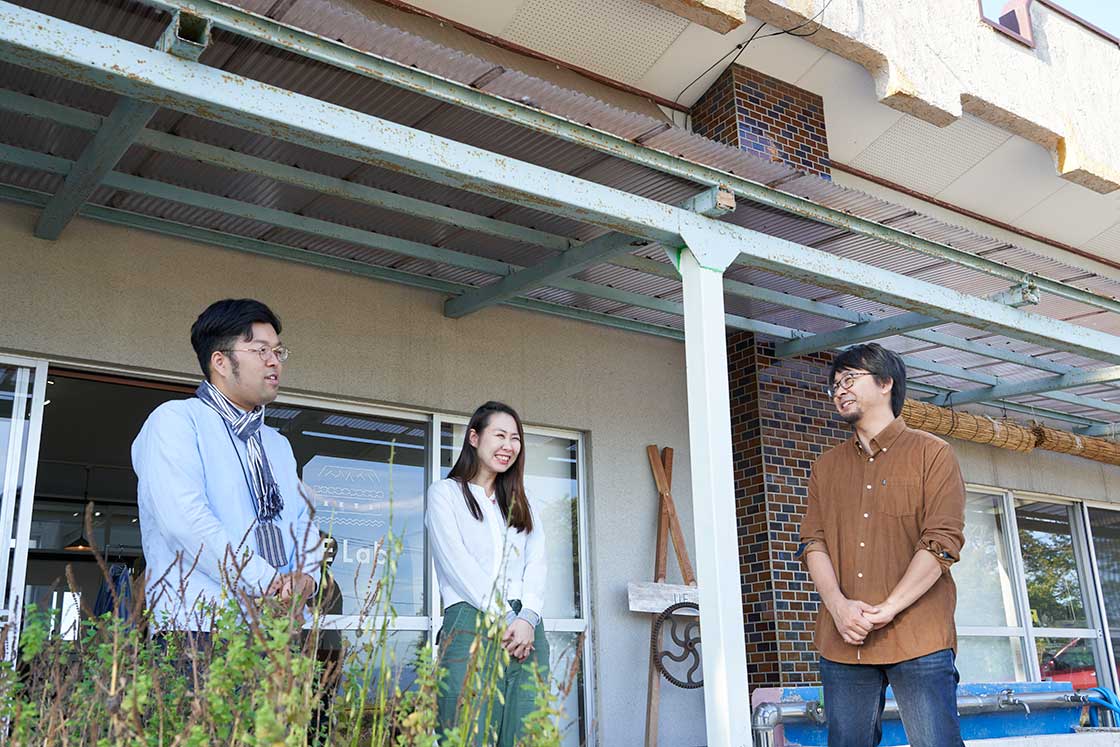

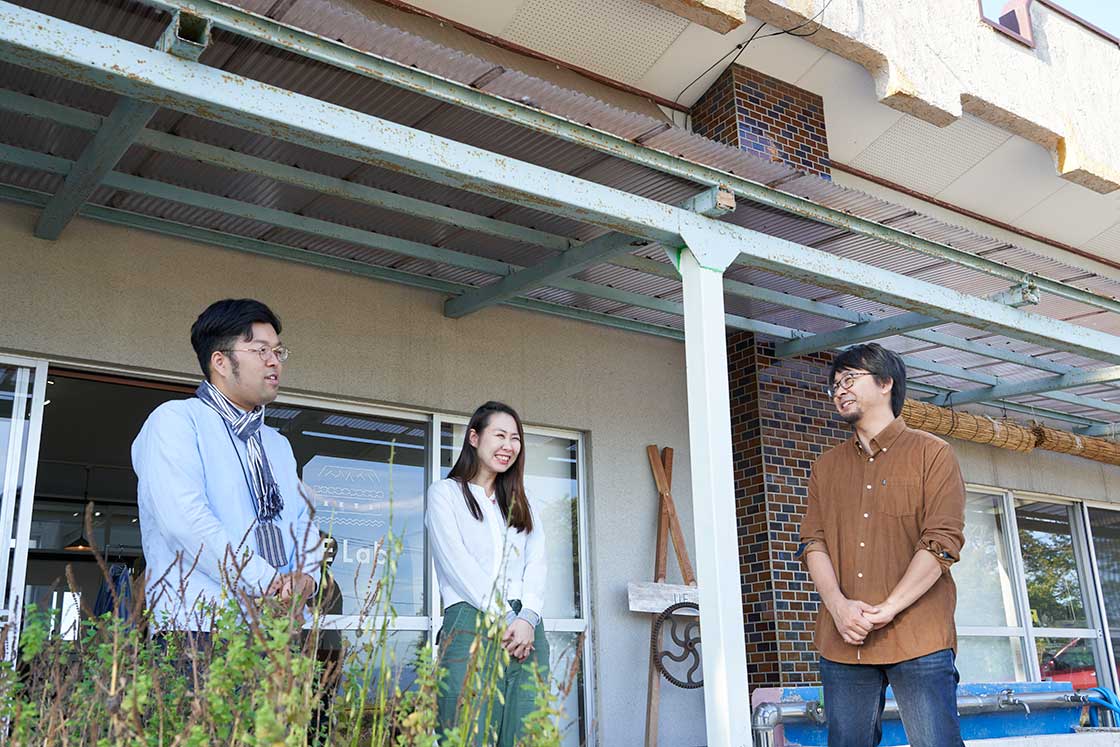

福島県会津坂下町青木地区。会津盆地の西側に位置するこの地域で、谷津拓郎さんと千葉崇さんは現在の暮らしに合った「会津木綿」の研究を行う「IIE Lab.(イーラボ)」を立ち上げた。

元々は幼稚園だった建物をリノベーションしたIIE Lab.の事務所。工房見学や買い物もできる

元々は幼稚園だった建物をリノベーションしたIIE Lab.の事務所。工房見学や買い物もできる

「会津木綿」は、1627年に当時の会津藩主が伊予松山から織師を招いて技術を伝えたのが始まりとされる綿織物。

先染めした糸を使うため色落ちに強く、わたの繊維自体が中空構造(内部に空気を含んでいる)のため丈夫で軽い。その太めの糸をふっくらと織り上げているので暖かく、一方で吸湿性が高く夏にも着られる。速乾性に優れており、洗ってもすぐに乾く。

織っている最中の会津木綿の生地

織っている最中の会津木綿の生地

こうした特徴から、冬は極寒で夏は酷暑という厳しい気候条件の会津地方において、一年中着られる「野良着」として地元の人たちに愛されてきた。

しかし近年、生活様式の変化からその需要は激減。多くの織元が廃業し、現在は絶滅の危機に瀕している。

会津坂下町出身の谷津さんは、地元で働きたいと考える中で「会津木綿」を意識するようになった。

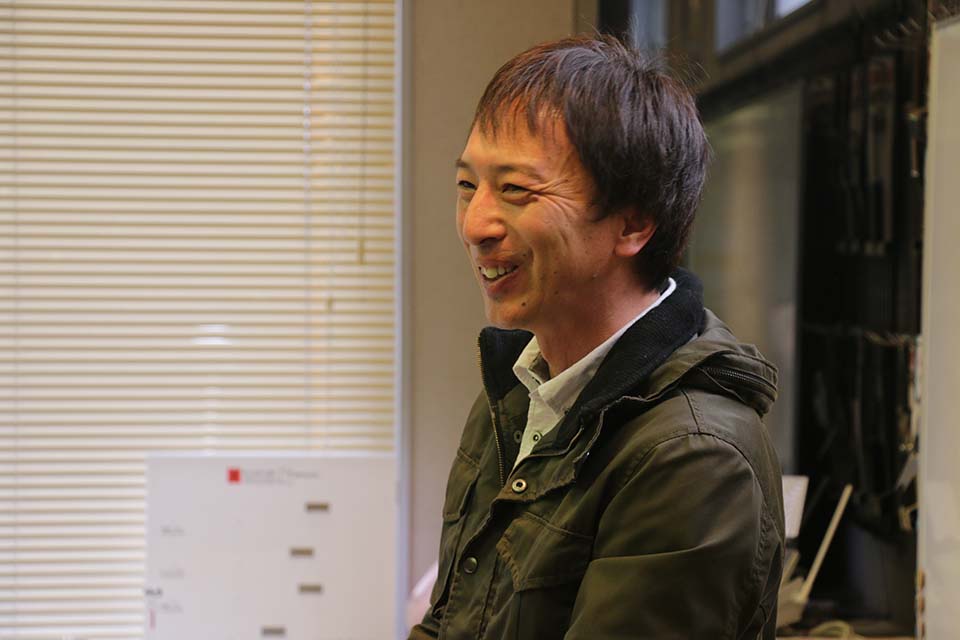

株式会社IIE 代表取締役の谷津拓郎さん

株式会社IIE 代表取締役の谷津拓郎さん

「存在は昔から知っていましたが、あらためて見てみると自分でも欲しいと思えるものがあって。今の感覚に通じる面白さがあるんじゃないかと気づきました」

古い工芸品としての枠を超えた魅力に気づき、次第に、地元やそれ以外の土地にも広めていきたいと考えるようになる。

一方の千葉さんは関東出身。すでに商品をつくろうと動き始めていた谷津さんと出会い、会津木綿に大きな可能性を感じる中で東京からの移住を決めた。

IIE 取締役の千葉崇さん

IIE 取締役の千葉崇さん

「まず、そこにしかないというのは最大の武器なんじゃないかと率直に感じました。歴史があって、会津でしかつくられていなくて、貴重なもの。

それでいて色やデザインのバリエーションが豊富で、機能性もあって、現代でも通用する良さがあるなと」

奥様の地元が会津だったことも移住の後押しとなった。そして、谷津さんとともに「IIE Lab.」での活動をスタートしていく。

100年前の「織り機」との出会い。「会津青木木綿」の復刻へ

当初は仕入れた生地で商品開発をおこなっていたが、仕入れ先の織元が廃業するかもしれない状況になり、自分たちで生地を織る道を模索することに。

そこで巡り合ったのが、冒頭で登場した100年前の「織り機」だ。

地域の人たちから「あそこの工場跡に古い織り機が眠っているらしい」と話を聞き、駆けつけてみるとそこに「豊田式鉄製小幅動力織機(Y型)」をはじめとした数台の織り機が残っていたという。

100年前に製造された「豊田式鉄製小幅動力織機(Y型)」

100年前に製造された「豊田式鉄製小幅動力織機(Y型)」

「初めはとにかくびっくりしました」と千葉さんは振り返る。

新しい織り機を購入する場合、数千万円単位の投資が必要になることもあり、二人にとっては嬉しい誤算。ただ、まったくの奇跡というわけでもない。

そもそも、「IIE Lab.」が拠点をかまえた会津坂下町青木地区は、かつて会津地方の織物産業を牽引した土地。同町内で織られた生地は特に「会津青木木綿」と呼ばれ、品質の良さで知られていた。

ストライプ模様が会津木綿の大きな特徴

ストライプ模様が会津木綿の大きな特徴

見つかった織り機は、30年前に廃業した町内で最後の織元が使っていたもの。「会津青木木綿」は幻の布となって久しいが、当時の様子を知る人や実際に織元で働いていた人が町内に住んでいたことも、今回の発見につながった。

かつての織元が使っていた縞模様のデザイン帳

かつての織元が使っていた縞模様のデザイン帳

工場跡で佇む織り機を目の当たりにしたとき、谷津さんは「会津青木木綿のルーツとして、この織り機だけは守らねば」と強く感じ、千葉さんは「どれだけ古くても、機械である以上は動かせるはず。修理して、生地を織るところまでやろう」と使命感にかられたという。

現代の暮らしにあった「会津木綿」を提案し、広めていこうと活動してきた二人。この織り機との出会いによって、自分たちが織元となり、この土地でつくられていた「会津青木木綿」を復刻するという新たな目標に向けて歩み始めた。

織り機の復活。人の記憶がつなぐ地域の文化

「必ず動く」と確信を持っていた千葉さんだったが、織り機の修復は一筋縄ではいかなかった。なにしろネットで検索してみたところでほとんど情報が出てこない。

「わからないことばかりで苦労しました。Webに情報がないので、国会図書館で紙の資料を読み込んだり。そんな中、なんと元々その織り機を使っていたという80代の方がいらっしゃって、オペレーション方法は主にその方から聞きました」

ここでも、地域に残る先達に大いに助けられた。織り方はもちろん、「会津木綿」の縞模様の意味、地域による違いなど、貴重な話をいくつも聞くことができたという。

多くの人を訪ね、話を聞き、試行錯誤した

多くの人を訪ね、話を聞き、試行錯誤した

地元だけでなく、桐生や米沢など他県の織元の所にも足を運んだ。織り機の修理を専門にしている新潟の方との出会いなどもあり、ひとつひとつ疑問を解消していく日々。

「この時代に、人からの伝聞に助けられて、それが仕事につながっていくって、面白いですよね」と谷津さんは話す。

発見から1年半をかけて、ついに1台目の修復が完了。要領を得た千葉さんは2台目以降も順調に修復していき、現在は5台の「豊田式鉄製小幅動力織機(Y型)」が稼働している。

日々稼働している織り機たち

日々稼働している織り機たち

部品は、使っていない織り機から拝借している

部品は、使っていない織り機から拝借している

「会津青木木綿の品質は、地元の人の誇りでもあったようです。僕たちが再び織り始めたことで、『うちにも残ってるよ!』と古い布を持ってきてくれたり、『こうして観れる場所ができて嬉しい』と喜んでくれたり。

本当に、ずっと愛されて使われてきた、生活に近い布だったんだなと実感しました」

織り機の修理の過程で、地元の人たちの中に眠っていた「会津木綿/会津青木木綿」に関する記憶も呼び覚まされ、「IIE Lab.」と地域の結びつきも強くなっていった。

デジタルでもアナログでもない、“絶妙”な織り機

「仕上がりの品質そのものは決して新しい機械に見劣りしません」

人知れず地域に眠っていた織り機の実力について、谷津さんは力強く話す。

織り機は一台一台に個性があり、仕上がりにも“ゆらぎ”があり、それも魅力のひとつ

織り機は一台一台に個性があり、仕上がりにも“ゆらぎ”があり、それも魅力のひとつ

たとえばスマートフォンのようなデジタル機器の場合、どうしても古いものほどスペックで劣ってしまう。しかしこの織り機の場合、生産性ではかなわなくとも、織り上がる生地の品質という点ではなんら遜色がないという。

「デジタルではなく、手織りほど完全にアナログでもない。工業的な部分も備えつつ、人の勘で調整する要素が大きいので、熟練すれば手仕事の良さも出せる。本当に絶妙な織り機です」と千葉さん。

手作業の部分が残っているからこそ、絶妙な風合いが出る

手作業の部分が残っているからこそ、絶妙な風合いが出る

1台の織り機で織れる生地は、最大でも1日に約12メートル(生地の幅は約37センチメートル)。ゆっくりていねいに織られるため糸に負荷がかからず、風合いの良い生地に仕上がる。

「1台200ワットという最低限の電力で動くのも良いなと思いますし、なにより自分で直せることが魅力ですね。

自分の父親が壊れたものをよく直す人で、それを見ていて感動した体験があって。ものを直せるって『すごい』なと。

5台それぞれ特徴も違って、壊れ方も違うことに気づいたり。修理の跡を見て昔の人がどんな風に使っていたのか考えたり。ものづくりをする上でも大きな経験になりました」

千葉さんの修理道具。筬(おさ)などの付属品をつくれる会社も数少なくなっている

千葉さんの修理道具。筬(おさ)などの付属品をつくれる会社も数少なくなっている

織元復刻ブランド「会津木綿 青㐂製織所」始動

そして2020年1月、修復した織り機で伝統の織物を復刻した新ブランド、「会津木綿 青㐂製織所(あいづもめん あおきせいしょくしょ)」の発売がスタートした。

「会津木綿 青㐂製織所(あいづもめん あおきせいしょくしょ)」

「会津木綿 青㐂製織所(あいづもめん あおきせいしょくしょ)」

織元復刻ブランドとして、元々織り機を所有していた織元の屋号を使用。ロゴマークには、会津地方の郷土玩具「起き上がり小法師」が持つ“七転び八起き”の志が込められている。

会津木綿 青㐂製織所 ロゴマーク

会津木綿 青㐂製織所 ロゴマーク

「古いものの良さを今の暮らしに、というコンセプトもあって、最初はこのライナップになりました」(谷津さん)という初回アイテムは「トートバック」と「ポーチ」。

「会津青木木綿」の特徴であった「丈夫さ」や「会津らしい色彩感覚」を活かしながら、今のくらしに溶け込むデザインを加えて織り上げた。

「会津木綿 青㐂製織所」トートバッグ(大)

「会津木綿 青㐂製織所」トートバッグ(大)

トートバッグ(小)

トートバッグ(小)

「糸の番手は太いものを使い、本数を多く設定したタテ糸にヨコ糸をしっかり打ち込む密な織り方で仕上げています。

カラーバリエーションは、手織り時代から愛されていた色を資料から読み解きながら、会津らしい自然由来の色を意識しました」(千葉さん)。

ポーチ(大)

ポーチ(大)

ポーチ(小)

ポーチ(小)

化学染料で先染めされた糸は耐久性に優れ、手洗いも可能。“軽さ”を実現するためポーチのファスナーの重量にもこだわった。

制約から生まれた形状。ずるができないシンプルな美しさ

修復した古い織り機は優れた風合いで生地を織り上げることができる一方、織れる生地幅に制限がある。少しもどかしくもあったが、その制限もうまくデザインに取り入れた。

今回、プロダクトの仕上げを担当したIIE Lab.スタッフの松本恵さんは、その工夫についてこう話す。

「生地をできる限り利用するために、切り込みは必要最低限にして、畳むように折っていくことで完成する仕様になっています。

小さいポーチに関しては、ポケットも含めて本当に一枚の布からつくれます。経験豊富な社内の縫製担当者も、この仕様には驚いていました。

着物などをこうしてつくっていた昔の人の知恵を、小物に生かしたというのは珍しいのかなと思います」

松本恵さん

松本恵さん

元々、綿栽培の北端とされる会津では資源が貴重な中、生地を無駄にしない思想が根付いていた。「会津木綿 青㐂製織所」のアイテムでも、このことは大切に考えている。

「普通はカーブの部分で布を切っていくので使わない残布が多く出てしまうんですが、今回はできるだけそうせずに、生地をほとんど捨てていません。作る側としてもとても気持ちが良いです」

目的やデザインが先にあるのではなく、生地の幅という制約からスタートするアイテム。先人たちも、この制約の中で工夫を凝らしてデザインをし、機能性も持たせていた。

だからこそ逆に新鮮さを感じるし、何に使おうかと考える楽しさもある。

「何を入れるためというのが決まっていない、好きなものを入れていただけるアイテムになったと思います。

小さいポーチには、ポケット感覚でアクセサリーやハンコを入れても良いですし、大きいポーチには本当になんでも。入れたものに合わせて折りたたんで持ち運ぶこともできます」

シンプルな形状にストライプが印象的なデザインは、細部のほころびが目につきやすく、手を抜くと魅力が一気に落ちてしまうシビアな商品とも言える。

その他、見えない部分、商品に残らない部分にまで「会津木綿」の思想が反映されている今回のアイテムたち。

「昔の人は『会津木綿』を着るものに使用して、その後、最終的にはオシメにするくらい、大事に長く使っていたそうです。そんな精神も入ったプロダクトになりました」と千葉さん。

谷津さんは、「『会津木綿 青㐂製織所』を通じて会津木綿の良さ・背景などをいちから発見してもらいたい」と話す。

そして、「高価な工芸品ではなく、暮らしの中の綿商品として。こだわったものづくりと手に取りやすい価格を両立し、木綿織物自体が見直されて欲しい」とも。

厳しい自然環境に適応するために高い品質を保ち、400年続いてきた「会津木綿」。30年前に一度途絶えた織り機の音もまた響き始めた。

「過去の布を見てすごいなと感じるように、今自分が織っている布も、何十年後の人たちにすごいと感じてもらえるかもしれない。自分で織った布は、きっと自分より長生きしますからね」

IIE Lab.のみなさん

IIE Lab.のみなさん

そう言って千葉さんは今日も織り機を動かしている。

会津の暮らしの中で使われ、愛されてきた伝統の織物が、これからは日本全国に広がっていく。

<取材協力>

IIE Lab.:http://iie-aizu.jp/

<参考リンク>

会津木綿 青㐂製織所ブランドサイト:https://www.aokiseishokusyo.com/

商品紹介ページ(中川政七商店):https://www.nakagawa-masashichi.jp/shop/e/ev0165/

文:白石雄太

写真:直江泰治

<掲載商品>

青キ製織所 トートバッグ小

青キ製織所 トートバッグ大

青キ製織所 ポーチ小

青キ製織所 ポーチ大

.jpg)

.jpg)