みなさん、自宅ではどんなお箸を使っていますか?

食卓の道具として私たちの暮らしに欠かせない「箸」。

毎日使うもので、自分の口に触れるものでもあり、本来は使いやすさや安全性がなによりシビアに要求される道具ですが、「どんなお箸?」と聞かれても、少し返答に詰まってしまうかもしれません。

わたし自身も、あまりに身近な存在であるために「お箸とは大体こんなもの」というぼんやりした常識が出来上がってしまい、あらためて深く考えることがありませんでした。

どんな素材で、誰がどんな風につくっているのか。

今回はそんなお箸の中でも、“竹”のお箸にこだわるメーカーさんに伺って、話を聞きました。

かつては定番だった竹の箸

熊本県玉名郡南関町。福岡との県境近くに工場をかまえる株式会社ヤマチクは、1963年の創業以来、「竹」をいかした製品づくりを続けてきたメーカー。

「竹の、箸だけ。」というメッセージを掲げ、純国産の竹材を用いた箸の専門メーカーとして日々ものづくりをおこなっています。

「もう一度、竹のお箸を定番にしたい」

そう話すのは、ヤマチクの三代目で専務取締役の山﨑 彰悟さん。

ヤマチク 専務取締役の山﨑 彰悟さん

ヤマチク 専務取締役の山﨑 彰悟さんいま、お箸と聞いて多くの人が連想するのは、おそらく“木”のお箸。

ただ、日本の食文化に箸が登場したとされる7〜8世紀頃には、主に竹が材料として使われていたとされています。「箸」という漢字に竹かんむりがついているのも、その名残なんだとか。

なぜ竹のお箸は少なくなってしまったのでしょうか。

「竹はあちこちに生えていて身近な素材ではあるのですが、加工が難しく、ある時から『輸入材の方が楽だね』という流れになってしまいました」

竹は真ん中が空洞で、厚みや曲がり方も一本一本大きく異なります。繊維の密集具合で強度も異なり、そのあたりを見極めて同じ形状・品質のお箸をつくるには高い技術とノウハウが必要になるとのこと。

使える部分の厚みや強度がそれぞれ異なり、加工が難しい

使える部分の厚みや強度がそれぞれ異なり、加工が難しい結果、竹の加工をしていた会社も木材加工にシフトしたり、あらかじめ加工された輸入材を仕入れてそこに塗装などの仕上げをするようになったりと、竹のお箸、特に国産の竹を用いたお箸は少なくなってしまったのだそうです。

軽くて強い。竹は道具として優れている

「竹が素材として劣っているわけではなくて、加工さえできれば道具としてはとても優れたものがつくれます。僕たちは、竹のお箸がいいものだからこそ残したいと考えているんです」

と山﨑さんが言うように、しなりがあって強度が高く、木材よりも細く加工できて軽いという竹の特徴はお箸にうってつけ。ヤマチクでは竹のお箸が必ず生活の役に立つ、という思いで生産を続け、その中で加工技術も磨いてきました。

竹箸しかつくれない。だからこそ生き残れる

シンプルなつくりに見えて、実際は非常に多くの工程を経てつくられる竹のお箸。

実際に工場を見学させてもらうと、見たことのない機械を前に黙々と作業する従業員の方々の姿がありました。

山で伐採された竹は、竹材屋さんによって四角い棒状の部材に加工されてヤマチクの工場に入ってきます。

そこから、異なる粗さのやすりにかけてだんだんと形を整え、滑らかにし、塗装・検品・包装を経て製品に仕上げます。

「実は機械で削る方が難しいんです。お箸が口に入った時の口当たりの良さまで考えて仕上げていきますが、手で磨いた方が細かい調整がしやすい。

ただ、生産量との兼ね合いで機械は入れざるを得ないので、そこで技量による差が極力出ないように、難しい工程には治具をつけるなど工夫しています」

治具によって一定の品質を担保する

治具によって一定の品質を担保するお箸を加工する機械は、そのどれもがオーダーメイドのオリジナル。職人の手の感覚を再現するために、山﨑さんの祖父でヤマチクの初代が考案したのが、熟練の職人が削る角度を再現した治具を取り付ける方法。

もちろん、竹の繊維の状態を見極めながら丁寧に素早く削るにはそれでも高い技術が必要ですが、ある程度習熟すれば仕上がりに差がでないように配慮されています。

「僕らは竹のお箸づくりしかできないんですが、その代わりそこに特化したからこそ生き残れたんじゃないかと思っています」

ヤマチクでは、決まった商品だけでなく、積極的に新規OEMの受注も受け、新しい形状・デザインに挑戦しています。そのたびに、最適な工程を考え、新しい機械の導入も検討し、進めていく。

こうして積み上がってきたノウハウと、そのエッセンスがつまったオリジナルの機械の数々。ここに竹箸専業としてのヤマチクの強みがあります。

初めての自社ブランド立ち上げ。50年後を見越して

プロジェクトメンバーを社員から有志でつのり、一年がかりで自社ブランドの立ち上げにも挑戦しました。

「『okaeri(おかえり)』というブランドをつくりました。

これまでのように問屋さんに販売をお願いする部分も残しつつ、自分たちでも売り方を考える必要があるなと。

どうやって、どんな販路で売っていけばいいのか。自分たちで学び、メーカーとしてのあり方を少し変えられればと思っています」

竹のお箸と分かるように、持ち手側の先端を赤くしたシンプルなデザイン

竹のお箸と分かるように、持ち手側の先端を赤くしたシンプルなデザイン目的のひとつは、社員のやりがいの部分。

有名ブランドのOEMを手がけたとしても、これまではヤマチクの名前が表に出るわけではありませんでした。

そんな中、自分たちで考え、自分たちで販売する自社ブランドの存在は、新たなノウハウの吸収はもちろん、社員のモチベーションアップにもつながることを期待しています。

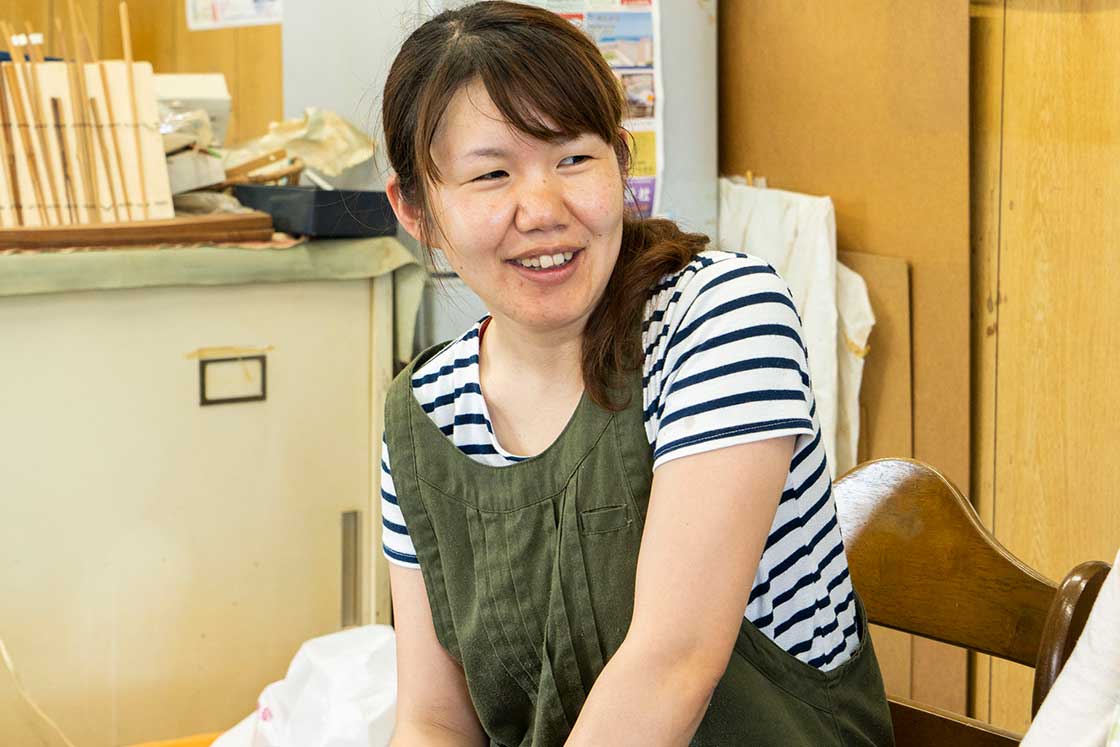

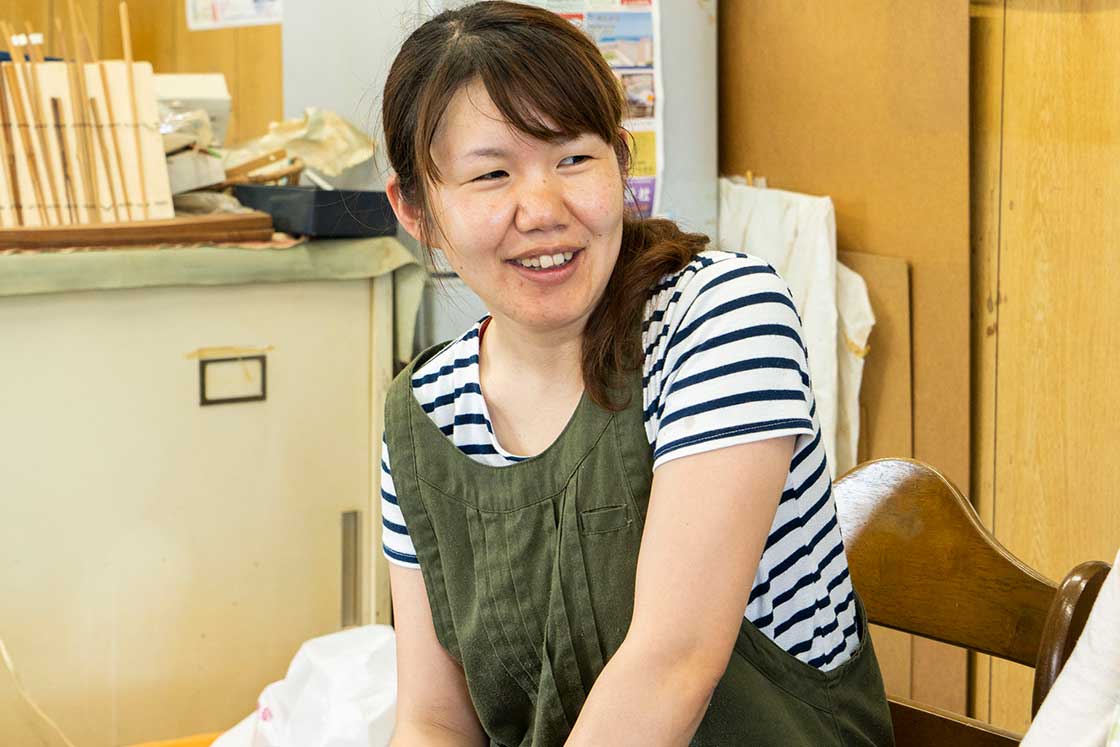

ブランド立ち上げプロジェクトに志願した女性社員。仕事の幅の広がりを感じたのだそう

ブランド立ち上げプロジェクトに志願した女性社員。仕事の幅の広がりを感じたのだそうそして、もうひとつは50年後の竹箸づくりのため。

「今、山で竹を伐採してくれる人たちや、部材にして僕たちに届けてくれる加工屋さん。そういった人たちが非常に苦しんでいます。

その中で完成品を仕上げて販売する、僕たちの責任は重いと考えていて、どうにか、みんなが孫の代まで仕事を続けられるようにしていかないと駄目だと考えているところです」

輸入材に頼るメーカーが増えることで、国内の竹を伐採・加工していた人たちの仕事が減り、一人、また一人と辞めていっている状況にあるといいます。

竹の伐採はかなりの重労働

竹の伐採はかなりの重労働竹は成長が早くエコな素材とも言われますが、計画的に伐採していかないと、あっという間に伸び放題になり山が荒れてしまう側面も。そうなると山に入ること自体が難しくなり、さらに荒れていくという悪循環に陥るのだとか。

「ありがたいことに生産がなかなか追いついていない状況もありつつ、少しずつですが材料屋さんに利益を回せるように値段も交渉してやっていければ。

荒れている竹林も管理できるようにして、サステナブルな竹の特徴をいかして正しい循環を取り戻したいですね」

我が家ではさっそく竹のお箸が活躍中。その軽さと、きちんとつまめる使いやすさに驚いているところです。

「日常の何気なく使っているものにも決して手を抜かない。それがものづくりの良さだと思うんです。

竹のお箸をつくるところが減ってきた今、Made In Japanの竹箸の品質はヤマチクが背負っている。そんな責任感を持ってこれからも取り組んでいきます」

新ブランドも立ち上がり、竹のお箸を食卓の定番にするというヤマチクの挑戦は続きます。

<取材協力>

株式会社ヤマチク

https://www.hashi.co.jp/

新ブランド「okaeri」に込めた思い

文:白石雄太

写真:中村ナリコ、株式会社ヤマチク提供

*こちらは、2019年9月5日の記事を再編集して公開いたしました。