冬の麻もの、糸からつくりました

麻と言えば夏、という印象が浸透していますが、実は、冬にも嬉しい効果があるのをご存知でしょうか。麻の商いから始まり300年、長く向き合ってきた中川政七商店だからこそ分かる魅力を引き出した、冬の麻ものを企画しました。

デザイナーの二井谷さんに話を聞いてみると、

「一口に麻と言っても実は20種類以上もあるんです。今回使用したのはリネンなのですが、繊維の中に空気が含まれていて、寒い季節には、天然のサーモスタットの役目を果たすような機能をもっています。」

オールシーズンに適した麻の特性を感じてもらいたい、という想いから、冬の麻ものづくりがスタート。

麻を活かした糸作りをご一緒してもらうなら!と相談に向かった先は・・・

独自の糸作りで世界に知られる佐藤繊維さんと開発

戦前からニット産業が盛んな山形県寒河江市で1932年創業の佐藤繊維さん。

天然繊維それぞれの機能を組み合わせて、これまでにない新しい糸作りをされています。

安い海外製品に押され軒並み廃業になってゆく国内企業の中で、こだわりの独自の糸作りで唯一無二の立ち位置を確立し、世界中の名だたるブランドが佐藤繊維さんの糸に惚れ込んでいます。

麻をいれた冬らしいニットをつくるのであれば、空気をふくむ紡績を施したふっくらとやわらかなウールをベースに、麻のわたを混ぜるのがいいのではないか、と編み地のサンプルをいくつか見せてくれました。

触ってみると、麻特有のシャリシャリとした涼しげな手触りではなく、冬のニットらしく温かみのある手触りです。

「麻が夏のものだと思われているのは、手触りがシャリっとしていて接触冷感の効果があるからだと思います。今回は、そんな麻の印象を一転させて、見た目も機能も手触りも冬にふさわしいものを作りたかったので、麻のわたを混ぜるという佐藤繊維さん独自の技術があってこそ実現できた物になりました。」

強度を出す為につよく撚った糸の状態で織ったり編んだりすると、どうしても清涼感のある手触りが前面に出てしまう麻。特殊な糸作りの技術で、麻に撚りをかけずにわたの状態で糸にすることで、やわらかく温かみのあるニットが完成しました。

佐藤繊維さん独自の糸作りにかかせないのが、古い機械に改良を加えたオリジナルの機械。大手紡績工場が標準的な糸を効率よく生産するために交換した、本来廃棄されるような機械です。古い機械は、効率はよくないけれど、機械自体がゆっくり動き繊細な原料でも引くことができる為、丁寧に糸を作るのに理想的な構造になっているそうです。

古いとはいえ、世の中に流通している機械ですが、麻をわたの状態でまぜた糸作りは効率が悪く大量生産に適していない為、佐藤繊維さん独自の技術になっているのだそうです。この温かみのある糸は、効率第一ではなく、素材を活かすために試行錯誤を重ねた作りたいものをなんとしても作るための“物づくりの現場”から生み出されたからこその風合いです。

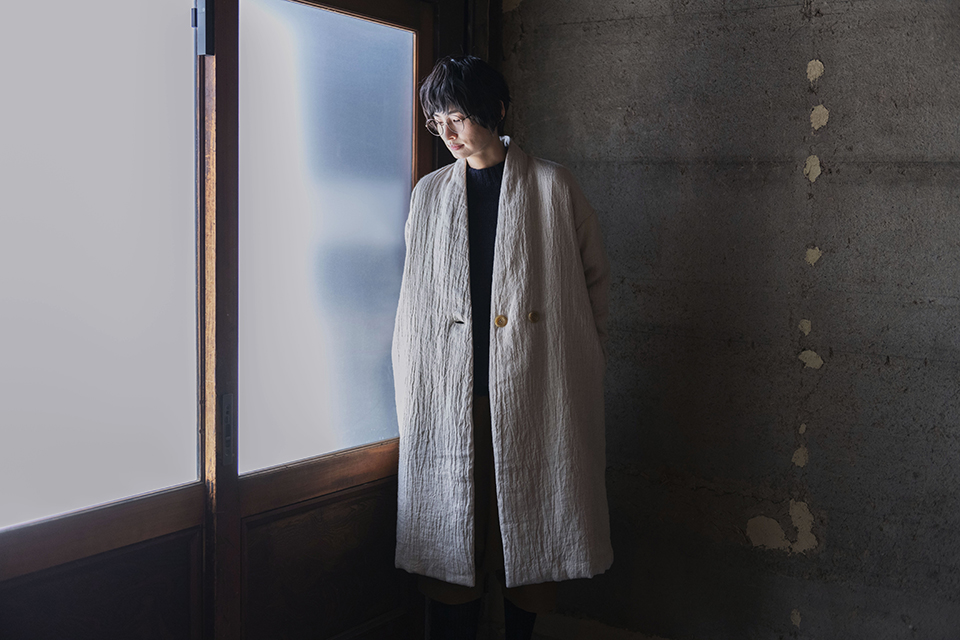

見た目も機能も手触りも、冬にふさわしい麻のもの

糸作りからこだわって完成したニット。

「ニットの風合いが面白いものにできたので、それを活かしたくて、形はあえてシンプルで定番なものにしました。」

という言葉のとおり、どんな服にもあわせやすいベーシックな形に仕上がりました。

一見シンプルに見えて、こだわりの糸ならではの豊かな表情。ざっくりと編み、絶妙な縮絨(しゅくじゅう)加工* を施していることで、ウールのふくらみがより一層引き立ちます。

佐藤繊維さんがアレンジした古い機械でつくられたからこそ、画一化された工業的なものではなく、1つ1つ風合いが違う温かみのあるニットに仕上がりました。

※縮絨加工:毛織物の仕上げ工程の一つ。ニットの風合いを決める重要な仕上げ法。適度な縮みが入り、ふっくらと仕上がる為、セーター・カーディガンなど定番のニットに最適な風合いになります。

素材の特性を活かしたいという佐藤繊維さんと中川政七商店の想いが形になって出来上がったニット。社内で感想を聞いてみると、ボリュームがあるのに軽くて楽、という感想が口々にあがりました。冬は重ね着で肩が凝りがちなので、暖かくて軽いのは嬉しいポイントです。

素材によって糸の染まり具合が違って立体的、という声も。麻の特性を活かすために、ウールなど複数の素材を撚り合わせてつくった糸ならではの表情です。

今年はニットベストが新登場

季節の変わり目に、重ね着の主役として活躍します。シンプルながら素材感が印象的な大人の着こなしをお楽しみください。

.jpg)