東京五輪がいよいよ来年にせまってきた。各国を代表するトップアスリートたちは、今大会でどのような活躍を見せてくれるのか、非常に楽しみだ。

身体を極限まで鍛え抜いたアスリートたちが競い合う一方で、各競技に使われているスポーツ用品の世界にも“匠の技”というべき技術が活きていることをご存知だろうか。

ハンマー投げという競技

陸上競技用器具の世界で、国内トップシェアを誇る株式会社ニシ・スポーツ。

様々な用器具を手がける中で、特に投てき競技用のハンマーや砲丸において、世界でも高い評価を得ている企業だ。

今回は、特にハンマー投げで使用されるハンマーについて。シンプルに見える形状の裏側にある開発の工夫や用具の重要性を聞いた。

ハンマー投げはアイルランド発祥のスポーツで、投てきしたハンマーの到達距離を競い合う。もともとは金槌(ハンマー)に紐をつけて振り回して投げていたことから、いまでもハンマー投げと呼ばれている。

現在の国際大会決勝では3回の試技で上位8名が決定する。さらに3回の試技を行い、合計6投の記録で勝敗を決める。

ハンマー投げというと、ぐるぐると回転する選手の姿を思い浮かべる方も多いことだろう。投てきの際に回転する回数は選手の自由で、3回転か4回転で投げる選手が多い。

ちなみに日本の陸上界を牽引してきた室伏広治さんは4回転で投げる選手だった。室伏さんが28歳で迎えた、2003年6月のプラハ国際陸上で投げた記録は84m86。これは現在も陸上男子ハンマー投げの日本記録となっている。

選手は、自分のハンマーが使えない。競技会で発生する“ハンマー待ち”

ところで、投てきで使われるハンマーは誰が用意しているのだろう。実は選手たちは、個人で所有するハンマーを本番の競技会で使うことができない。

「国際陸上競技連盟(IAAF)の認証を取得したメーカーのハンマーが数種類並べられ、選手は試技ごとにそこから選んで投げる形式をとっています」

ニシ・スポーツでハンマーや砲丸をはじめ様々な用具の開発を担当する第一開発部 木村裕次氏はそう話す。

その日の展開によっては、記録が伸びた選手が使ったハンマーをみんなが使い始め、そのハンマーが戻ってくるまで投てきしない、という“ハンマー待ち”の現象が起きることもあるそうだ。

同じ承認を取得したハンマーの中でもこのように人気に偏りが生じる現場で、トップアスリートたちの支持を得ているのが、日本のニシ・スポーツのハンマーだという。

ニシ・スポーツは、昭和26年創業の陸上競技用品メーカー。投てき競技における用具(ハンマー、砲丸など)について、1999年に国内で初めてIAAF承認器具に認定された。

この業界では「有名選手に選ばれ」「良い記録が出る」と国際的な知名度がグンと上がる。

砲丸投げにおいても、複数のメーカーの砲丸から選ぶ形式が取られており、アトランタ五輪(1996年)においてアメリカのランディー・バーンズ選手がニシ・スポーツの砲丸を投げて金メダルを獲得したため、世界中に「ニシ・スポーツ」の名が広まった背景がある。

ハンマー製造の難しさ

同社はこれまで、試行錯誤しながらスポーツ用品の開発・製造を続け、グローバルで評価を獲得してきた。

陸上競技の用具づくりにおいて、ルール(競技規則)への対応がまず難しいと、木村氏は言う。

「IAAFが定めるルールが頻繁に変わるので、そこにアジャストしながら開発しています」

投てき競技のルールが頻繁に変わる、ということ自体、あまり一般的には知られていないかもしれない。

近年で特に苦労したのが、ハンマーの持ち手(ハンドル)の強度に関する改正だったという。2000年頃から始まった改正ではまず、12キロニュートンという基準が設けられた。

「12キロニュートンというと、ざっくりですが1200kg以上の力に耐えられる設計にしなければなりません。

ハンマーを投げるときにかかる力は、諸説ありますが、トップ選手の場合で約350kgと言われています。

つまりIAAFでは、かなりの余裕を持たせて用具を製造させているわけです」

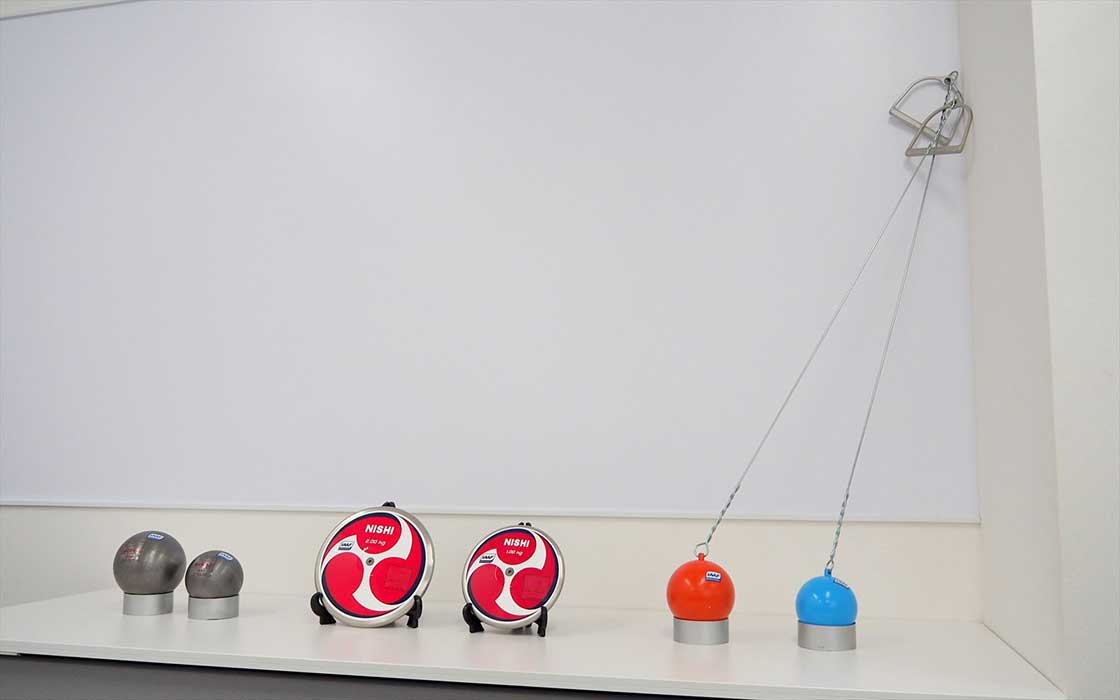

ハンマーは、ハンマーヘッド、ワイヤー、ハンドルから構成され、その総重量が決められている。男子なら7.26キログラム、女子なら4キログラム。ハンマーの全長は男子で1.215メートル、女子で1.195メートル。

回転して投てきをするハンマー投競技では、ハンマーヘッドが重い方が有利だということは分かっており、いかにそれ以外の部分を軽くできるかというのが開発のひとつのテーマになってくる。

ハンドルの強度を追求すると、通常はどうしても重たくなってしまう。いかに、重さを変えずに、12キロニュートンという指定に応えるか、必死でアイデアを出し合い、テストを重ねて開発した。

ところが、それが数年後には、10キロニュートンで良いとなり、現在は8キロニュートンで一旦決着している。こうしてルールにある種振り回されながらも、その時の最善を目指して開発を続けるところに難しさがある。

では、ハンマーヘッドの部分ではどのように特色を出しているのだろうか。

ニシ・スポーツでは、ハンマーヘッドに3種類の金属(鉛、タングステン、ダクタイル鋳鉄)を採用した。ここに競合製品との差別化要素が生まれる。

「タングステンは非常に硬くて重いレアメタル。ハンマーヘッド自体を最小化できるメリットがあります」

ハンマーヘッドが小さくなれば、その分だけワイヤーを長くできる。ワイヤーが長ければ遠心力が大きくなり、より遠くに投げられるという理屈だ。このほかワイヤーはピアノ線で、ハンドルはアルミ合金で製造している。

ハンマーはどうやって造られている?若い社員が支えるハンマー製造

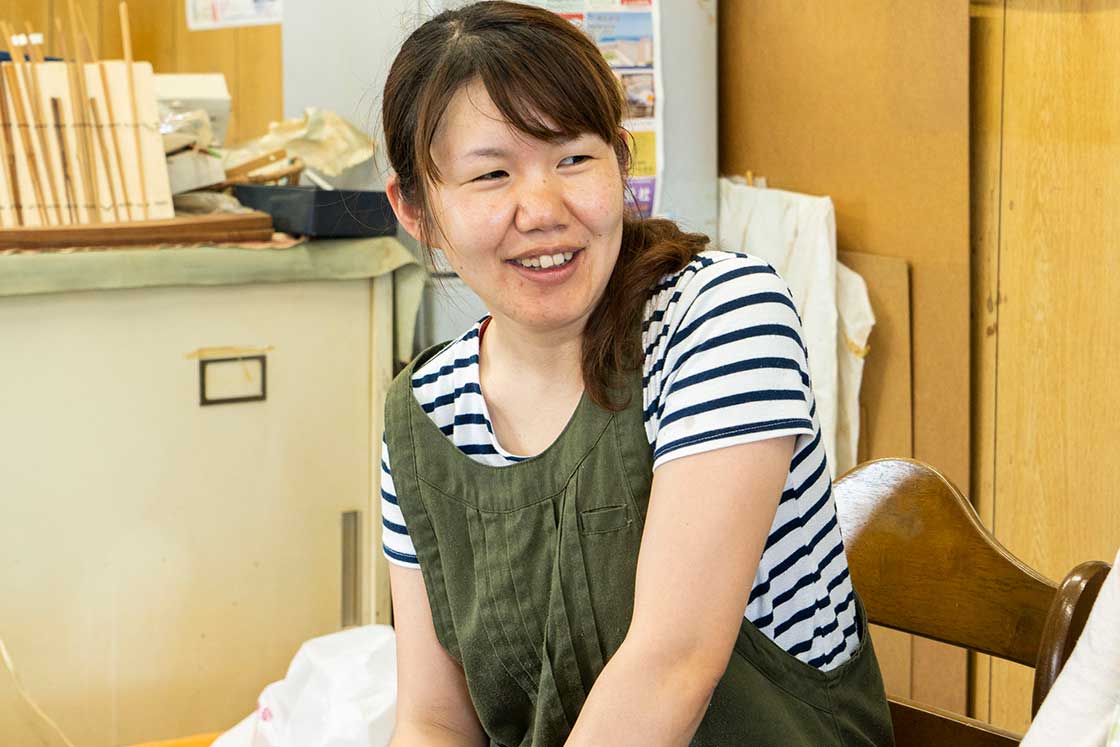

同社のハンマーは現在、船橋の工場で2人の若い社員によって製造されている。両名とも30代半ばで大のスポーツ好き。ともに18歳の頃から、先輩たちにハンマーづくりのノウハウを叩き込まれてきたという。

「製品の品質を上げるため、何ができるかということを自分たちで考えることができる社員です」(木村氏)

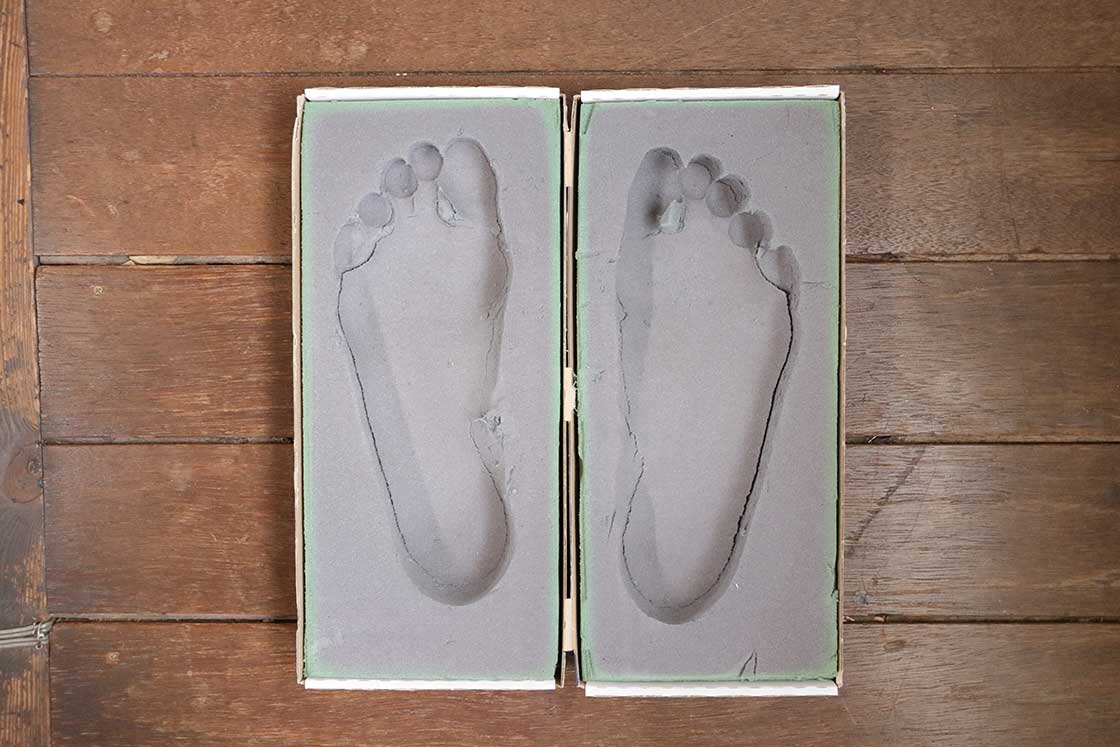

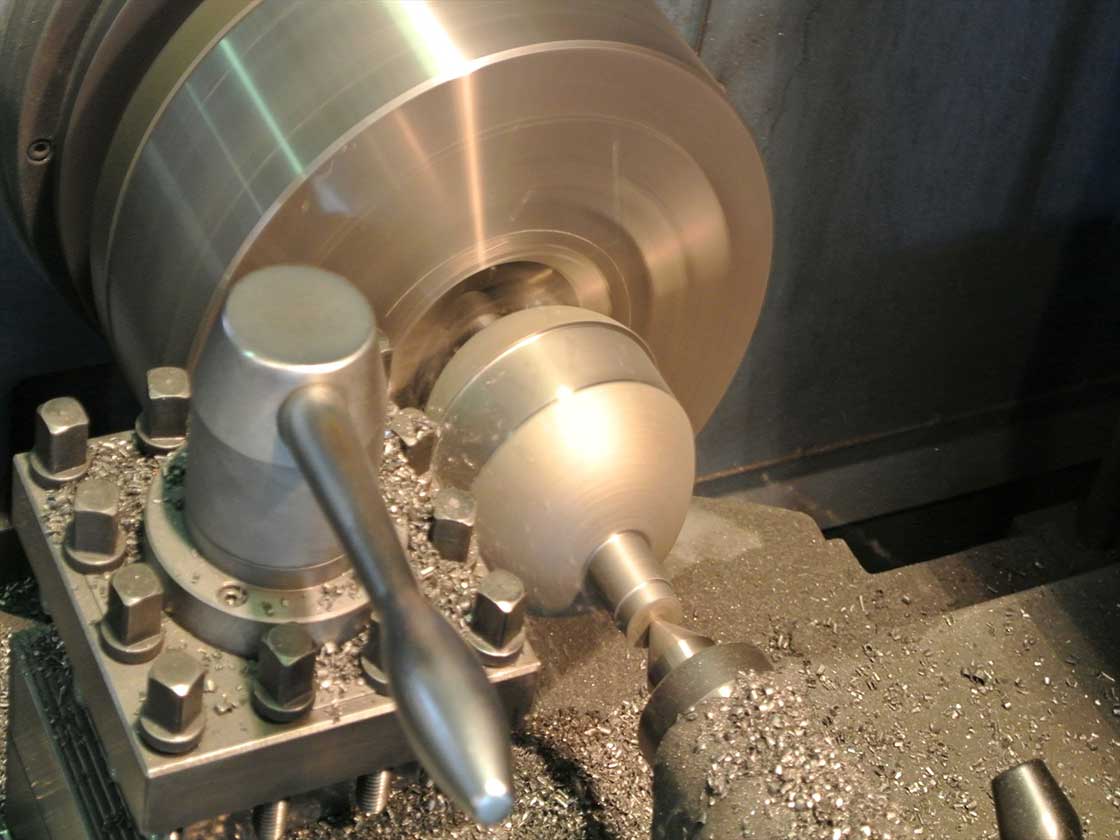

製造工程を簡単にたどってみよう。材料となるのは、国内の鋳物工場で製造された球状のダクタイル鋳鉄で、中は空洞。NC旋盤を使用し、材料の中心出し「芯出し」を行う。次に材料を高速回転させて、鋭利な刃で規定の大きさに切削していく。

そして約300度に熱した鉛とタングステンを中に注入する。重心位置の調整が重要となるが、その手法は企業秘密だという。最後に、ハンマーヘッドとワイヤーをつなぐ吊管をネジで埋め込んで仕上げる。

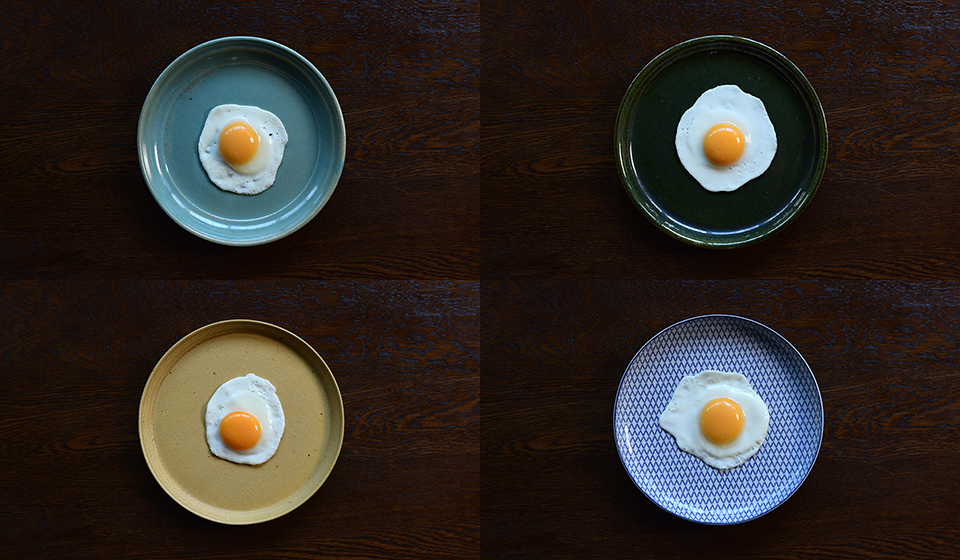

完成したハンマーは、競技規則にある「球形の中心から6mm以内」の位置に重心があることを検査で確認できたら、国内の工場で塗装。色は、重量や種類ごとに決まっている。ハンドル、ワイヤーをつけて組み立てたものが出荷される。

「工場ではコンマ数ミリ単位の高精度な調整を手作業でシビアに行っています」と木村氏。

現役選手の意見を取り入れながら、緻密な計算を繰り返して開発していると話す。そんなエピソードからも、精巧な技でこそ追求できるスポーツ用品の世界があることがうかがい知れる。

ただ、木村氏は「弊社はあくまで用具を提供するだけですから」と控えめに笑う。

「常に根底にあるのは、競技者へのリスペクトです。競技のお手伝いというところを自覚しつつ、少しでも記録に貢献できるようにこれからも励んでいく気持ちです」

木村氏自身も、若い頃はアスリートを目指していた人物。ニシ・スポーツでは、そんな社員が珍しくないようだ。だからこそ、選手に寄り添ったモノづくりが行えるのだろう。

ハンマー投げの見方が変わる

最後に、「ここを見れば面白い!」という『ハンマー投げの楽しみ方』について聞いてみた。

ハンマーを選ぶ段階で、すでに試合がはじまっていると木村氏。

「世界ランクトップの選手は、どのハンマーを使うのか?それに対して自分はどのハンマーを使うべきか?

まずは選手同士、お互いの出方を探ります。心理戦ですね」

例えば、3投目までにトップ8に残る記録を出せた選手が、4投目になり突然ハンマーを変える、というケースもあるのだとか。

「これは陽動作戦かも知れないし、単純に『違うものを投げてみようか』くらいの軽い気持ちかも知れない。

それに引きずられて、自分も違うものを投げはじめる選手もいます。

それを知ってか知らずか、最初の選手は5投目でお気に入りのハンマーに戻して、あっという間に記録を更新する。毎試合、そんな駆け引きがあります。

私としては、ベンチをずっと映すカメラが欲しいくらいです。テレビでは映らない部分も、競技会にいくと楽しめる。だから、競技場に足繁く通ってしまいます」

東京五輪に向けて、意気込みを聞くと「ニシ・スポーツでは、常にハンマーの改良を進めています。いずれ、ニシ・スポーツのハンマーで世界記録が出ると嬉しいですね」

過去には、こんなことがあった。女子ハンマー投げで、タチアナ・ルイセンコ選手(ロシア)がニシ・スポーツのハンマーを投げてオリンピック記録を出した。

大喜びする木村氏だったが、次の投てきでライバルのベティ・ハイドラー選手(ドイツ)がポーランドの競合メーカーのハンマーを投げて記録を塗り替えてしまったという。

アスリートがしのぎを削る舞台裏で、メーカーによる真剣勝負も熱を増している。

<取材協力>

株式会社ニシ・スポーツ

http://www.nishi.com/

文・写真:近藤謙太郎