みずみずしい旬を、食卓へ。

この連載「旬のひと皿」では、奈良で創作料理と玄挽きの蕎麦の店「だんだん」を営む店主の新田奈々さんに、季節を味わうエッセイとひと皿をお届けしてもらいます。

専門学校の2年生だった10代最後の年は、学校の制度を利用して海外へ留学していました。貴重な経験をさせてもらっていたのだから、もっと貪欲に、がむしゃらに頑張れればよかったなと今は思うのですが、当時は自分の知らない世界が広がりすぎていて、日常を送ることすらあやふやで。

まず言葉がわからない、そして伝えられない。もどかしい日々でした。

短い期間だったけど、とても長く感じられたあの時間。「いい時間だったな」と思えるようになったのは、ずいぶん時間が経ってからです。

留学直後のしばらくは、私とは別の料理学校の研修制度を利用して来られた、アメリカ人で元ダンサーのお姉さんと一緒に暮らしていました。とびきり明るい性格で、母国にいらっしゃるボーイフレンドとの電話を部屋で聞いた時には、映画の中かと思いました。

全力で感情を伝えている姿に「アイラブユーは日常だったんだと!」と、当時の私はとてつもない衝撃を受けたものです。

2人とも予定のないお休みの日には、近くにあるピッツェリアに行き、家族の話、日本ではどうなの?アメリカではどうなの?と、お互いの日常を聞き合って。貴重な同居生活でした。

しばらくして、彼女が研修期間の終わりを迎え帰国してしまうことに。急に静かになった部屋で生活することになりました。

そこからは寂しさとともに、全然成長のできていない自分に悔しさもつのり、辛い期間が続きました。まだしばらくは、どれだけ帰りたくても帰れない状況で、20歳の誕生日がきて。

そんなときに、スーパーでお醤油を見つけた時の喜びったら!日本を感じられる貴重なお醤油。高価だなと思いましたが、醤油味がどうしても恋しかったので一番小さなボトルを買い、親子丼風の料理を作って一人で誕生日のお祝いをしました。

「これから頑張っていこう」という前向きな気持ちと、目の前の生活に負けそうな気持ちが入り混じり、嬉しいだけではない誕生日の思い出です。

それから帰国し色々な経験を経て、今は奈良で楽しく暮らしています。ずいぶんと時間が経ちましたが、未だに誕生日が近くなると、「あの時、一人で作って食べたなぁ」と思い出しては懐かしい気持ちにかられます。

秋を迎えた今回のレシピ。何にしようかなと考えているときに、ご近所の美味しいすき焼き屋の女将さんが、東京へ異動されるとご挨拶に来てくださいました。

異動される前にと先日お店へ伺ったところ、お店の皆さんのおもてなしに感激。目の前でお話ししながら焼いてくださるすき焼きは、きっとここでしか体験できない素晴らしい時間だなぁと、嬉しく、美味しくいただきました。

近くにいる人がずっと近くにいるわけではない。日々に追われつつも、ちゃんと今を「楽しむ」ことを目標にしたいなと改めて感じた時間でした。

そんな、懐かしの「親子丼」と、女将さんに焼いていただいた「すき焼き」の美味しさを思い出しながら考えたレシピ。秋の食材・きのこに、すき焼き風の甘じょっぱいタレと親子丼に欠かせない卵を合わせたひと皿をご紹介します。

<椎茸と鶏肉の照り焼き>

材料(2人分)

・鶏もも肉…1枚

・卵…2個

・椎茸…4枚

・玉ねぎ…1/2個

・青ねぎ…適量

・天津甘栗(あれば)…適量

・蜂蜜…小さじ1

・万能醤油(作りかたは以下を参照)…大さじ2

◆万能醤油

醤油、酒、みりんを同量ずつ鍋に入れ、軽く煮立たせたら完成。今回は量を使わないので大さじ2と表記していますが、私は各100mlずつを合わせて火にかけ、冷ましたものを冷蔵庫で保管しています。多めに作って保存しておくといろいろな料理に使えるのでおすすめです。このたれに生姜を加えれば、生姜焼きのたれとしても。

作りかた

まずは鶏肉から。余分な脂や骨を取り除いてそうじしたら、肉の1%弱を目安にした重さの塩(分量外)をして、しばらくおく(ここまでを前日にしておくと味が染み込んで美味しい)。

調理の直前に、鶏肉を半分に切る。

続いて、ゆで玉子を作る(お好みの固さでOK)。今回は水から茹で始め、7~8分ほどで鍋からあげたものを使いました。

椎茸は軸をとる。玉ねぎは繊維に対して直角になるよう、大きめの輪切りにする。青ねぎをざっくりとななめ切りにする。

フライパンを熱して鶏肉を皮面から焼き始める。余分な脂が出てくるので、キッチンペーパーに吸わせながらじっくり焼いていく(皮を下にしたまま)。

きれいなキツネ色に皮面の焼き色がついてきたら、野菜を入れて一緒に焼く。野菜に塩(分量外)をして、途中、鶏肉を野菜の上にのせて休ませながら焼いていく。

「全部に火が通ってきたな」というタイミングでフライパンの端を空け、蜂蜜を入れてブクブク沸くまで焦がす。甘さを加えるというより香ばしさをつけたい。

はちみつに泡が出てきたら、大さじ1〜2ぐらいの水を入れて、万能醤油を全体に回しかけ、味を見る。足りなければ足す。鶏肉や野菜には下味をつけているので、かけすぎに注意。

ねぎも入れて全体を軽く炒める。

火を止め、鶏肉を食べやすい大きさに切って野菜と共に盛り付ける。ゆで玉子も半分に割り、一緒に添える。甘栗もお好みで。

フライパンに余ったたれを全体に回しかけ、茶色い秋のお皿が完成!

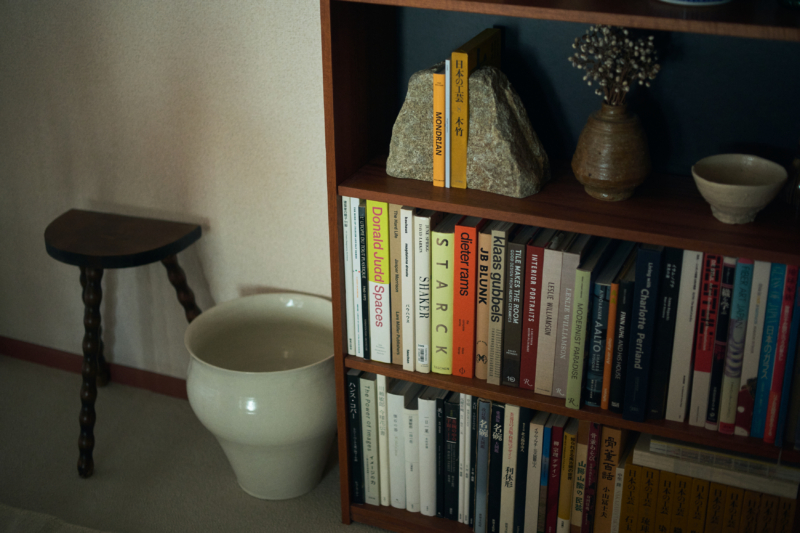

うつわ紹介

写真:奥山晴日

料理・執筆

だんだん店主・新田奈々

島根県生まれ。 調理師学校卒業後都内のレストランで働く。 両親が母の故郷である奈良へ移住することを決め、3人で出雲そばの店を開業する。

野に咲く花を生けられるようになりたいと大和未生流のお稽古に通い、師範のお免状を頂く。 父の他界後、季節の花や食材を楽しみながら母と二人三脚でお店を守っている。

https://dandannara.com/