我が家の高校生になる息子には、ハウスダストのアレルギーがあります。

こまめに掃除をするために、スティック型でパワーの強い掃除機を使っていますが、吸引力が強いと排気もそれなりに強い‥‥。掃除機で埃を吸い取ると排気側で埃が舞うのか、掃除をすると咳をします。そして、飛ばされた埃は、隅へ隅へ、逃げるように溜まっていく気が。特に回り階段は、掃除機をかけても埃が取り切れない気がして、本当は箒がいいんだろうな‥‥と、昔から頭にはありました。

室内で使うなら、あこがれの棕櫚(シュロ)の箒がいいな、という気持ちはあったものの、なかなか購入に至らなかったのは、そのサイズ。小柄なわたしには、おしなべて、どれも長いのです。

長柄の箒は幅もあるので、コンパクトな我が家にはオーバースペック。片手用の短いものもありますが、部屋中を掃くなら、やっぱり立ったまま胸元で取り回ししたい。そんな風に、何度か猛烈に欲しいと思う時期がありつつ、その都度見送ってきました。

なので、こちらの4玉ミドルを見たときに思ったのは、「これなら」。

柄が短めで、幅も4玉。よく見る7玉や9玉の箒の約半分です。

からだの小さいわたしにも、これなら。

そんなに広くない我が家でも、これなら。

階段の隅っこも、これなら!

実際使ってみると、予想以上に便利でした。

しっかりとしたコシはありますが、反発はあまりないので、箒を止めたところに埃がぴたっと集まって散らからない。箒って反発力を使うものではないんだな、寄せていくものなんだな、と認識が新たになりました。

階段も、隅っこをサーッと滑らせて、下の段に落としていくだけ。埃がまとまって舞い上がらず、きれいに集まります。柄が短いので階段を下りながらでも掃きやすく、踏板のすべり止めに溜まりがちな埃までスーッと取れました。

居間の掃除をするときも、掃除機をかける前に、椅子の足回りや家具の接地面を滑らせて、時間があれば板目にそって埃をかき出しておくと、すごくすっきりします。

もう一箇所、箒が便利だなーと思ったのが、お手洗いや洗面所。

トイレのかげや、洗面所と洗濯パンの間って、スティック型の掃除機だと、先端を外しても本体が入らないことが多いですが、箒であればそのまま差し込むだけで、埃を絡めとりながら寄せてきてくれます。

さて、掃き寄せた埃やゴミをどうするか。埃をなるべく室内に残したくないので、わたしはちりとりは使わず、掃きよせた埃は掃除機で吸いとって、箒の先も掃除機をかけてしまいます!

表と裏に掃除機をかけたら、あらかたきれいになるようです。

そして箒の収納場所。

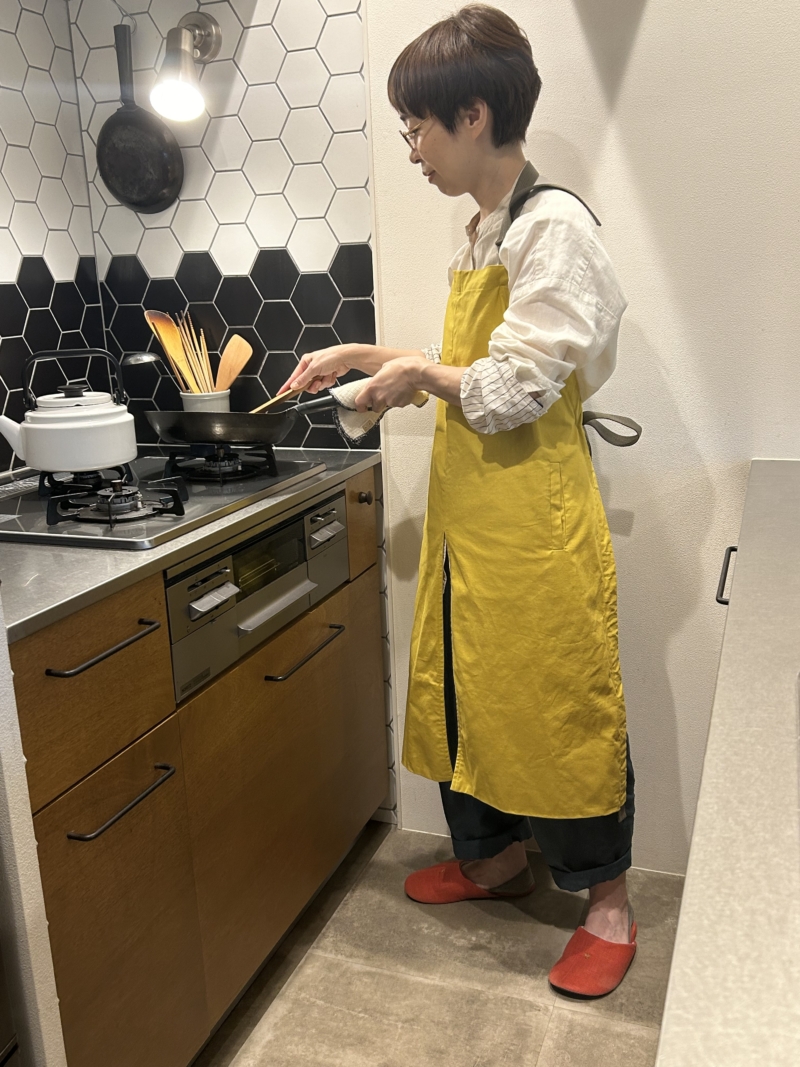

毛先が傷まないように、箒はできれば浮かせて置いておきたい。天然素材なので押し入れや納戸ではなく、風通しのよい場所のほうがよさそう。どこがいいかなーと考えた結果、我が家の箒の定位置はキッチンになりました。

冷蔵庫の側面にマグネットフックをつけて、ほんの少しだけ床から浮かせてかけています。

ここでも、4玉ミドルのサイズ感が威力を発揮して、短い分圧迫感もなく、幅も冷蔵庫の飛び出た部分にシンデレラフィット。

小回りがきく、使い勝手のよい箒。

子どもの頃に出会っていたら、もうすこし掃除が上手な大人になっていたような気がします。

アレルギーは一生のおつきあい。コントロールには掃除の上手さ、マメさも必要です。というわけで、我が家の高校生にも使ってもらって、掃除上手な大人になれるよう、追加教育中です。

小柄なわたしは柄の真ん中当たりを持って掃き、高校生男子は柄の上の方を持って、問題なく使っています。小さめで軽いので、もっと小さいお子さんでも上手に使ってもらえると思います。

現代のコンパクトな生活サイズにぴったりの、コンパクトな棕櫚箒。

音も出ないので、マンションにお住まいの方にもおすすめです。

<掲載商品>

・Broom Craft 4玉ミドル

<関連特集>

編集担当:内山

-800x600.jpg)

-800x533.jpg)