土地の風土や素材、産地や業界の課題に、真摯に向き合って生まれたプロダクト。

そこには、日本のものづくりの歴史を未来につなぐそれぞれの物語がつまっています。

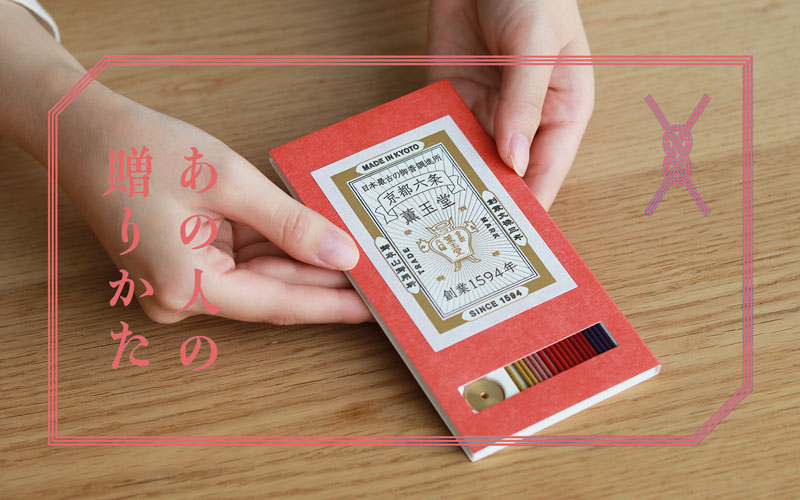

「地産地匠アワード」は、地域に根ざすメーカーとデザイナーとともに、新たな「暮らしの道具」の可能性を考える試みです。2024年の初開催では、4つのものづくりに賞が贈られました。

今まさに日本各地で芽吹きはじめた、4つの新しいものづくりのかたち。この記事ではそのなかから、桐生でうまれた「刺繍ポシェット」を取り上げます。それぞれの背景にある物語をぜひお楽しみください。

織物の産地・桐生の景色を映した、刺繍のポシェット

2023年11月。山々に囲まれ、桐生川と渡良瀬川の二つの清流に恵まれた関東平野の北部・群馬県桐生市のとある企業に、二日間で500人を超える人が集まりました。

お目当ては「笠盛パークフェスティバル」。桐生の土地で刺繍加工のOEMと糸のアクセサリーブランド「000(トリプルオゥ)」を展開する、株式会社笠盛によるファクトリーイベントです。

かつては「西の西陣、東の桐生」と称されるほど、絹織物の産地として栄えた桐生市。この地では、赤城山の麓で養蚕業が盛んになり、川を水源とした水力発電による工場制手工業が発展したことから、最盛期にはノコギリ屋根が象徴的な繊維関連工場が多く立ち並びました。

渡良瀬川と、その奥にうっすらと見える赤城山

渡良瀬川と、その奥にうっすらと見える赤城山

屋根のフォルムが特徴的なノコギリ屋根の工場

屋根のフォルムが特徴的なノコギリ屋根の工場

けれど、戦時下で工場の業態変更を余儀なくされたこと、またものづくりの場が海外へと移行したことなどを背景に、桐生の織物業は徐々に下火に。そんななか笠盛は、「産地の北極星」となるべくこの地で奮闘してきました。

「桐生のいいところって、応用のうまさなんですよ。もともとは西陣の技術を取り入れて織物産地として発展したんですけど、そこから織物に関連する幅広い事業を担うようになって。

守破離の“守”に落ち着かずに、すぐに“破”にいっちゃう。そうやって、古いものにリスペクトを残しながらも新しいものに挑戦して、変わり続けるのが桐生らしさなのかも」

そう言って笑う、笠盛の野村文子さんと片倉洋一さんが“桐生らしさ”を詰め込んで、新たに提案するのは刺繍のポシェットです。

写真:西岡潔

写真:西岡潔

左が野村さん、右が片倉さん

左が野村さん、右が片倉さん

桐生の地に咲く山野草や野花、赤城山から吹くからっ風、今もわずかに残るノコギリ屋根の織物工場。黒や白の糸で構成された幾何学模様のなかに産地の風景を映し、持ち手以外を刺繍でつくり上げたポシェットは、このたび、地産地匠アワードの優秀賞にみごと輝きました。

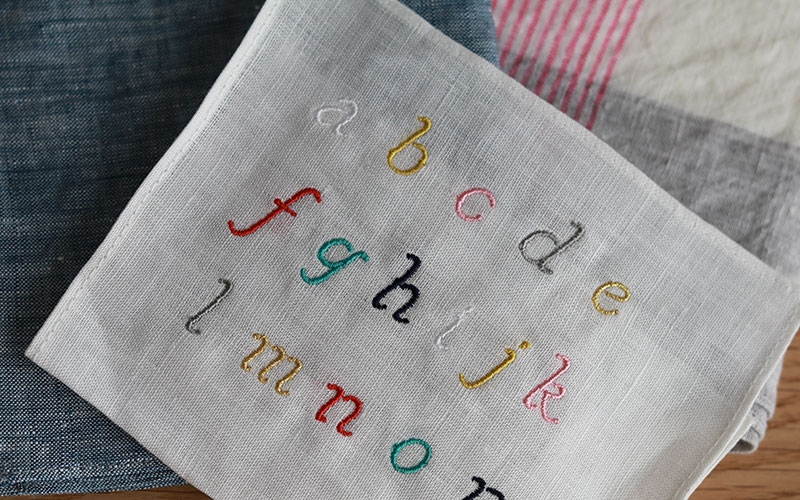

プログラミング技術と人の手が生み出す、“布に刺繍しない”刺繍

明治10年、和装帯の織物業として創業した笠盛。現会長の父の代で刺繍業に転身した後は、数々のアパレルメーカーの生地刺繍や、スポーツユニフォームのワッペン刺繍などを手がけてきました。

当初はOEM業がすべてだった笠盛ですが、現会長の代でものづくりの舵をきることに。

それまでは生地の装飾技術であった刺繍を、「布に刺繍しない刺繍」として独立するパーツに仕上げた「カサモリレース」を独自に発明。さらにはそのものづくりを応用した糸のピアスやネックレスのブランド「000」を立ち上げて、業界に大きな驚きを呼びました。

その立役者の二人こそが、今回、地産地匠アワードで新たに刺繍のポシェットを提案した野村さんと片倉さんなのです。

000のデザイナー兼ブランドマネージャーを務める片倉さんは、2005年に笠盛へ入社。大学では工学を専攻した片倉さんでしたが、もともと音楽やファッションに関心があり、また学生時代に目にしたアップル社「マッキントッシュ」のCMのクリエイティブに衝撃を受けたことから、デザインを学びたいと卒業後はイギリスへ留学。

4年間の学生生活後、フリーランスのテキスタイルデザイナーとして活動し、コレクションブランドのショーにスタッフとして参加するなど、現地でテキスタイルデザインへの造詣を深めました。

神奈川県出身の片倉さんが桐生に興味を持ったのは、「テキスタイルデザインの神」と名高い新井淳一氏の活動の場がこの地だったことから。帰国後に同氏を訪ねて師事するうちに、桐生のものづくりに興味を持ったと話します。

000 デザイナー兼ブランドマネージャー 片倉洋一さん

000 デザイナー兼ブランドマネージャー 片倉洋一さん

「イベントや美術館での展示のために作品を制作する新井先生について回るなかで、桐生市内のプリーツ屋さんや繊維に特化した研究所など、いろいろな場所へ足を運んだんですよ。そうしているうちに桐生市内のものづくりの“点”がいっぱい見えてきて、『なんか面白そうだぞ、この町は』って。

点と点、つまりそれぞれのスペシャリストがたくさん存在する桐生で、この点と点を今までにない繋ぎ方で繋いでみたら面白そうだなと思って。技術はあるんだけど、なかなかそれがうまく世の中に届いてなくて、桐生の繊維産業が下降気味なところにもどかしさも感じました。

あとは、ヨーロッパの繊維関連企業って産地や企業のなかにインハウスのデザイナーがちゃんといる体制が多かったんですよ。一方で日本の産地ってそうじゃないんだなって初めて知って。ものづくりで大切な『発想』と『技術』の交差点を、自分は産地でつくりたいと思ったんです」(片倉さん)

数ある桐生の繊維関連企業から笠盛を選んだのは、“珍しい刺繍機器を持っていた”から。それはレーザーカットと刺繍ができる、片倉さん曰く「めちゃくちゃマニアックな機械」だったそうです。

「その機械って世界でも数十台くらいしかないんです。それで『この会社、ちょっと尋常じゃないな』っていうか。当時はOEMが100%だったのでデザイン仕事の余地はなかったんですけど、ここだったら何か面白い仕事をつくり出せるんじゃないかって感じたんですよね」(片倉さん)

入社後はミシンオペレーターとして修行を積んだ後、少しずつ自分の仕事をつくっていった片倉さん。デザイナーとして大きく仕事が動いたのは2007年に挑戦した海外展示会でした。出展の背景には、他社のものづくりが海外拠点へと場を移すなか、「これからは日本でものづくりをして、海外へ届ける時代だ」と考えた会長の強い意思があったといいます。

「最先端の機械と職人の技を活かせる、笠盛らしい商品とは」。思案の末に提案したのは「生地に刺繍しない刺繍」でした。

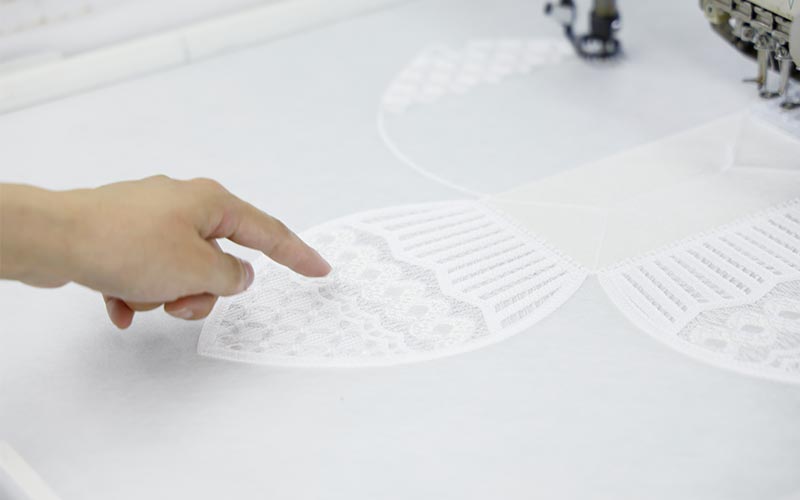

「水に入れると溶ける紙の上に刺繍をして、それを溶かすと刺繍のパーツだけが残るんです。通常はレースとかに使う技術ですね。刺繍ってふつうは生地に施しますけど、海外のブランドさんから案件をお受けする場合、布のやり取りが発生して日数やコストが大きくかかってしまうじゃないですか。だから、ワンウェイでご提案できる刺繍がないか考えて生まれたのがこの『カサモリレース』です」(片倉さん)

有名ブランドにも採用されたこの技術は、たちまち多くの反響を呼ぶこととなりました。しかしそこに満足せず、現会長が新たに目指したのは自社ブランドの立ち上げ。自分たちで価格決定権のあるブランドを持ちたいと、試行錯誤を経て誕生したのが今回のポシェットにつながる「000」です。

ブランド名にある3つのゼロは「素材」「技術」「発想」を指すもの。それぞれの既成概念にとらわれず、「ゼロから新たな価値を創造する」というコンセプトが込められました。

刺繍機器を自由自在に動かす緻密なプログラミング技術と、最後は一つひとつを人の目で確かめて仕上げる手しごとの技。その二つを合わせ、平面ではなく立体的に刺繍を施すことで生まれるアクセサリーブランドを笠盛は立ち上げます。

当初はチャレンジの幅が大きく、社内からも不安の声が上がった000のものづくりでしたが、積み重ねた経験と技で完成品を仕上げ、お客さんのもとへとわたると、少しずつ喜びの声が届くように。

「金属アレルギーでもおしゃれができる」「上品なのに軽くてつけやすい」。そんな声を目にするうちに社内の雰囲気にも変化が起きはじめました。

そうして多くのファンを集める存在へと育った000は、冒頭にご紹介した「二日間で500人以上が集まる」ほどの人気となったのです。

アイテムごとにプログラミングし、一列10台のミシンそれぞれの特徴を見極めながら機械を動かしていく

アイテムごとにプログラミングし、一列10台のミシンそれぞれの特徴を見極めながら機械を動かしていく

先ほどのミシンを用いて、水で溶ける生地に刺繍

先ほどのミシンを用いて、水で溶ける生地に刺繍

水に溶かすと立体的なアクセサリーに。この後、人の目と手で一つずつ検品し、仕上げていく

水に溶かすと立体的なアクセサリーに。この後、人の目と手で一つずつ検品し、仕上げていく

そんなブランドの成長期に新たに参加したのが広報の野村さん。服飾の専門学校を卒業後、都内でアパレルメーカーの販売員を経験し、地元・群馬へのUターンをきっかけに出会ったのが笠盛でした。

笠盛 広報 野村文子さん

笠盛 広報 野村文子さん

「出身は桐生の隣の市なんですけど、実は私、恥ずかしながらそれまでは桐生が織物の産地だって知らなかったんです。入社してから少しずつ知識を深めていったような感じで。でも、もともと服飾を学んでいたこともあって、将来はものづくりの仕事がしたいなと思っていたんですね。それで縁あって笠盛に入社しました」(野村さん)

野村さんも最初はミシンオペレーターとして数年間経験を積み、同社でのものづくりの基本が理解できるようになった後は広報を担当することに。

メディア対応はもちろんイベントへの出展など、カサモリレースや000を多くの人に知ってもらうため日頃から頭をひねってきました。

「カサモリレース」を広めるために

ここまで読むと、地産地匠アワードへの応募は000の責任者である片倉さんが主導したのでは、と思う方も多いかもしれません。ところが、そこが“笠盛らしさ”でもあるところ。実は今回のポシェット、野村さんが広報としてのある想いから試作品をつくったのがはじまりなのです。

「このポシェットはカサモリレースを土台としてつくってるんです。カサモリレースは『笠盛といえば』の技術ですが、基本的にBtoBのお取引になるので、自分たち主導で一般の方に知っていただける機会をなかなか持てないことに課題感があって。

この技術で何か特別なものをつくって笠盛のことをもっと知ってほしいなと思い、試作品をデザインしました」(野村さん)

この想いを胸に、数年前にバッグをテーマとした別コンテストへ応募する予定で試作品をつくった野村さん。ところが諸事情により応募がかなわず、数年間、アイデアは眠ったままでした。そして今回、地産地匠アワードの開催を聞き、改めて挑戦を考えたといいます。

「ものづくりを改めて進めるうえで、今回のアワードは地域のつくり手と地域のデザイナーがタッグを組むことが一つのルールですよね。

じゃあどなたと一緒にできるのがいいのかなと考えた際、密にやり取りができて、何度も修正ができる状況下でやりたいと思って。それで片倉に相談をして、じゃあ一緒にやりましょうって言ってもらえたんです」(野村さん)

「僕としてはすごく嬉しくて。今回は野村がプロデューサーで、どちらかというと僕がその補佐。通常業務と逆なんですよ。僕自身は今、管理職で、事業成長や人材育成の機会として、いろんな可能性やチャンスを与えたいなって思ってる立場なんです。

笠盛には『笠盛人』って言葉があって、それは自ら問題を見つけて、自ら行動して解決する人を理想としているんですね。今回の件は、まさに野村が機会を自分で見つけ出してきて、自分の役割を自分で考えて道を切り開いていく挑戦でした。それを断る理由もないし、ぜひ僕の力で手伝えることは手伝えたらって思いがありましたね」(片倉さん)

ミシンが並ぶ工場横に設けられている、二人の席。ふだんから横同士に座る二人はここで何度もアイデアを交わし、ミシンでつくってみて‥‥を繰り返したそう

ミシンが並ぶ工場横に設けられている、二人の席。ふだんから横同士に座る二人はここで何度もアイデアを交わし、ミシンでつくってみて‥‥を繰り返したそう

野村さんによる試作品の時点でおおよその姿は出来上がっていたポシェットですが、片倉さんとともに再度デザインを検討。桐生について調べたり話を聞きに行ったりと、産地への知見と想いをさらに深めながらデザインに落とし込んでいきました。

「僕たちがなぜ桐生でものづくりをするのかとか、桐生らしさってなんだろうみたいなことを突き詰めていったときに、知らないこともいっぱいあって。で、じゃあここにどんな刺繍の柄を詰め込んだらいいんだろうって、たくさん話し合いましたね。

そこから、桐生の町の自然をイメージした模様にしていって。赤城山のようにギザギザになってたり、そこから吹く風の渦が巻いていたり。桐生の景色を大切にしながら抽象化して、000らしく幾何学模様に落とし込んでいきました」(片倉さん)

「片倉が赤城山って言ったギザギザの部分に、私は桐生のノコギリ屋根の風景を感じるんですよ。あと私が個人的にお気に入りなのは、000のアイコン的なスフィア(※小さな球体がつながったネックレス)の球の立体感がこのポシェットにも入っているところ。これを入れただけでもかなりテクスチャーの違いが際立って、改良してよかったなと思いました」(野村さん)

「通常のポシェットだとタグで入るようなロゴも、これは刺繍で入れていて。あとは刺繍の繊細さを届けながら強度も持たせるために、縫い方も部分ごとに変えています。

組織とデザインをマッチングさせながらきちんと形を成立させるというか。そうやっていろいろな工夫を施すことで、刺繍の可能性がこんなあるんだって伝えたかったんです」(片倉さん)

「挑戦の町」桐生を、次世代へ繋ぐ

「不安やプレッシャーがあるなかでしたが、試作を繰り返しながら一歩ずつ前進してるのが見えてワクワクして。そういう時間って、ものづくりの一番楽しいことなんだと思うんです」(片倉さん)

「だんだん形ができてくると、『このテキスタイルを使って、こういうアイテムもできるんじゃないか』なんて話も自然と出てきて。そうやって、新しい発見ができる機会にもなりました」(野村さん)

アワードの応募品を制作するなかで、ふだんの仕事への良い影響もあったと振り返る片倉さんと野村さん。

産地の北極星となるべく挑戦を続け、今や桐生の繊維産業をけん引する存在となった笠盛の二人に、最後に、ものづくりを通じて目指す未来を伺ってみました。

「桐生の織物の歴史ってすごく貴重で誇れるものだと思うんですけど、なかなか次世代に語れる場所がないんです。だから笠盛がその場所になる、ものづくりを伝えるきっかけになることを目指して、会社としても広報としても発信していけたらなと思います。

まずは私たちの刺繍の商品や活動を通じて興味を持っていただいて、その先に桐生のいろいろな技術や地域性も届けることで、若い方にも桐生の魅力をどんどん知ってもらえたら」(野村さん)

「今回の企画で改めて、いろんな人に桐生の強みについて聞いてみたんですよ。そうすると、新しいことに積極的にチャレンジして、創意工夫がうまくいって成長してきた歴史が見えてきたんです。なので『挑戦の町』なんだなと。

だから新しいものにも寛容で、僕もよそ者でしたけど受け入れてもらえた。笠盛や000の挑戦も桐生の持つ風土がつくってくれたように思います。

そうやって変わり続けていくことが桐生の強みだと思うので、進化し続ける町であるために、僕たちも全力で進化し続けたいですね。最近それが、僕たちがこの町と共存していくためのあるべき姿なのかなって、000を通じて考えています。

『桐生でものづくりをしてるんです』って話すと、桐生ってすごいよねって言ってもらえることが多いんですけど、それって先人が築いてきた暖簾みたいなもので。だからそれを次世代へ渡せるようにお恩返ししていけたらなと思います」(片倉さん)

近年は桐生でも、移住した若者がお店を開いたり、繊維関連企業がファクトリーブランドを立ち上げたりといったケースが出てきているそう。そこには笠盛が力強く、けれど軽やかに続けてきた進化が多分に影響しているように感じます。

自分たちの成功におごらず、生かされてきた産地の未来を願って。小さなポシェットに大きな志を背負い、笠盛は刺繍を通じて今日も、誰かの暮らしを鮮やかに彩るのでした。

地産地匠アワードとは:

「地産地匠」= 地元生産 × 地元意匠。地域に根ざすメーカーとデザイナーがつくる、新たなプロダクトを募集するアワードです。

<関連する商品>

・トリプル・オゥ 刺繍ポシェット

<関連する特集>

文:谷尻純子

写真:阿部高之