こんにちは、BACHの幅允孝です。

まさか、大寒波が来るとは。1月の中旬、近年まれにみる寒波が日本北部を覆っていた。ニュースでは今年一番の寒さだと宣言しているのに、僕らはなぜか北海道に向かう。正直いって、寒いのは嫌いだ。寒さと、空腹と、荷物が重いことが、僕の三大苦痛なのだが、その中でも特に寒さには滅法弱い。なのに僕が北海道に向かったのは「熊」のためだ。そう、昭和の応接間には必ず鎮座していた「木彫り熊」の取材をしようと誘われ北海道に渡ったのである。

函館の街を車で走る。印象的なのは建物のちぐはぐさだ。コントラストといえば聞こえがいいのかもしれないが、実際は1階が日本建築なのに2階が洋風といったようなユニークな建物がたくさんある。なんでも、1854年に米国と交わされた日米和親条約がきっかけで開港された函館の街は急速に近代化が進んだらしいが、「1Fは雪で隠れるからいい」という理由でそのまま日本風が残っているのだとか。本当なのか?

ちなみに中川政七商店は函館空港内に雑貨のお店をプロデュースしているのだが、その店舗の名前も「函と館」。函館空港に勤め、今回の旅のアテンドをしてくれた佐藤さん、吉村さんが中心になって進めたプロジェクトなのだが、キックオフとなった中川政七さんのワークショップから『「対」のまち函館』のコンセプトが出てきたのだという。

左から中川政七さん、函館空港ビルデングの佐藤さん、私、函館空港ビルデングの吉村さん そんな話を聞いているうちに、僕たちは今日の夕飯を頂くフレンチ「唐草館」に到着した。大正後期に建設されたという洋館を使ったこのレストランは、じつに清廉。加えて、雪に慣れ親しんでいない東京人は新雪を踏むだけでも興奮する。車から店の入口まで僅か数メートル、ざくりざくりと雪国を足元で感じながら僕らはワクワクと玄関の扉を開けた。

ドビュッシーのピアノ曲「喜びの島」が流れる店内は、とても居心地の好いリビングルームのような空間。畏まりすぎず、砕けすぎず、絶妙なバランスの店内で頂く料理はオーナーシェフの丹崎仁さんとマダムの文緒さんの人柄が表れた優しい味が特徴的だった。

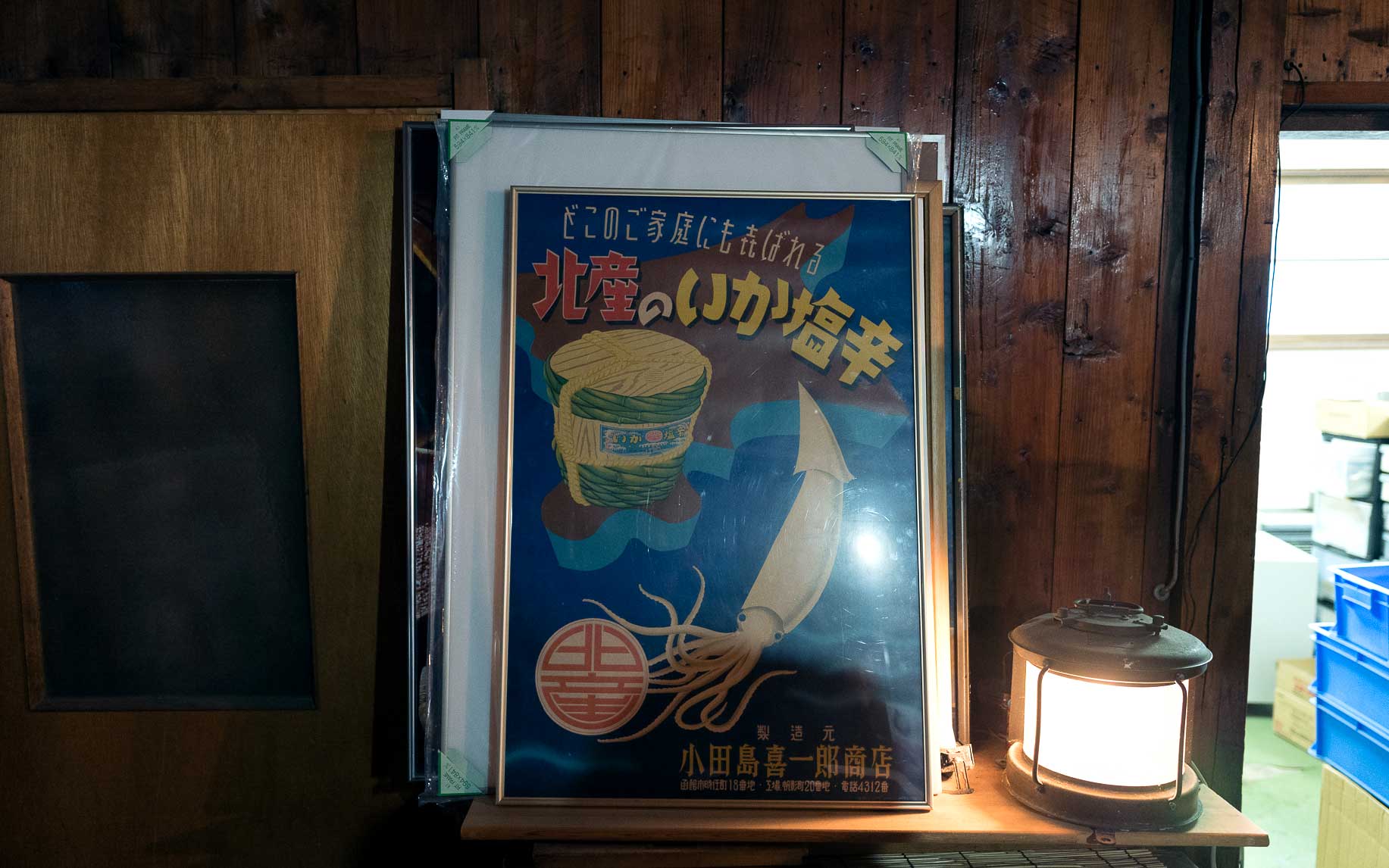

前菜の盛り合わせも「まだらを昆布でしめ梅のビネグレットをかけたもの」や「桜のチップでスモークしたサーモン」など北海道らしい魚介が中心で、道産小麦の「春よ来い」を使用したパンも実に美味。そんな中、皆がそのおいしさに唸ったのが、「イカのリエット」だった。早速でました、イカ。通常「リエット」といえば豚のバラ肉や肩肉をみじん切りにして作るものだが、唐草館ではイカでそれをつくる。豚肉ほどラードが気にならず、それでもイカの内臓の濃厚さや、口の中で弾むようなイカ独特の歯ごたえが新鮮。これだけで、白ワインが何杯でも飲めそうである。

右上がイカのリエット その後も「地元の6種類の野菜を使ったスープ」や「カリフラワーのムースにカニとオマール海老のジュレを加えたもの」、「ヤギと羊のチーズ」など函館ならではの食材を生かしたコースが続く。

野菜のスープ カリフラワーのムースとカニとオマール海老のジュレ どれも素晴らしかったが、その中でもうひとつだけハイライトを挙げるなら福田農園の「王様シイタケ」だろうか。びっくりするほど肉厚なシイタケはひと噛みすればジュワッと旨味が染み出してくる、キノコ類の常識を覆す潤い。これを同じ皿にある鴨のローストと併せて食べれば、もうこれだけで函館に来て良かったと勝手に納得してしまったのである。函館空港到着からわずか2時間半、ああ〜いい旅だった!

鴨のローストと福田農園王様シイタケ ちなみに「王様シイタケ」は大沼国定公園近郊の横津岳山麓にある七飯町の福田農園で栽培されているという。道南地方独特の寒暖差や横津岳の天然伏流水という自然環境に加え、菌床に使うチップも菌糸を伸びやすくするため形状に工夫を凝らした100%道産のミズナラを使用。寒い寒いこの地でしか栽培できない「王様シイタケ」にスタンディングオベーションを送りながら、僕らは唐草館を後にした。

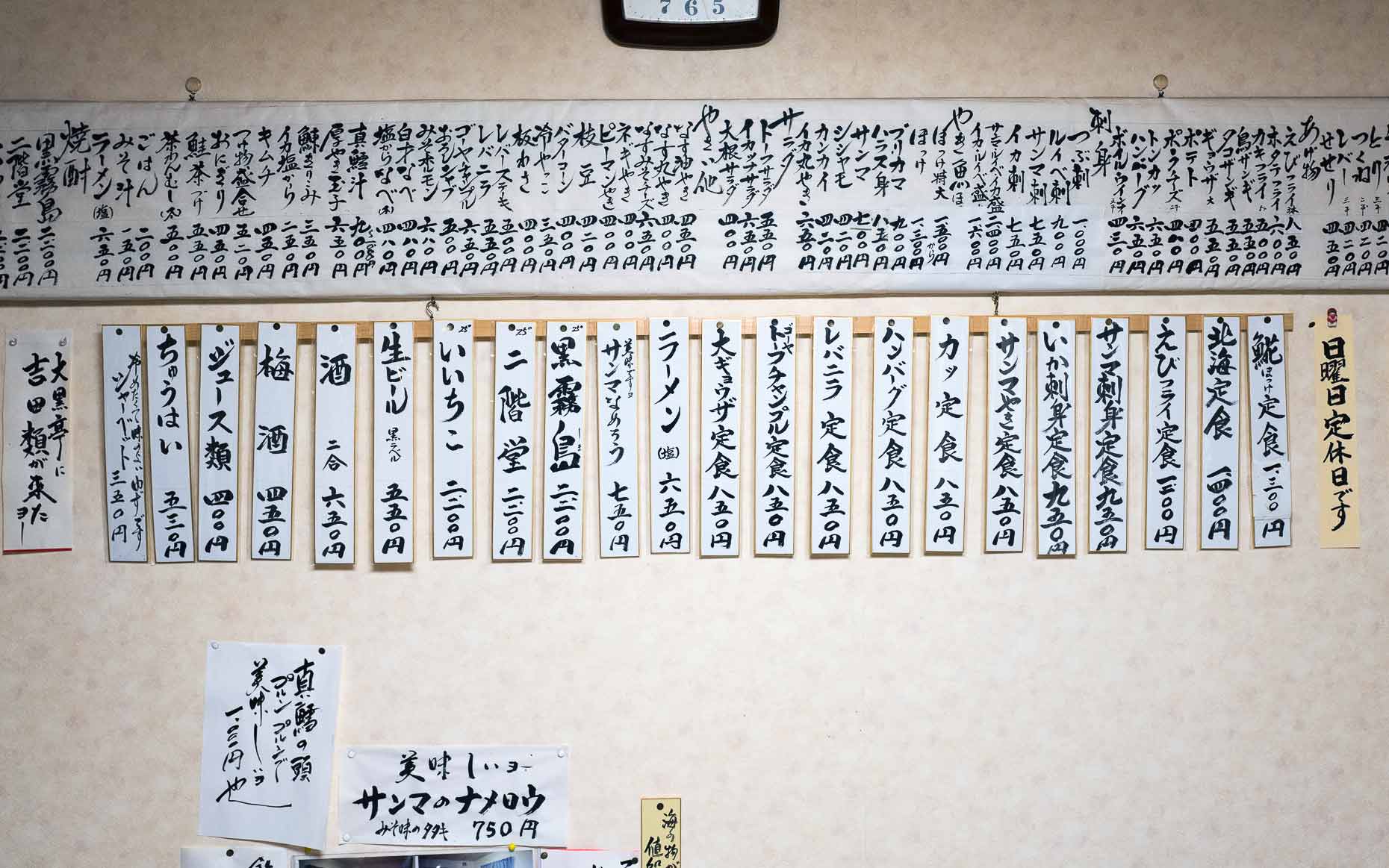

時計も22時を過ぎると気温もますます下がってくる。だが、「唐草館」のホスピタリティですっかり心身ともに温まった僕らは「杉の子」という店を訪れることにした。すっかり元気になってきた。

「杉の子」は「舶来居酒屋」という不思議な名で呼ばれているのだが、訪れてその意味がわかったような気がした。バーといえば確かにそう。美味しいカクテルもサーヴしてくれるのだが、居酒屋の気楽さも持ち合わせているし、舶来文化を紹介する昭和モダンの風情も漂う。

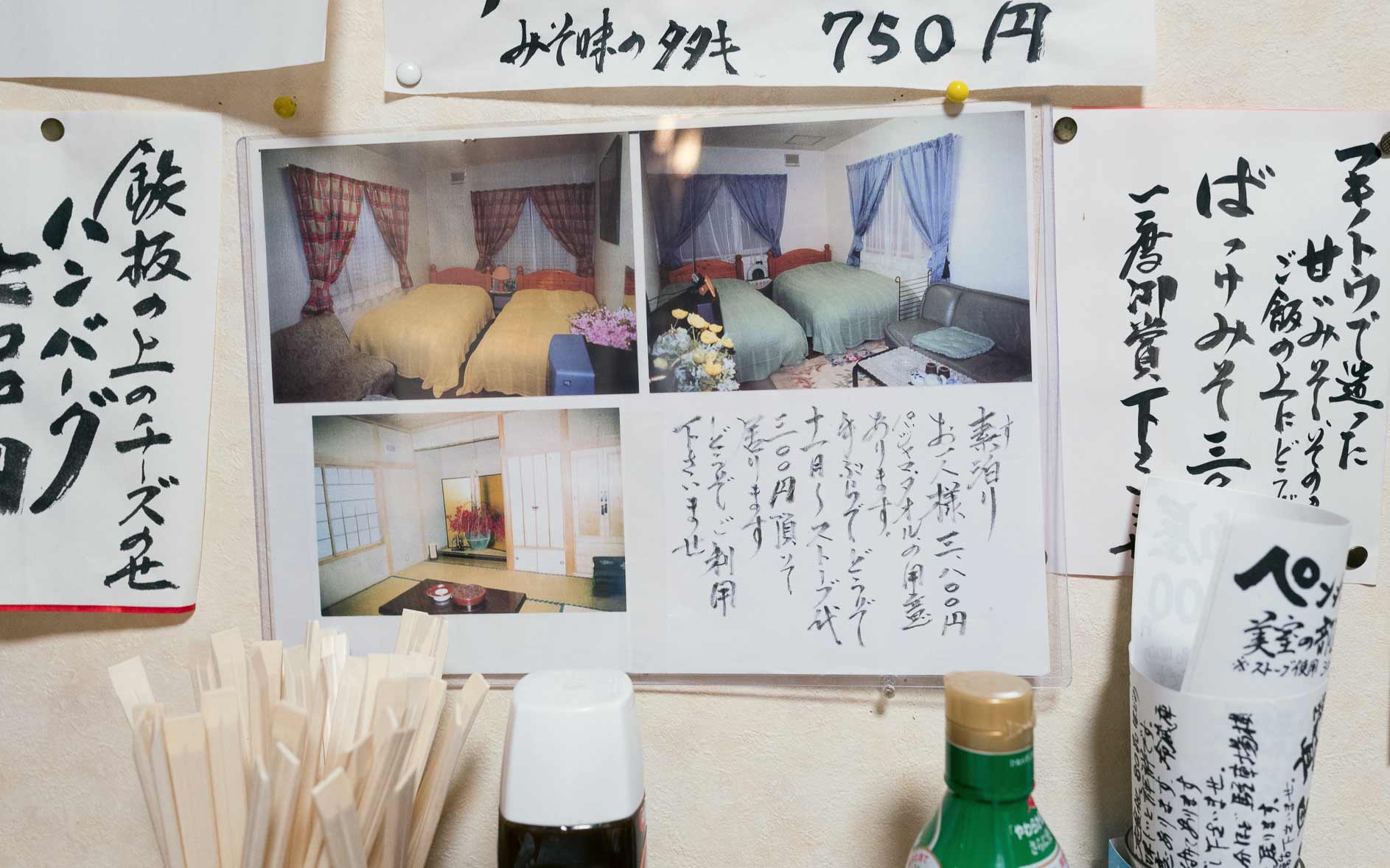

ここを開いた先代マスターの杉目泰郎さんは2007年に他界されたが、娘の青井元子ママが現在もお店を切り盛りしている。函館駅からわずか数分の現在のお店は、2014年に移転してきた新店舗だというのに、まるで何十年も前からそこにあるような安心感。寒い外とは打ってかわって、地元の人に混じって観光客も暖かいストーブを皆で囲む。来る者を拒まぬ港のような心地よいお店が「杉の子」なのだ。

青井元子ママ 僕は1杯目にホットバタードラムを頼み、次の一杯を考えようと初めてメニューに目を通した時、こんな言葉がとびこんできた。「オリジナルカクテル 海炭市叙景(ホワイトラム・映画・スモーキーブルー)850円」。

ものすごく乱暴な括り方をするなら、1949年は函館と神戸という2つの港町で2人の小説家が誕生した年だ。1人は佐藤泰志、そしてもう1人が村上春樹である。作風も小説に対する態度もまったく異なる2人だが、海の町で青春を過ごした彼らは同じ年に学園紛争真っ只中だった東京の大学へ進学。

オリジナルカクテル 海炭市叙景(ホワイトラム・映画・スモーキーブルー) 以後、佐藤泰志の作品は全て絶版となり、知る人ぞ知る小説家となってしまった。ところが、2007年に『佐藤泰志作品集』が発刊されてから急に再評価が進む。そして、『海炭市叙景』の舞台、架空の町「海炭市」のモデルとなっている函館の有志たちがこの作品の映画化に取り組み、熊切和嘉監督によって2010年秋に公開。その後、同じく佐藤泰志が書いた『そこのみにて光輝く』も2014年に呉美保監督によって映画化され、モントリオール映画祭最優秀監督賞を受賞し、米国アカデミー賞外国語映画部門でも日本代表作品に選ばれた。

さらには佐藤泰志の小説家人生を追ったドキュメンタリー映画「書くことの重さ」も公開され、函館を代表する小説家の言霊が2010年代に蘇ったのだ。

カクテルの名にもなっている『海炭市叙景』は、1988年から始められた彼の最後の連載。「海炭市」=「函館市」に生きる36人の人生を描く短編で切り取ろうとし、結局半分の18人の物語しか佐藤は描くことができなかった。自身をモチーフにした職業訓練校に通う中年男や定年間近の路面電車運転手、炭鉱を解雇された青年と妹など、登場するのは市井の人々。そして、誰もがどこかに痛みや苦しみを抱え悶々としている。佐藤が書いた誰かの感情は、20年以上の時を超えて人の胸にやっと届いた。

バカルディのホワイトラムにレモンジュースやヒプノティック、サンブーカを混ぜた「杉の子」オリジナルのカクテルは『海炭市叙景』の物語と同じで複雑にほろ苦く、けれど優しい味のする1杯だった。なんでも、ママの杉目千鶴子さんも佐藤泰志作品の映画化に奔走した一人だったそうである。

翌日、車の温度計はマイナス10度の外気を知らせる。寒いというより、外気に触れた皮膚が痛いという感じだが、僕たちは急がねばならない。函館から車で2時間ほど北上し、「木彫り熊」発祥の地といわれる八雲町に向かうのだ。

1878年に徳川慶勝によって進められた旧尾張藩士の集団移住。その開拓先だった八雲町には「徳川農場」ができあがった。その後の1922年、第19代徳川義親が欧州周遊中にスイスのベルンで見かけた農村美術品を持って帰り、その中のひとつが「木彫り熊」だったといわれている。義親は開墾の難しい冬季の収入源としてペザントアートの紹介をしたが、1928年の八雲農民美術研究会設立に合わせ「木彫り熊」を主軸に民芸品制作を進めることに決定。八雲町には様々な「木彫り熊」の名人が生まれることになった。

柴崎重行の面彫りが特徴の木彫り熊 1905年、柴崎は八雲町の鉛川で生まれる。家業の農業を手伝いながら木彫りをしており、農民美術研究会に参加して熊の木彫りを始め、初期は毛彫りの熊を制作していたそうである。ところが、彼は農閑期の収入源といった副業意識の強かった八雲の「木彫り熊」のあり方に疑問を持ち、自身の表現として「木彫り熊」を捉えるようになった。柴崎の「木彫り熊」の魅力は、斧を使った大胆な切断面を生かした作風。見方によっては、現代彫刻のようにも見える柴崎の作品は「柴崎彫り」とも呼ばれ、唯一無二の存在感を示すが、中でも僕が好きだった作品が「這い熊」という1932年に制作されたものである。

柴崎重行と根本勲の合作「這い熊」 これは柴崎と根本勲の合作だが、ぱっと見たところどこが熊の頭や胴なのかもわからない。けれど、よくよく鑑賞していると自然と木塊から熊の姿が浮かび上がってくる不思議な彫刻なのである。「山越郡中の沢」でみつけた木の根に「若い情熱をぶつけて制作」したという「這い熊」。東京の美術学校で彫刻を学び、のちに北海道教育大学函館分校で彫刻を教えることになる根本の影響を受けながら、柴崎の「木彫り熊」が未踏の境地に踏み出した第一歩目といえるのかもしれない。

様々な「対」を通して見た函館の18時間、有名な観光名所は周れなかったかもしれないが、僕の中では確かな手応えと、寒さに対する耐性をつかんで帰路につくことになった。今度はもっとゆっくり訪れます!

《今回の本たち》

『函と館』 『海炭市叙景』 『そこのみにて光輝く』 『カレーライス』(木彫り熊ページ) <取材協力>RESTAURANT 唐草館 八雲町木彫り熊資料館

幅允孝 はばよしたかwww.bach-inc.com

文:幅允孝