こんにちは、さんち編集部の山口綾子です。

旅をするなら、よい旅にしたい。じゃあ、よい旅をするコツってなんだろう。

答えのひとつが、地元の人に案内してもらうこと。観光のために用意された場所ではなくて、その土地の中で愛されている場所を訪れること。

そんな旅がしてみたくて、全国各地から地元愛をもって発信されているローカルマガジンたちを探すことにしました。

第6回目は、2013年に創刊された函館の情報誌 “peeps hakodate(ピープスハコダテ)” をご紹介します。

今回は特別編として、意外な創刊秘話からこれからの函館のことまで、編集長の吉田智士さんにたっぷりとお話を伺うことができました!

空想の企画書

今日は、“peeps hakodate”に大きく関わる場所でもある函館 蔦屋書店で吉田さんにお話を伺います。

———吉田さん、どうやって“peeps hakodate”は生まれたのでしょうか。

僕は地元である函館の情報誌の共同経営者兼、編集長を16年半くらいやっていたのですが、地方雑誌の業界にちょっと疲れていたこともあり、2012年に一度辞めたんです。そのあと、2013年に函館 蔦屋書店の立ち上げの話があって、そこにいる知り合いのスタッフから声を掛けられました。

スタッフ内で「自社で地域情報誌みたいなものが出せたらいいね」と話していたそうですが、そこで僕の名前が出たらしいんです。

何かあったら連絡をください、とは言ったものの、どうせ連絡はこないと思っていたら、ある日本当に連絡がありまして。

「函館 蔦屋書店の梅谷社長が吉田さんに会いたいとおっしゃっている」と。でも雑誌を作る気はもうないし、言い方は悪いですが、どうせ店のPR誌でも作るんだろうと思っていて。そしたら、「やるやらない別で、吉田さんが自分の好きなようにやれるならどういう雑誌を作りたいか、お金のことは気にせずに空想の企画書を作ってきてくれませんか」と社長に言われて。その時点でもまだやる気はなかったんですが、そのときに作った企画書が、実は今の“peeps hakodate”の骨格になっているんです。

男同士の約束?!

その企画書を社長がいいねと言ってくれましたが、「運営会社でも広告のない情報誌を作るなんて前例がないけど、俺は通す気でいるから吉田さんはそれまでどこにも就職しないで踏ん張っててくれ」と。無茶苦茶なことを言うなあと思いましたが(笑)企画書が通るまでの4か月は、本当にたいへんでした。長かったですね。

生活はしなくちゃいけないので、フリーライターをやったり、GLAYのライブ開催中の関連イベントをやってくれと頼まれたり。それもやります!と言って食いつないでいました。

でも、自分がやりたいようにやれる情報誌を地方でできるなんて本当に奇跡みたいなことなんですよ。「広告は二の次じゃないとやりません」と僕が言ったので、函館 蔦屋書店に金銭的なメリットはない、じゃあ何のためにやるの?って社長はさんざん言われたと思うんです。詳しいことは聞いていませんが、多分いろいろな裏技を使って通してもらったんだと思います。そこまでやられたら裏切れないですよね。僕がやらなかったら罰が当たる、と思いました。

男同士の熱い?!約束によって産声をあげた“peeps hakodate”。

今は吉田さん(ディレクター・ライター・撮影・デザイナー)を含む8名のスタッフで作られているそうです。

具体的にどのように作られているのか、雑誌の裏テーマまで教えていただきました。

絶対に捨てられない無料情報誌

———そもそものターゲットは函館在住の方でしたか?それとも函館在住以外の方向けに作られているのでしょうか。

函館に住んでいて、生活が長い人が読んで楽しめるものとして作ってきました。ネタ自体が観光客に配慮したものではないんですよ。お店がいっぱい載ってるとか、丁寧な地図が載っているわけではない。でも函館に学生時代までいたっていう人が意外に多くて。今は東京にいるとか、そういう人が欲しがられるみたいです。通信販売で買われるのは9割が函館以外の方ですね。

———「お一人様一冊まで」の注意書きがあるほどの人気ですよね。本当に商業誌と変わらないクオリティで、見つけたら必ず持って帰りたくなると思います。

こういう雑誌にしようという裏テーマがあるんです。絶対捨てさせない、手に取ったらすぐにバッグにいれてもらう、丸められたくない。家に持って帰ったら処分されないものを目指すという裏テーマがあって。そこはかなり、ずっと頭に入れながらやってますね。実は時事ネタとかは少なくて、時間が経ってもあまり劣化しないようなネタをなるべく取り扱っています。

———ずっと本棚に置いておきたい気持ちが分かります。函館の読者の反響はどのようなものでしたか?

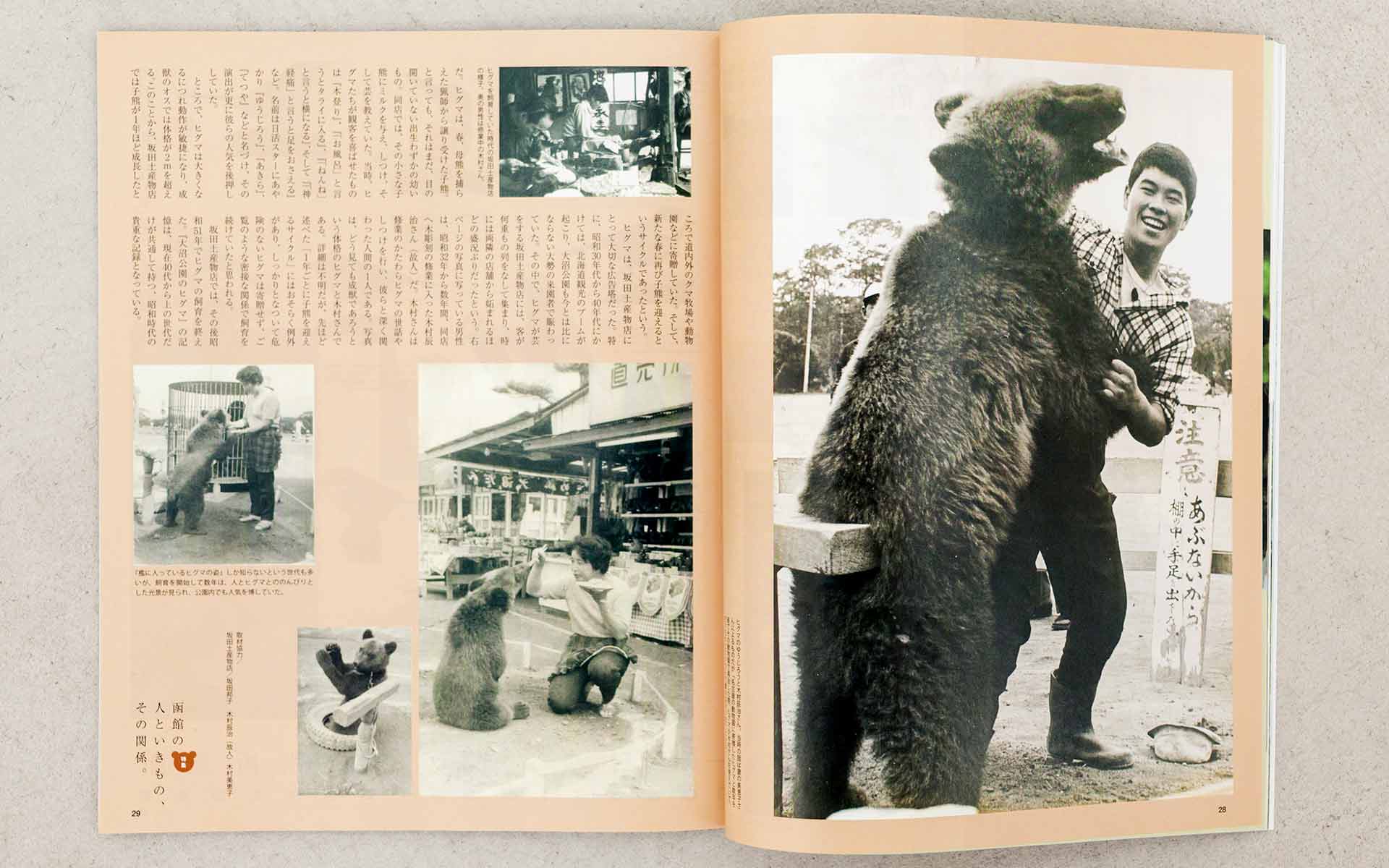

喜びの声があったのは、60~80代の方からでした。自分たちがイメージしていた年代を越えていましたね。先ほど、通販の話をしましたが、8~9割は道外からの注文で、残りの1割に関してはほとんどが函館の60~70代の方からの注文なんです。

今、観光の人気調査をすると函館は「魅力のある街」とか、ブランド力がある、とか言われてますけど、暮らしている人間からすると、ネガティブな問題もいっぱいある。若い世代は函館の良さと悪さ、両方知ってるんですね。実際生きていくのにはたいへんな街だから、イメージとして先にネガティブなことが来ちゃう。

でも60代から上の人たちは本当にキラキラしていた時代の函館を知ってて、札幌には負けないという自負やプライドがある。確かに意識的に懐かしさを取り入れてはいますが、その時代のネタが結構入っているので喜んでいただいてるのかなと。

———これだけ人気があると、電子書籍化やWEB掲載の話も来るのでは?

話は来ますね、でもしません。偏屈かもしれないけど、あんまり簡単に見られるようにはしたくないんです。会社も蔦屋書店も、“peeps hakodate”で商売をしようとしていないですね。この雑誌のノリが、デジタルと相性が悪い気がするんです。やっぱり紙で見せたいですね。

———それは、読まれる方の年代も意識されてのことでしょうか?

僕がそうなんです。本は「紙をめくって読むもの」という意識があるんですよね。WEBだと流れてしまう。取材に掛けた時間の分、目に止まっているか波及しているかというと手応えがないんですよ。やっぱり手応えは欲しいじゃないですか。だからそっちに気持ちがいかないんです。

簡単に電子書籍化しないのは、計算してるんでしょ?って言われるんですけど、飢餓感を煽るとかそんなことはなくて、僕のワガママを通しているだけです。もし僕が第三者でこの雑誌を見たら、ものすごい嫉妬すると思います。広告費も考えなくていい、自分のワガママを通すことができる。それくらいありがたい、おかしな話なんです。