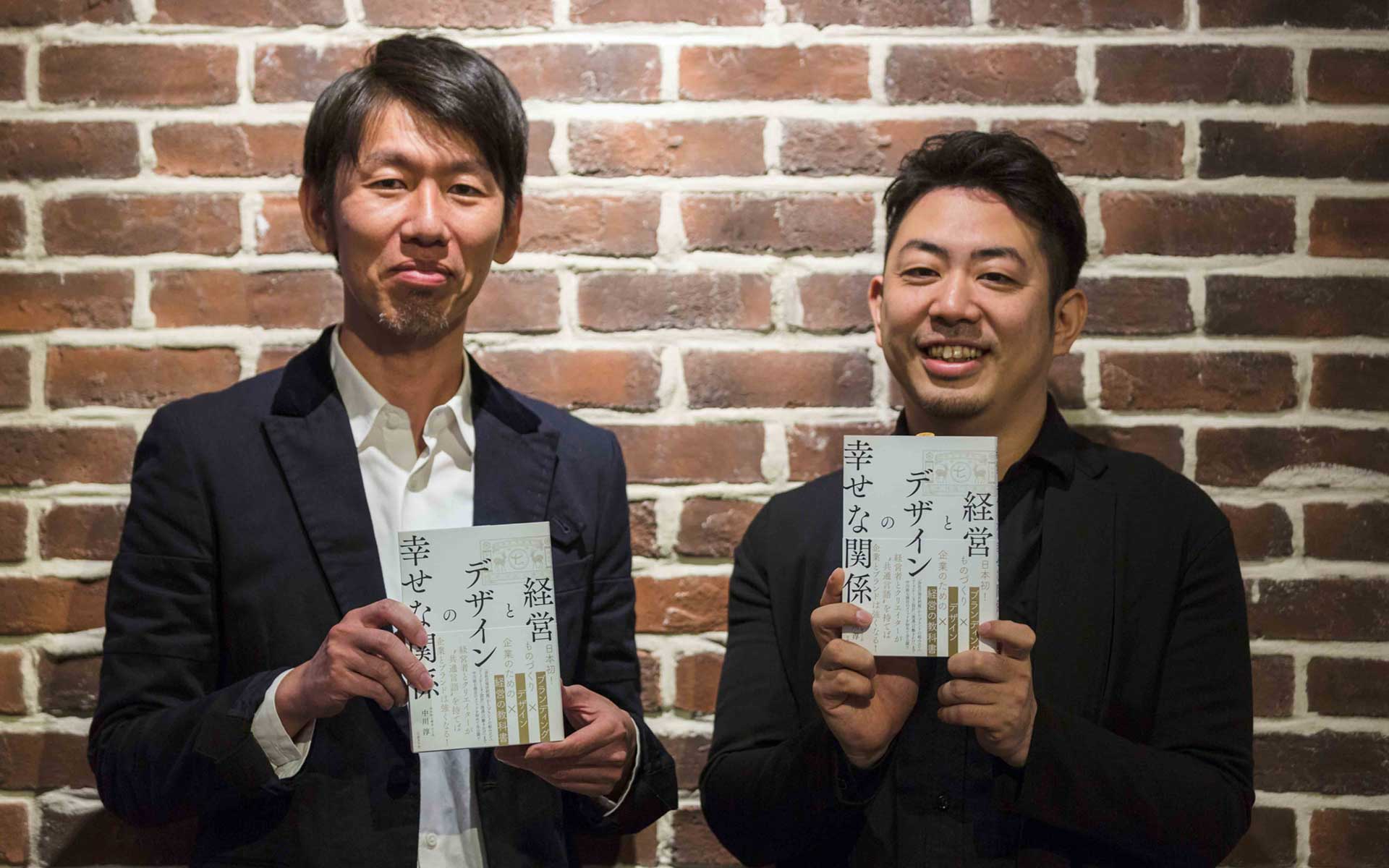

中川政七×鈴木啓太

こんにちは、さんち編集部です。

今回は、『経営とデザインの幸せな関係』(日経BP社)刊行記念として2016年11月に行われた、中川政七とプロダクトデザイナー・鈴木啓太氏のトークイベントの模様をお送りします。

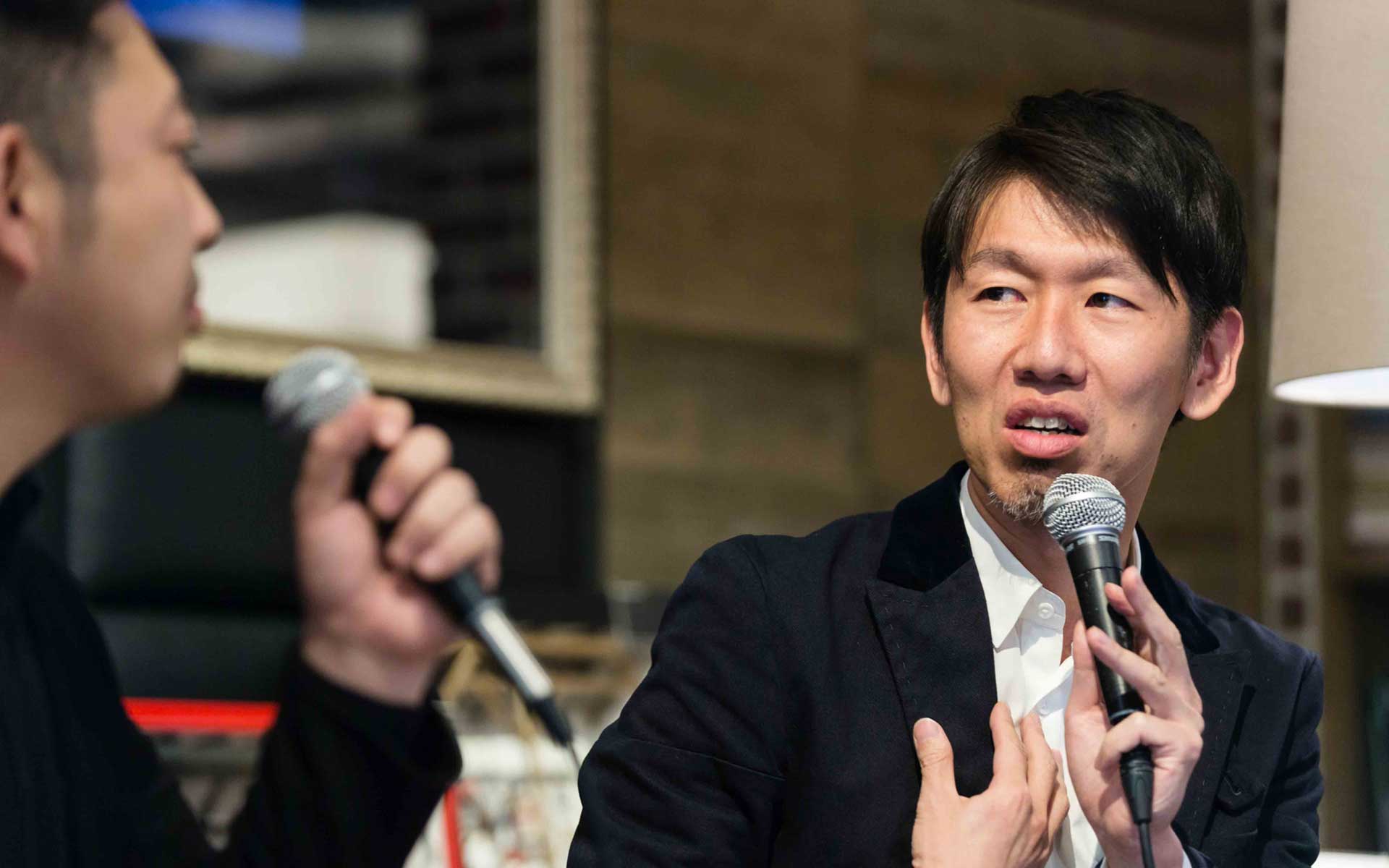

(以下、鈴木啓太氏発言は「鈴木:」、中川政七発言は「中川:」と表記)

経営とデザイン。幸せな関係と不幸せな関係

中川:『経営とデザインの幸せな関係』という本は、会社でなにか事業をする、事業会社を手伝う、コンサル的にかかわるという立場の人が教科書や進行表がわりに使っていただけるようにイメージして作りました。このタイトルなのですが、当然幸せな関係の裏には不幸せな関係がありまして。啓太くんは今まで何か不幸せな関係はありましたか?

鈴木:僕はデザイナーとして、社員5人くらいの小さな会社からいわゆる家電メーカーのような大企業までいろいろなクライアントにデザインを提供していますが、やっぱり不幸せな関係になることはありますね。

中川:例えば?

鈴木:デザインを提出した時に、「全然好きじゃない」と言われたり、デザインのやり直しが発生したり……。互いの認識に何かズレが生じている時は、不幸せな関係を感じます。

中川:そうだよね。あまり詳しくは言えないですけど、僕もデザイナーと仕事し始めた頃、割と痛い目にあってるんです(笑)。「商売を理解してくれないデザイナー」がけっこういました。

鈴木:作家っぽいデザイナー。

中川:そうそう。商業デザインだから、結果についてそれなりの責任と重みを持ってもらいたいんだけど、「それはあなたたちの仕事でしょ」と言われたりして。

互いの言葉を理解できない経営者とデザイナー

中川:振り返れば僕も啓太くんもこれまでの仕事に幸せな関係、不幸せな関係があるんですけど、それを決めるのは何かというと、共通言語だと思うんですよ。

鈴木:僕は「相互理解が深い」と幸せな関係になりやすいと思うのですが、互いに理解を深めるための共通言語ですよね。

中川:そう。同じ日本人で同じ言葉を使っているんですけど、経営者はデザイナー、デザイナーは経営者の言葉を理解できないんですよ。当たり前のように「プロダクトデザイナー」とか「グラフィックデザイナー」とか言いますけど、デザイナーはデザイナーやろうって経営者は思ってるし、そこでまたクリエイティブディレクターなんて出てきたら、なんのこっちゃわからへん。

鈴木:仕事の領域の広さを示してるんですよね。グラフィックデザイナーは平面のデザインをする人、クリエイティブディレクターはもうちょっと包括的な人、のように。

中川:でもグラフィックデザイナーと名乗っているけどクリエイティブディレクターくらいの守備範囲の人もいる。それぞれ、こだわりがあってその肩書きにするわけでしょ?

鈴木:確かに、プロダクトデザイナーとインダストリアルデザイナーのどちらを選択するかは、こだわり以外のなにものでもないですね。

中川:そういう曖昧なものは共通言語にならないんだよね。でも、互いの言葉を理解できないと、仕事もうまくいかない。だから僕は以前から、経営者はデザインのリテラシーを持ちましょう、デザイナーは経営のリテラシーも持ちましょうと言ってきました。

鈴木:今回の中川さんの著書には、まず会社を診断し、次にブランドを作り、商品を作って最後にコミュニケーションを作ると書かれていますよね。最初の会社の診断以外は全てデザイナーがかかわってくる。デザイナーといい関係が作れないといい事業にならないし、いいものが作れない。そのために共通言語を持ちましょうというのがこの本ですよね。

相互のリテラシーの不足がよくない関係を生む

中川:一昔前はロジカルにやっていれば商売もうまくいったし、儲かったんだと思うんですよ。それがだんだん変わってきて、クリエイティブの必要性が高くなってきた。でも、企業で上の立場にいる人はロジカルでゴリゴリきているから、クリエイティブとかよくわからん、という人も多い。ここの融合がどうしても必要だよね。

鈴木:そうですね。例えばスティーブ・ジョブズがいた頃のアップルは、まさにロジカルとクリエイティブがうまく融合された企業だと思います。

中川:そうそう。ジョブズをすごくクリエイティブな人だと捉えている人も多いと思うんだけど、多分違う。あの人はロジカルなんだけど、クリエイティブのリテラシーが高い人で、だからこそ、高いレベルでクリエイティブの良し悪しを判断できたと思うんです。

鈴木:同感です。

中川:経営者とデザイナーのよくない関係性として、リテラシーのない経営者が「デザインをお願いします」と“先生”に頼むと、“先生”がよくわからないデザインをする。それが雑誌に取り上げられて、“先生” はさも自分がデザインした商品が売れたかのようにしゃべるんだけど、実際は売れていない、みたいな話が山のようにあるわけです。

鈴木:それ、誰のことですか?(笑)

中川:例えばね、例えば!でもそれがなぜ起こるかといったら、経営サイドのオーダーが通ってないんですよ。これくらいの価格帯のもので、年間に1000万円売れてもらわないと困るんですと具体的にオーダーしていないといけない。お金の話だけじゃなくて、他にもブランドの意図とかいろんなオーダーがあるわけやん。何ができなくて何を助けて欲しいのかということをちゃんと自分の言葉で言える事業者って少ないんですよ。

「たとえ話」で理解を深める

鈴木:中川さんの話を聞いていて、ドワンゴの川上さんの「日本の教養は週刊少年ジャンプでできている」という言葉を思い出しました。これってドラゴンボールでいうとこういうことだよねとか、週刊少年ジャンプくらいみんなが読んでいるものがあって、伝えたいことをそういうものに例えるとコミュニケーションがしやすい。

中川:まさに共通言語ですね。

鈴木:この「たとえ話」でいうと、僕はクライアントとの共通言語を探る時、それぞれの業界の言葉で置き換えています。例えばガラスメーカーの人と話す時は、他のガラスメーカーを例に挙げる。iittalaという有名な北欧のブランドがあるんですが、iittalaみたいな口の感じにしたいんですよね、という話し方をすると、相互理解が深まりやすくなる。

中川:たとえ話は、相互理解を生むためのひとつのコツだよね。

鈴木:あとは、その人が好きなものに例えてあげる。ファッションが好きだったら、今回のブランドって、ファッションブランドでいくとどのへんのブランドのイメージですよねと言うと、すごく理解してくれますね。

中川:今の話は、坂井直樹さんが書いている『エモーショナルプログラム』(エクシードプレス)と同じだよね。縦軸が精神年齢、横軸が感性、左寄りがコンサバティブで右寄りがアグレッシブという図表を使って、世の中のブランドを二次元にプロットする。例えば自分が新しい雑貨ブランドを始めようという時に、まず自動車でボルボはここ、ベンツはこことプロットして、次は雑誌でプロットする。そうすると、自分が目指すものがどの位置にあるのか視覚化される。これはデザイナーにイメージを伝える時のコミュニケーションツールで、僕は「粋更 kisara」という新ブランドを作る時から使っています。

鈴木:デザイナーはビジュアルで、経営者側はテキストで考えようとしがちだから、具体的なイメージがわかるこの手法は良いですね。以前、雑談で中川さんとどういうタイプの女の子が好みかという話をした時にも、このマッピングの話をしましたよね(笑)。横軸の左寄りが安室奈美恵で右寄りが蒼井優で、どのへんがいいかみたいな。

中川:真ん中が竹内結子で、僕と啓太くんは蒼井優よりなんだけど、「THE」というブランドを一緒にやっている米津さんは左より(笑)。

鈴木:とてもわかりやすい。

ブランド「THE」を立ち上げる

中川:仕事に話を戻すと、僕はエモーショナルプログラムを使いつつ、もう一方でビジュアルのコラージュみたいなものも作りますね。それをデザイナーに見せて、やりたいことはこういうことなんですよ、と提示したりします。

鈴木:百聞は一見に如かずというか、やはりビジュアルの力は大きいですね。

中川:これも、共通言語をもつためのアプローチで。最初からクリエイティブと距離を置いている経営者も多いと思うけど、関係者にリテラシーがあって、それぞれの専門を尊重して、それが噛み合うとうまくいくんです。これは啓太君と僕、クリエイティブディレクターの水野学さん、先ほど話に出た米津さんの4人でやっている「THE」というブランドの話がわかりやすいと思う。

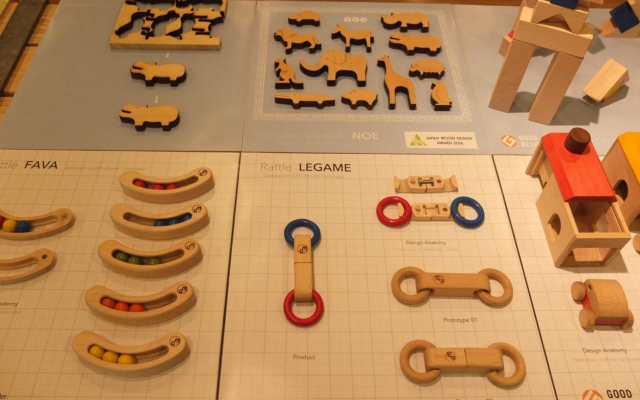

鈴木:もともと富士山グラスというデザインの仕事で一緒になった水野さんと僕が、「自分たちが本当に欲しいもの作ろう」ということで、プロダクトブランドを立ち上げようという話になりました。でも水野さんは以前から、これまで数多くのデザイナーズブランドが生まれては消えていったのは、流通がなかったからじゃないかと指摘していたんです。そこで、流通のプロ、ビジネスのプロを入れようということで、中川さんにお願いした次第です。

「Tokyo Midtown Award 2008」のデザインコンペで水野学賞を受賞した鈴木啓太氏デザインの富士山グラス。

「Tokyo Midtown Award 2008」のデザインコンペで水野学賞を受賞した鈴木啓太氏デザインの富士山グラス。中川:僕の力はさておき、水野さん、さすがだなと思うのは、デザイナーという立場でありながら経営のリテラシーがあるから、自分たちでは補えないものがあると理解していたことですよね。ちなみに僕は水野さんと10年来の付き合いで仲もいいんですけど、そういうふうに仲のいい人たちで商売を始めると大体もめるんですよ。それで一瞬迷ったのだけど、啓太君も水野さんも経営リテラシーがあり、僕もそこそこデザインリテラシーあるから、お互いそれぞれの領分を守りながら平和にやれるんじゃないかなと思って。実際4年やってきて、仲良くやってるもんね。

鈴木:立場が明確なので、お互いをリスペクトしながらできていると思います。

中川:もちろん、意見が食い違うこともあるんです。それは売れないよ、いやいや売れると思いますみたいなこともあるんだけど、最後はそのジャンルの専門家の意見を尊重する。

鈴木:よくあるのは、いくらで値付けするかというところで、クリエイティブサイドと経営サイドでもめて。でも最後は中川さんのいう値段でいきましょうとなりますよね。

中川:僕も自分の領域で水野さんと意見が食い違ったらそこは折れずにちゃんと言うし、水野さんもそれで気分を害したりしないし。

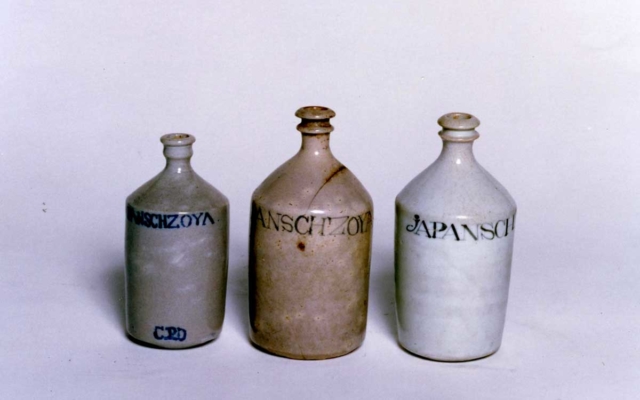

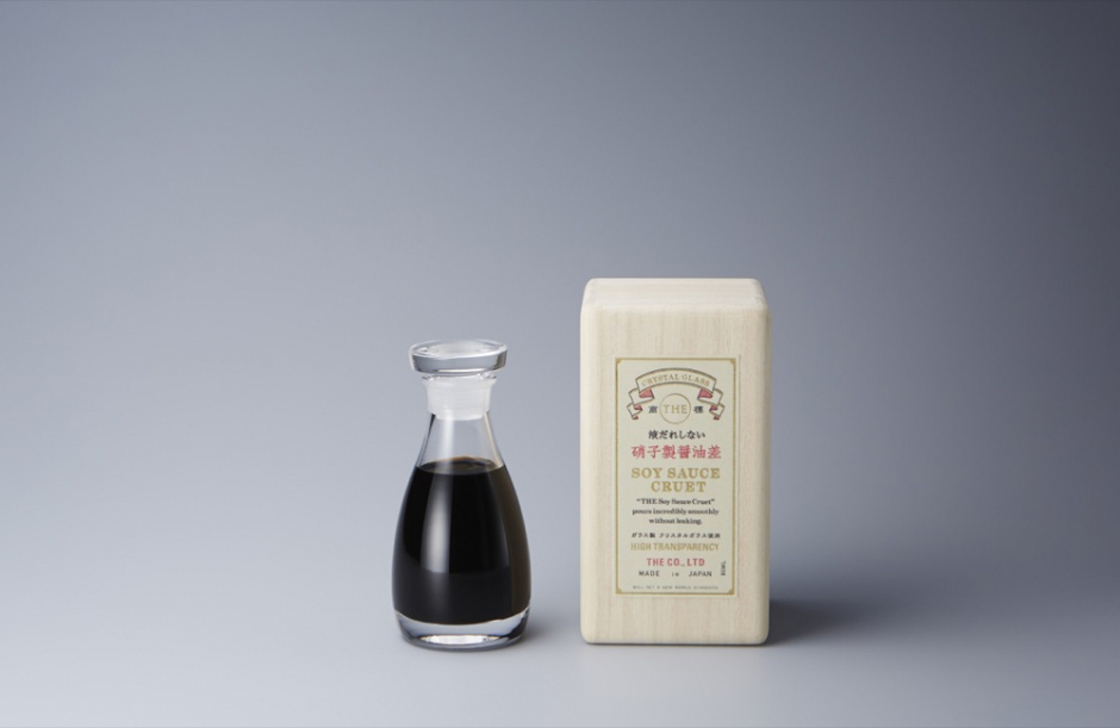

鈴木:みんなの立場がうまく機能して、なおかつヒット商品にもなったのが醤油差しですよね。最初、中川さんが世の中にいい醤油差しがないから、醤油差しを作ったら売れるかもといい出した。それで僕は、キレイで絶対に液だれしないガラスの醤油差しをデザインした。そこで水野さんが、コミュニケーションの専門家として、食文化が変わって醤油の消費量も変わってきているし、もう少し小さくすると冷蔵庫の調味料入れに入るよ、とアイデアを出して。それからデザインを小さく直して、最後に社長の米津さんが工場にべったり張り付いて良いものを仕上げていった。

中川:手前味噌だけど、お互いに分担がきれいにできているから、空中分解せずにやれているんだなと僕も思いますね。水野さんや啓太くんもそうですけど、今の時代、売れているデザイナーさんはみんな経営に対するリテラシーはあるような気がします。

液だれしない、「THE 醤油差し」

液だれしない、「THE 醤油差し」求む、“打率入り”デザイナー名鑑

鈴木:中川さんはいろいろなデザイナーさんとお付き合いしてるじゃないですか。どういう風にデザイナーを選んでいるんですか?

中川:そんなにたくさんの人を知っているわけじゃないので、この案件には誰がはまるんだろう迷った時は、詳しい人に相談しますね。それで3人くらい名前を教えてもらったら、そのデザイナーのウェブサイトをひたすら見て、ピンと来た人に声をかける。だから、紹介をしてくれる人がいないとなかなか難しい……。

鈴木:やっぱりデザイナー選びって、大変なのかな。

中川:決して簡単じゃないんですよ。だから、今出ているものとは違うデザイナー名鑑を出して欲しいですね。得意分野がマッピングされているだけじゃなくて、打率も出して欲しい!オーダーがはっきりしていれば打率が出るわけですよ。1000万円売りたいプロダクトをデザインしました、それが800万だったら達成率80%じゃないですか。その数字を常に出すべきで、その積み上げが打率になる。これは、デザイナー側から経営サイドへの歩み寄りだと思うんですよ。

鈴木:打率(笑)。重要ですよね。

中川:これからは、ロジカルとクリエイティブ、その両輪を回さないと経営できない時代だと思います。だからこそ、経営者とデザイナーが共通言語で互いに理解を深めて、しっかりと役割分担したらリスペクトしあう、「幸せな関係」が増えて欲しいですね。

——

<掲載商品>

・富士山グラス

・THE 醤油差し

構成:川内イオ

写真:古平和弘