大人になってから好きになったものって、何がありますか?

食べ物、本、音楽、服‥‥。新しい“好き”が見つかるのはいつでもとても嬉しくて、自分の世界が広がったように、ちょっとだけ誇らしくも感じます。

最近、そんな“好き”に新しく加わったのが天然染料で染めた洋服です。これまでそもそも出会うことが少なく、化学染料との違いを特別に意識したこともなかったのが正直なところなのですが、一つの作り手さんとの出会いが意識を向けるきっかけに。

福岡県三潴郡大木町(みずまぐんおおきまち)で天然染料・手染めのものづくりに取り組む宝島染工さんの仕事に心を奪われ、試しに‥‥とその手から生まれる洋服を暮らしに取り入れてみると、自分だけの静かな幸福感と、それでいて誰かに自慢したくなる晴れやかさに包まれました。

この感動を伝えたくて。今日は宝島染工さんのご紹介をさせてください。

天然染め“らしくない”、ユニークな柄やシルエット

博多市内から熊本方面へと車を走らせること1時間弱。周りを民家と田畑に囲まれたのどかな地に、天然染料・手染めのものづくりを今に引き継ぐ、宝島染工の工場とショールームが点在します。

「宝島倉庫」と名付けられたショールーム兼出荷場は、外から見ると素っ気ない物置場のような印象。ですがその扉を開くと、高い天井からたっぷりとかけられたカーテンが、いきいきと布の表情を変えながら出迎えてくれるのです。

シンプルな室内の中央には、これまた天井から吊られた大きな紙のモビールが。木々が風に葉を鳴らすように、ゆらゆらと揺れています。これらのカーテンやモビールは宝島染工によって染められたもの。無機質な倉庫に植物の息吹を感じられるその美しさに、思わず息をのみました。

「カーテンはシーズンごとにその季節らしい染めに変えています。モビールは藍の染料を使って板締めの技法で染めたもの。藍染めって葉っぱから色素をとるんですよ。それで、木って枝になってるじゃないですか。その理屈で、『葉っぱから作った染料で、もう一度木を作ってみる』というコンセプトで作りました。室内でも植物の美しさを感じられるようにしたいなと思って。

ただ、いろんな場所で取り付けていただけるようにと思って設計したものの、結局組み立ての難易度が高くて、私しか取り付けられなくて。注文いただくこともできるんですけど、私が全国に取り付けに伺うことになっちゃいました(笑)」

あははと笑ってチャーミングに話すのは、宝島染工の代表・大籠千春(おおごもり・ちはる)さん。30歳で宝島染工を立ち上げ、少量生産が当たり前の天然染料・手染めのものづくりの世界で、中量生産に臨む稀有な作り手です。

またその珍しさは洋服のデザインにも。天然染料の洋服と聞くとイメージするのはナチュラルな色とシルエットですが、宝島染工が作るオリジナル商品は、言葉で表すなら“スパイシー”。同社のSNSにはエッジのきいた大胆で繊細な染めの柄と、ユニークなシルエットの洋服の写真がずらりと並んでいます。

一つひとつの洋服は一見「着こなすのが難しそう」と怯むのですが、鏡の前で合わせてみると不思議となじむ。性別も世代も関係なく、着る人の意思を引き立てる服のような印象を受けました。

「藍染めとか草木染めって『ナチュラルで着心地がいい』みたいなイメージがあるじゃないですか。素材も、リネンや綿だけが使われたり。それって間違いじゃないんですけど、宝島染工では少し違うアプローチがしたいなと思ってます。

天然染料のお洋服って価格をそんなに安くはできないので、購買層が比較的お金に余裕のある、30代後半から70代の方になってくるんですね。でもそうなると、自分も年を重ねて味が出ているのに、服も味が出ているみたいになっちゃって。カドが全部とれちゃうんですよ。

だからうちでは柄を大胆にしたり、素材に少しだけキュプラやシルクを入れたり、綿を使うにしても細番手(=細い糸)を使って生地の目を詰めて、纏ったときにしゃんとして見えるような洋服に仕上げているんです」

掲げるのはジェンダーレスでエイジレスなものづくり。先ほどのSNSでは20代から70代までの男女モデルが同じように、同じ服を纏います。年齢も性別も関係なく着られる天然染料の服を作るのも、同社ならではの特徴です。

「年齢や性別を区切ることに私がメリットを感じないというか。天然染料・手染めで作る服を特定の層だけが着るっていうのも、自分がやりたいことと齟齬があるなって。同じ服をご夫婦や親子で着れたりとか、そういう感覚がいいなって思うんです」

事業体さえ健康であれば「どうにでもなる」

大籠さんが宝島染工を起ち上げたのは30歳の頃。高校でデザインを学び、大学では染織を専攻して、卒業後は天然染料を扱う染工房へ就職しました。

「化学染料に興味がないわけではないんです。でも、天然染料の魅力に惹かれちゃって。天然染めのいいところって、思い通りにならないってデメリットもあるんですけど、思い通りにならなくてもきれいなんですよね。化学染料は思い通りに染まらないと『目指すものにそぐわない』って、それがストレスになったりするんですけど、天然染料は100%に仕上がらなくてもきれいだなって思える。そこがいいなと」

婦人服を手がけるその企業で染めのものづくりに没頭した大籠さんですが、天然染料で仕上げた婦人服には、高単価で装飾性の高い商品が多いことに違和感を持ち、自分で着られるような“普通の服”を作りたいと思うように。染めの可能性を探るために経験を積みたいと、化学染料を使って手染めのものづくりを手がける企業へと身を移します。そして5年ほど経験を積み、時代はインターネット普及期へ。買い物や流通に変化の兆しが表れ、さらにはインクジェットプリンターの登場によりものづくりも様変わりしていきました。

自分がこれからやるべきこと、やりたいことを改めて考えたとき、浮かんだのは「やっぱり天然染料・手染めのものづくりがしたい」という想い。ただしどこも小規模の工場ばかりで就職口はなく、色々と考えた末、自分で起ち上げようと決意したといいます。

「閉業された染工房になら設備もあるし、もともとはそんな場所を引き継げないかなって何社か見に行ったんですけど、簡単に言うと女だからダメって言われるんです。会社の信用もないし、大手にいたわけでもないし、地元の事業者さんとのルートもないしで、結構風当たりが厳しくて。だから自分で作るしかないと思って、父が作っていた田んぼを潰して今の工場を作りました。お客さんに来ていただくにはまぁ、便利な場所とは言えないんですけどね(笑)。

でも私、事業体さえ健康であればどうにでもなるという考え方なんです。専門性を高めて特化すべき技術があれば人が集まるから、運送の利便性とWi-Fi環境と空港が近ければ、仕事はできるなって思って」

天然染めが手に取りやすくなるように。中量生産にこだわる理由

OEM(=他企業から依頼を受け、商品を製造すること)とオリジナル商品開発の二軸でものづくりを届ける宝島染工。天然染料・手染めの工房は他にもありますが、やがて宝島染工にはたくさんのOEM依頼が舞い込むようになりました。中川政七商店も同社と共にものづくりに取り組む企業の一社です。

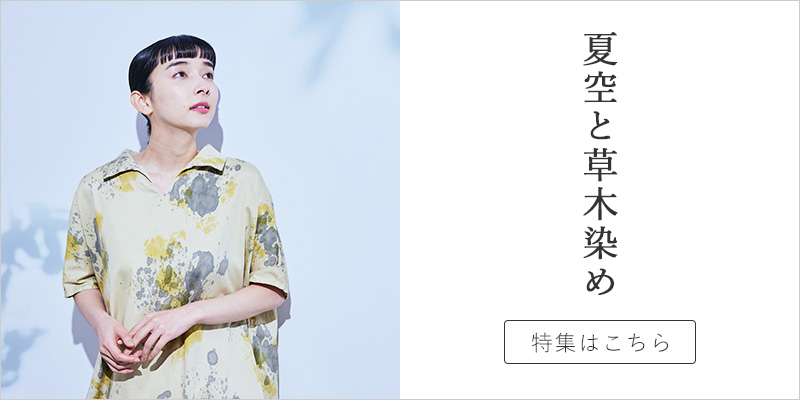

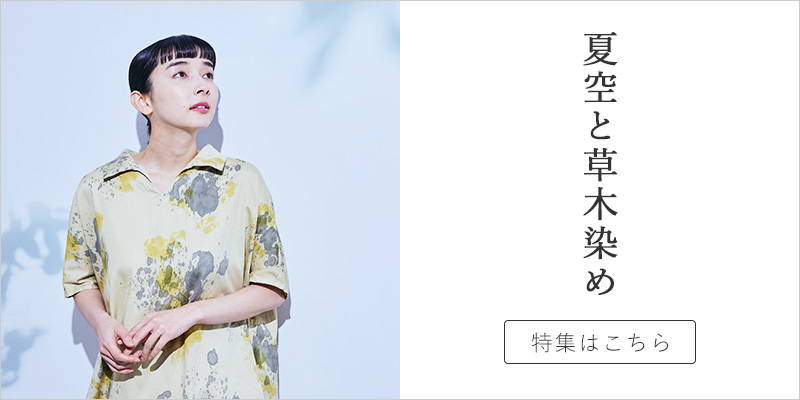

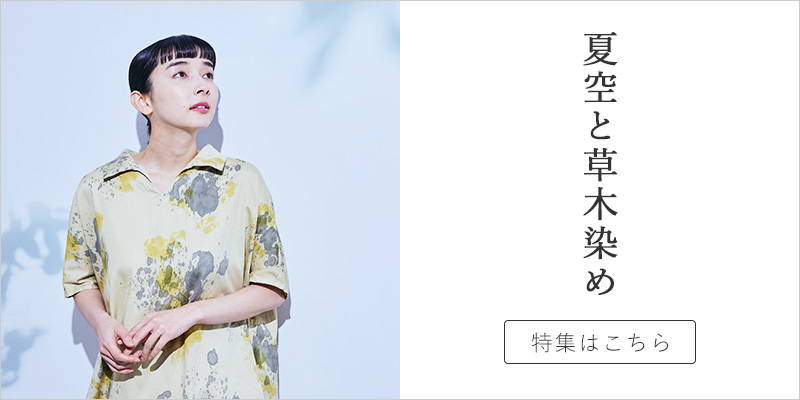

2023年に中川政七商店が宝島染工と作った、藍染めの洋服

2023年に中川政七商店が宝島染工と作った、藍染めの洋服

多くの企業から支持される理由の一つが、「中量生産」に臨む姿勢。染めの工程を長年の経験と勘に頼って進める事業者も多いなか、同社では工程を全てデータ化し、スケジュールも最初に取り決めたうえで、ものづくりを進めます。誰が、どの工程を、どの程度の時間をかけて作業したのかも全部資料に落としていくそう。

そうやって製造量や納期をきちんとコントロールすることで中量生産を可能にし、特定の層だけでなく、天然染料・手染めのよさを多くの人に届けたい。そんな想いが背景にはあるようです。

「作品を作りたいのか、商品を作りたいのかということだと思うんですよ。少量生産の作り手さんを否定しているわけではなくて、そこでは本当に美しく丁寧なものづくりをされていると思います。

でも商品にできる仕組みを作るのが、自分たちの仕事だなって私は感じてるんですよね。全部データ化するのもそうだし、テキスタイルを開発したり、お取引さんとの窓口に自分が立って、そのブランドのイメージや企業スケールに合う柄や作り方を提案したりするのが自分がやるべき仕事だなって」

この日は2024年の初夏に中川政七商店が発売する商品の染めの最中だった

この日は2024年の初夏に中川政七商店が発売する商品の染めの最中だった

染め専用の道具もたくさんあるなか、今回の柄入れはあえて“ラップ”で。身近な道具を使い、誰でも、専用道具がなくなっても染められるよう工夫を重ねる

染め専用の道具もたくさんあるなか、今回の柄入れはあえて“ラップ”で。身近な道具を使い、誰でも、専用道具がなくなっても染められるよう工夫を重ねる

国内を中心に受けるOEMは、生産量では同社の6割程度。一方で売上にすると、オリジナル商品と割合が逆転するのだといいます。けれど、自社商品だけを作る判断はあえてしないそう。その理由を大籠さんはこう話します。

「自社商品だけになると、貴重な無駄がなくなる気がして。各社のデザイナーさんとお仕事をしていると『何でそんなことを思いつくんだろう』って、うちでは思いつかないようなデザインを上げてこられる場合もあるんです。そういう、社外のデザイナーさんとできるスペシャルな仕事に自分は喜びを感じるんですよね。あとはご一緒する企業さんのものづくりを叶えるために、自分たちにできることを考えるのに面白さや意義も感じるし」

経年変化が味を出す。天然染料の魅力

改めて、天然染料・手染めのものづくりのよさとはどこにあるのでしょう。何となく「自然でいいな」というイメージは持つものの、これを機に大籠さんが思う、着る人にとっての魅力を聞いてみました。

「天然染料のほうが洗っていくと風合いが出るってイメージですね。普通はお洋服って、お店で購入したときが“完全な”状態だと思うんですけど、天然染料の洋服って育っていくんです。化学染料だと着る回数を重ねると、完全品からどんどんマイナスになっていくような印象があるかもしれないですけど、藍染めとか草木染めの場合は何年か経ったときのほうがいいってこともあるんですよね。『未使用で無傷の状態よりいい色になってる』ってことがあると、私は思うんです。

ただ化学染料が悪いって言いたいわけでは全然なくて。プラスチックのコップもいいところはあるけど、クリスタルのコップだと透明度が高くてきらきらしてて、食卓に並べると気持ちいい。同じ“コップ”でも、受け取る気持ちが違ったりしますよね」

もう一つ大籠さんに質問です。天然染料の洋服を迎えたい気持ちはあるけれど、お手入れが少し大変なイメージが。どう付き合っていくのが、長く“育てて”いくコツなのでしょう。

「かまってやることですね。忘れないでいるというか。天然染料で染めたものって日焼けもするし、経年変化もするんです。忘れて使わなくなると、日焼けも見過ごしちゃう。例えば藍染めならたまに洗うだけで日焼けはきれいになじむし、そうやってかまってやることでコンディションが長く保ててきれいに着れる。放っておくって、服にとっても寂しいですよね。

うちでは気軽に着られるように、お手入れもできるだけ自宅でできるように作っています。難しくしちゃうと、みんな着ないですよね。例えば私も、全部の服にアイロンをかけて着るかって言われたらかけないですし(笑)。天然染料の洋服を、デイリーユースにしたいから」

会話を重ねるうちに、どんどんハマっていく天然染料の魅力。出会う機会の少なかった洋服も、宝島染工が中量生産に臨むことで、これまでより気軽に迎えられるようになりつつあります。

「ありがたいことに天然染めに興味を持ってくれる方がちょっとずつ増えてきて、私としては『農道を走ってたのに国道に出ちゃった』みたいな感じなんです(笑)。でも『もっともっと大きくしたい』とは思ってなくて、今より少し大きいくらいの規模が自分の望むものづくりを叶えるにも、工場の体力的にも、最適かなって思うんですよね。大きくしたいわけじゃなくて、長く続くのがいいことって感覚で。作る人も着てくれる人も気持ちよくいられるような環境にしないと、お互い結局、長くいられないと思うんですよ。

今の規模をちゃんと保って回して人がしっかり働ける形態を整えていけば、私がいなくても自走できる組織になる。今は私がいないとオリジナル商品の開発はできてない状態ですけど、それが例えば、外部のデザイナーが入っても自走できるような工場になるのが次の形態だと思います。

天然染めって今はまだ特別な洋服だけど、たくさん作って誰でも買えるようにしたくって。安くはできないんだけど、買いたいときに手に入って、『特別だけど特別じゃなくなる』のような感覚までいきたいですね」

やわらかな陽光がさす染め場でたたんだ端切れを藍に染め、ゆらぎあるその模様を見せてくれた大籠さん。染料の発色を確認するためあえて白色を選んでいるという作業着には、藍の色が美しく散らばります。

「天然染料はままならないからこそ、美しい」。大籠さんのその言葉を、宝島染工で染められた洋服を身につけるたびに思い出し、毎回、今日が少し特別な日になるのです。

<関連商品>

中川政七商店では、宝島染工さんと作った「草木染め」シリーズを販売中です。天然の草木を染料に、手捺染で色を重ねた洋服や小物たち。裾をふわりとゆらしながら、夏空のもとのお出かけ着としてお楽しみください。

・草木染めの色かさねワンピース

・草木染めの色かさねスカート

・草木染めの色かさねストール

・草木染めのバッグ

<関連特集>

<関連記事>

・【スタッフのコーディネート】草木染めの色かさねスカート

・【スタッフのコーディネート】草木染めの色かさねワンピース

・【あの人が買ったメイドインニッポン】#29 染め職人・大籠千春さんが“最近買ったもの

文:谷尻純子

写真:藤本幸一郎