いま、一部の農家でとんでもなく大きな注目を集めている「堆肥(たいひ)」がある。堆肥とは家畜の排泄物にオガコ、わら、籾殻などを混ぜて、発酵させて作る肥料を指す。排泄物という言葉を見て、ん?と眉をひそめる方もいるかもしれないが、できることならもう少し読み進めてほしい。

まだ日本でもごく一部にしか知られていないこの堆肥は、もしかすると農業に革命をもたらすかもしれないのだ。それは、あなたの口に入る野菜を変えることを意味するし、一般の人も購入できるものだから、家庭菜園で革命の一端を担うこともできる。

病虫害から野菜を守る堆肥

長年の試行錯誤の末に革新的な堆肥を生み出したのは、飛騨高山の藤原孝史さんだ。藤原さんの堆肥を使った飛騨高山の農家からは、こんな電話がよくかかってくるという。

「藤原さん! 藤原さんの堆肥を置いたところだけダニにやられません!」(ほうれん草農家)

「藤原さん! 夏場にほかのみんなはダニに負けたんですけど、藤原さんが言った通りにしたらうちはぜんぜんやられなかった」(イチゴ農家)

どちらの農家も有機栽培をしていて、いつも病虫害に悩まされていた。この病虫害を防ぐために農薬がある。農家は農薬を使うか、病虫害に怯えながら有機栽培や無農薬栽培にこだわるのか、選択を迫られているのだ。そこで救世主のごとく現れたのが、藤原さんが作った堆肥「Revive soil」だ。堆肥とは肥料であり、土を豊かにするものである。なぜ、ダニの被害を減らすことができるのか?

「有用菌の密度の高い堆肥のベースがあると、益虫となるダニなど土壌生物が繁殖するんですよ。その益虫が、害虫となるダニを食べてくれるんです。だから、うちの堆肥を撒くと目に見えるほど大きなダニが歩いていますけど、それは益虫なんです」

ここで、あれ? と思った方は、多少なりとも農業に通じた方だろう。堆肥によって土壌生物が繁殖し、農作物の栽培に適した豊かな土になるという話は、藤原さんの「Revive soil」に限らず、当たり前の話だ。ダニを防ぐほどの効果を持つ堆肥は珍しいかもしれないが、それが果たして「革新的」なのか?と疑問を持つ方もいるだろう。

そうではない。革新性のカギを握るのは、藤原さんが最近、口にするようになった「社会的農業」という言葉だ。藤原さんの堆肥は、農業だけでなく、堆肥のもとになる畜産業も変えるポテンシャルを持つのである。

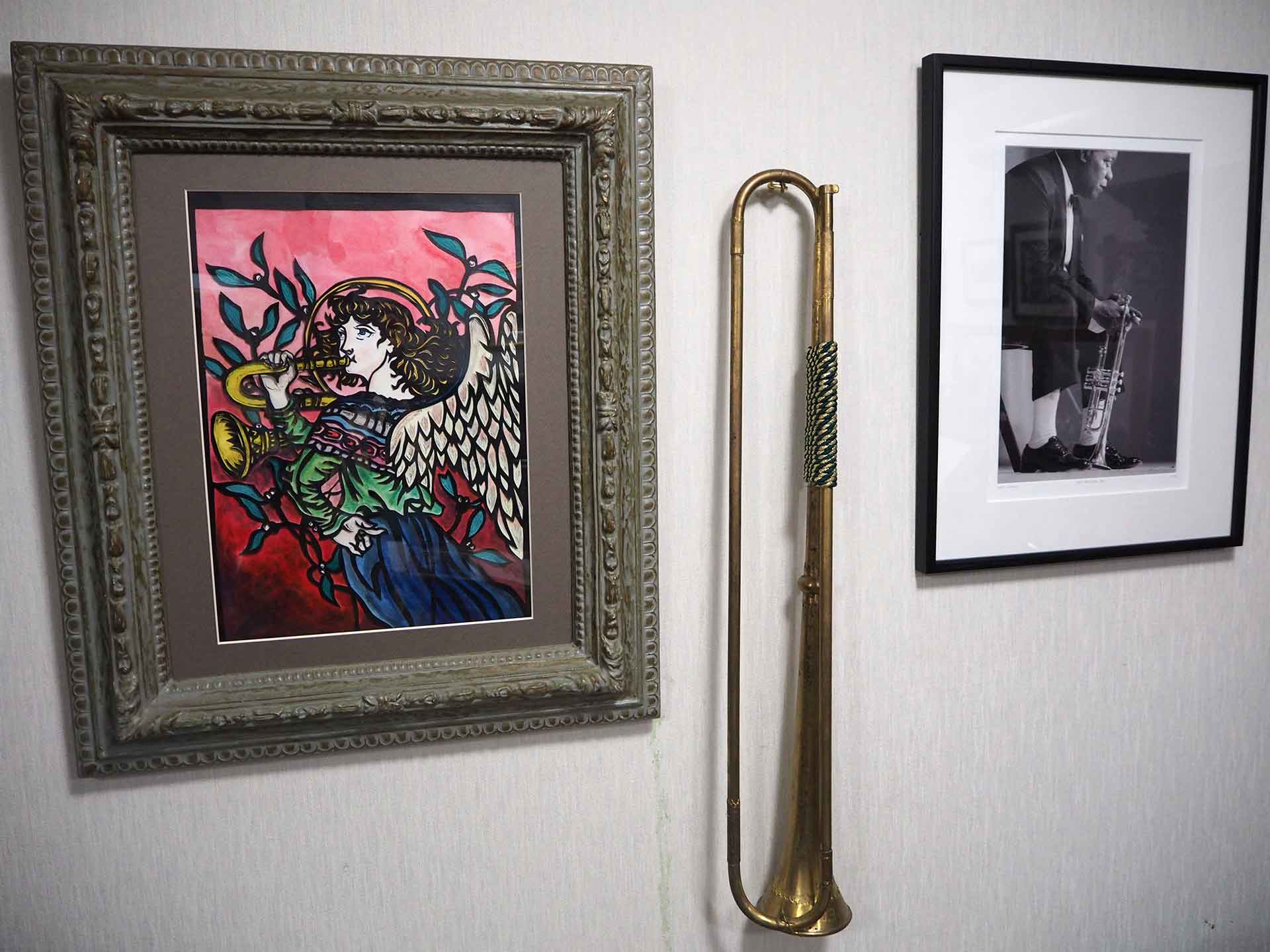

野菜農家から牛飼いに転身

1956年、田んぼと畑が広がる高山市の丹生川町で生まれた藤原さん。父は林業に就いていたが、夫婦で農業も手掛けていた。中学2年生のある日、唐突に、藤原さんの脳裏に鮮明なイメージが浮かんだ。それは、自然のなかで伸び伸びと飼育されている家畜がいて、そこから出る堆肥を使って農作物を作るという循環型農場だった。

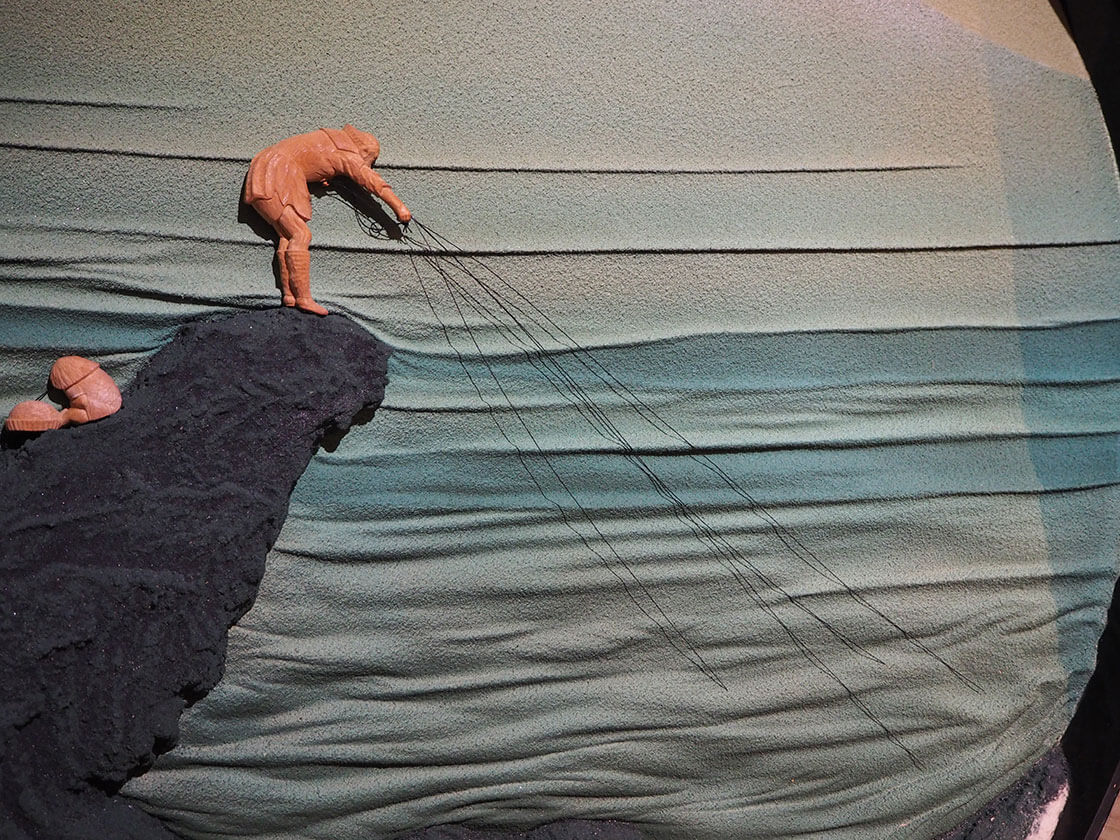

「本当に、ひとつの絵として総合農場のイメージが降りてきた。僕が目指すものは、それからずーっと変わってないんですよ」

時は経ち、大人になった藤原さんは野菜を作る農家になっていた。ブロッコリーやグリーンピース、赤カブやとうもろこしなど色々な野菜を育てていたが、27歳の時、やむを得ない理由で肉牛を育てる牛飼いに転身。右も左もわからぬ状態で、牛と向き合う日々が続いた。

独学で有用菌の培養を開始

そして2001年、「牛飼いの仕事もひと段落したな」と判断した藤原さんは、堆肥の研究を事業として本格化することになった。

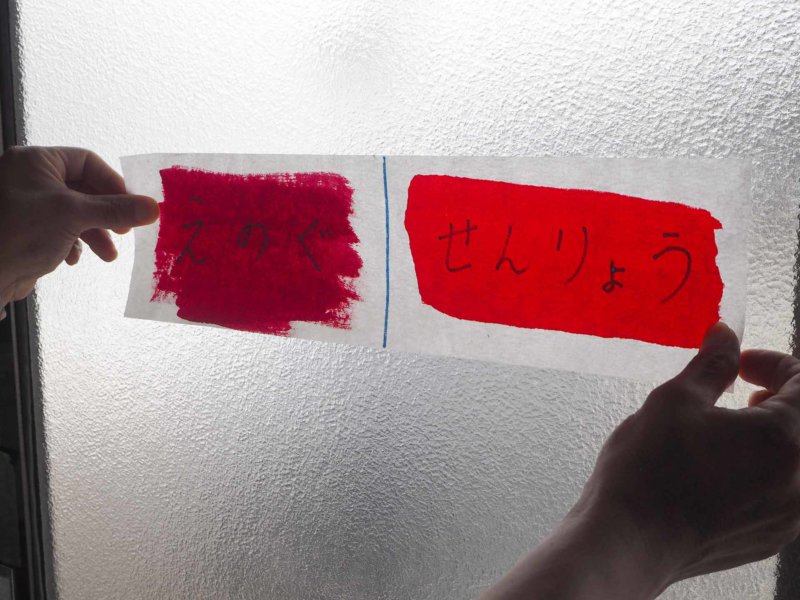

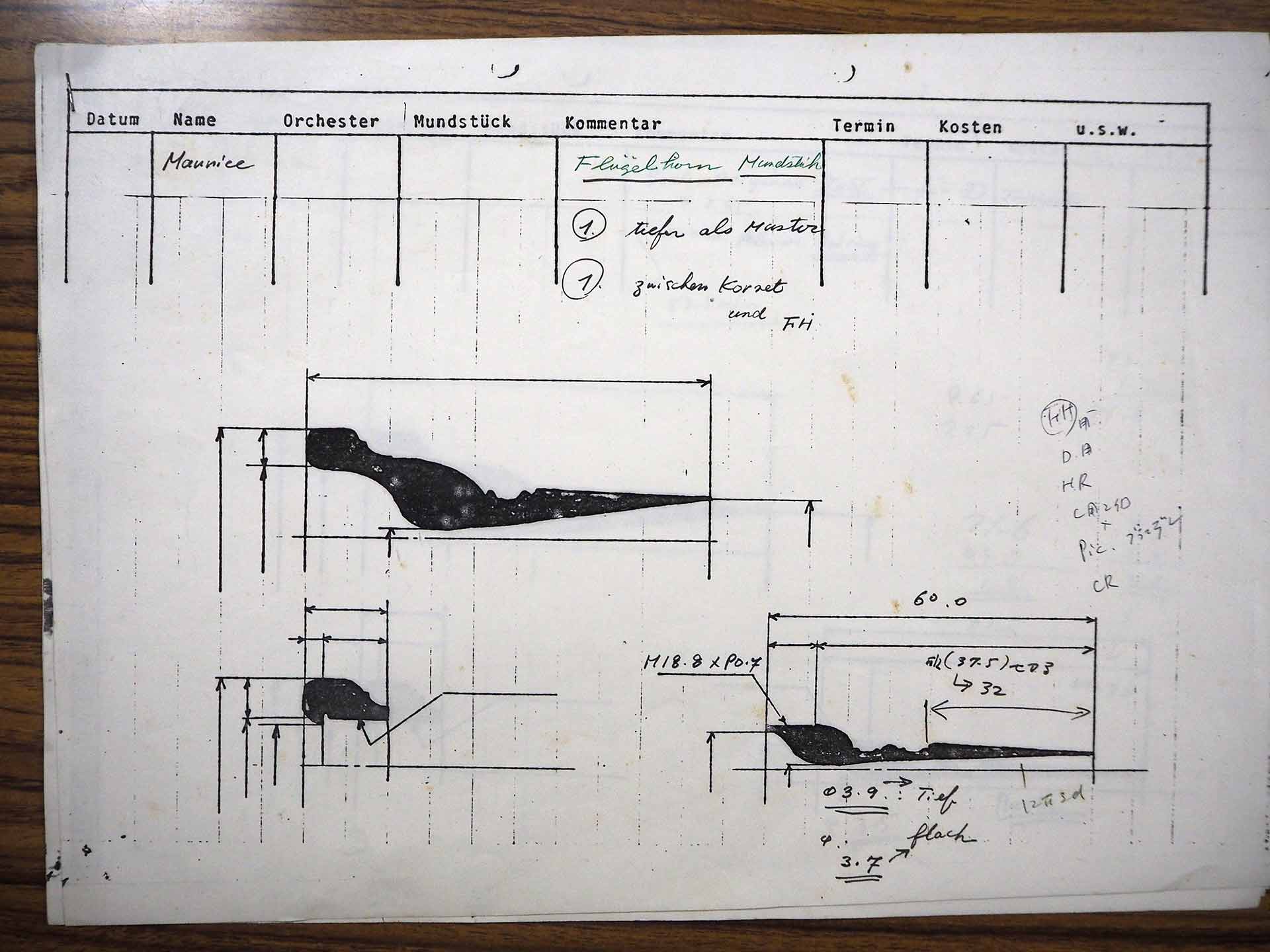

「僕の頭のなかにはずっと『総合農場』のことがあったので、実は1989年ぐらいからうちの牛のフンを使って堆肥の研究をしていました。その時に、まずはフンの悪臭をどうにかしたいと思って、独学で土壌学や微生物について勉強して、微生物の応用を始めたんです。自分で土着菌を採って培養して、乳酸菌を中心とした有用菌を入れた飼料をホルスタインに食べさせていました。それがだんだん良い結果が出るようになったので、特許も取りました。それで、委託生産に移したタイミングでもっと良い堆肥を作ろうと」

藤原さんは知人の酪農家と相談し、牛に有用菌を入れた飼料を食べさせ、そこで出たフンを藤原さんが回収して堆肥にするという事業を始めた。瞬く間にその堆肥の評判が広がり、宣伝もしていないのに完売するようになった。フンの匂いや処理は酪農家の課題でもあるので、全国の酪農家から依頼を受けてコンサルティングをするようにもなった。

するとある時、乳酸菌を製造販売する会社から連絡があった。藤原さんは「循環のシステムが日本に定着すればいい」という思いで知り合いの酪農家を紹介したところ、その飼料は爆発的に売れるようになった。ところが、次第に品質が低下するようになったため、藤原さんは自ら別の乳酸菌を探し求めた。

牛の腸内フローラを整える乳酸菌

そうして出会ったのが「NS乳酸菌」だ。乳酸菌についての説明は割愛するが、これが藤原さんも想像しなかったような効果を生んだ。

「フンの悪臭が全くなくなったんです。悪臭の原因は微生物が分解できないぐらいの栄養素で、乳酸菌とか微生物の機能性が低いと分解しきれない。これまでは多少なりともフンの匂いがしていたのですが、いまはそれがまったくなくなりました。それだけじゃありません。牛の乳量が増えて、乳質も良くなったんです。さらに、搾乳作業中についた粘膜の傷に有害菌が入って乳房炎になると、抗生剤を打ってそのミルクを廃棄するという悪循環になるんですけど、乳房炎の発生率が激減しました」

乳房炎が減り、乳量が増え、乳質が良くなるということは、端的にいえばその牛の免疫力が高まり、健康になっているということだ。いま、人間の健康管理に腸内フローラが注目されているが、NS乳酸菌は乳牛の腸内フローラを整えるのに合っていたのだろう。そして、フンのなかに含まれるNS乳酸菌を微生物や土壌生物が食べると、それらもまた見違えるように活性化する。そうして、病虫害を防ぐ堆肥ができたのだ。藤原さんはこの仕組みを鶏や豚にも応用できないかと考え、同じようにNS乳酸菌を使った飼料を食べさせたところ、どちらのフンも牛と同様の効果が得られたという。

目指すのは「社会的農業」

取材当日、実際にまだ湯気が出るほど発酵している状態の堆肥を見学させてもらったが、鼻先につくほど顔を近づけても全く悪臭はしなかった。むしろ、豊かな土だけが持つどこか懐かしいような香りがした。鶏糞と牛糞を混ぜた堆肥は牛糞だけの堆肥とはまた違う匂いで、出汁や味噌、醤油のような香しさがあった。それを藤原さんに伝えると「アミノ酸が豊富だからだと思います」と微笑んだ。

誰でもこの堆肥を使えるように「みな土」と名付けて販売を始めた藤原さんは、「みな土」のみを使う無農薬、無化学肥料、不耕起の農園「みな土農園」を開園。40種~50種類ほどの健野菜やハーブを作っている。さらに、これからもともと牛舎として使っていた土地で鶏や豚の飼育を始めようとしている。また、堆肥作りに欠かせないオガコも地元で調達しようと、間伐材を使った割り箸作りの研究を始めた。

牛や鶏、豚が健康になり、そのフンと地元の木材から出るおがくずを使った堆肥が土地を強く、豊かにする。自然豊かなその里山には栄養たっぷりで美味しい野菜がなり、人間も動物もそれを食べて、また健康になる。その景色を想像すると、中学二年生の時に思い描いた「総合農場」そのままなのだという。そのあり方を表す言葉が「社会的農業」だ。

「30年もこんなことをずーっとやってるもんですから、最近、絞り出るようにしてこの言葉が出てきたんですよ。自然と社会が調和して、人も家畜も健康になる。これが社会的農業だと思っています」

取材の最後に、藤原さんが嬉しそうに顔をほころばせながら「まだ公表できないんですけどね」と、ある研究結果を教えてくれた。広く名を知られた某大学で、藤原さんの堆肥から驚くべき腐植酸が発見されたと連絡があったそうだ。その内容についてここでは書けないが、それが明らかにされたときには日本、いや世界の研究者が飛騨高山に殺到するだろう。

<取材協力>

株式会社スピリット

岐阜県高山市丹生川町大萱1150番地1

文・写真:川内イオ