今年も夏がすぐそこに迫ってきました。年々暑さが増す日々にまだ涼しい時期から戦々恐々としてしまいますが、心強いアイテムを迎えることでちょっとだけ、そんな暑さを楽しみにしていたりする自分もいます。

最近はいろいろな知恵の詰まった便利グッズがありますよね。新しい商品を手に取るたびに、その技術の進化に感動してしまうほどです。一方で、日本で昔から夏をのりきる術として愛されてきたものもたくさんあります。素足に気持ちいいゴザや、音色から涼をとる風鈴、火照る肌に風をサッとおくる扇子や団扇、冷たい水に浸して首に巻くてぬぐい‥‥。暑さを感じにくい“布”も、その知恵の一つでした。

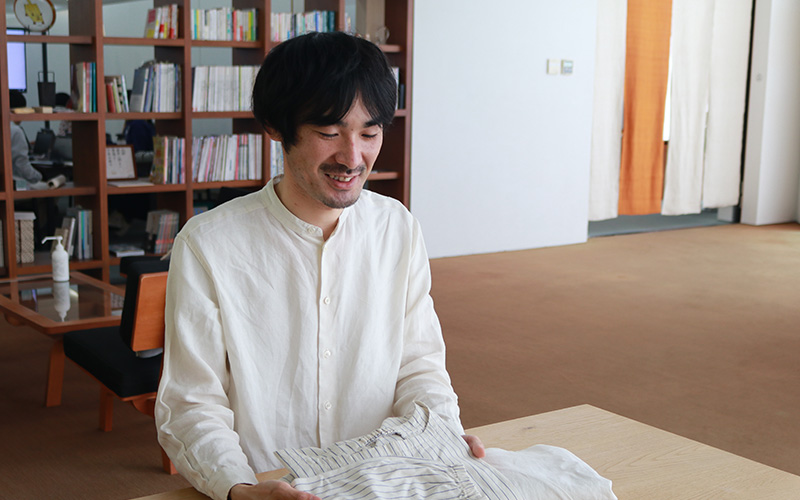

今回取り上げるのは、そんな夏の生地の一つ「高島ちぢみ」を使って仕立てたシリーズです。凸凹があって肌離れがよく、涼しく楽に着られる高島ちぢみは、日本の夏の家着として長く愛されてきた布。このたび中川政七商店では、当社の夏の定番商品でもある高島ちぢみシリーズを、より快適にご着用いただけるようリニューアルしました。担当をしたのは中川政七商店デザイナーの星野、製造をお願いしたのは、過去の高島ちぢみシリーズから長くご一緒している木村織物さんです。

この記事では改めて高島ちぢみの魅力をお届けするとともに、新シリーズで工夫したポイントもご紹介させてください。

軽くて涼しい夏の布、高島ちぢみ

滋賀県北西部の高島市を産地とする布・高島ちぢみ。豊かな伏流水に恵まれるこの場所は、水にまつわる独自の文化が今でも残り、その清らかな水を使って伝統産業の高島ちぢみも作られてきました。

ちぢみとは、糸に強い撚りをかけて表面にシボを作った織物のこと。高島ちぢみの特徴の一つに「ちぢみ」の名のとおり伸縮性が挙げられますが、これはその撚りによるもので、緯糸(よこいと)に強撚糸(きょうねんし)と呼ばれるぎゅっとねじった糸を使用することで糸が戻る力がはたらき、生地が縮まって伸縮性が高まるというわけです。

「最初は織り上がり幅が165cmある布も、加工した後は強撚糸が縮まることによって100cmくらいになるんです。もともとの織り上がりはかや生地みたいな粗い密度で織られているんですけど、加工するとそれがグッと縮まって今の生地になります。密度を詰めて織っていないので生地が軽いし、風通しもよくて涼しいのが高島ちぢみのよいところです」(デザイナー・星野)

またもう一つの特徴がシボによりできる凹凸。この凹凸が肌との密着を防ぐため、吸湿性・速乾性に優れ、肌着やパジャマなど夏の家着の生地として重宝されてきた歴史がありました。中川政七商店の高島ちぢみシリーズも夏に登場するたび多くのお客様にご愛用いただいています。

リニューアルのポイント【1】伸縮性はそのままに、形態変化を抑える

ご紹介してきたように、織物ながら高い伸縮性を持つのが特徴の高島ちぢみ。動きをじゃませず快適に着られる一方で、その伸縮性の高さゆえに洗濯で縮みやすい特徴を持つ生地でもありました。リニューアルにあたって最も星野がこだわり、また星野と木村織物さんの頭を悩ませたのもこの点です。

「もともとの高島ちぢみシリーズも伸縮性がよくて着やすかったんですけど、どうしてもお洗濯したときの初回の縮みが大きかったんです。形を整えて干したり、着用したりするなかでまた元のサイズに戻っていくのですが、『思っていたより縮んだ』というお客様のお声もいくつかありました。

生地の特徴とはいえ、知らない方にとってはびっくりされるかもしれないですし、できれば洗いざらしで変化をあまり気にせず着られたら、もっと嬉しいですよね。

なので、涼しさや肌あたりは守りながら、お客様が実際使う時により快適に扱えるように、木村織物さんとお洗濯初回の縮みを抑える方法を探っていきました」

生地の特徴をほどよく活かしながら縮率を抑える方法はないかと、星野は作り手さんと模索を続けます。たどり着いたのは生地の段階で洗い工程を増やすこと。生地を織り上げた後、製品へと縫製する前に湯洗いする方法を採用しました。

「高島地方では縮率の平均が8%前後といわれるなか、最終製品を洗ってテストしてみたところ、中川政七商店で開発したシリーズは5%以内に抑えられました。高島ちぢみならではのよさはそのままに、お洗濯後の大きな縮みは以前より軽減できています」

リニューアルのポイント【2】伸縮しても素敵に見える仕立てとシルエット

伸縮率を軽減できたとはいえ、どうしても多少は縮みが発生する高島ちぢみ。星野がもう一つこだわったのは、縮みが発生しても気にならないシルエットに仕立てることでした。

今回の新シリーズでは生地幅をぜいたくに使い、ワイドシルエットに。ゆったりと着られる他に身体のラインをひろいにくいよさもあり、縮んでもフィットしすぎないのでストレスになりません。

またワンピースとシャツには前部分にタックを入れたことで、生地の形態変化が多少あっても全体のシルエットが損なわれないように工夫。さらには首元にシャツのようなデザインを採用し、前でボタンをとめるタイプにしたため、夏の暑い日もささっとラクに着脱できます。

「他にも、洗うことによって布が伸びたり縮んだりして、首もとや裾がひらひらした形になってしまうことってありますよね。今回のシリーズはそこもできるだけ防げるように意識していて、ステッチの糸には伸縮するミシン糸を採用しました。そうすることで布だけでなく糸も伸縮するので、シルエットが崩れるのを多少は軽減できると思います」

リニューアルのポイント【3】色落ちしにくく、涼やかな色合い

こだわった3つ目は生地の色。シリーズには紺・薄墨・薄緑・薄紫の4色をラインアップし、先染めの糸を採用して立体的な色みに仕上げています。

「布の色は糸の段階で染めるもの(=先染め)と、織り上がった布を染めるもの(=後染め)のどちらでも表現できますが、糸の段階から染めることで、経糸(たていと)と緯糸の組み合わせで色の表現に幅が出せるんです。

今回の商品では紺と薄墨は縦に黒色の糸を使ってスタイリッシュな色合いに、薄緑と薄紫は白色の糸を使って軽やかな色合いにと、夏らしい爽やかな色を選んでみました。シャツとパンツは上下別の色で組み合わせてもすてきに見えるようにトーンを揃えています。

あとは生地が白化(はっか。少し色が白茶ける現象)しにくいのも、先染めのいいところです」

涼やかな着心地と色合い、ゆったり着られるシルエットで、夏の暮らしのお供になる服に仕上げた新・高島ちぢみシリーズ。お部屋着はもちろん、ちょっとそこまでのワンマイルウェアとしても着ていただけます。

「夏ってすごく暑くてやる気が起きない日も多いと思うんですけど、涼しくてゆったり着られる服があったら、夏が心地よくなるかな、夏もいいもんだなと思っていただけるかな、と考えて作りました。

きちんと見えつつリラックスできる服で、肩肘はらないアイテムなので、ご自宅でゆっくり過ごすときや、近所へ出かける際の強い味方のように着ていただけたら嬉しいです」

<関連する商品>

・高島ちぢみのワイドシャツ

・高島ちぢみのワイドワンピース

・高島ちぢみのキュロットパンツ

<関連する特集>

文:谷尻純子