「去年は似合っていたはずなのに、今年着てみると何かが違う」。

歳を重ねることでそんな戸惑いが増えました。

似合わない服が増える一方で、今の自分に似合う服はわからない。

純粋な“好き”を楽しめず、寂しい気持ちになることもしばしばです。

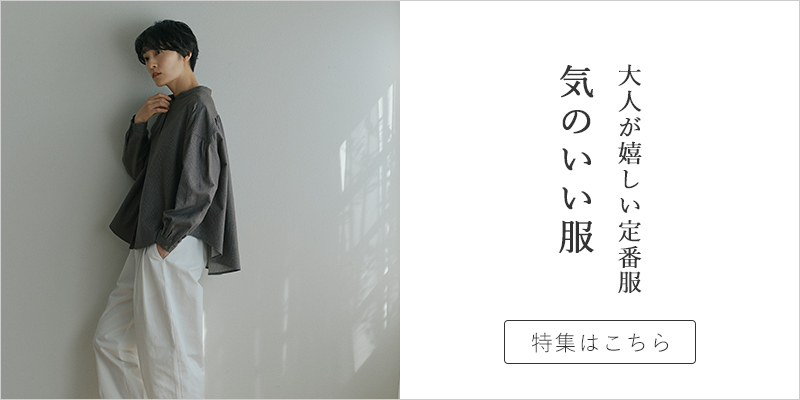

中川政七商店の新作はそんな、大人の女性が抱える装いの悩みに寄り添う一枚。

生活も、体型も、好みも変化したけれど、その変化を楽しく受けとめる。

デザイン・素材に気を配り、気分がいい。気持ちがいい。

気軽に着られてサマになる“大人の定番服”が生まれた背景と、新作のこだわりを、担当デザイナーの星野に取材しました。

「大人の女性があると嬉しい定番服」を作りたい

「大人の女性がきれいに着られる杢Tシャツを作りたい」と、25年の春に発売した「大人の杢Tシャツ」。私たちの想像以上に多くのお客様に手にとっていただき、嬉しいご感想もたくさん頂戴しました。

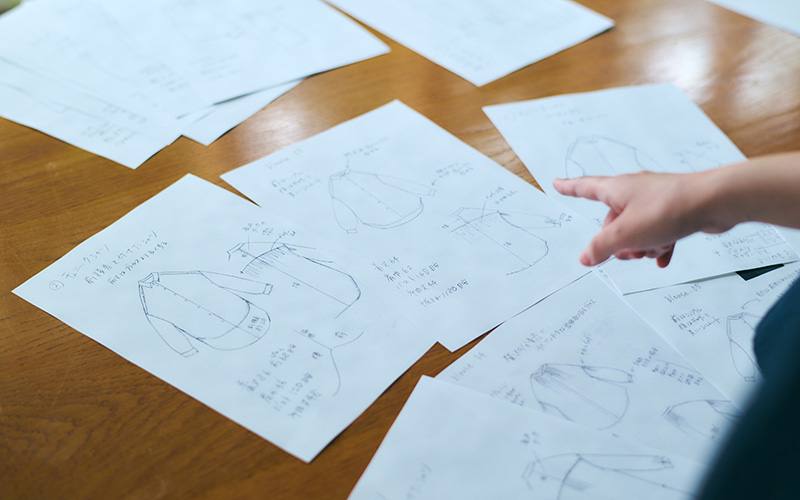

このシリーズとアイデアの発端を同じくする新作は、シャツ2種とボトムス2種。いずれも「歳を重ねることによる変化を楽しく受け止められるように」と、中川政七商店のデザイナーたち自身が抱える悩みを持ち寄り、デザインに落としていって生まれた服です。

「私もそうですが、大人になると家事や仕事や育児など、ライフステージの変化で少しずつ生活のリズムが変わり、昔とは時間をかけるべきことも変わってきますよね。

体型も変化するし、お洋服を着たときの印象も昔と違って、例えばナチュラルすぎると少し疲れて見えることもあります。でも忙しくてコーディネートに時間をかけられないし、悩みは尽きません。

今回のシリーズは、そんな大人ならではの悩みや変化をポジティブに受け止められる服がつくれたらと企画したもの。目指したのは上質で品があってきれいに見えて、体型の変化も気にならない服です。

時間がない日にも一枚でパッと決まる、コーディネートに手間をかけなくても簡単に着こなせる服にしたいと思いました」(星野)

そうして誕生した新作のコンセプトは「気のいい服」。デザイン・素材に気を配り、気分がいい、気持ちがいい。そんな服を追求して工夫を重ねました。

後ろ姿に自信が持てる「やわらかネルのバックギャザーブラウス」

長く着られるように、飽きのこない「定番の一枚」としてつくったトップスは、秋冬に活躍するネル生地を用いた2種類のシャツ。いずれも背中にたっぷりと入れたギャザーがポイントです。

「背中が少しずつ丸まってきたり、おしり周りのラインが変化したりして、後ろ姿って自信がなくなる部分の一つだよねと、デザイナーたちと話していて。

ギャザーをたっぷり入れることで体型をカバーしつつ華やかにして、後ろ姿に視線が集まってもこわくない、背中をポイントにしたデザインにしています」

丈は、気負わず着られる定番丈と、前後の裾丈に差をつけたロング丈。装いの好みに合わせ、シンプルなものとエッジのきいたものの、二つのデザインから選べるように仕上げました。

「ロング丈のほうはあえて前後差を大きくつけました。より後ろ姿に視線が集まり、おしり周りもきれいにカバーできるかなって。あとは横から見たときのラインも印象的に着ていただけると思います」

また、全体的に身幅をゆったりとって華奢に見えるシルエットを実現しつつ、前部分をフラットにしたことで程よいきちんと感を出したのもこだわった点です。

さらには大人の女性にきれいに着ていただけるよう、生地自体もオリジナルでつくりあげました。色はシンプルな無地と、細く線の入った柄もののふたつ。いずれも大人の女性が品よく着やすい、落ち着いた色味にしています。

「じつは無地と柄もので織機を変えたのもポイントです。無地はドビー織機を用いて、糸の浮き沈みが多く、やわらかさの出る綾織で織り上げています。

一方で柄ものは、複雑な柄を表現するためジャカード織機を使用しました。無地のものよりしっかりとした生地感に仕上がっています。店頭にお越しの際はぜひ、織機の違いによる風合いも触り比べていただけたら」

なお、通常のネルシャツは綿100%のものが多いため、洗うと硬く変化しカジュアルな印象となりがちですが、今回はヨコ糸に綿とキュプラの混紡糸を採用。やわらかさと落ち感が出る生地となっています。

加えて織りあがり後に起毛をかける工程では、表面の毛羽をカットし、ととのえる加工を施すことで、上質な表面感に。毛羽の乱れが押さえられてなめらかな風合いになり、生地のコシも抜けてふわりとした質感に仕上がりました。

体のラインを拾わずすっきり履ける「高密度コットンのボトムス」

一枚で決まるトップスに対し、ボトムスで追求したのは着まわしやすさ。定番の一枚としてオールシーズンで手にとれるようにと検討し、形にしています。

「下半身ってより体型の個性が出るというか、悩みも多い部分だと思うんです。だから、どんな方もラインを気にせず、きれいに履けるシンプルなボトムスがつくれたらと思って企画しました」

「パンツは裾にダーツを入れて立体感を出しました。腰にもタックが入っているので履くと足にくっつかなくて、『本当に履いてるっけ?』ってなるくらい(笑)。生地のハリ感もあるので、まとわりつかなくて体のラインを拾わず、気持ちよく履いていただけます」

「スカートも同じ考え方でラインを拾わないようにしつつ、大きく見えすぎないようにコンパクトなAラインに仕上げました。ふくらはぎをすっぽり隠せる丈にしていますが、ほどよく幅もあるので足さばきよく履いていただけます」

綿100%の生地はいずれも、遠州・浜松で密度を限界まで詰めて織ったもの。きれいめにもカジュアルにも万能に着られるよう、チノパンほどカジュアルではないけれど、頼りがいのある素材感を目指しました。

また生地が織り上がった後、滋賀で「近江晒加工」を施したのも工夫のひとつ。生地にふくらみを出し、自然で細かなシボ感を出しました。表面には「毛焼き加工」を施すことで、毛羽が落ちてつるっとした表面感となり、少し光沢が出るように。これにより、軽やかな印象で着用いただけます。

「きれいに見えつつラクに履けることにもこだわりたくて、どちらも後ろだけゴム仕様としました。ベルトなしでも着られる気軽さがありますが、トップスをインしてもすっきりとした印象で履いていただけると思います」

着ると、気持ちが外に向く服に

一枚あれば少し気分を上げてくれる“気のいい服”。デザイナーの星野は「着ると、どこかに出かけたくなる」と表現します。

「いつもの場所に行く際にちょっと気分が上がるのもいいなと思いますし、『これを着るならおしゃれなスーパーに行こうかな』とか『家で過ごす予定だったけれど、喫茶店に行っちゃおうかな』のような、気持ちが少し晴れやかに、外に向くきっかけの服になればいいなと思います。ぜひ長くご愛用いただけたら嬉しいです」

この一着を手にとるだけで、いつもが少し特別になる。今回のシリーズがそんな服として、皆さまの暮らしに寄り添えますように。

<関連する特集>

<関連する商品>

・やわらかネルのバックギャザーブラウス

・やわらかネルのバックギャザーロングブラウス

・高密度コットンのコクーンパンツ

・高密度コットンのAラインスカート

文:谷尻純子

写真:奥山晴日