リクルート社員からパン職人に

兵庫県丹波市の山間に、周囲を水田に囲まれた小さなパン工房がある。そこには、日本全国から個性的な食材が届く。

ある日は、青森のリンゴ農家さんが作ったライ麦。またある日は、八ヶ岳の標高1000メートルの畑で獲れた無農薬栽培の巨大なビーツ。つい最近は、台風で停電になり、冷蔵庫が使えなくなった千葉の農家から、ニンジン10キロ。

千葉から届いた人参 頭をひねり、あの手この手で、これらの食材を使ったパンを創作するのは、塚本久美さん。2016年、丹波市に通販専門のパン屋「HIYORI BROT(ヒヨリブロート)」を立ち上げた、パン職人だ。ちなみに、現在はパンの注文ができない。すでにこの先3年分の注文で埋まっている大人気店なのである。

それにしても、なぜ、塚本さんのところに食材が集まってくるのか? あるいは、集めているのか? これは「パン作りは、材料ありき」「パンはひとつのメディア」と話す、ちょっと変わったパン屋さんの物語である。

HIYORI BROT 塚本久美さん 塚本さんの歩みは、ユニークだ。明治大学卒業後の2005年、リクルートに入社。そこでは、転職情報誌の商品企画をしていた。企業が求人広告を出したくなる、人を採用できそうな企画を考えるのが仕事だった。

ハードワークだったが、土日はこっそりパン屋さんで、販売のアルバイトをした。学生時代のパンを愛する友人と一緒にパン屋巡りをしているうちに、パンの表現の幅広さと、それを作るパン職人の仕事に興味を持ち、「私もパン職人になりたい」と思ってのことだった。

小学生の頃からNHKの番組『手仕事にっぽん』が好きだったというから、もともと職人気質だったのかもしれない。

カリスマシェフのもとで修業

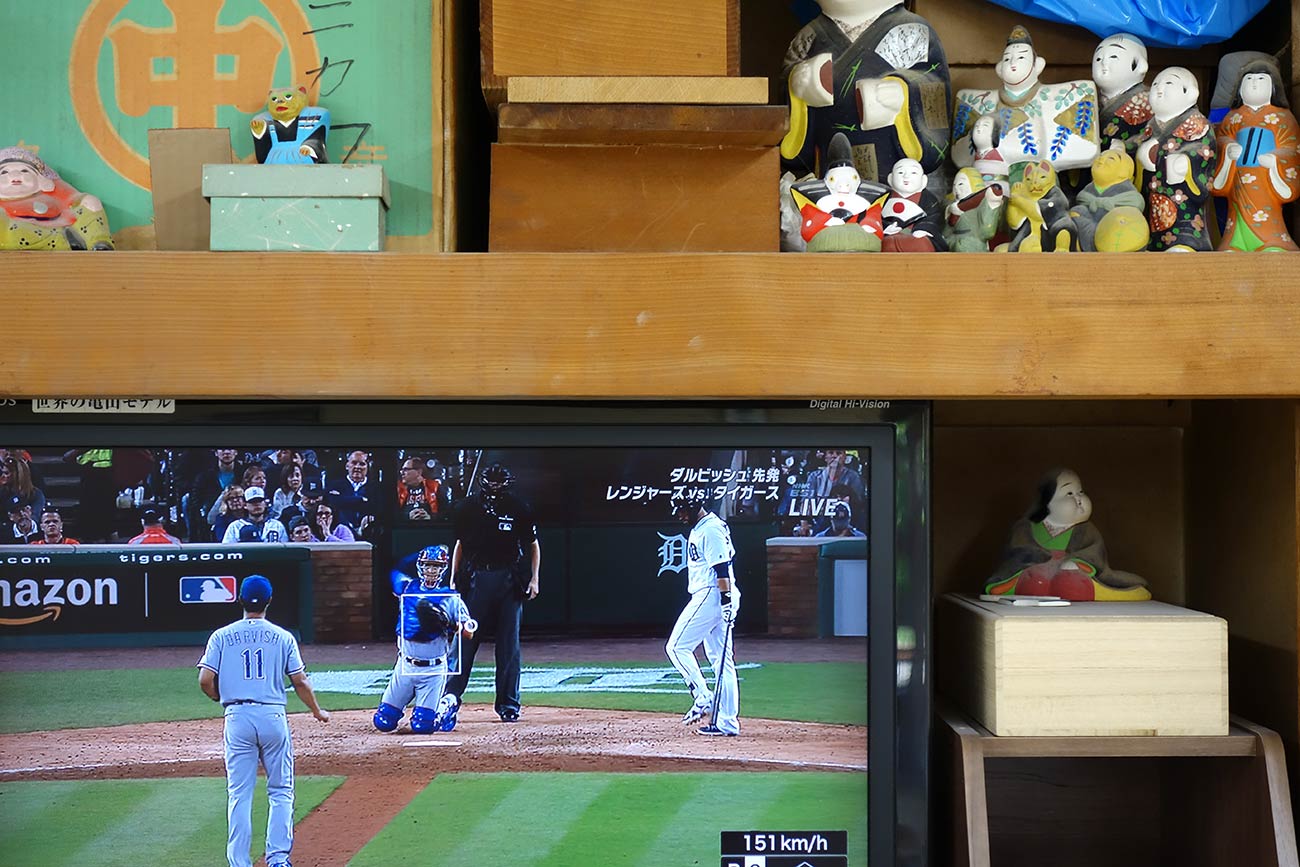

リクルートを3年で辞めた塚本さんは、縁あって東京の世田谷区にあるパン屋「シニフィアン シニフィエ」で修業を始めた。このお店のオーナーは、志賀勝栄シェフ。今日のパンブームの先駆け的存在で、パン業界では知らぬ人のいない、カリスマ職人だ。

師匠のパン作りへの姿勢が、塚本さんの原点になっている。志賀シェフは、常に新しいパンを構想していて、様々な食材を試していた。そのアイデアを形にするのが、現場の職人の仕事。塚本さんも、志賀シェフの自由な発想に翻弄されながら、見たことも聞いたこともないパンを作る日々を楽しんだ。

ちなみに、パンは焼き立てが一番!という印象があるなかで、塚本さんが通販専門という道を選んだのも、志賀シェフのもとで修業を積んだからこその決断だった。

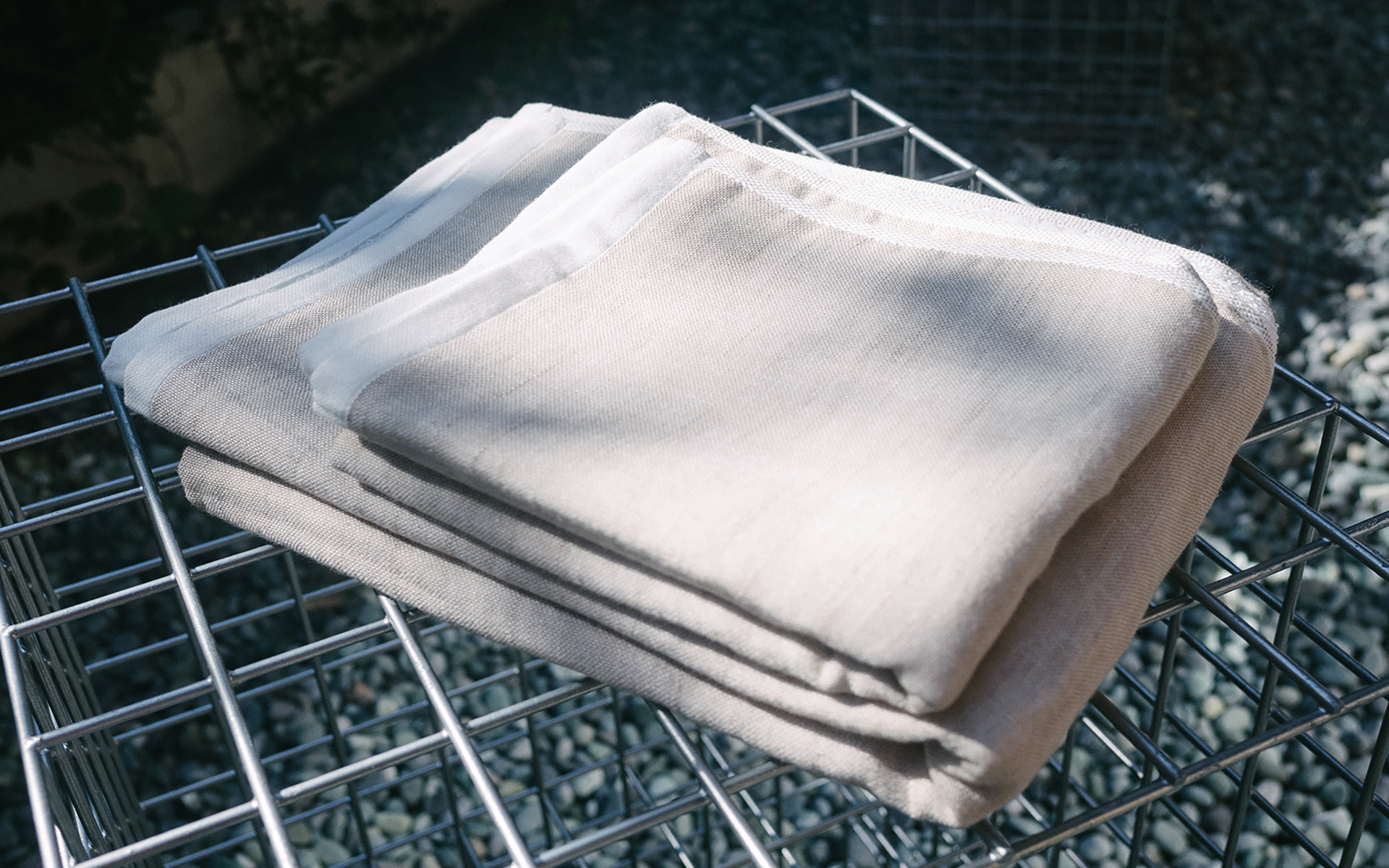

師匠は、パンを急速冷凍させることで焼き立ての風味や食感を失わない手法を使い、取引先に冷凍パンを卸していた。そのパンは、店頭に置かれてしばらくすると劣化するパンよりも、明らかに風味が豊かで美味しかった。塚本さんは、「この方法なら店舗は必要ないし、結婚しても、出産しても、子育てしながらでも続けられる!」と閃いたのだ。

もうひとつ、現在の塚本さんのパン作りを方向づけたのは、ドイツでの出会いだった。2011年、師匠から1カ月の休みをもらった塚本さんは、ベルリンを目指した。そこには、学生時代に友人とドイツを旅行した際、一度だけ訪ねたことがあるパン屋さんがあった。

「石臼で小麦を挽いているのを初めて見て、衝撃を受けたんです。今は日本でも石臼で挽いているパン屋さんが少しずつ増えていますけど、当時は日本で見たことがなかったから。しかも、すっごくおいしかったんですよ」

塚本さんの工房にも石臼があった ドイツでの衝撃

社会人になってからもこのパン屋さんのことが忘れられなかった塚本さんは、いつしか、ここで修業がしたいと思うようになった。そこで、ベルリンに向かう前に問い合わせのメールをしたものの、返信がない。そこで、アポなしでお店に飛び込んだ。

「この街に一カ月いる予定だから、働かせてくれませんか?」

そのパン屋さんも、驚いたことだろう。ドイツ語もままならない、日本人女性がいきなり働かせてほしいと訪ねてきたのだから。実際問題、労働ビザがなければ就労は不可能なのだが、突撃訪問に並々ならぬやる気を感じたのか、3日間の見学が許された。

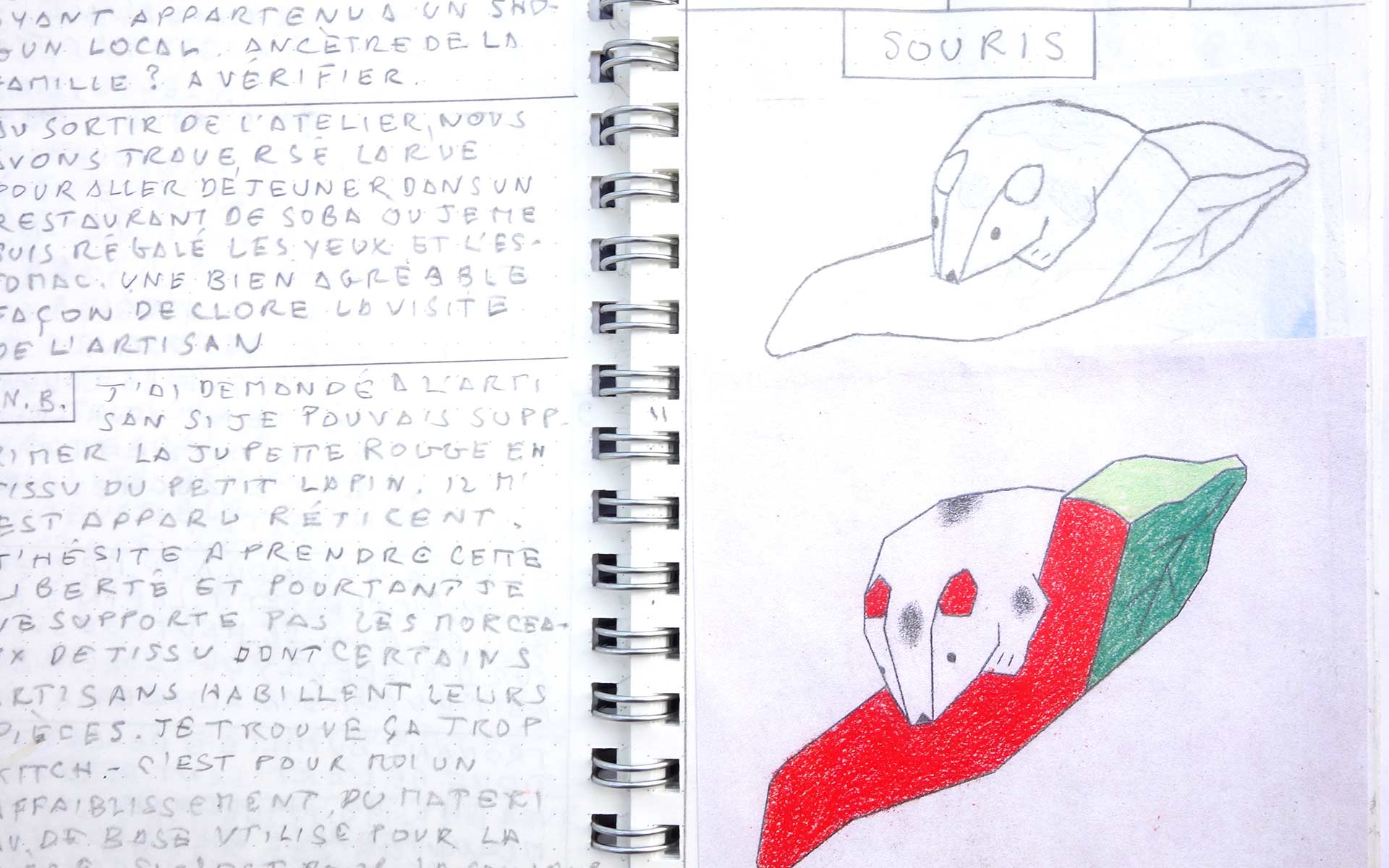

そのパン屋さんは、ドイツのオーガニック認証「デメター」の最も厳しい基準をクリアしていた。食器を洗う洗剤でさえ、科学的なものは使えないというハードルの高い認証だ。使う小麦もすべて無農薬、無化学肥料で、天体の運行などによって種を播く時期や収穫時期を決めるバイオダイナミック農法で作られているものに限られていた。

近くの農家から直接仕入れた小麦は、製粉されたものではなく、袋詰めされた麦粒が届く。それを石臼で挽いて粉にする。無農薬栽培なので、袋のなかには虫が紛れ込んでいる。それが飛ぶと、巨大な掃除機で吸い込んでいく。「シニフィアン シニフィエ」でもいわゆる「小麦粉」しか使ったことのなかった塚本さんにとって、すべてが新鮮だった。

後日、ほかのパン屋さんの経営者と雑談をしている時に、日本のパンはなんでそんなに高いの? と聞かれた。「日本は、麦を作るのはあまり適さなくて、材料のほとんどを輸入に頼ってるから」と答えると、驚いた経営者はこう言った。

「うちは、だいたい50キロ圏内で取れたもので作ってると思うよ。みんな知ってる農家のものだし。だって、誰が作ったからわからないものを使うのは、怖いじゃない」

塚本さんの胸には、この言葉がずっと残り続けた。

石見銀山での発見

それから少し時が流れ、「シニフィアン シニフィエ」を辞めて、独立に動き始めた2015年。島根県の石見銀山にあるパン屋さんのオープンに合わせて、3カ月ほど手伝いに行った。その間に、塚本さんあての食材が届くようになった。きっかけは、島根に出向く前に会った、蕎麦屋の友人との会話だった。

「久美ちゃんちょっとさ、この小麦、使ってみてくんない?」

「え?」

「うちで使っている蕎麦の農家さんが裏作で小麦を作ってるんだけど、売り先がないのよ。農協に卸すとびっくりするぐらいの安値でしか買ってもらえなくて、牛の餌になるのが関の山じゃないかって気がするの。けっこう真面目に作ってるのにそれは寂しいから、パン焼いてみて」

はい、とおもむろに渡された小麦を持ち帰った塚本さんは、それでパンを作ってみた。それが思いのほかおいしく、「開業した際にはぜひ使わせて欲しいです!」と連絡をしたところ、その農家さんもよほど嬉しかったのか、手伝い先に小麦を送ってきたのだ。その小包のなかには、小麦を作っている畑のちかくになっていたという柚子も入っていた。

そこで、今度は柚子を使ったパンを作り、友人に送り返した。それにまた大喜びした農家さんは、次に近所中から集めて、たくさんの柚子を送ってきた。手伝い先のシェフも面白がって、一緒に小麦や柚子を使ったパンを焼いた。その時に、ふとドイツでの出来事を思い出した。

「あ、ドイツのおじちゃんが言ってたあの言葉って、こういう感覚かな?」

この時、塚本さんは心に決めた。

「なるべく顔が見える生産者さんのものを使おう!」

近所の農家さんのブルーベリーをドライに 値段交渉はしない

2016年10月、ヒヨリブロートがオープンすると、塚本さんは小麦からパンに使う食材まで、できる限り、知り合いが作ったものを仕入れるようにした。それをフェイスブックやインスタグラムで発信すると、そのうちに別の生産者から「これ使ってみてくれない?」と連絡が来るようになった。

塚本さんと生産者とのつながりは、友人知人からの紹介がほとんどで、だいたいは、メインで育てているものとは別に、趣味で、あるいは実験的にユニークな作物をこじんまりと作っている人が多かった。ただ、せっかく作ったはいいけど、売り先も使ってくれる人もいないという場合がほとんどだった。

「私に連絡をくれるのは、他の作物をしっかり作っている人が多いんです。だからポイントをつかんでいるんだと思うんですけど、たいがいすごく美味しいんですよ。それに、パン屋の中でもうちが作っている量は少ないので、少量でちょうどいいんですよね」

食材の仕入れに関して、塚本さんにはひとつルールがある。一度テストしてみて、おいしい、もっと欲しいと思った時に、安くしてほしいという交渉はしないということだ。質の高いものは、それに見合った価格で買い取る。その素材を使ってパンを作り、発信することで、生産者側の意識も変わっていった。

冒頭に記した、青森のリンゴ農家さんは「遊びでライ麦を植えてみたんだけど」と、最初に獲れた10キロを送ってきた。国産のライ麦は少ないうえに、届いたライ麦でパンを作るとおいしかった。

その感想を伝えて、「次はきちんと購入します」と言ったところ、そのリンゴ農家さんは「買ってくれるんだったら、真面目にやるわ」と作付面積を増やしたそうだ。塚本さんがSNSでこのライ麦を紹介したところ、欲しいという人も現れて、今では塚本さんの友人も購入している。

実験の日々

時には、どうやって使えばいいんだろう? と頭を悩ませる作物も届く。しかしもともと好奇心旺盛で、志賀シェフのもとで7年間修業した塚本さんにとって、むしろ、望むところである。

例えば、八ヶ岳から届いた、無農薬栽培のビーツ。鮮やかな赤紫色が特徴の野菜で、恐らく、パンの素材として使われているのを目にしたことがある人は少ないだろう。塚本さんは、これもしっかりパンにした。

「窯で皮ごと包んで焼いて、それを生地に練り込んでみたら、すごい色になりました。ビーツは砂糖大根の一種なので、甘みがあるんですよ。だから砂糖を入れないで作ったんですけど、すごく美味しくできました」

ほかにも、ヒヨリブロートの工房には普通のパン屋さんでは見ないような食材がたくさん保管されている。

岡山にある気鋭のワイナリー「ドメーヌテッタ」から送られてきた摘果ブドウは、冷蔵庫で冷やされていた。朝イチで近所の農家さんから受け取ってきたというブルーベリーもあったし、無農薬栽培のミカンの皮、いわゆる陳皮も干されていた。

これらを使ってどんなパンを作るのか、工房では、日々、実験が行われているのだ。

参加型パン屋さん

実験だから、失敗することもある。麹を入れた食パンを作った時には、数日後、耳以外の部分、あの白くてふわふわしたところが溶け落ちるという事態に直面した。

塚本さんは原因がわからず、起きたことありのままをフェイスブックに投稿した。すると、ヒヨリブロートのファンのなかで、麹に詳しい人たちがどんどんコメントを寄せ始めて、ヒヨリブロートのコメント欄は麹の謎についての意見交換会の様相を呈した。

「あれは面白かったですね。私はぜんぶ理解できたわけじゃないけど、味噌麹の熱耐性はすごいなということは覚えておきます(笑)。私は、誰かの役に立つかもしれないし、と思っていつも失敗をオープンにするんですが、そうするとみんなの知恵が集まるんですよね。うちは店舗がないから、フェイスブックページが店舗みたいな感じで、すごく、うまく使わしてもらっている気がします」

ここで、「なるほどそういうことね」で終わらないのが塚本さん。なんと、溶けた食パンを買った人たち全員に連絡を取り、どう保存していたのか、溶けたのか、溶けなかったのか、ヒアリング。さらに、日本酒麹に変えた食パンを送って、全員から溶けていないかどうか、毎日、報告をもらったそうだ。

「全員に実験に参加してもらう感じで、『うちのは今日も大丈夫です』みたいに連絡を取り合いました。そうやって協力してもらいながら、麹を入れた食パンを完成させました」

もし、僕が自分で購入したパンが溶け落ちて食べられなくなったら、一言クレームを入れたくなる。しかし、そのパンを作った職人さんから原因を探りたいと直接連絡が来て、改善するための実験に巻き込まれると、いつの間にか「一緒に答えを探そう」という気持ちに変わる気がする。そして気づけば、塚本さんのファンになっているのだろう。

ヒヨリブロートを真似してほしい

今や、ヒヨリブロートのSNSは、影響力を持ち始めている。ある日、佐賀のチーズ屋さんがホエーを使って作ったチーズをSNSにアップした。ホエーとはチーズやバターを作る段階に出る液体で、通常だと廃棄されるもので、その試みと美味しさに感嘆しての投稿だった。すると、そのチーズの生産者のもとに続々と注文が入ったという。

その逆のパターンもある。例えば、台風が来ると、生産者は事前に作物を収穫する。台風による被害を避けるためなのだが、そうすると、市場に野菜が溢れかえり、引き取ってもらえなくなる。野菜の鮮度は落ちていく一方だから、最終的には二束三文で買いたたかれるか、廃棄処分をすることになる。

そこで、台風が来ると、塚本さんは予め「うちが定価で引き取ります」とSNSに投稿する。それを見た生産者が、市場に持っていけない作物を塚本さんのもとまで届けに来る。塚本さんはそれを適正価格で買い取り、乾燥させたり、漬け込んだり、ソースにして保存する。ヒヨリブロートは、丹波近隣の小さな経済圏のひとつの中枢になっているのだ。

「今って、大きいサイクルより、小さなサイクルがいっぱい、いろいろなとこにあるほうが良いような気がしていて。だから、私がやることを真似してくれる人がどんどん出てきて、ライバル店がいっぱいできたらいいなぁと思うんです。

私は丹波の物を使う機会が多いけど、各地にできたら、それぞれの地元の食材を引き受けられるじゃないですか」

今、塚本さんのような活動をしているパン職人はほかにいないだろう。しかし、少しずつでも増えていけば、それだけ日の目を見る食材も多くなる。

未来のパン職人は、地元の生産者と二人三脚になり、いずれは、ドイツのように50キロ圏内で取れた食材だけを使うパン屋さんが生まれるかもしれない。その小さな経済圏のなかでもずっと、塚本さんは実験を繰り返しているのだろう。

HIYORI BROT(ヒヨリ ブロート)

兵庫県丹波市氷上町http://hiyoribrot.com/

文:川内イオ