トリュフと同価格の塩

高知龍馬空港から、一路、東へ車を走らせる。潮風が心地いい海沿いの道をぐんぐんと進み、1時間もすると四国で一番面積が小さい自治体、高知県田野町にたどり着く。

総面積がわずか6.53平方キロメートルのこの町に、日本全国にとどまらず、海外の料理人をも惹きつける人がいる。そのなかには、星付きレストランのシェフもいるという。

彼らが訪ねるのは、「田野屋塩二郎」という屋号を掲げている佐藤京二郎さん。田野町で完全天日塩を作っている塩の職人だ。

東京の広尾出身の佐藤京二郎さん

東京の広尾出身の佐藤京二郎さん

佐藤さんが作る塩は、最高値のもので1キロ100万円。欧州では「黒いダイヤ」と称されるトリュフが同程度の価格で取引されているそうで、佐藤さんの塩は「白いダイヤ」とも言えるだろう。

佐藤さんは、どんなに有名店でも、有名人でも、田野町に足を運ばない人には塩を売らない。「田野屋塩二郎」の塩が欲しければ、佐藤さんと顔を合わせて、話をしなくてはならない。その時に佐藤さんが「違う」と思った相手には、塩を売らない。それでも引く手あまただから、なんの支障もない。

なぜ、佐藤さんの「白いダイヤ」は、それほどまでに求められるのだろう?

手塩にかける

その話をする前に、少し、塩について説明をしよう。

海水の塩分は約3%で、1 リットルの海水に含まれる塩は30グラム程度。この3%の塩を効率よく回収するために、日本では、99%の塩が機械でろ過した海水を釜で焚き上げ、蒸発させて作られている。

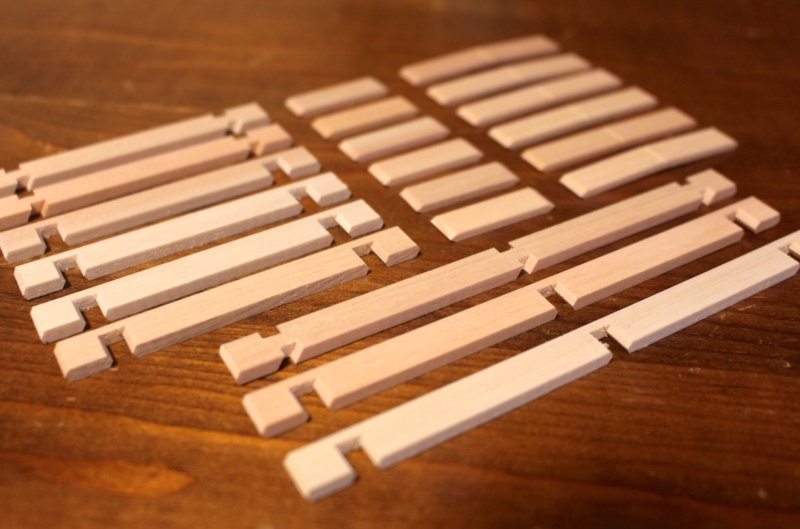

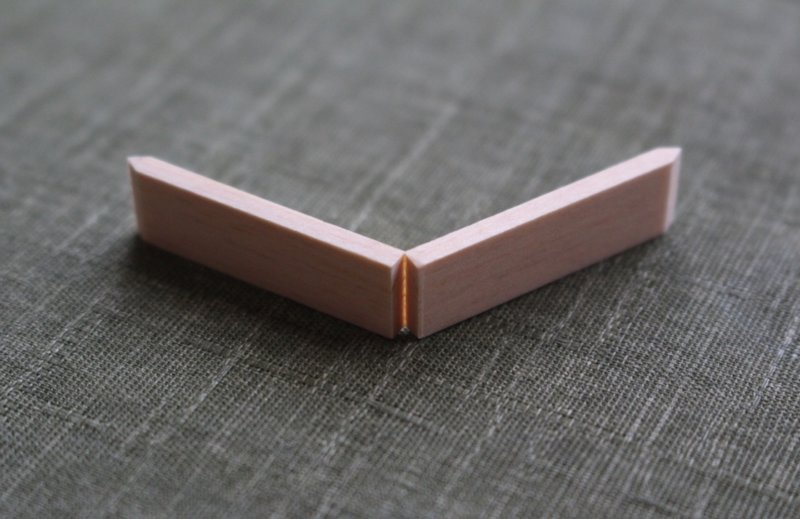

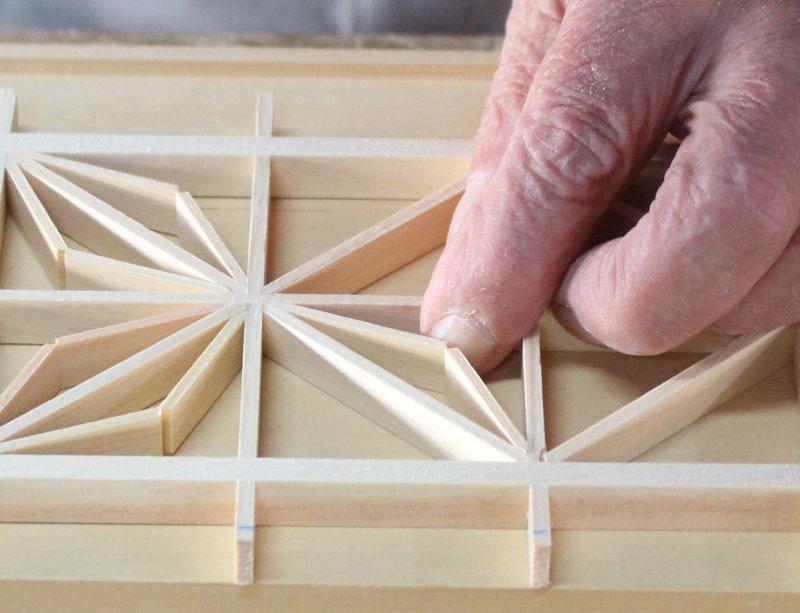

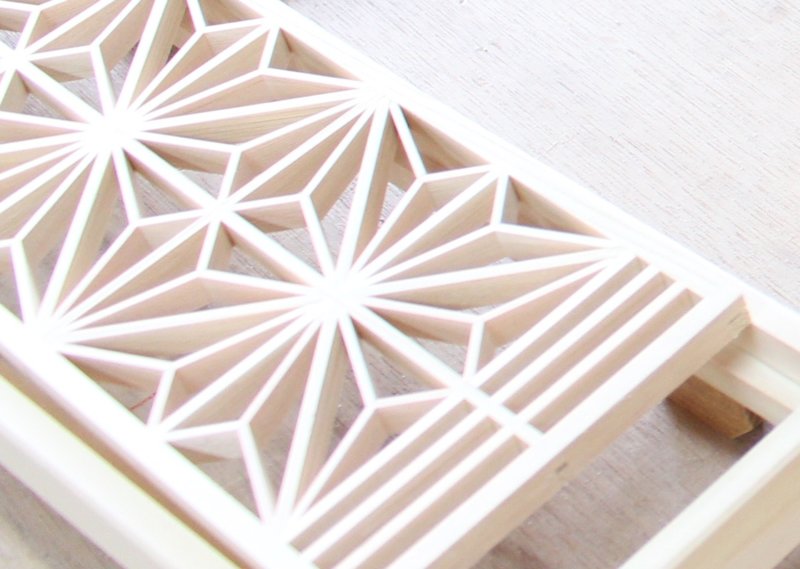

一方、完全天日塩は太陽光と潮風を利用して作る。木箱に入れた海水をビニールハウスに入れ、日々、手作業でかく拌しながら自然に蒸発させるのだ。この方法だと海水から塩になるまでに時間がかかるが、加熱処理した際に失われる海水のミネラルを残したまま結晶化するので、滋味豊かな味となる。

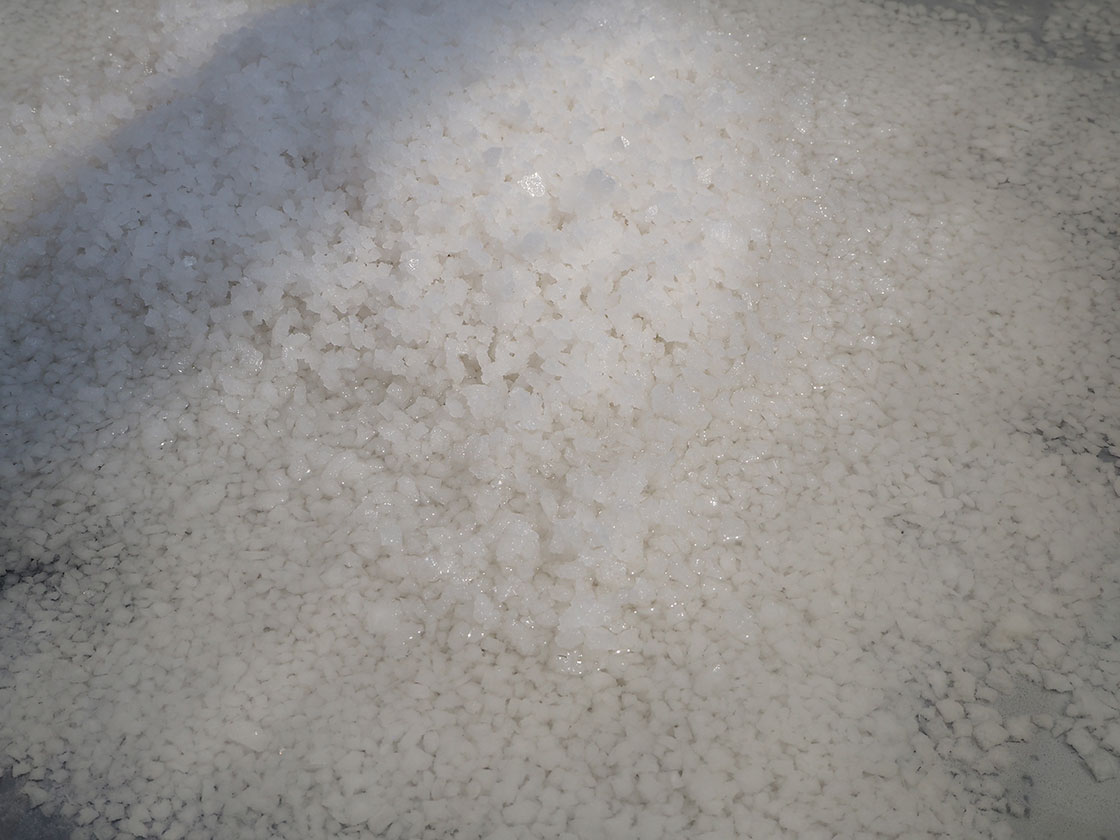

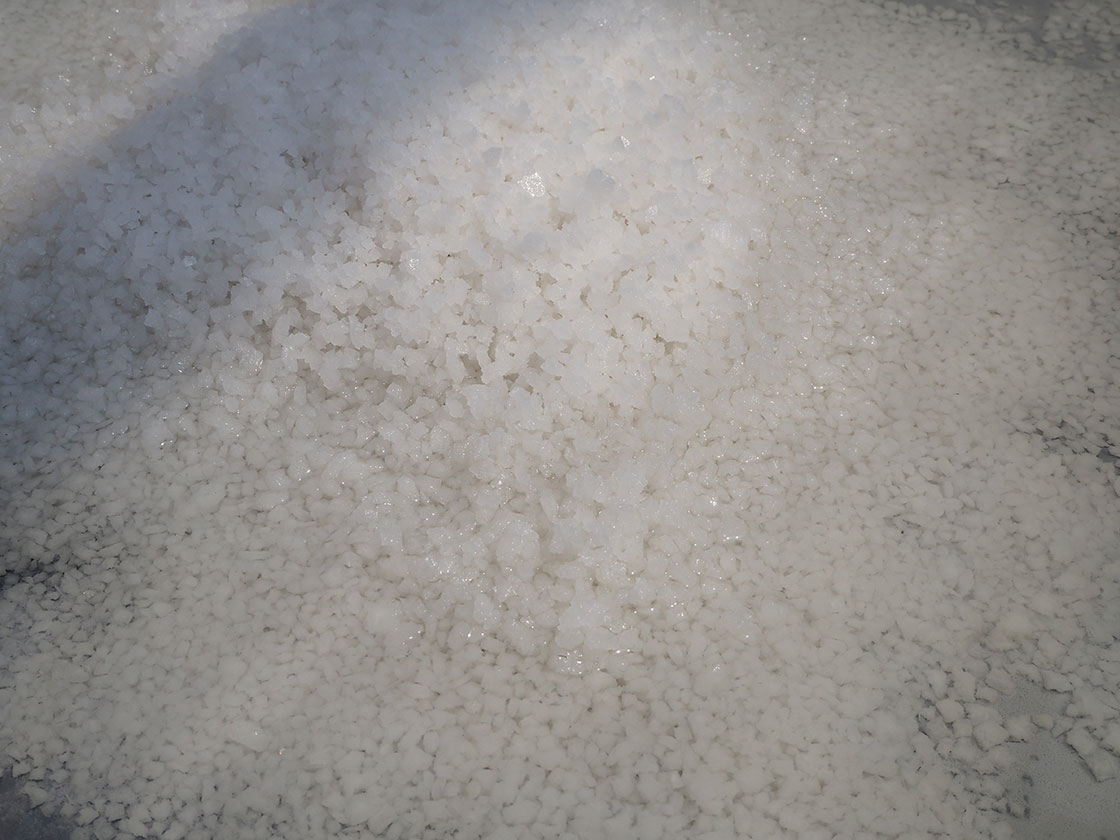

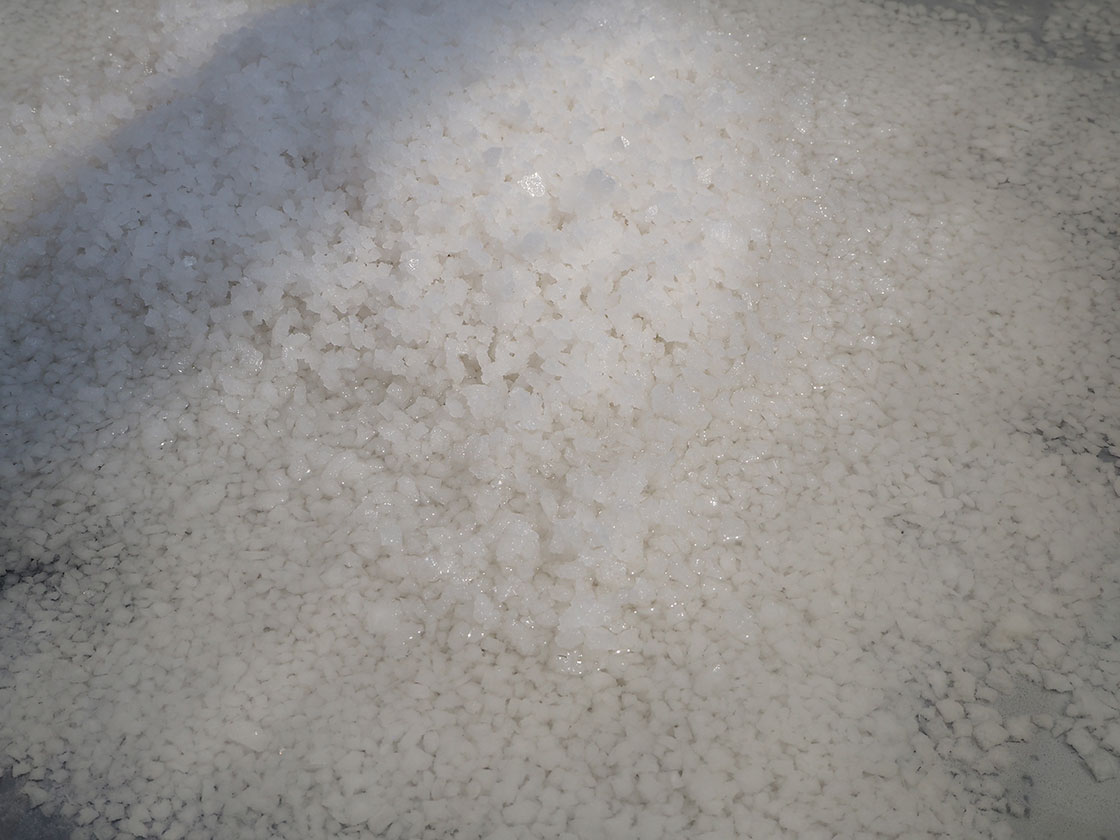

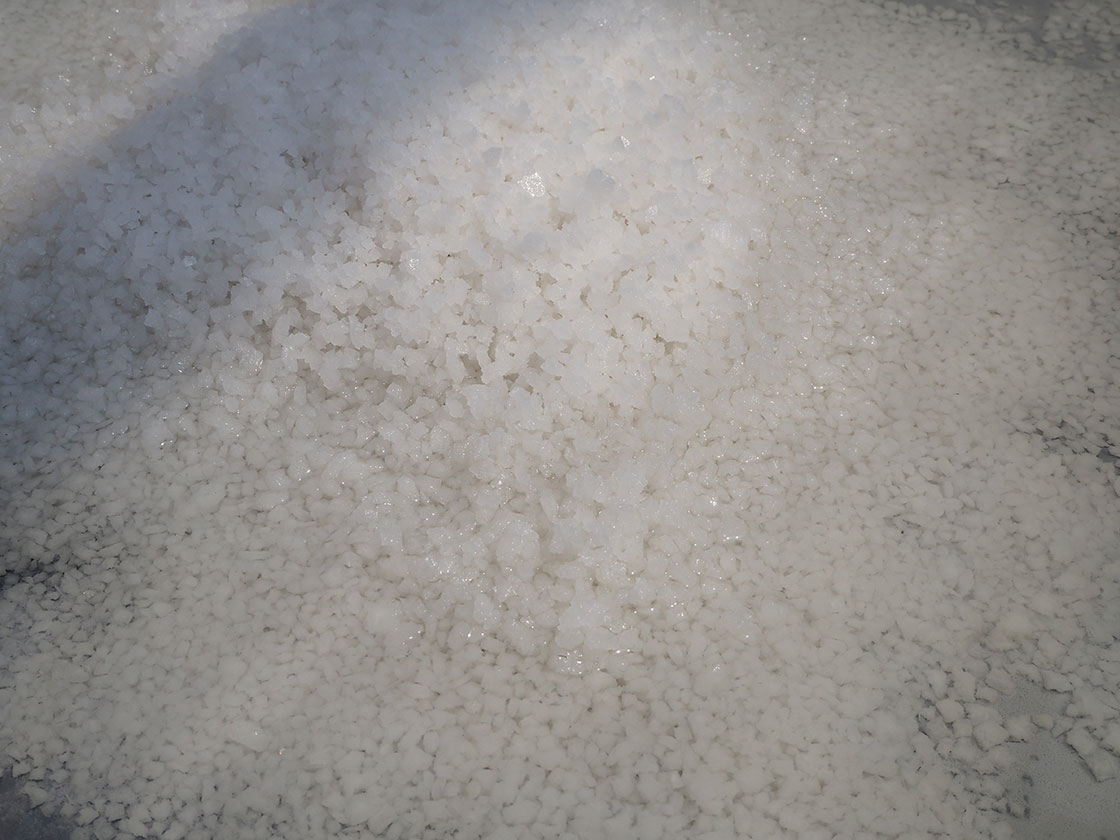

「田野屋塩二郎」で作られている塩

「田野屋塩二郎」で作られている塩

さらに、完全天日塩の作り方にも違いがあることはあまり知られていない。一般的に、完全天日塩を作る際には予め貯めておいた海水をポンプでくみ上げ、内部にネットを張り巡らせた高さ数メートルのタワーに放水する。海水はそのネットを伝って下に落ちていく。その間に海水が太陽光と風に晒されて、少しずつ蒸発していく。この作業を繰り返して、塩分濃度の高い「かん水」を作る。そのかん水から塩を作る業者がほとんどだ。

しかし佐藤さんはこの方法ではなく、海水そのままの状態から塩を作り始める。

「タワーを使うと、その過程で大事な養分が飛んじゃうし、余計ななにかが加わると思うんですよ。だから、なるべく海水からじかに作るようにしています」

タワーを使うと数週間から1、2カ月程度で塩ができるが、塩分3%の海水をそのまま塩にしようとすると、最低でも3ヵ月はかかる。その間、毎日、一時間から一時間半に一回、100個を超える木箱の海水をかく拌しなくてはならない。

夏場には、ビニールハウス内の温度が70度にも達する。そのなかでの作業だ。気が遠くなるような工程だが、それでも、なるべく自然のままで、丁寧に、時間をかけて塩を作る。これは、よくある職人の「こだわり」とは少し違う。「手塩にかける」という言葉そのままの、塩を育てる男の物語である。

佐藤さんが「僕の子ども」と称する塩。雪のような繊細な白さ

佐藤さんが「僕の子ども」と称する塩。雪のような繊細な白さ

消去法で選んだ仕事

腕利きの職人というと、寡黙で朴訥な人柄が思い浮かぶが、佐藤さんは全くそのイメージに当てはまらない。

「田野屋塩二郎」の製塩所を訪ねた時、こんにちは~と姿を現した佐藤さんは坊主頭にタオルを巻き、Tシャツに短パン、ビーチサンダルというラフな姿で、第一印象は海の家にいるお兄さんだった。挨拶をしながら、僕はすぐに佐藤さんの耳に、釘付けになった。釘が5本、刺さっていたからだ。もちろん、ファッションである。

佐藤さんは、現在46歳。塩に関係する家に生まれたわけでも、塩が特に好きだったわけでもない男が塩の道を選んだきっかけは、「海」と「日本一」がキーワードだった。

もともと「一番じゃなきゃ嫌」という性格で高校、大学とラガーマンとして全国レベルで活躍した佐藤さん。就活の時期になり、「普通のサラリーマンになるのも嫌」で、趣味だったサーフィンやスノーボード関係の仕事をしながら競技者を志した。

一時はスノーボードで五輪を目指すほど本気で取り組んだそうだ。それもなかなか思うようにはいかず、サーフショップの経営を始めた。ところが、30代半ばで「飽きた」。その時に、残りの人生をどう生きるか、考えた。

「ショップの仕事はもう上が見えないなと思って。人生で働ける年齢が70歳までと考えて、残りの半分、もう一度、日本一を目指して何かやろうと考えたんですよ」

高校時代は2度、ラグビーの全国大会に出場したという佐藤さん

高校時代は2度、ラグビーの全国大会に出場したという佐藤さん

サーフィンが趣味だから、海の近くでできる仕事が良い。思い浮かんだのが、塩の職人と漁師。大間のマグロ漁師になってのし上がろうとも考えたが、意外なほど高額な船の価格とサーフィンに向かない寒さなどがネックになり、消去法で選んだのが塩の職人だった。

土下座して弟子入り

その時点で塩についての知識は皆無ながら、日本一になるためには日本一の職人のもとで学ぼうと考え、いろいろと調べているうちにひとりの職人にたどり着いた。

高知県の黒潮町で完全天日塩を作っていた吉田猛さんだ。思い立ったら即行動の佐藤さんは、「電話をしても断わられる」と、黒潮町まで行き、アポなしで吉田さんを訪ねて「弟子にしてください」と頭を下げた。

しかし、吉田さんは佐藤さんを一瞥すると、一言も声をかけずに立ち去った。一度東京に戻った佐藤さんは、最初の接触から三日後、再び黒潮町にいき吉田さんに土下座した。その時は一言、二言、言葉を交わせたが、弟子入りについては無視されたので、翌週、また黒潮町で土下座した。それでも、ダメだった。

そこで、佐藤さんは勝負に出た。黒潮町にアパートを借りたのだ。4回目に土下座した時、「アパートも決まりました。来週、黒潮町に住民票を移して引っ越します」と告げると、吉田さんは渋々と首を縦に振った。

「一番の人に習って自分も日本一になろうと決めていましたからね。本気度を見せたいと言ったらかっこいいですけど、こっちも意地ですよ。10回でも20回でも頼み込もうと思っていたから、4回目でOKが出て、むしろ早いなって拍子抜けしたぐらい」

塩と話す

2007年、修業が始まった。初めてビニールハウスに足を踏み入れた瞬間、鳥肌が立ったという。

「なんていうんだろう、完全に違う世界でした。びっくりしましたね。昔から、塩は殺菌とか浄化に使われてきたじゃないですか。今思えばですよ、例えば悪いものがついていたのが、塩の力でワッと逃げ出したんじゃないかなって思います。別空間でしたよ」

ビニールハウスのなかでは、塩がツララ状になっている

ビニールハウスのなかでは、塩がツララ状になっている

この時、佐藤さんは塩が持つ力に魅せられたのかもしれない。佐藤さんは、あえて厳しい修行を自分に課した。

修業の身ということで、給料はいらいないと申し出た。自主的に朝3時半には製塩所に出向き、トイレや部屋の掃除をした。お風呂を沸かすための薪割りも日課だった。日中は吉田さんから完全天日塩の作り方を学び、16時頃、仕事を終えるとアパートで2、3時間の仮眠をとって工事現場でアルバイトをした。夜中の2時ごろに帰宅して、3時半には製塩所にいくという日々が続いた。

お金がなかったわけではない。むしろ、それまでのショップ経営で貯金がかなりあったから、アルバイトをする必要はなかった。ただ、ダラダラする時間を極力なくして自分を追い込み、どこまでできるかを試したかったのだという。そうして1週間が経ち、1ヵ月が経ち、1年が経った頃、塩についてわかってきた。

「教えてもらうといっても、すべてを目で見て覚えるんです。人の手とか体温とか全部違うんで、誰かと同じようにやってもダメなんですよ。だから、吉田さんも何をどう伝えたらいいのかわからないという感じでしたね。とにかく毎日来て、見よう見まねで塩に触る。そうするうちに、塩と喋れるようになってくるんですよ。会話している気になるっていうのが正解かもしれないですけど」

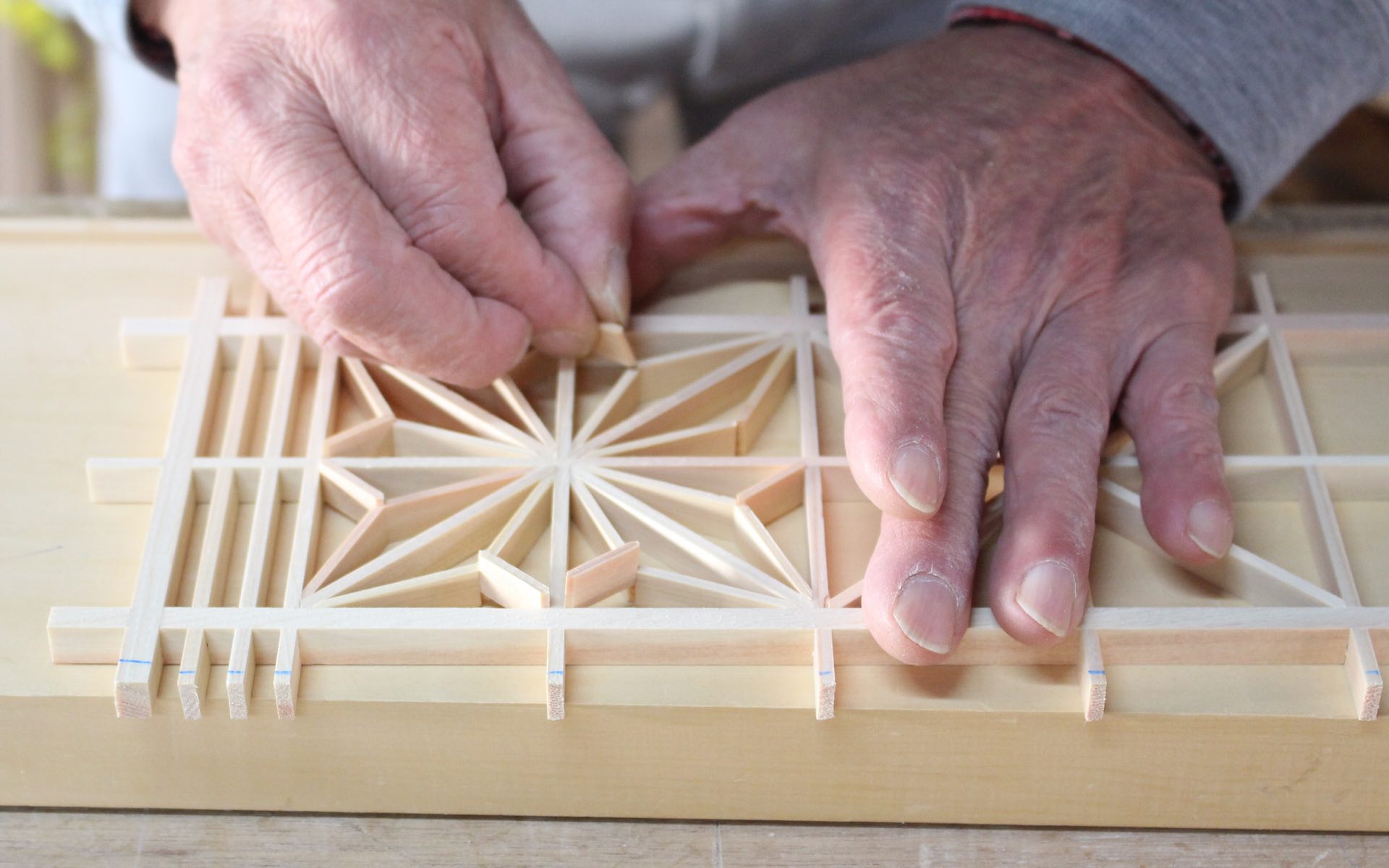

365日、毎日1時間から1時間半に一度、海水をかく拌する。この手作業をしている時に塩とを会話をする

365日、毎日1時間から1時間半に一度、海水をかく拌する。この手作業をしている時に塩とを会話をする

塩と喋る。え? と思うかもしれないが、道を究める人に共通の感覚なのかもしれない。パリで自分の店を構え、一着100万円を超えるスーツを作っているある日本人テーラーは、「糸と会話ができる」と言っていた。極限まで指先の感覚を対象に集中することで、わずかな変化を察知し、身体が自然とその変化に対応できるようになる。そういう状態を指すのだと理解している。

「植物に話しかけると喜ぶっていうじゃないですか。そんな変なこと言うやつは気持ち悪いと思ってたんですけど、あながち間違いじゃないなって。もちろん人間の言葉で話しかけられるわけじゃないですけど、感覚的に喋ってる感覚というか、こうしてほしいと思ってるだろうという塩の気持ちはわかるようになりました。だから、テクニックとかではないんですよ。こう味付けたいならこうしなさいって塩が教えてくれる感じですから」

全財産が10万円に

塩の声が聞こえるようになると、試してみたいことが増えていった。そこで、修業を始めてから二年が経った頃、独立を決めた。製塩所を作るにあたり、海沿いの町に片っ端からアプローチするなかで、唯一、「日本一の塩を作りたい」という佐藤さんの言葉に耳を傾けたのが田野町の役場だった。ほかの町では「よそ者には土地を貸さない」と冷たくあしらわれていた佐藤さんは、田野町に製塩所を作ることに決めた。

田野町と隣町の奈半利町の間には、奈半利川が流れている。佐藤さんは、偶然にも緑豊かな山から流れてきた川が海にそそぎ、小魚や貝が育つ栄養豊富な汽水域の水を塩づくりに使うことができるようになったのだった。

海に流れ込む奈半利川

海に流れ込む奈半利川

お金を貸してくれる金融機関もなかったので、4000万円あった貯金をすべて使って、ビニールハウスを2棟建てた。施設が完成した時、全財産は10万円だった。

「逃げ道をなくせば、塩を作るしかないでしょう。それに、施設さえできちゃえば、海水はタダ。僕ひとりだから人件費も必要ないし、あとは塩を作って売るだけですから」

2009年の9月、「田野屋塩二郎」で塩づくりが始まった。この屋号は、師匠の吉田さんが考えてくれたものだった。最初の1ヵ月、佐藤さんはビニールハウスで寝泊まりしていた。寝る間を惜しんで作業をしていたわけではない。

「それまでとは違う土地で、違う海水ですからね。一緒に過ごして会話しなきゃいけない。まず心を許してもらおうということです」

塩のオーダーメイド

寝食を共にすることで、田野町の海水とはすぐに打ち解けたようだ。当時は誰も知らない「田野屋塩二郎」の塩だったが、道の駅などで「どうぞ舐めて下さい」「お弁当にかけていいですよ」と言って観光客に試食してもらうと、美味しい、美味しいと飛ぶように売れた。100グラム1080円と高値ながら、1日に10万円を売り上げたこともあるという。

開業してすぐに「俺の塩は売れる!」と大きな手ごたえを得た佐藤さんは、また飽きてしまわないように日本一ではなく、世界一の職人になるために新たな挑戦を始めた。顧客の注文に応じて味や結晶の大きさを変える塩のオーダーメイドだ。

「誰もやっていないし、誰もできない。そういうことをやってやろうと思ってね。それで店とダイレクトで取引するようになったら面白いなっていうのはありましたよね」

佐藤さんは塩の甘さと結晶の大きさをコントロールできる

佐藤さんは塩の甘さと結晶の大きさをコントロールできる

ちょうど、佐藤さんが道の駅で売っていた塩の評判を聞きつけた東京や大阪などの料理人が、田野町を訪ねてくるようになっていた。話をしてみると、どんな塩を使ったらいいのか迷っている料理人が多いことがわかった。佐藤さんはカウンセリングをするように料理人がどんな料理にどんな塩を使いたいのかを聞き出し、それに合う塩を作るようになった。その細かさは、想像をはるかに超える。

「もし牛肉に合う塩をくれって言われたら、萎えますよね。こいつは料理がわかってねえなって。何の肉か、肉のどの部位か、産地はどこか、食べるのは子どもか大人か、どういう風に調理するのか、調理してから何分でお客さんに出すのか、塩を振るのはシェフなのかアルバイトなのかまで聞きます。それによって、塩の溶けやすさ、いつ香りを立たせるかとか調整が必要ですから。それで、サンプルを出してオッケーならそれを定期的に卸します。文句を言われたことはありません」

料理人の求めに応じて塩を作ることができる職人は、ほかにいない。佐藤さんの存在はあっという間に知れ渡り、注文が殺到した。佐藤さんは難しい依頼があればあるほど燃えるタイプで、相手が本気だとわかればどんな注文も断らなかった。

その結果、飲食店からのオーダーメイドの注文が全体の9割を占めるようになり、売り上げは右肩上がりで伸びていった。今ではビニールハウスが3棟になり、130の木箱で常時100種類以上の塩が作られている。木箱は常に埋まっていて、ひとつの塩が出荷されると、ウエイティングリストの1番目の塩づくりが始まる。その注文が途切れることはない。

塩の職人を目指した当初は、仕事をしながら空いた時間にはサーフィンを楽しもうと思っていたのに、波乗りともご無沙汰だ。

「今は全然やる気が起きないですね。この仕事が楽しいし、まだまだ上を狙えるっていう手ごたえもあります。生産者が上に立つような仕事、商品というのがやっぱり面白いですよね。汗流してるやつが一番上に立たなきゃいけないんですよ」

「田野屋塩二郎」のビニールハウス

「田野屋塩二郎」のビニールハウス

わが子のように

ビニールハウスをのぞかせてもらうと、そこはまるで実験室のような雰囲気だった。ある木箱には、海水と一緒に藁が敷き詰められていた。塩ソフトクリームを売りにするある牧場から、藁の風味がする塩を作って欲しいという依頼だという。蟹の甲羅が浸してある木箱、たくさんのアーモンドが浮いている木箱もあった。

同じ藁を食べている牛の乳から作るソフトクリームと合わせる塩

同じ藁を食べている牛の乳から作るソフトクリームと合わせる塩

アーモンドの塩は、アーモンド業者からの依頼

アーモンドの塩は、アーモンド業者からの依頼

特定の場所で採った海水が送られてきて、その海水で塩を作って欲しいという依頼もある。取材に行った日はプレートに「富山湾」と書かれた木箱があった。ちなみに、1キロ100万円の塩は1年かけてトリュフを浸した海水を塩にしたものだという。

塩の甘みは100段階あり、塩の結晶の大きさは3.0ミリ、0.3ミリと0.2ミリの3種類。これらを組み合わせて、これまでに作った塩は優に1000種類を超える。

36歳の時、「もう一度、日本一を目指して何かやろう」という思いだけで、何も知らない塩の世界に踏み込んだ佐藤さん。今では塩を「作る」のではなく、わが子のように育て上げている。

「塩は生き物であり、僕の子どもです。常にそばにいてやって、何かあった時はすぐに駆け付けるし、夜は静かに寝かせてあげる。喜怒哀楽もあるんですよ。泣いてる時は、優しくしてあげるとかそんなふうに接してきました。だから、気に入らない人には売らない。お前のところにお嫁になんか出すか!と(笑)」」

雪のように真っ白で眩しい塩。この白いダイヤをかく拌するする時、佐藤さんの指先はわが子の頬を撫でるように優しく、繊細だった。

<取材協力>

田野屋塩二郎

高知県安芸郡田野町2703-6

0887-38-2028

文・写真: 川内イオ

こちらは、2018年5月8日の記事を再編集して掲載しました。作り手の情熱が溢れるお塩に会いに、ぜひ一度訪れてみたいものです。