そこに映し出されているのは、儚さなのか、悲しみなのか、それとも怒りなのか。

このコンテンポラリーアートを目の当たりにした人々の声はこうだ。

営々と築いてきた土佐の文化、土佐和紙の基本概念を裏切り、新たな価値を孵化させ、見事な舞台表現として見せた。人の体温とリズミカルな動きの風に、和紙が生きて揺らめき、踊り、歴史と現代、和と洋の癒合した不思議な空間を生み出した。楽しいひとときであった。

— 俳優 北村総一朗変幻自在な和紙にそれぞれのニュアンスをにじませて若いアーティストたちの思いが錯綜する。あの日、舞台と客席が共有したのは、古から今に続く和紙と風のサステイナブルな歌だった。

— 企画・編集 亀山和枝

はらはらと舞う紙吹雪。

ぼうっと影を写す白い幕。

照明の落ちた舞台で、ほのかに発光する物体。

これらを構成しているのは、伝統的工芸品として名高い高知県の土佐和紙だ。

福井の越前和紙、岐阜の美濃和紙とともに、日本三大和紙のひとつとされている高知の土佐和紙は、古くから日本の紙産業を支えてきた。

「大事な和紙を、乱暴に扱われて悲しい」

そんな伝統工芸品を用いた作品たちの中には、思わず息を呑む場面も。

そのひとつが、2015年に上演された「一枚の怒り」という作品内にある、和紙をぐしゃぐしゃに引きちぎりながら、役者が怒りや葛藤をあらわにするシーンだ。

土佐和紙の産地である高知県で行われた初公演では、上演後の挨拶をしているとき、急に来場者から批判の声が上がった。

「大事な和紙をあんな風に乱暴に扱われて、悲しい」

その言葉を発したのは、農家の苦労をよく知る地元の人だった。

――アートとしてのダイナミックな表現を、伝統工芸は受け入れることができるのか。

「継承のあり方」への問いを、如実にあらわした出来事でもあった。

「私だったんですよ、その演技をしたの」

そう真摯に語ってくれたのは、土佐和紙の老舗である鹿敷製紙(かしきせいし)株式会社の娘、浜田あゆみさん。このプロジェクトの発起人でもある人物だ。

決してそのつもりはないにしても、家業の土佐和紙を「粗末に扱っている」とも誤解されかねないダイナミックな演技を取り入れたのは、なぜなのか。

そこには、役者を志して故郷を離れた彼女にしかできない、伝統の「新たな継承」への想いがあった。

ここを継いだら私の人生は暗い!

とにかく飛び出したかったふるさと

浜田さんの一家が代々経営してきた鹿敷製紙は、株式会社化した1950年より更に前から、200年以上にもわたり、100%国産の楮で質の高い和紙を漉いてきた老舗だ。

「子どもの頃は、工場へ視察に来た海外の人たちの似顔絵を書いたり、休みの日に草花を混ぜて和紙を漉いて遊んでみたりと、和紙は限りなく身近にありました」

そんな天真爛漫な少女は、「将来は家業を継ぐ」と言う兄とは裏腹に、演劇に没頭していく。

いつしかプロを目指すようになり、本格的に演劇を学ぶため、高校を卒業するとカナダのヴィクトリア大学へ進学。卒業後は、東京でアルバイトをしながら舞台のオーディションを受ける日々を送っていた。

「とにかく東京にいたくて、地元に帰ろうなんて思いもしませんでした。正直、役者として売れたいのに夢破れて戻ってきたなんて思われたくなかった、というのもあったのだと思います」

そんな彼女のもとに届いた知らせは、かつて家業の工場でバリバリと働く姿を見てきた祖父の、余命3か月という宣告だった。

「せめて、おじいちゃんが生きている間は高知に戻ろうって思ったんです。東京での生活は役者としてのチャンスがたくさんあるけれど、決してうまく行っていたわけではなかったし‥‥。でも、悔しかったですね」

これまで敬遠し、きちんと直視してこなかった地元。しかし、いざ戻って目の当たりにしたのは、想像を超える和紙産業の衰退だった。彼女の目に最も深刻に映ったのは、和紙の原料となる楮の木を栽培する農家の高齢化と後継者不足だった。

このままでは、土佐和紙の伝統がなくなってしまうかもしれない。その危機感が、幼少期に敬遠してきた家業に関心を持つきっかけとなった。

土佐和紙の現状を伝え危機を感じてもらい、更に人々に和紙への興味関心を向けてもらうには‥?

そこで浜田さんはあることを思いつく。

「自分がこれまでやってきた演劇に、和紙を使った演出を掛け合わせることはできないだろうか」

‥‥すべては、こうしてはじまった。

「和紙 ✕ アート」でできることは?伝統産業の課題をユニバーサルな問題提起に

もともと、浜田さんは高知でも演劇をやろうと思っていたわけではなかった。

しかし、地元に暮らしながら東京でのオーディションにも足を運ぶ生活をしているなかで、「高知でも演劇をやらない?」といった要望を受けることも増えてきた。

そんな折に知ったのが、高知県の文化財団が用意している助成金制度の存在だった。

「和紙とアートとをかけ合わせた企画を申請すれば、もしかしたら通るかもしれない」

幸運にも、家業の鹿敷製紙を経営する母と兄は「やりたいなら、やってみれば?」と背中を押してくれた。

そしてこれが、『Washi+Performing Arts? Project』誕生のきっかけとなる。

「『Washi+Performing Arts? Project』は、“和紙と舞台芸術をコラボレーションさせたら、どんなケミストリーが生まれるの?”といったテーマで活動しています。

和紙づくりの衰退で最も深刻なのは、原料である楮の栽培農家の高齢化と後継者不足。この事実をアーティストたちに感じ取ってもらい、国内外で活躍する舞台芸術家によって、和紙という素材を活かす『芸術としての和紙』の魅力を再発見することが目的なんです」

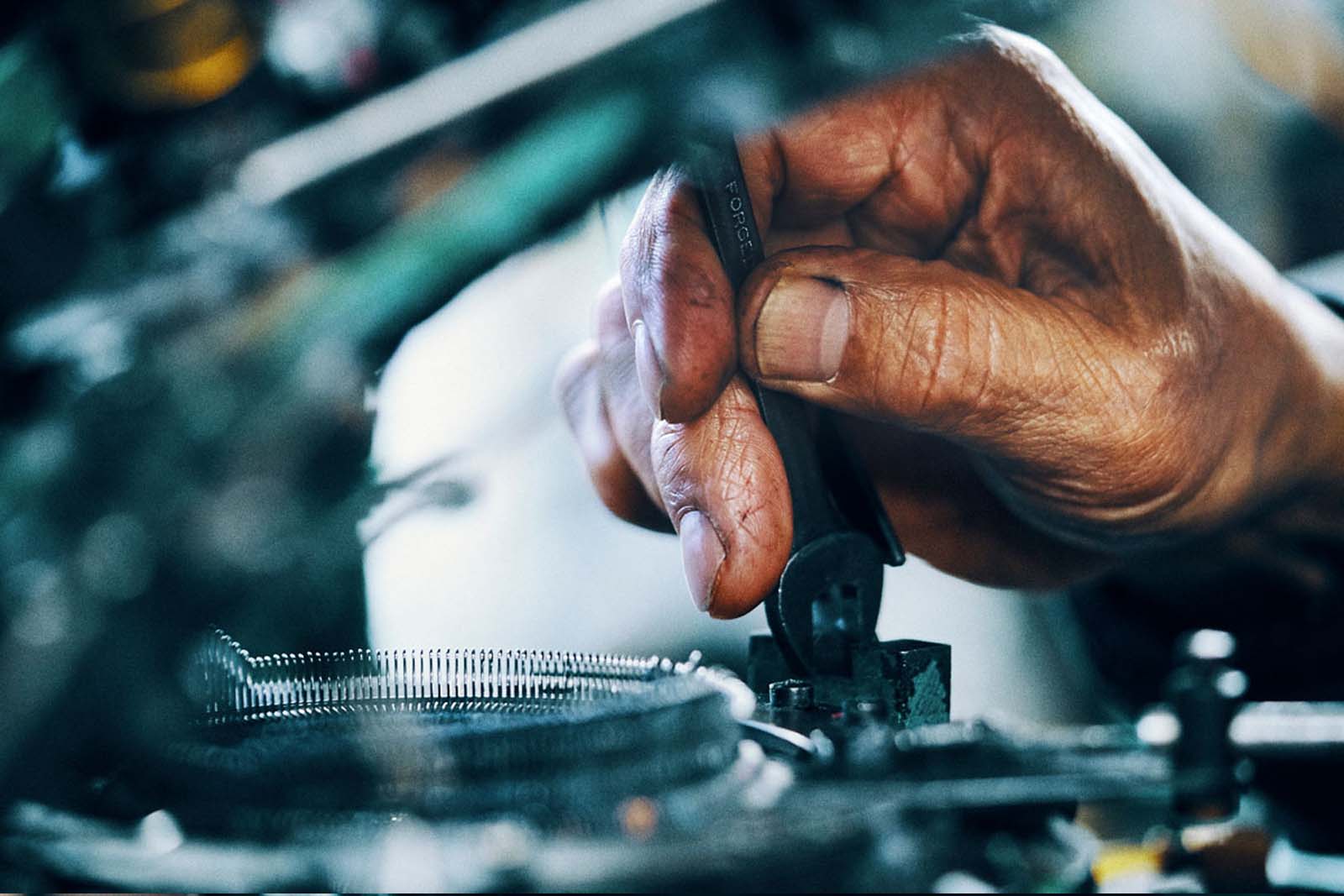

2015年に始まったこのプロジェクトの第一弾では、国内外から揃ったパフォーマー6名が、日本の三大紙産地である高知県のいの町に2週間滞在。

地域の人々と交わり、楮の栽培、産地の現状把握、紙漉き体験などを経験したのち、最終日に10分間程度の作品を制作した。

もちろん、浜田さん自身も役者として参加。全体の指揮をとりつつも、ひとりの表現者として取り組んだ。

このときに生まれた作品が『一枚の怒り』だ。

そして翌年、このメンバーに加え、気鋭のダンサー・振付家の鈴木竜さんを演出に迎えて発表したのが、冒頭のパフォーマンス『風の強い日に』である。

ダンスと演劇をかけ合わせた新たな取り組みであるこの作品は、「伝統産業」の四文字とはあまり縁のない人々の心をも動かした。

会場に来た人は、こんな風にも言った。

「伝統工芸はいいものだ。自然は大事にしないといけない。といった説教じみたメッセージがあるのかと思って観に来たら、嫌悪感や葛藤など、人間なら誰しもが抱く感情を表現していた。だからこそ、伝統の大切さが分かった」

長く続いている産業だからこそ、嫌悪感も葛藤も避けては通れない。

良くも悪くも、さまざまな人間ドラマがある。

しかしそれを、演劇というひとつのアート作品にアウトプットしていくことで、産地を取り巻く負の面ですらも、人々の心に訴えかけるエッセンスへと昇華されていく。

これは、『Washi+Performing Arts? Project』を始めてこその発見だった。

うわべを知っただけでは決して生まれなかったアート表現

「このプロジェクトに参加してくれているアーティストたちはみんな、楮の苗植えや収穫などを肌で感じて、作品に落とし込んでいます。ときには、母と私が喧嘩しているところも見せてしまったり…。

でも、『継承』のなかにはそんな親子の軋轢とか、楮農家の苦悩とか、決してきれいじゃないものも含まれているんですよね」

『Washi+Performing Arts? Project』にとって、和紙は単なる演劇・アート表現のための「ツール」ではない。

伝統工芸を伝えるためのプロジェクトとして動いているからこそ、表現者であるアーティストたちに現状を体感してもらうことを、何よりも重要視している。

だからこそ、『風の強い日に』では、テーマを「紙」だけで終わらせることなく、産地を取り巻く負のエピソードをも取り込むことで、作品の持つメッセージをもっとユニバーサルな問題に変えることができたのだ。

しかしきっと、自分の故郷の産業を悪く見せかねない演出にはためらいもあったことだろう。

『Washi+Performing Arts? Project』での演出が、家業の鹿敷製紙の名を汚すようなことにならないか。

浜田さんの迷いを払拭してくれたのは、社長である兄だった。

「せっかく新しい取り組みをするんだったら、あれがだめ、これがだめと言って制限をかけては意味がない。好きにやっていいよ、と言ってくれたんです。

そういう意味でも、『Washi+Performing Arts? Project』は家族の後ろ盾があってこその作品だと思っています」

実は、冒頭で紹介した「大事な和紙をあんな風に乱暴に扱われて、悲しい」というメッセージには、辛い一言が更に続いていた。

――長い間和紙を作ってきた鹿敷製紙さんなら、その大切さが分かっているはずなのに、なぜあなたはあんなことをするのか。

浜田さんが、家業の和紙をあえてくしゃくしゃにちぎり、和紙業界の辛い現状を語る例のシーン。しかしそこには、彼女の実体験に基づくエピソードがあった。

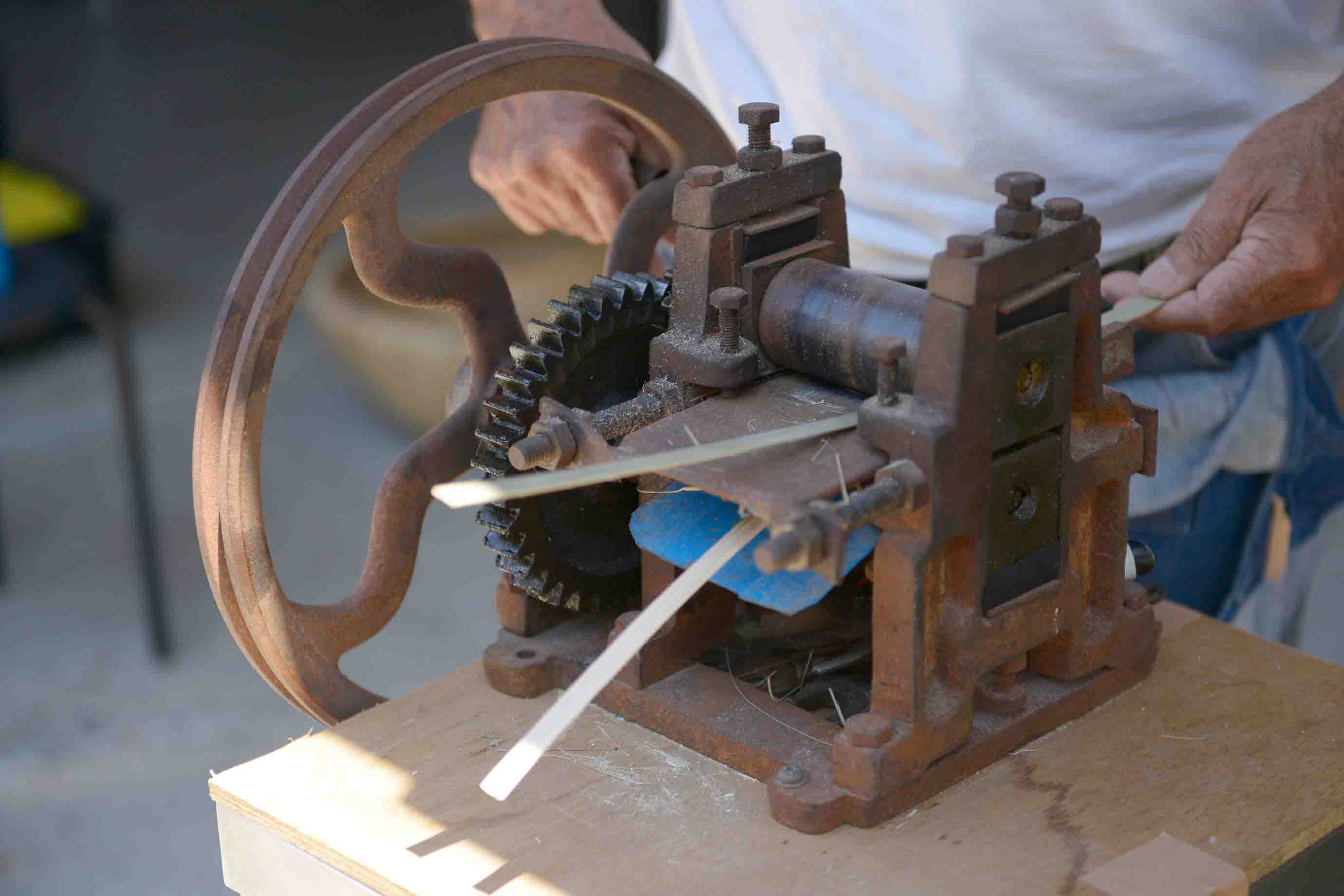

「小さい頃、和紙の工場から聞こえてくる“ダーン、ダーン”という打壊機の音が大嫌いで。それに、職人気質だった祖父は、従業員たちをよく怒鳴り散らしていたし。そんな頑固なおじいちゃんの声も、大っ嫌いだったんです」

「だけどね、おじいちゃんが『あゆみ、この紙きれいやろ?』って和紙を透かして見せてくれる姿は大好きだった。その両方を、演劇で表現したかったんです。

でも、批判の声が出ることは仕方なかったとも思っています。使った和紙はもちろん再利用しているけど、そんなことはきっとどうでもよくって」

「和紙だから」感情が動かされる

しかし、観る側にそういった感情が湧くのは、「和紙だから」なのではないか。

浜田さんはそんな風にも思った。

優しい風合いや、楮ならではの繊維が入り混じった質感に、光をたたえたようなあたたかさ。

日々私たちが触れている洋紙では表現しきれない唯一無二の「和紙」という存在に、人々は心を動かされるのかもしれない。

和紙を舞台演出に取り入れる目的で『Washi+Performing Arts? Project』を立ち上げた浜田さんの読みは、きっと正しかったのだ。

継承するためには、対象物に関心を持ってもらうための発信が必要だ。

そしてそれは、未来を担う子どもたちに対しても同様に。

和紙のまちで育ったことを子どもたちに伝えていく『未来Project』

『Washi+Performing Arts? Project』と平行して、2年目の2016年から始動したのが、子どもたちを対象をした『未来Project』だ。

このプロジェクトでは、初年度はからだを使って表現するパフォーマンスチームと、舞台上に和紙を使って別世界を作り出す美術チームに分かれてワークショップを行い、公募で集まった小中学生と一緒に舞台芸術作品を作った。

子どもたちと和紙に触れていくと、大人が気が付かないような視点や感性がどんどん出てくるという。

「和紙って、かぶるとあったかいんだね」

「破いてみようと思ったんだけど、丈夫でなかなか破れなかった!」

単純な感想だけれど、子どもたちが和紙を通してその時に感じたこと、経験したことが未来につながっていくと考えれば、それは大きな価値だ。

子どもたちと一緒に龍のオブジェを作ったアーティストは、「舞台美術に関してはまったくの初心者の私たちが、こんなに生命力溢れるモノを作れるなんて‥‥」と感動したという。

和紙でモノを作ると、それだけで力強さが表現できる。

ちぎっただけの質感や、風になびく様子だとか、どんなに素人が作っても、何かパワーを感じる。

これができるのは、和紙だからなのかもしれない。

「和紙だから」。それが分かった先には何が残るのか

「伝統だからといって、そのまま継承することだけが必ずしもいいわけではないと思うんです。時代に合った形で、人々の記憶に残し、継承されていったらいいな」

それを聞いて感じたことは、“工芸で一番怖いのはそこに人々の興味関心が向けられなくなってしまうこと。”

例えばそれが負の感情だったとしても、人々の関心が和紙という工芸に向くうちは、きっと生き続けることができるのかもしれない、とも思う。

その点で、『Washi+Performing Arts? Project』の活動は、まさに「新たな継承の形」ともいえる。

『風の強い日に』のフライヤーには、印象的なコピーがひとつ添えられていた。

— 明日、そこに風は吹いているか。

産業の衰退は今も刻々と続いている。

「よく、仲間と話すんです。これほど厚い和紙を、演出でこんなにたくさん使えるのは、もう今後5年、10年だけかもしれないねって」

残したい技術を、未来へどう引き継いでいくのか。

それは浜田さんたちだけではなく、作品を観る側の私たちにも問いかけられているかもしれない。

<取材協力>

浜田あゆみ / 女優

Washi+Performing Arts? Project

090-9775-9504

futarikkoproduce@gmail.com

鹿敷製紙株式会社

高知県吾川郡いの町神谷214

088-893-3270

HPはこちら

文: 山越栞

写真: 池田こうき