高知・土佐打刃物「くじらナイフ」冨士源刃物製作所 山下哲史さんの工房へ

手にすると、無性に使いたくなるプロダクトがある。土佐の刃物職人が生み出した「くじらナイフ」もそのひとつだ。

くじらを型どった、子どもが鉛筆を削るためのこのナイフは、マッコウクジラ、ナガスクジラなどシリーズ化され、その可愛らしいフォルムからプレゼントとして人気を博している。また、土佐の職人の技術が詰め込まれた実用性から、大人にも人気がある高知のお土産品だ。

文字を書くならシャープペンがあるし、鉛筆を削るなら自動の鉛筆削り器だってある。それでも、手にとったときに感じる重みや愛くるしいフォルムには、合理を飛び越えてわざわざ鉛筆を削りたくなってしまう。

「使っていて心地いい」。それだけで十分なときもある。

鉛筆を削るときの木屑、鉛筆がノートを滑るときの音、「あぁ、こんな匂いだった、こんな音だった」。そう思い出させてくれる。

そんなくじらナイフを作るのは、高知の冨士源刃物製作所の二代目、山下哲史さんだ。

今回は、「土佐の匠」にも選ばれ、40年間土佐打刃物(とさうちはもの)を作り続ける山下さんの鍛冶場にお邪魔し、くじらナイフのこと、土佐の刃物のことを伺った。

ひとりの子どものために生まれたくじらナイフ

細い道を抜け、澄んだ川が流れる田舎の風景に溶け込む冨士源刃物製作所。

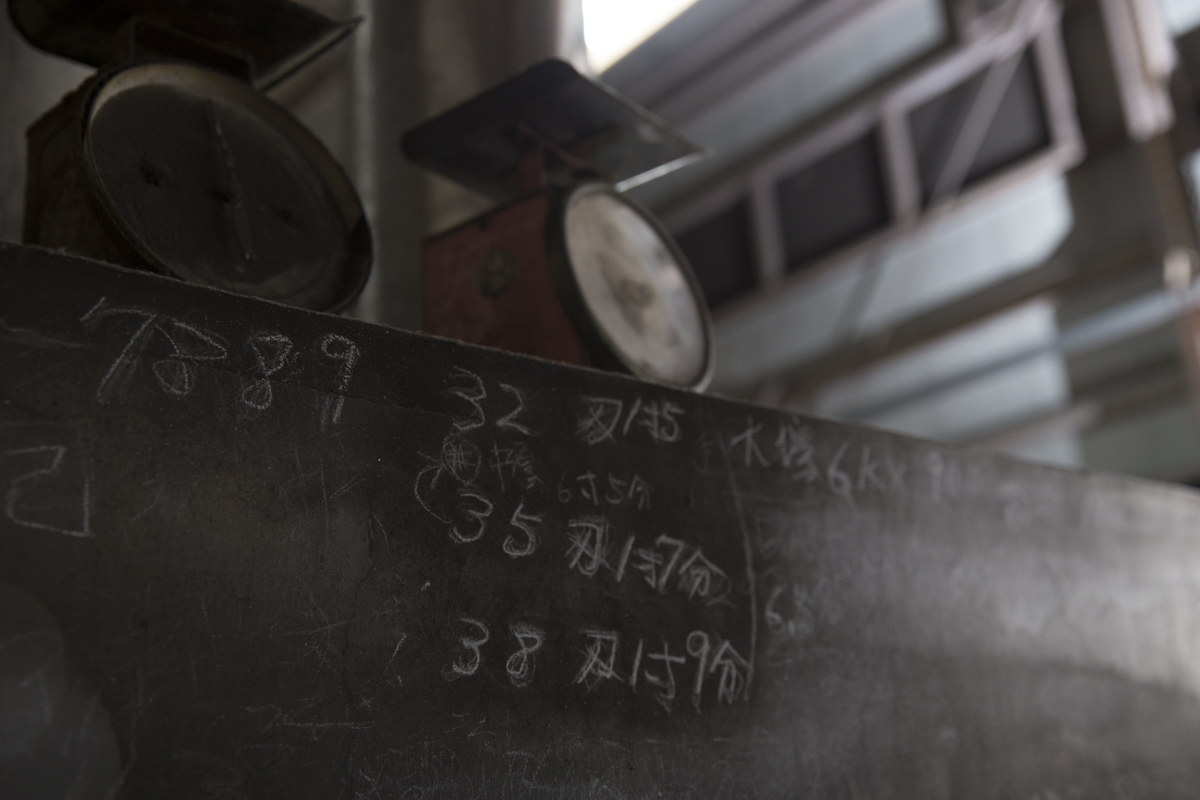

「やぁやぁ、よくきたね」と山下さんに迎え入れられ入った工房内では、カンカンと甲高い音が鳴り響き、すぐに気づくオイルの匂いはまさに職人の作業場。

何十年と使い続けてきたであろう機械や作業場の壁に、金属音、飛び散る火打の熱、オイルの匂い、すべてが染み込んでいるかのようだ。くじらナイフはこの小さな作業場で生まれた。

「市内に土佐の色々な雑貨を扱っているお店があったんだけども、そこに包丁を卸す世話をしてたんだね。ある日そこのお母さんと話をしていたら、『娘に鉛筆削り用のナイフを作ってやりたい』という話になって、たまたまね。それがきっかけでした」と山下さん。

「まず子供が持って一番危険なのは『突く』ことですよね。先が尖ったら危ないから、まず先は丸くしましょうと。そこからどの部分で鉛筆を削れるようにしたらいいか、どのくらいのサイズが子どもでも持ちやすいか、滑らないようにするには、など考えながら作ってました。そしたらそのお母さんに『クジラに似ていますよね』と言われたんですね」

高知の土佐湾ではクジラが多く生息し、クジラとは縁の深い街。ホエールウォッチングも高知の人気観光アトラクションとなっている。試作品のナイフのデザインが、高知のシンボルのひとつであるクジラに偶然似ていたことが、くじらナイフのはじまりだった。

「小さな声」に自由な鍛造で応える土佐打刃物

高知が誇る「土佐打刃物」は、江戸時代から400年続く伝統をもち、包丁から鎌、斧、鉈(なた)、鋏(はさみ)、鋸(のこぎり)、鍬(くわ)など数えきれない種類の刃物がある。

くじらナイフを製造する冨士源刃物製作所の山下さんは、鎌を専門とした鍛治職人だ。土佐打刃物で最も特徴的なのは、「自由鍛造」と呼ばれる製法。

高温に熱した金属を丹念に、何度も叩いて延ばし広げる(火造り鍛造)ことで自由自在に刃物の形を作る。使用者の需要に合わせて山林用から農業用、狩猟用、家庭用まで、自由に形を変えるのが自由鍛造から生み出される土佐打刃物だ。

鍛冶師は原寸と形を書いた注文書だけで注文品を作ることができるが、それゆえに鍛冶師には熟練の技術が求められる。

「カスタマイズしたものを入れたら、土佐打刃物の種類はもう数え切れませんよね。それは自由鍛造だからできることですね。プレス機での型鍛造はコストもかからず大量生産ができるけれど、ある程度の需要が見込める必要がある。自由鍛造は使う人に合わせて個別に作ることができるのが特徴なんです」

山下さんが作る山用の草刈りや鎌も、地方、さらに言うとどの山かによって、必要とされる鎌の形が異なる。

「山によって草も生え方も違うんです。例えば、阿蘇山は木が少ないので大きく木を切る部分が短い鎌型を作る。紀州型は切る木が多くて草が少ないので、木が切れるように鉈(なた)のような鎌型にする、というように様々です。

それこそ同じ地域でも山によって特色も違いますし、職人の好みもあります。『ここはもっとまるく作ってください』、『途中から半分だけ曲げてください』といった、職人の需要に応えて調整して一本でも二十本でも作れるのが自由鍛造なんです」

ワンオペが生み出すクリエイティブ

土佐打刃物を生み出すか工程には、大きく分けて火造り、荒仕上げ、焼き入れ、油戻し、研磨などの作業があるが、火造り専門の職人と仕上げ専門の職人などに別れてこれらの工程を分業して行うメーカーも多い。しかし土佐打刃物は火造りから絵付けまで、職人が一貫して作業を行う。

「外注だと仕上げがどうしても荒くなる傾向が少なからずあるんです。

一丁いくら、というような出来高の外注専門の方に頼むと、その方が収入増になるから、職人さんは50丁より100丁仕上げたい。だから仕事を急いでしまい、結果、仕上げが荒くなってしまう。

外注の方もプロだからプライドはある。でも人が作るものだから気の緩みもあるし、他の外注仕事にも追われるとどうしてもね。最終的には自分でやるほうが全ての責任が自分にかかってくるので、手が抜けないんですよ。

自分で丁寧に火造りしたものの仕上げを外注で頼むと、『もっと綺麗にやってほしかったな』という場合もありえるのでね。一人でやる分には自分が納得できるものをすぐに作れますしね」

使い手の小さな声を落とし込む製法と、分業でないからこそのフットワークの軽さ、職人の技術と自由な発想が詰め込まれたくじらナイフというプロダクトが生まれたことは、決して無関係ではないはずだ。

伝統は、小さな営みの先に

お父さんから家業を継ぎ、約40年以上も土佐の鎌を作り続ける山下さんも、「最初は継ぎたいなんて思わなかった。成り行きですよ」と話す。

「子どものころから遊びで、『これでナイフ作ってみるか』とか、竹を切って竹鉄砲や竹馬を作るとかはしてましたよね。鉈とか鋸とかの道具が家になんぼでもあったから、自分たちで遊ぶものは自分で作ってた。でも家の手伝いなんかは本当に嫌々でしたねぇ(笑)。

高度経済成長期に親父を継いで借金もして工場を作った。でもすぐに、バブルがはじけて。時代の流れや機械技術の進歩もあって林業も鋳造業も衰退するし、それは大変でしたよ」

そんな「斜陽」と山下さんが言う産業の中であっても、山下さんはこれまで鎌作りを続けてきた。

「ここまで続けられたのはなんとか家族を養いたいという思いでしたよ。この仕事をやってよかったと思うのもね、やっぱり歳がいって子育てしっかり片付けてね、家でのんびり好きにできることだね。自由にね」

「伝統を守り続ける」という言葉は、若い世代や外の人間からすると聞こえもいいし、大きな思いの上に伝統が成り立つストーリーを描きたくなってしまう。

しかし「伝統」を紐解けば、そこには職人たちの営みの中にある思いが存在する。「子どもを立派に育てたい」「いいものを作りたい」。「お母さんの頼みに応えられるものを作りたい」。伝統というものはそういった小さな意志が積み重なった結果に過ぎない。

土佐打刃物には、両刃(もろは)という特徴がある。これは日本刀の「しんがね」の製法が取り入れられたものだ。芯となる鋼を鉄で挟み丹念に鍛造することで、土佐刃物は自由に形を変え強靭な刃をもつことができる。より強い芯を小さなこだわりと情熱で、柔らかく、時間をかけて自由に仕上げていく。そんな職人の生き方ひとつひとつが、愛くるしい「くじらナイフ」には込められている。

<取材協力>

冨士源刃物製作所

〒782-0058 高知県香美市土佐山田町新改184

0887-53-4508

取材・文:和田拓也

写真:uehara mitsugu

*こちらは、2018年7月2日の記事を再編集して公開いたしました。