清水焼はどこで焼かれているかご存じですか?

そう尋ねると、「京都」、もしくは「清水寺の近く」と答える人が多いのではないでしょうか。

実は清水寺からは山を越えた向こう側の山科区でも焼かれています。歴史好きの人には「『忠臣蔵』の大石内蔵助が隠棲(いんせい)したところ」といえばイメージがわくかもしれません。ほかには平等院のある宇治市でも焼かれています。

清水寺周辺で焼かれていた「清水焼」が、なぜほかの地域へと広まり、そのまま「清水焼」として焼かれ続けているのか。その歴史を紐解きながら、考えていきたいと思います。

「清水焼」はどこから始まったのか?

清水寺の門前から始まって、三年坂を右に折れずに細くなった道をまっすぐ下り、東大路までの約600メートルが「清水坂」です。また、清水坂の途中の三年坂が合流するあたりから始まり、左斜め前のバスも通る広い道を下りて、東大路までが「五条坂」です。

清水坂の1本南の道を「清水新道」といいます。通称は「茶わん坂」です。道自体は大正時代以降にできた比較的新しものですが、このあたりも清水坂・五条坂の一角と考えていいでしょう。

清水寺そのものは8世紀末からあるものの、その門前が遊興地としてにぎわいを見せるのは江戸時代の中ごろからでした。

焼き物も参拝客や遊行客相手にみやげ物として現地生産・現地販売されるようになりました。五条坂の入り口近くにある京焼・清水焼の展示・販売施設「京都陶磁器会館」の林大地さんによると、清水寺の「土」そのものが縁起物として喜ばれたという側面もあったようです。

京都陶磁器会館の林大地さん

京都陶磁器会館の林大地さんこれが後々まで続く清水焼の起こりで、明治から大正初期にはこのかいわいだけで約40基の登り窯があったと考えられています。

清水焼と京焼

過去にさかのぼってみると京都には、清水坂・五条坂かいわい以外にも大きな焼き物の生産地がいくつもありました。その代表をひとつ挙げるとすると、旧・東海道沿いで、山科から京都盆地へと入ってきたあたりの「粟田口(あわたぐち)」でしょう。ここで焼かれたものを「粟田焼」といいます。

しかし、昭和初期以降は清水坂・五条坂の生産量が突出したため、京都の焼き物はどれでも「清水焼」と呼ばれるようになりました。

一方で、「京都で作られた焼き物」と意識しての呼び方もありました。それが「京焼」です。

つまり、厳密にいえば清水焼は京焼の一種ですが、すべてまとめて『清水焼』と呼ぶこともある、といったところでしょうか。

京焼の始まりはいくつか説があり、「桃山時代の末、茶の湯が盛んになり、茶器が必要となって作られるようになった」ともされます。当初は中国からの「唐物(からもの)」や朝鮮半島からの「高麗茶わん」などの影響を強く受けました。

茶の湯自体が当初は武士の文化だったので、京焼の茶器も武士好みの物が作られました。やがて、町人層が新興勢力として伸びてくるに従って、その趣向に合う色彩豊かなものも登場するようになります。色絵磁器はその典型です。

京都で町人層が台頭するに従って、京焼・清水焼もその趣味に合わせるようにきらびやかなものも登場した

京都で町人層が台頭するに従って、京焼・清水焼もその趣味に合わせるようにきらびやかなものも登場した大正時代、新たな京焼・清水焼の里となった日吉・泉涌寺エリア

清水坂・五条坂周辺が手狭になり、大正時代に新しい清水焼の里として拡大したのが、南へ約1キロの日吉と、同じく約2キロの泉涌寺です。どちらも、清水坂・五条坂同様に東山の山々のすそに当たります。

これらの土地が選ばれたのは、清水坂・五条坂に近かっただけではなく、登り窯を作るのには傾斜地であることが必要だったからとされます。このエリアにも大正年代には25基ほどの登り窯がありました。

登り窯が使えなくなり移転した?清水焼団地(山科)・炭山(宇治)エリア

実は今、山科区にも清水焼の窯元が集中していて、ここは「清水焼団地」とよばれます。その名前からも想像できるように一種の工業団地として造成されました。また、京都市内からは離れ、宇治市の炭山地区にも多くの窯元があります。

これらの窯元の多くは、1960年代から1970年代にかけて、清水坂・五条坂、日吉・泉涌寺から移転しました。

その理由としては、「大気汚染防止法(1968年)と京都府公害防止条例(1971年)が決定的だった。登り窯から出る煤煙(ばいえん)が公害視された。既に周辺にまで住宅が建て込んでいたため、登り窯を使い続けることができなくなり、郊外に新天地を求めた」と説明されることが珍しくありません。

しかし、一方で、「その時期までには、多くの窯元が登り窯から電気窯・ガス窯に移行していた。煤煙が問題になることはない」との指摘もあります。

実際、移転先のうち、炭山地区では今でも数基の登り窯があるものの、清水焼団地では登り窯は1基も作られることはありませんでした。

それを知ると、やはり「煤煙」の問題だけではなく、窯の新設や作業スペースの拡大など、消費の増大に合わせて生産性を上げたかった、という事情もあったようです。

清水坂・五条坂で最後に登り窯に火が入れられたのは、1980(昭和55)年でした。この時に窯が火元と見られる火災が起き、付近の住民から廃止を求める署名が提出されたことは、廃止の大きなきっかけとなりました。

今、多くの陶芸家が愛用している業務用の電気窯。50〜100万円もあれば購入できる

今、多くの陶芸家が愛用している業務用の電気窯。50〜100万円もあれば購入できる唯一現役で稼働する「京式登り窯」は宇治に

かつて清水焼で用いられた登り窯には、「京式登り窯」、あるいは「京窯」との名前が付いていました。「傾斜は他地域のものに比べて3分の1程度のゆるさ」「2、3日がかりで焼成するところが多いが、京式の場合は丸1日程度と短い」「焼成室と呼ばれる部屋が他と比較して狭い」といったことが特徴です。

今、清水坂・五条坂エリアでは歴史・文化遺産として5基ほどの京式登り窯が保存されていますが、唯一、現役で稼働しているものが、上述の宇治市・炭山地区にあります。

京式登り窯

京式登り窯現地で作陶を続けている林淳司さんら4軒の窯元が維持・管理をしながら、年に一度、冬に火入れが行われています。

「コストや制作スケジュールの問題から、商業ベースには乗せられません。おもに、京都府立陶工高等技術専門校など、陶芸を学ぶ学生さんに使ってもらっています。

今でこそ一般的に使われるガス窯も、登り窯の焼成原理を元に開発されました。ガス窯を理解するためにも、登り窯での経験が生きるのです」とのこと。

五条坂の窯元の家に生まれ、跡を継いだ林淳司さん。林さんの父親は1971年、10軒あまりの仲間と共に工房を周辺に住居の少ない宇治・炭山に移した

五条坂の窯元の家に生まれ、跡を継いだ林淳司さん。林さんの父親は1971年、10軒あまりの仲間と共に工房を周辺に住居の少ない宇治・炭山に移したこの年に一度の火入れは、陶芸家を目指す学生への貴重な学びの機会であると同時に、京式登り窯の伝統を絶えさせないための技術継承の役割も担っています。

林さんとともに、窯を管理している龍谷窯の三代目 宮川香雲さんは、登り窯の火入れに欠かせない「窯焚き師」の技術を受け継ぎました。

「窯は火を入れていないと痛むのが早くなります。父たちの代から10年前後、使われない状態が続いていたのですが、技術の継承と窯の保存のために、年に一度、火入れをするようにしています」と宮川さんは言います。

左から宮川香雲さん、林淳司さん、西村徳哉さん。文字通り「京式登り窯の火を消さない」ように活動している

左から宮川香雲さん、林淳司さん、西村徳哉さん。文字通り「京式登り窯の火を消さない」ように活動しているそのほか、自治体の研究施設から、データが取りたいという依頼が来ることもあるそう。京焼・清水焼の歴史を語る上でも欠かせない貴重な登り窯は、今後観光資源のひとつとしての活用も期待されています。

山科や宇治で「清水焼」がつくられ続けているのはなぜ?

山科や宇治に移っても「山科焼」や「宇治焼」という名前にはなりませんでした。陶磁器会館の林さんは、「清水坂・五条坂から離れたあとも、『自分たちは清水焼の伝統の継承者だ』という自負を持ち続けられたのが原因でしょう」と語ります。

先に見たように「清水焼」や「京焼」の定義がもともとあいまいだったり、材料(土や石)の生産地とはまったく関係していなかったりすることも影響しているようです。

全国の焼き物のほとんどは、材料として適した土(陶土)や石(陶石)が採取される土地で発達しました。もちろん、できあがったものの性質は材料によって大きく左右されます。

主に粘土を材料にして焼かれるのが陶器。土の風合いや作者の手のぬくもりを感じるような作品も多い

主に粘土を材料にして焼かれるのが陶器。土の風合いや作者の手のぬくもりを感じるような作品も多い 磁器は長石・けい石といったガラスの材料にもなるような石を粉末にし、それを練り合わせて作る。光沢が美しいだけではなく、強度も陶器よりも高い

磁器は長石・けい石といったガラスの材料にもなるような石を粉末にし、それを練り合わせて作る。光沢が美しいだけではなく、強度も陶器よりも高い現地でとれる土や石で性質で決められてしまっているので、たとえば「唐津焼」といえば陶器、「有田焼」と言えば磁器をイメージするのが一般的です。しかし、これらと同じぐらいに名前を知られていて、陶器も磁器もあり、あらゆる作風の焼き物がつくられているのが京都の京焼・清水焼です。

材料の土や石がとれない京都で焼き物が発展したわけ

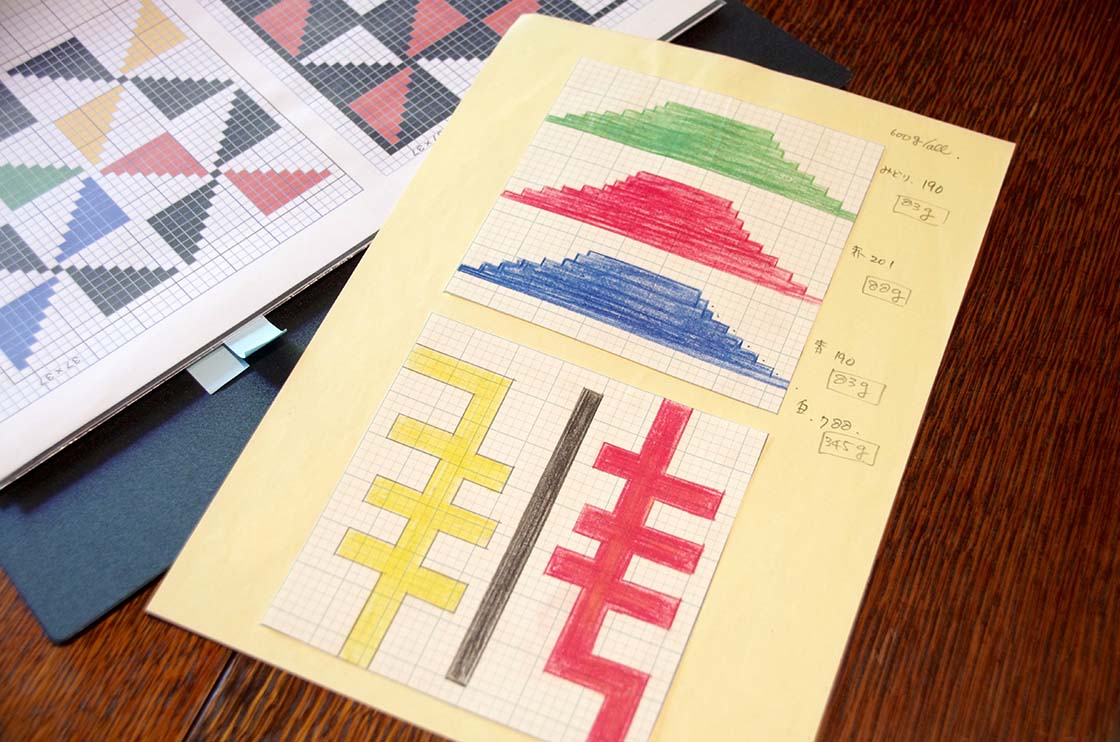

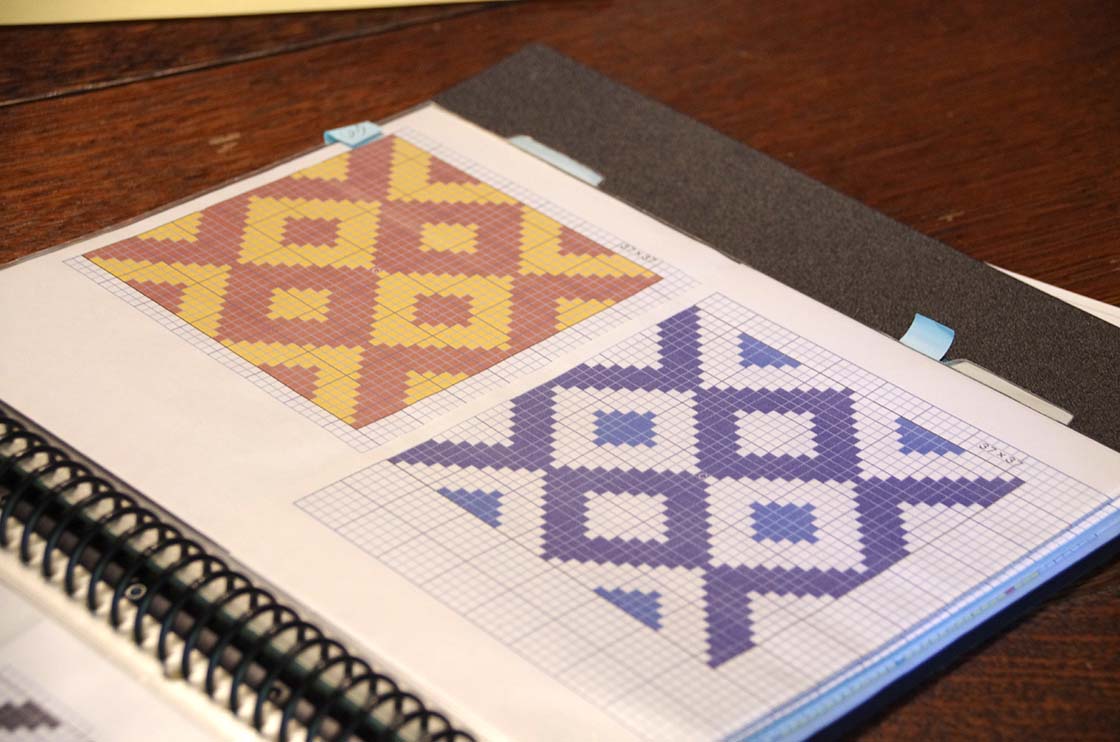

陶工も材料も全国の陶磁器の産地から集まって発達しただけに、京焼・清水焼には陶器・磁器を問わないばかりか作風も様々なものが見られる

陶工も材料も全国の陶磁器の産地から集まって発達しただけに、京焼・清水焼には陶器・磁器を問わないばかりか作風も様々なものが見られる林さんは「商人が全国より職人を京都へ呼び、各産地の焼き物を作らせたことにより、陶器も磁器もある、作風も様々といった京焼ができあがりました。

陶磁器に使える土や石については、この清水坂周辺でも最初は取れていました。しかし、すぐに掘り尽くしたようです。江戸時代のうちからすでに、信楽(滋賀県)などからは粘土が、天草(長崎県)などからは陶石が運ばれました」と話します。

つまり、京焼・清水焼は全国でも珍しい、「原料が地元にないのに発展した焼き物」なのです。

五条大橋から東山五条のちょうど真ん中ぐらいある若宮八幡宮社。1949年に陶祖神の椎根津彦(しいねつひこ)を合祀したことから「陶器神社」とも呼ばれる。毎年8月7日から10日の「陶器祭」はこの神社の祭礼でもある

五条大橋から東山五条のちょうど真ん中ぐらいある若宮八幡宮社。1949年に陶祖神の椎根津彦(しいねつひこ)を合祀したことから「陶器神社」とも呼ばれる。毎年8月7日から10日の「陶器祭」はこの神社の祭礼でもある江戸時代終盤ともなると、清水坂・五条坂には陶磁器のあらゆる技法が集まり、名工も輩出しました。また、各地の藩が自領で新たに陶磁器産業を興すようなときには、京都、なかでも清水坂・五条坂から陶工を招くのが常でした。

清水坂・五条坂は陶磁器の技法において日本全体の集散地だったのです。

幕末から明治初期にかけては、ヨーロッパの陶芸技術も積極的に採り入れました。また、輸出用の製品に力を入れた時期もあります。しかし、これらの大きな成功は長続きせず、結局、伝統的な高級品へと回帰しました。以後は、個人作家的な陶芸家も多く出ました。

山科や炭山まで清水焼の産地が広がった今でも、この延長上にあります。ほかの陶磁器の産地では見られないような、窯元や作家ごとの個性の違いを発揮しながらも、全体としては京焼・清水焼として作られ続けています。

※関連記事:若手陶芸家が京都を目指す理由

<取材協力>

京都陶磁器会館

http://kyototoujikikaikan.or.jp/

京焼炭山協同組合「京焼村」

文・写真:柳本学