どんな専門分野でも、1万時間かければ一人前になれるという。

この人の場合は、早かった。

2009年から地元・長崎で陶芸教室に通い始め、2011年に長崎陶磁展 審査員特別賞を受賞。

2012年には同展の生活陶磁部門で最優秀賞を獲得。この年、松屋銀座・銀座手仕事直売所に出店し、以降毎年の常連となっている。

小島鉄平さん。

イギリス発祥の「スリップ・ウェア」 (生乾きの素地にスリップ (化粧土) をかけ、上から櫛目や格子などの模様を描く) の技法で作る小島さんのうつわに初めて出会ったのは、取材で訪れていた飛騨高山の「やわい屋」さんだった。

いわゆる「かわいい」で形容しきれない、生き物として躍動するうさぎや鹿の姿にしばらく視線を外せずにいると、後ろから店主の朝倉さんの声がかかった。

「すごいでしょう。明らかに何かに追われて逃げている姿だもんね」

小島さんの作品には生き物のモチーフが多い。

鹿にタコ、うさぎ。

いずれもキャラクターやデザインとして描かれているのではなく、生きる姿を克明に写し取った、どこか古代絵のような雰囲気をたたえている。

なぜ、このような描写になるのだろう?

朝倉さんにタコの平皿と鹿の茶碗を包んでもらいながら、ぜひ取材してみたい、と心に決めた。

長崎の「てつ工房」へ

長崎市内のとあるビルに、小島さんが構える「てつ工房」はある。

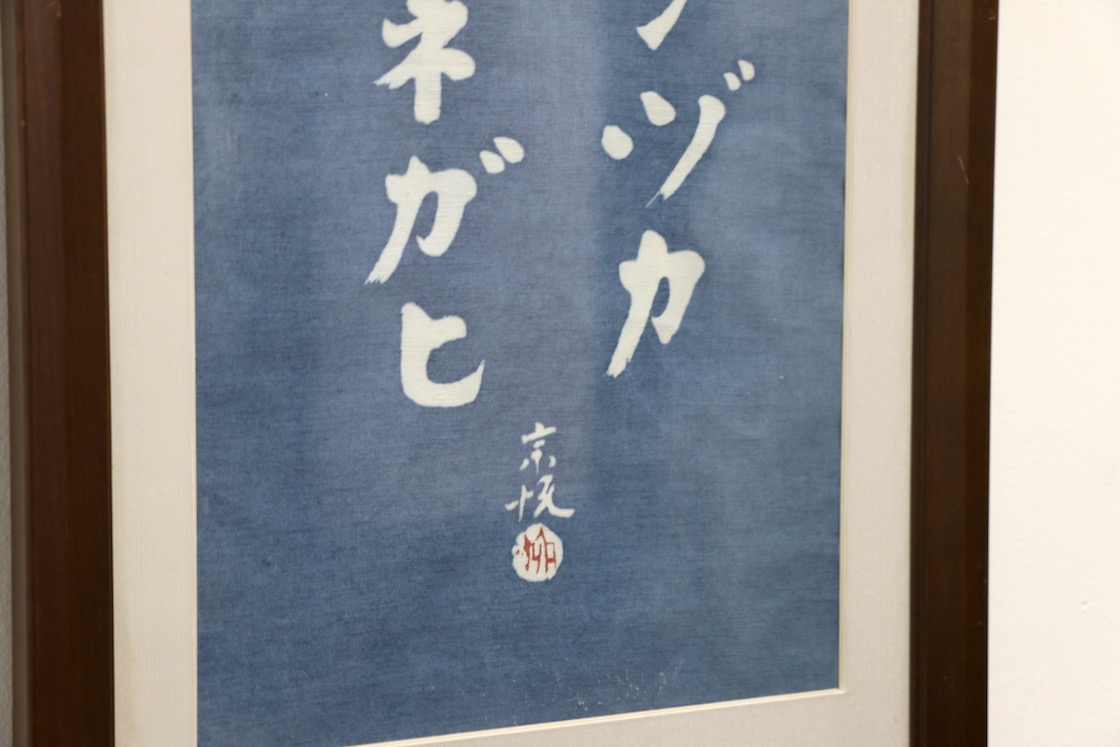

看板がわりのにわとりの大皿

看板がわりのにわとりの大皿ピンポンとチャイムを押すと、どうぞと着物姿で迎えてくれた。

「陶芸家って腰を痛めやすいんやけど。着物は帯をきちんと締めたら腰にいいみたいだよって聞いて、もう半年以上、毎日着とるね」

「そういえば昔の人って着物で作陶しよったから自分もできるんじゃないかって、最近は着物で作業もしてみたら、実際そこまで不便ないんよ。

もとが変人だから、こんな格好してたらますます変人扱いされるやろうけど」

変人、というと不名誉な響きだが、小島さんの経歴は確かに少し、変わっている。

もともと、子どもの頃からものづくりが好きだった。今も、名刺入れや小物入れを革で自作する。

しかしはじめに就職したのは東京のレストラン。激務で職場と家の往復しかない生活に次第に嫌気がさし、長崎に戻る決意をする。

この日も料理場にいた経験を生かしてお手製のご飯をご馳走してくれた

この日も料理場にいた経験を生かしてお手製のご飯をご馳走してくれた

「金は生活できるだけでいいけん、自分がやりたいことをやれる仕事に就こうと思って」

帰ってきてやりたいと思ったのが、素潜りと、陶芸だった。

素潜りは、子どもの頃に父親が教えてくれた。

陶芸は、大学時代に居候先に遊びに来ていた陶芸家の影響が大きい。

「個展帰りに1週間くらい逗留するんです。それでわけが分からないまま、お酒飲みながら芸術論聞かされるわけですよ。

その時に『ものづくりで食えるのは陶芸家だけだ』って言われて。お酒飲んだり釣りしてる姿しか見ていないのに、陶芸家ってすごかとねと思った」

それでも陶芸の道で稼げるようになるには時間がかかるだろう。そう思ってまずは長崎の海で素潜りにいそしんだ。

この時、水中でよく出会ったのがタコだった。

「タコって面白くて、潜っている時に見つけるには、どうすればいいか分かりますか?」

‥‥わからない。

「タコの視線を感じるんです。誰かから見られている感覚があったら、タコがいるということなんよ」

タコは砂や岩の色に合わせて擬態できる能力をもつが、目だけは擬態できない。幼い頃に父親から教わったことだという。

共食いをするタコ、岩棚のなかで卵に一生懸命水を吹きかけ酸素供給する、やせ細ったタコ。色々な姿を見てきた。

海の世界に夢中になるうち、素潜りの腕はメキメキ上がったが、個人で生計を立てるとなると漁業権などクリアしなければならない問題が多く、やむなく素潜りで生きる道を諦めた。

残る道は陶芸しかない。

その消去法的な選択を小島さんは「不純な動機」と語るが、陶芸教室に通う一方、生活のために就いた営業の仕事は早々に向いていないとわかり、陶芸の世界にどんどんのめり込むようになる。

工房の片隅に積み重なっていた釉薬のテストサンプル

工房の片隅に積み重なっていた釉薬のテストサンプルそののめり込み方が、徹底している。

東京の有名百貨店の店頭に作家として立つほんの少し前までは、昼夜「2部制」の生活を送っていた。

昼の第1部は、サラリーマン。小島さん曰く、「全く売り上げの上がらない営業」だったという。定時で仕事を切り上げると、第2部、陶芸の時間が始まる。

深夜2時ごろまで夢中で手を動かし、翌朝7時には起きて仕事に出かけて行く。昼休みに仮眠をとり、また夕方から土に向かう。そんな生活を繰り返すうちに、テレビも見なくなった。

通う教室とは別にスリップの技法も身につけ、窯の購入、釉薬の研究‥‥あらゆるものを自力で積み上げるうち、作品が評価されるようになる。

はじめはこんなひとしずくから絵が始まる

はじめはこんなひとしずくから絵が始まる スポイトを滑らすと、すいとタコが現れる

スポイトを滑らすと、すいとタコが現れる

「2部制」生活を続けて2年ほどたったころ、長崎陶磁展で連続しての入賞。これが縁で手仕事直売所出店の声がかかった。

「誘いがあった時、 できれば1週間店頭に立ってほしいと言われて。でもサラリーマンで仕事できない人間が1週間も休めるわけない。これは辞めばいけんと思った。

土日だけ出るという話にしたら、たぶん一生陶芸家になれないだろうなと思って」

こうして小島さんは会社を辞め、陶芸家の道ただ一本を歩んでいくことになる。

代表する生き物シリーズ

現在の小島さんの代表作といえば、躍動する動物たちを描いた生き物シリーズ。

実はタコに限らず、小島さんの半生には折々で動物の「生」との鮮烈な出会いがある。

子どもの頃には、おばあさんが自宅の庭でにわとりやキジなどを飼っていた。

世話を任されていた小島少年はある日小屋のカギを閉め忘れ、鳥たちが脱走して大騒ぎとなった。

「ばあさんに、ごめんちょっと閉め忘れて逃げてしもうたばいって言ったら『よかと』って。

それでばあさんが『小屋に戻れ』って言ったら鳥たち、戻るとやもね。鳥にもそういう感覚があるんだと思って、ちょっと感動したことがあったんやけど」

飼っていた鳥たちは、食用。それでも自分の運命を悟ったように小屋に戻っていく姿は、鮮明に少年の目に焼きついた。

小学校5,6年に上がるころには、うさぎとの思い出がある。

「鉄平、うさぎもらってきたぞって父さんが言うけん、見せてって持ってきたビニール袋の中覗いたら、皮を剥かれたうさぎやった」

大人になってからは、アルバイトで食用に鹿を解体する仕事も経験した。

スリップウェアを覚えてはじめて描いた動物は、鹿だったと言う。

以来、鳥、うさぎ、タコと生き物たちが次々と小島さんの作品に登場し、人気を得るようになる。

この絵は‥‥

この絵は‥‥ 親子のにわとりだった

親子のにわとりだった

「生き物のシリーズはなんか知らんけど増えていったよ。意識しとらんのやけど」

自分の体感として掴む、ナマの姿

普段ペットや観賞用としての生き物にしか触れていなかった私にとって、小島さんの話はかなり強烈だった。同時に深く納得した。

想像や理想でない、自分の体感として掴んでいるナマの動物の姿だから、見る人に迫る。

何かに追われているのか、後ろを振り向いているうさぎ

何かに追われているのか、後ろを振り向いているうさぎ

「料理が映える」などの実用を超えた何かがうつわに宿っている。

小島さんが自分で「変人」と笑った着物での生活も、自分の掴んでいるものだけで勝負するという、揺るぎない姿勢の現れなのだとわかってきた。

ほんの一部という着物のコレクションも見せてくれた

ほんの一部という着物のコレクションも見せてくれた

「今、ものづくりってアイディア勝負になってる傾向がある。

でも、おいの見方でいえば『見たことのない新しいもの』って、アートの領域でやればいいと思う。

生活には昔からの歴史の積み重ねがあるわけやから。

そこで使われるうつわは、過去に準拠したうえで新しいものを作り出すようでないと、成り立たないんやないかな」

窯出しの様子

窯出しの様子

「例えばこの前知り合いが、炭が一個しか入らない火鉢を作ったっていうんよ。

たぶん晩酌一杯に、ちょっと肴を炙ったりする用に考えたんやろうけど、その話聞くだけで『こいつ火鉢使ったことないな』と思うわけです。

炭って複数使って、上昇気流を起こして火を起こすものだから。一個だけしか入らなかったら火力は弱くなる。

作るのも使うんも個人の好き好きだけど、本式のこと知ったうえでものづくりをやらないと、お客さんも知らずにいいねって買って、結局使われずに終わってしまう」

一度使って『使いにくいね』で物置に置かれてしまっては、ちょっと悲しい。「だから」と小島さんは続ける。

「だからおいは、自分の生活 トータルでものづくりをやっていこうと思ってる。

もともと日本人ってどういう生活をしとったのかな、と思ったら着物を着てみないとわからんしね。

着物を着だしたら今度は、着物にあうように、持ち物や家具が変わっていくんよ」

今、小島さんは生き物シリーズとは違う新しい作品づくりに挑もうとしている。

着物生活で掴んだどんな「ほんとう」が顔を出すか、楽しみだ。

<取材協力>

小島鉄平さん

*2019年9月10日(火)-9月16日(祝・月)、今年も銀座・手仕事直売所に出展されます。

2019/09/12 (木) には「スリップウェア 豆皿作り」のワークショップもあり。お見逃しなく!

文・写真:尾島可奈子