「この日は脂の乗ったキンキの煮付けが馬の目皿に盛られて出てきた。馬の目皿と煮魚というこの組み合わせは本当に美しい。

あっさり炊かれた身をほぐして、煮汁に浸し、木の芽と共にいただく。春が駆け抜ける」

おいしそうな文と写真に、唾をのみ込んでから約1年後。

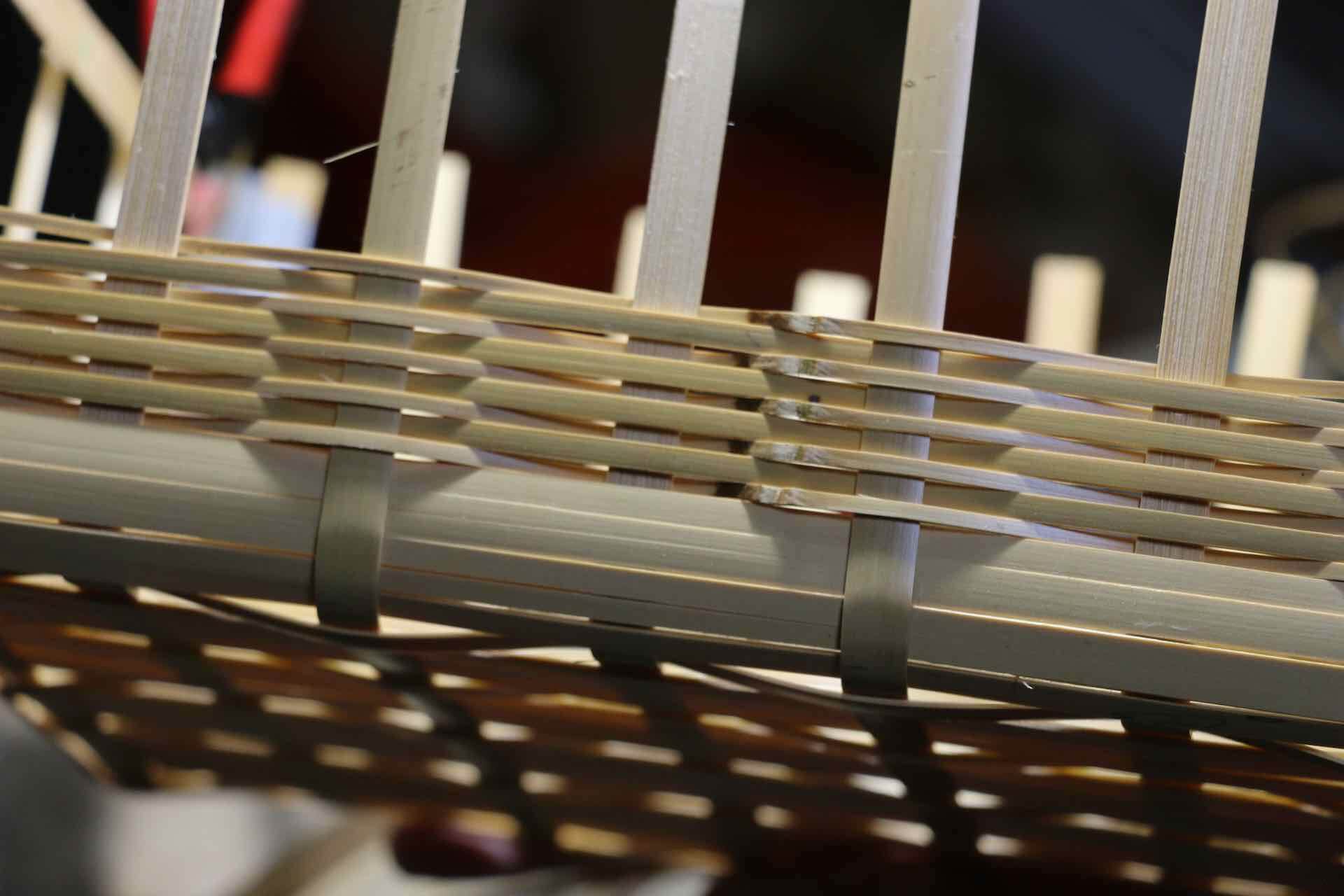

春と呼ぶにはまだ少し早い瀬戸で、この立派な「馬の目皿」の、小さな小さなミニチュア版が誕生する瞬間に、立ち会いました。

料理家・土井善晴さんも愛用する「瀬戸本業窯」のうつわとは

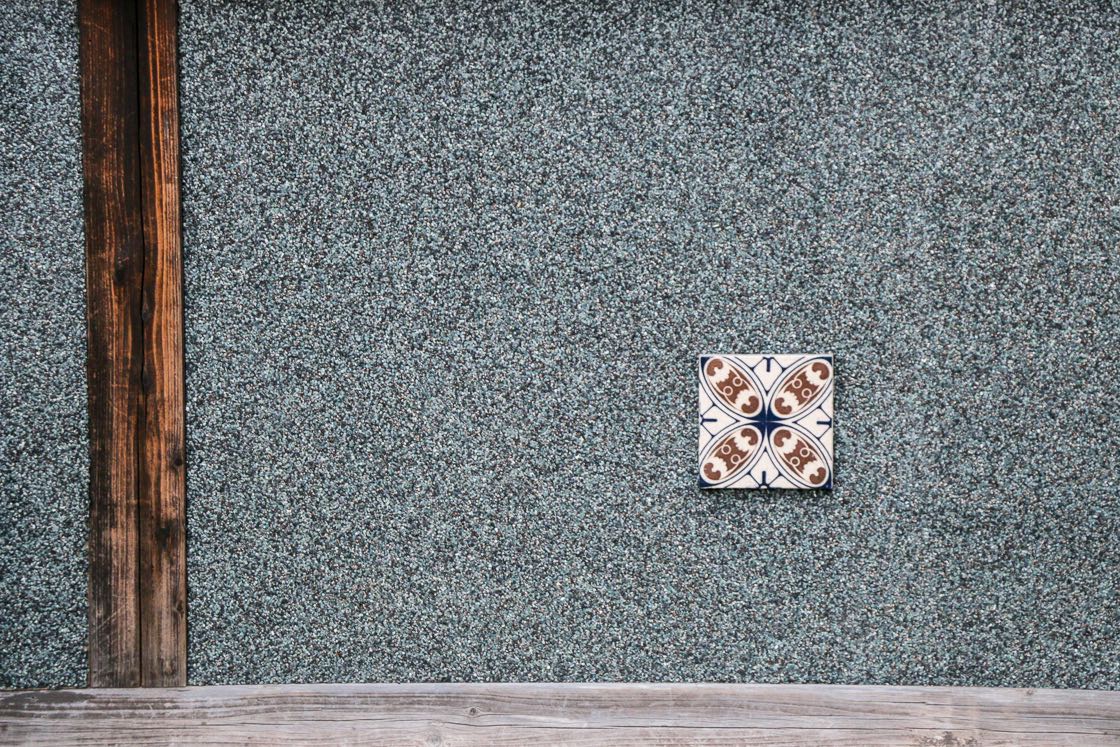

うつわの作り手は日本を代表するやきもの産地・愛知県瀬戸市にある「瀬戸本業窯」さん。

平安からの歴史を持つ瀬戸の伝統的な陶器「本業焼」の系譜を、瀬戸で唯一、代々守り継いでいる窯元さんです。

「馬の目みたいだから馬の目皿。別名煮しめ皿とも言われるので、こんな風に煮付けしたら王道ですよね。でもカレーライスを盛り付けてもいいし、和でも洋でも何でも合うんです。

最近は料理家の土井善晴先生がよく使ってくださって、ありがたいですね」

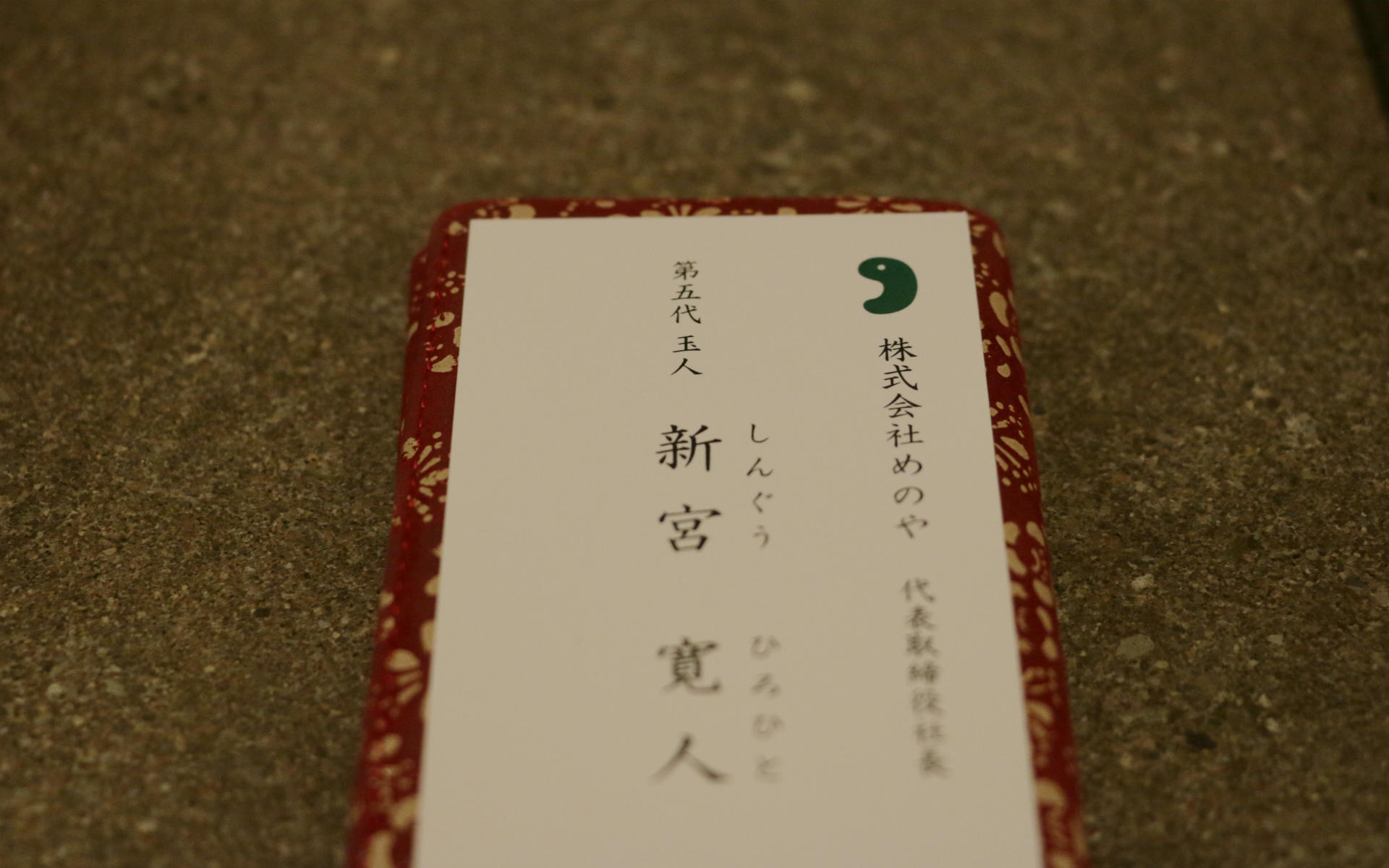

そう話すのは瀬戸本業窯8代目の後継者、水野雄介さん。

家庭料理の第一人者からの信頼も厚い瀬戸本業窯のうつわ。その特徴は、800年もの時間が磨き上げてきた「丈夫さ」と「料理が映えるデザイン」です。

「鎌倉時代、日本でいち早く、釉薬をかけた陶器を作ったのが瀬戸です。

釉薬はガラス質です。土の表面そのままの無釉の焼きものに対して、釉薬が膜の役割を果たして、耐水性が生まれます。

これで、水を溜めたり、汁気のあるものも盛り付けられる。色の違う釉薬を合わせれば、美しい模様も描ける」

「まだ全国的に無釉のうつわしかなかった時代に、これは日本人の暮らしを変える大きな出来事だったと思います」

なぜいち早く瀬戸が、それを実現できたのか。

そのヒントが、昭和まで活躍していた瀬戸本業窯さんの登り窯にありました。窯の内壁は、なぜかたっぷり釉薬をかけたようにツルツルしています。

「これが日本初の施釉陶器を生んだ原点ですね。

瀬戸の土にはガラス分が多く含まれています。その養分を吸った赤松がこの一帯にはよく生えていて、やきものを焼く薪に使われてきました」

「灰になった薪のガラス分が、うつわや内壁に付いてツルリとなっていることに、昔の職人が気づいたんでしょう」

やがてうつわ先進国の中国朝鮮に本格的なノウハウを学びに行く職人も現れ、小さな発見が大きな産地の発展へと結びついていきました。

釉薬の種類が増えると、デザインも多彩に。冒頭の馬の目皿も、誕生の理由は日本の食卓を支えてきた一大産地らしいものでした。

プロダクトデザイナーがいない時代に、デザインはどうやって生まれたか?

「このデザインが残ってきたのは、早く描けるから。瀬戸は実用品を作ってきた産地なので、一個一個に手間をかけすぎるのはよくないんです。

描き始めたら最後までリズムよく描き切る。馬の目の絵付けをする職人は生涯、馬の目だけを描き続けます」

何百、何千、何万と作り続けるうちに洗練された職人の手さばきから、どんな料理にも馴染む、瀬戸独自のデザインが生まれてきました。

「でもこんなに小さい馬の目皿は、初めて作りましたね」

瀬戸の伝統的なうつわ作りを継ぐ瀬戸本業窯の、250年の歴史で初めて誕生したのが、この小さな小さな豆皿サイズの馬の目皿です。

豆皿で、食卓に小さな「違和感」が生まれる

「今って食事の時にテーブルに並ぶうつわの数は、減ってきています。

一番ミニマムにしようと思えばワンプレートや丼もので完結できますよね。

そんな中で豆皿みたいな小さいうつわの役割といえば、醤油や薬味を入れたり、お漬物を載せたり。盛り付けられるものは、ちょっとです」

「でも、シンプルな食卓にこういう『ちょっと違うもの』を置くと、それだけで食卓の表情が変わります。うつわの高さや彩りに変化が出るので、目で楽しめるんです」

「そういうものがひとつ入ってくると、場に『違和感』が出てくるんですよ。

そのひとつに合うように周りも変えていくと、だんだん食卓や部屋まるごと、変わっていくんです。

もし暮らしを変えたいと思っている人がいたら、こういう小さなものから始めていくと、いいと思いますよ」

豆皿は、やきもの業界の尺度でいうと「3寸皿」。うつわの規格としては最小サイズの、直径わずか9センチです。

そんな「暮らしの小さな起爆剤」を、瀬戸本業窯さんは今年3種類、新たに手がけています。

先ほどの「馬の目皿」と、同じく瀬戸のやきものを語るには欠かせない「三彩」「黄瀬戸」です。

技術の高さの証「三彩」

「『三彩』は中国の『唐三彩』のうつわを元に生まれたデザインです。

もともとは低温で焼いて美しい色彩を出していたので、日常使いするほどの強度がない。

そこを瀬戸の職人が試行錯誤して生まれたのが、きれいな発色を保ちながら日常使いできる、丈夫な『三彩』のうつわです」

ごまかしが効かない「黄瀬戸」

最終的にはここに行き着くかな、と水野さんが語ったのが、無地の「黄瀬戸」。

「やっぱり職人としては、無地が極上、という気持ちがあります。

絶対にごまかしが効きませんからね。無地で『これは』と思うものができると、技術としてはある程度高いところまで、到達できているんだと思います」

もうひとつ無地で面白いのが、うつわの育ち具合がよくわかること。実際に30年の変化がわかるお皿を見せていただくと、その差は歴然でした。

「こういう小さなものをきっかけに、好きなうつわで大皿料理をわいわい囲むような食卓が増えていくのが、わたしの夢です」

と、水野さんが今回新たに豆皿づくりに取り組んだ想いを、明かしてくれました。

再び冒頭の記事から奥村さんのことばを借りれば、瀬戸本業窯のうつわは「育つうつわ」。

「家なら、家族の時間がそこにどんどん積み重ねられていく。こんなすてきなことはないだろう」

大きな変化も、暮らしの風景も、はじめは些細なことから生まれているのかもしれません。

春、新しい生活のスタートを、小さなうつわから始めてみては。

<掲載商品>

瀬戸焼の豆皿 3寸 黄瀬戸

瀬戸焼の豆皿 3寸 馬の目

瀬戸焼の豆皿 3寸 三彩

<取材協力>

瀬戸本業窯

愛知県瀬戸市東町1-6

http://www.seto-hongyo.jp/

文:尾島可奈子

写真:奥村忍、尾島可奈子