1862年 (文久2年)、土佐藩脱藩を決めた坂本龍馬は、高知から下関への道を進んでいました。脱藩するということは、追われる身になるということ。人目につかないよう移動する坂本龍馬の顔を隠したと言われているのが、頭をすっぽりと覆う「まんじゅう笠」です。

まんじゅう笠は、すべて竹の素材で作られている「竹の子笠」の一種。そのふっくらした形から「まんじゅう笠」と名前がつきました。大変軽く、当時は多くの人が使っていたもの。

しかし現在では、専門の作り手は高知県にただおひとりです。実生活では、ほとんど見かけることがなくなったまんじゅう笠ですが、実は近年、ある趣味の人々に重宝されているのだとか。

まんじゅう笠づくりの技術を唯一受け継ぐ宮崎直子さんを訪ねて、高知県芸西村(げいせいむら)をおとずれました。

大きく軽く、ぷっくら丸い「まんじゅう笠」

「昔はね、みんな自分の被るのは自分で作りよりましたので」

坂本龍馬のイメージが強く残り「脱藩笠」とも呼ばれるまんじゅう笠ですが、実はかつては誰もが手作りしていた一般的なもの。特別な笠ではなく、一家にひとつはあるような、日常に溶け込んだものだったと宮崎さんは言います。

宮崎さんがまんじゅう笠を作っているのは『芸西村伝承館』という、芸西村の伝統を残し伝えていくための場所です。平屋の日本家屋で、芸西村の名産である「白玉糖」の製糖体験などが催されており、宮崎さんが作るまんじゅう笠の制作見学や体験もそのひとつです。

「被ってみられたら」

そう手渡されたまんじゅう笠の、なんと軽いこと。大きいものでは直径46センチもあるまんじゅう笠は、手に取ると大きく感じますが被ってみるととても軽いのです。いわゆる現代のハットのように斜めに被るのではなく、すとんと上から落とすようにまっすぐ被ります。「五徳」と呼ばれる籐製の枠がついており、紐を結べばしっかりと頭にフィットする感覚です。

「雨よけや日よけに、今の帽子のようなものでね。ふんずけさえしなかったら、何十年も持ちます」

現在、まんじゅう笠づくりの技術を唯一受け継ぐ宮崎直子さんが、まんじゅう笠づくりを始めたのは30年前。54歳のときです。

「両親がずっとまんじゅう笠を作っていましたが、私はちゃんと習ったことはなかったので、見よう見まねですよ」

「門前の小僧習わぬ経を読む」、しっかり教えてもらったわけではなくとも、まわりの環境から自然に吸収して身につけること。そんな意味のことわざを用いて、宮崎さんはご両親の話をしてくれました。

「いごっそう」な父が残した技術

「他の家は辞めていくのに、うちではずっと笠を作り続けていました。そんな両親が、ずっと恥ずかしかったんです。父と母が国道沿いで笠をつくっているところを遠足で通らなければいけないことがあって『何時頃に来るから隠れておいてよ』なんて言ったこともありました」

昭和42年頃には民芸ブームが巻き起こり、バスが何台も見学に訪れるほど注目された宮崎さんのお父さんのまんじゅう笠。昭和45年(1970年)の大阪万博でも紹介されました。

しかし、戦前は120軒ほどあった笠づくりをしていた家々も、戦後に東南アジアからビニール傘などの安い傘が輸入されたことにより減少。同業者が次々と廃業していくなか、宮崎さんのご両親だけはまんじゅう笠を作り続けたといいます。なぜなんでしょうと聞いてみると、宮崎さんの口からは聞き慣れない言葉が。

「うちの父、土佐の『いごっそう』でしたので」

「いごっそう」は、土佐弁で「融通のきかない人」という意味。一度作り始めたまんじゅう笠を宮崎さんのお父さんは亡くなるまで作り続け、その後はお母様が技術を引き継ぎました。もし、宮崎さんのご両親がまわりと同じように笠づくりを辞めていたら、今、この世にまんじゅう笠の技術はなかったかもしれません。

その後、平成元年(1989年)に芸西村伝承館がオープン。村長からの「まんじゅう笠づくりを伝承してくれないか」と依頼を受けた宮崎さんは、家に残っていた父の道具を使って笠づくりを始めました。それまで、両親の笠づくりを見たり手伝ったことはあっても、習ったことはなかった宮崎さんは、お母さんと一緒にお父さんの記憶を頼りに笠を作っていったといいます。

「伝承館ができた頃は、母もここへ来て手伝ってくれてね。工程はわかるけど直接習っていないから、ああでもないこうでもないと試行錯誤」

こうして宮崎さんに笠づくりの技術が受け継がれ、伝承館では実際に笠づくりを見学できるようになったのです。

3種の竹を組み合わせて

ひとつの笠を作るのに必要な時間は、およそ150時間。ずっと作り続けたとしても、1ヶ月に作れるのは平均2枚だそう。そんなに時間がかかるのは、すべてが手作業なのに加えて材料の調達から始まるためです。

「30年前は、自分で全部の竹を切りに山へ行っていました。自転車でね。切って置いておいたら、役場の方が取りに行ってくれよりました」

一言で「竹」と言っても、まんじゅう笠には3種類もの竹の、あらゆる部分が使われています。

笠の全体を覆う部分は、ハチクという種類のタケノコの皮。一般的によく見られる黒い斑点が、ハチクにはなく美しい笠になるといいます。タケノコの食べごろが過ぎた6月頃に、皮を山へ拾いに行きます。

骨組みに使うのはマダケと呼ばれる別の竹で、10月頃に竹を切るために山へ。骨組みの太さに割ったマダケを火で炙って曲げ、笠の形に組んでいきます。

「マダケは節が長くて、ねばいんです。どういうことかと言うと、他の竹は穴を開けると開いたままなんですけど、マダケはじわっと締まってくる。だから骨組みにちょうどいい竹なんです」

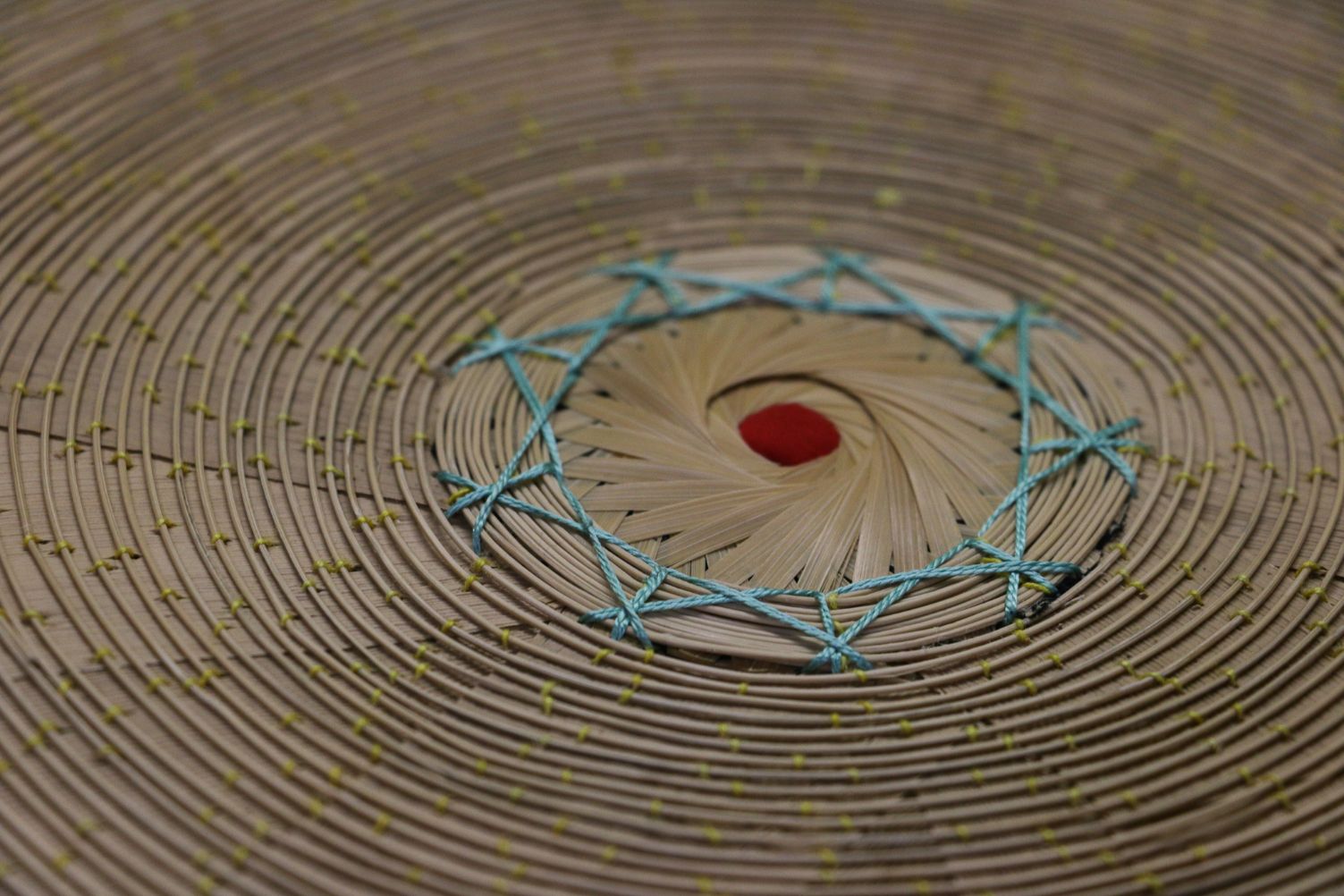

さらにもう一種類、夏にタケノコが生えることから通称「土用竹」と呼ばれるホウライチクを竹ひごにして、笠の表面に糸で縫い付けていきます。

この土用竹の竹ひごの細いこと。細く割った土用竹を「ヒゴ通し」という特別な道具に何度も通すことで糸のような細さになっていきます。見せていただいた竹ひごは9回ほど繰り返し通したものだそう。

「こんな道具は、今はどこにも売っていないからね。30年前にここで笠づくりを始めるときに、父が作ったものを鍛冶屋さんに持って行って、同じものを作ってくれって無理に頼んだんです」

竹ひごは、つなぎ目を少なくするためにできるだけ長く。竹を細く割っていく段階から、長さを保ったまま細い竹ひごにするのは難しく、多くの人が1メートルくらいの長さしかできないといいます。

「難しい、だけどあれが面白い」

手間暇は昔から続く美しさのため

宮崎さんのまんじゅう笠を見ていると、「美しさ」を求めてほどこされる細かいひと手間が多くあることに気付きます。

そのひとつが、竹ひごを表面に縫い付けていく糸。買ってきた白の木綿糸をそのまま使うのではなく、染め粉で染色しているのです。昔はクチナシの実で染めていましたが、色があせてしまうことが多いため、市販の染料に切り替えたそう。

糸以外にも、宮崎さんのまんじゅう笠の表面は、他のものに比べて繊細で装飾的。多くの人が笠づくりをしていた頃は、竹ひご同士の間隔や留め具合が粗いものが一般的だったそうですが、宮崎さんのご両親を含めた数軒は装飾的な技術を磨きました。

「笠づくりは習わなかったけれど、この部分だけは習っていたから役に立った。これがなかったら、もうまんじゅう笠やないからね」

そう言って宮崎さんが見せてくれたのは、まんじゅう笠の中心に取り付ける円型のパーツ。薄く板状にした竹を27枚組み合わせ、美しい円にしたものです。

「竹を削ったり、竹ひごを縫い付けたりすることは稽古をすればできますけどね、この部分だけは習っておかんといかん。私は花瓶敷きを作ろうかと習っておいたんが役に立った」

昔は、このパーツだけを作って販売している人もいたのだとか。ただでさえ根気がいるこのパーツ。宮崎さんのまんじゅう笠は、さらに大小の円が二重になっているこだわりようです。ここでも美しさのため、細かいところまで気を使います。

そして特徴的なのが、笠それぞれの個性が出る裏地です。

「うちの父がね『表は一緒やし、裏だけ見て好きな色を取ってください』と、よく言ったわけですよ」

宮崎さんのなかで、裏地を選ぶときに特別決まりはないそう。昔はわざわざ購入することもなく、お母さんの破れたエプロンや壊れたこうもり傘の生地を使っていました。

また笠の内側に見える竹は、布との配色が考えられ水彩用の塗料で黒く塗られています。このような小さな一手間が散りばめられていることが、まんじゅう笠をさらに美しくしていることは間違いありません。

人々の身近に戻ってきた笠

「なかなかね、あんなふうに丸くならんのよ」

壁に飾られたまんじゅう笠のなかから、お父さんが作った丸みのある笠を指差して宮崎さんは言います。まんじゅう笠の特徴である、ぷっくらとした丸みを出すのがやはり一番難しいのだそう。

現在、宮崎さんにはお弟子さんが6人います。それでも材料の調達や細かい手作業、すべてを任せるのは「まだまだやね」と宮崎さん。まんじゅう笠の技術が受け継がれるのは、もう少し先のようです。

まんじゅう笠の唯一の作り手である宮崎さんのもとには、高知に限らず全国から注文が入ります。ドラマ『水戸黄門』などの時代劇にも使われ、民芸好きの人が観賞用に購入することもあるといいます。しかし近年注文が多いのは、意外な方々。

「鮎捕りさんから注文をいただきますね」

強い日差しのなかでも顔が隠れ、涼しい。さらには両手が塞がる釣りをしながらでも、しっかりと頭に固定できるまんじゅう笠は、鮎釣りをする方々から人気なのです。着脱のしやすい「サンカク笠」という別の種類の笠を注文する人も多いそう。

その他にも、公園の清掃時にまんじゅう笠を被ったことで話題になったお客さんもいます。笠のおかげで涼しく草むしりを続けられたことで、市長から表彰されたという嬉しい報告を受けました。

昔は多くの人が気軽に被り、一般的に使われていたまんじゅう笠。それが今の時代にまたこうして人々の生活に戻ってくることができたのは、一途な両親が守った技術を、ひとりの女性が受け継いできたからなのです。

<取材協力>

「芸西村伝承館」宮崎直子さん

安芸郡芸西村和食甲4537-イ

0887-33-2400

文:ウィルソン麻菜

写真:尾島可奈子