史上最年少、わずか10歳のプロ棋士誕生。

彗星の如くあらわれた天才少女のニュースに、日本囲碁界は年初から大いに沸きました。

2019年4月1日付でのプロ入りが決まっているのは、大阪市の小学生 仲邑菫(なかむら・すみれ)さん。

昨今の将棋ブームの火付け役となった藤井聡太さん(現・七段)のように、囲碁界を盛り上げる存在として今後の活躍が期待されています。

囲碁人気が沸騰するかもしれません そうした明るいニュースがある一方で、棋士の対局に欠かせない道具、「碁石」の製造現場は今、多くの課題を抱えています。

「ハマグリ碁石」最後の産地。宮崎県日向市

高級碁石は、白石と黒石で原料が異なることをご存知でしょうか。

黒石は三重県の那智黒石。そして白い碁石の最高峰として名高いのが「ハマグリ碁石」。

「ハマグリ碁石」 (※ハマグリ碁石について詳細はこちら )

名前の通りハマグリの貝殻を原料としており、その美しさや質感の素晴らしさで世界中の囲碁ファンに愛されている碁石です。

かつて、地元の浜で良質のハマグリが大量に採れたことから「ハマグリ碁石」の一大産地となったのが宮崎県日向市。

日向市のお倉ヶ浜 やがて黒石も含めて碁石の製造は日向に集約され、現在では日本で唯一、碁石の製造技術が受け継がれている地域となっています。

日向の碁石職人についてはこちら

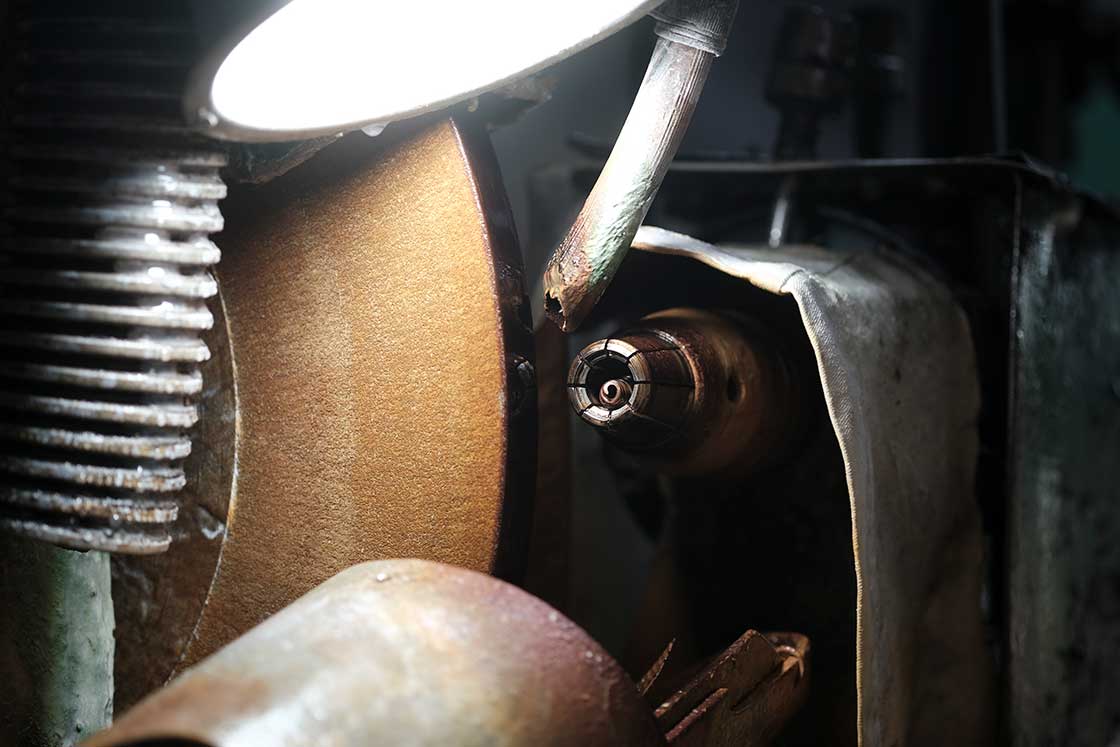

今も碁石を作り続ける唯一の産地です 今回は碁石製造の現場や業界の未来について、日向市で100年以上に渡って碁石を作り続けている黒木碁石店の5代目、黒木宏二さんにお話を伺いました。

未来に見切りをつけてしまった業界

「日向に昔は10社以上あった碁石会社ですが、今は弊社を含めて3社しか残っていません」

黒木碁石店 5代目の黒木宏二さん そう黒木さんが言うように、この数十年で多くの碁石会社が廃業していきました。

当面の営業は問題ないように思えても、子どもや親族に会社を継がせず、自分の代で廃業を決める同業者たち。

「未来に対して見切りをつけている」

別業界でのサラリーマンを経て家業に戻ってきた黒木さんは当初、碁石業界についてこう感じたそうです。

なぜそんな風になってしまったのか。

日向の碁石から、黒木碁石店の碁石へ

黒木さんはその要因のひとつとして、碁石の価値の低下を挙げました。

「以前は、どの会社が作った碁石もすべて“日向のハマグリ碁石”と一括りにされていました。

すると、業界として碁石の選別基準が統一されていないため、同じハマグリ碁石であっても製造元によって品質にバラつきが出てしまいます。

作っている側としても、努力していいものを作っても自分たちの評価に直結しないので張り合いがない。ともすれば、低品質のものを納める会社もあったかもしれません」

購入する側は同じ「日向のハマグリ碁石」と認識して買い求めているのに、実は品質にバラつきがあるとなれば不信感が生まれます。

また、組合を作って共通の販売価格を定めていても、勝手に値下げして販売する会社があらわれてしまう。

結果、値段の下げ合いが起こり、碁石の価値も下がる一方。そんな負の循環が発生してしまったのだとか。

そこで黒木碁石店では、黒木さんのお兄さんである4代目の時、「黒木碁石店のハマグリ碁石」をブランド化すべく舵を切りました。

まず、それまで紙の箱だったパッケージを桐箱に変更し、黒木碁石店の名前もしっかりと印字。碁石の規格などもシール貼りではなくひとつひとつ箱に刻印して高級感を出しました。

紙の箱から桐箱に変更 さらに「ナンバリング碁石」と呼ぶ、ブラックライトを照射すると独自の管理番号が浮かび上がる仕組みも導入。

ナンバリング=黒木碁石店の正規品の証として、品質管理と保証体制を強化しました。

ナンバリング碁石 黒木碁石店のハマグリ碁石であれば一定の基準でいつでも安心して選んでもらえるように、仕組みを整えていったわけです。

考えてみれば、碁石は1セット数万円〜数十万円もする高級品。こうした取り組みは当然にも思えますが、これまで業界では誰もおこなっていませんでした。

「今は海外のお客様が多いので、いかに外国人の方々に価値を見出してもらえるかを考えました。

数十万円もするのに紙の箱では嫌だとか、そういった声に応えていったかたちです。

ナンバリングにしても、ひとつひとつに手間を掛けているというメッセージでもあります」

価値を理解してもらい、安売りせずとも購入してもらえるように。そうして体制を整えた上で、適正な価格への値上げも実施したそうです。

向かって左が日向産のハマグリ。右はメキシコ産 現在、ハマグリの原料はメキシコから輸入しています。

海外からの仕入れとなるとどうしても数千万円単位の金額が動くため、リスクも大きくなります。

仕入れたハマグリの価値を高めるためには手間暇をかけた丁寧なものづくりが必要で、そうしないと碁石作りは成り立たないのだと黒木さんは言います。

新たな価値を生んだカラー碁石「さくらご」

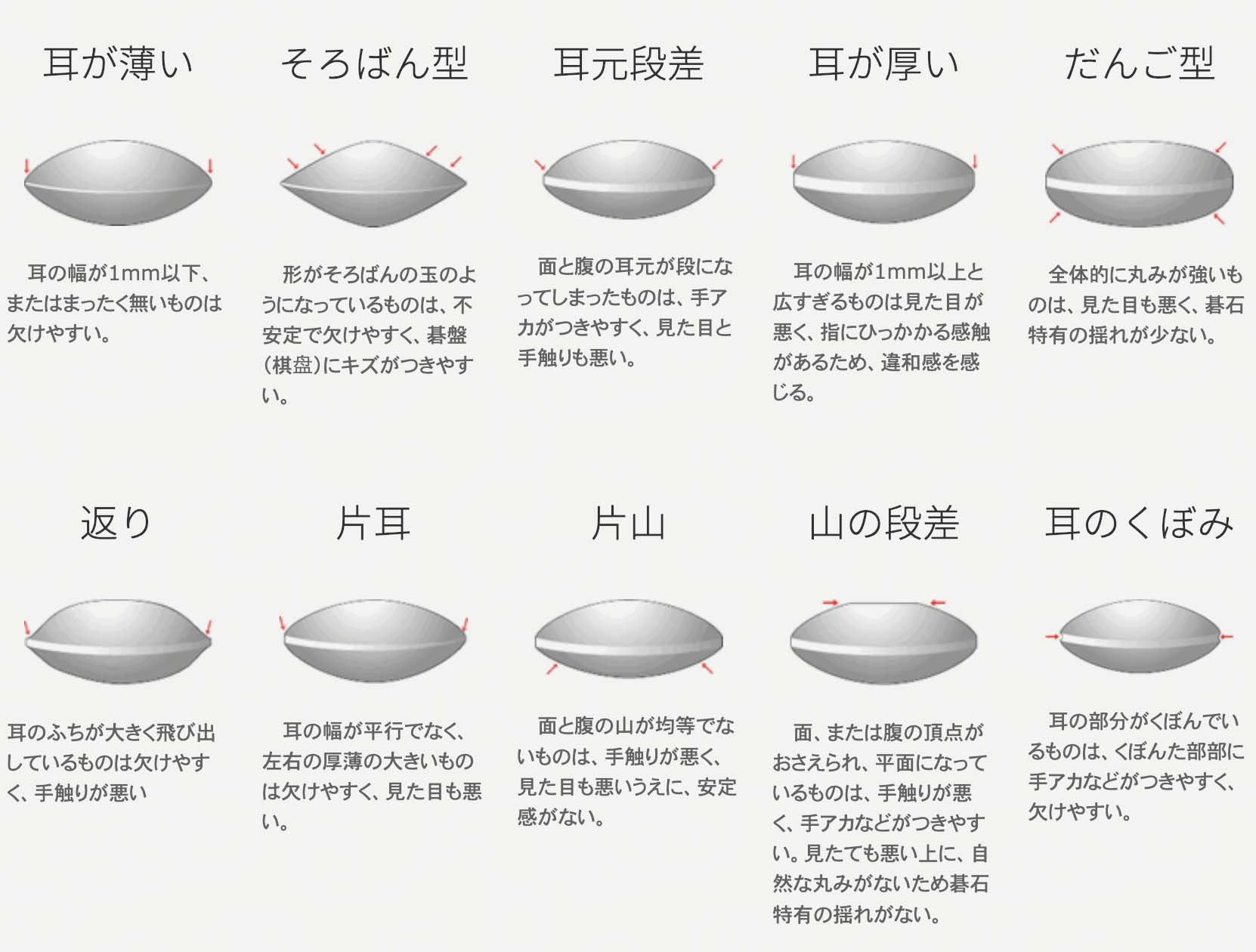

碁石は厚みによって価値が変わるほか、傷の有無や縞目模様の状態によってグレードが分けられます。

かと言って、細かくグレード分けして品質の低いものまで商品化すると、結果的にブランド全体が下の価値に引っ張られてしまう。

「そこでブルーラベルという規格を立ち上げました。厳選品の碁石を1級品として、そこまでではない言わば1.5級品だけど、黒木碁石店の碁石として世に出せるもの。

ブランド価値は守りつつ、その中で差分はきちんと伝えた上でご理解いただき、買いやすい価格でご提供する。そういう位置付けの規格です」

ブルーラベルの碁石 このブルーラベルの基準に達しなかった碁石たちは、着色しておはじきとして販売されたり、一部がストラップなどに再加工されたり、それ以外はストックとして倉庫に眠ったままになっていました。

原料のハマグリがいつでも潤沢に手に入る状況ではない中で、この規格外品の取り扱いも長年課題になっていたそうです。

低いグレードで販売するとハマグリ碁石の価値を毀損しかねないし、全ておはじきにしてお土産価格で販売するのではビジネスとして厳しいものがある。

そこで生まれた商品が、碁石を桜色と若草色に着色したカラー碁石「さくらご」です。

さくらご 「今ある資源を利用していかに新しい価値観を提供できるのか。海外のお客様に対してどう訴求できるのか。という発想ではじまった商品です」

中国に出張に行く際、空港で目にする免税店。ある時そこに南部鉄器の茶瓶が置かれているのを見た黒木さんは、

「中国は茶の文化があるから、茶瓶も売れるのだろうか。だとすれば、囲碁の文化があるんだから、碁石も売れるかもしれない」と思いつきました。

ただし、大きな碁盤を含めた本格的なセットや、数万円もする碁石を空港で買うとは考えづらい。

さくらご 免税店で気軽に並べられる大きさのセットで、和的な要素を集めたコンセプチュアルな商品で、と考えていった末に行き着いたのが「さくらご」でした。

規格から外れた碁石を日本らしい色に着色し、入れ物は茶筒型に。そこに初心者指導に使える9路盤の布をセットにして販売。

すると海外からの反響は勿論、国内では囲碁のプロ棋士や指導者、さらに囲碁にまったく興味がなかった人たちにも興味を持たれ、ヒット商品になりました。

子どものプレゼントに買ってみようと検討する人も多かったそうです。

規格外品とはいえ原料は同じハマグリを使っており、仕上げも丁寧におこなわれているため、打ち心地は本格的。

碁石は人の目で厳しい品質チェックを行い、選別する ハマグリ碁石の価値を下げずに、囲碁の間口を広げる商品になりました。

分業制が崩れてしまう前に

自社製品のブランド化や、さくらごの発売など、着実に成果を上げているように見える黒木碁石店の取り組み。

しかし、まだまだ課題は山積みです。

「碁石作りは、原料の採取から加工、販売まで分業で成り立ってきた世界ですが、そのサプライチェーンが崩れつつあります。たとえば、那智黒石は原料自体はまだありますが、それを採掘して円柱状にくり抜いてくれる職人さんが減っています」

焼き物の世界でも、型屋さんの廃業によって器が焼けなくなり、窯元も廃業してしまうといったことが起きています。究極的には、自社ですべての工程を賄う必要が出てくるわけですが、簡単なことではありません。

「サプライチェーンを維持するには、商品が売れないときでも一定の発注を確保して買い支えることが必要になってきます。それには、碁石だけをやっていたのでは難しいでしょう」

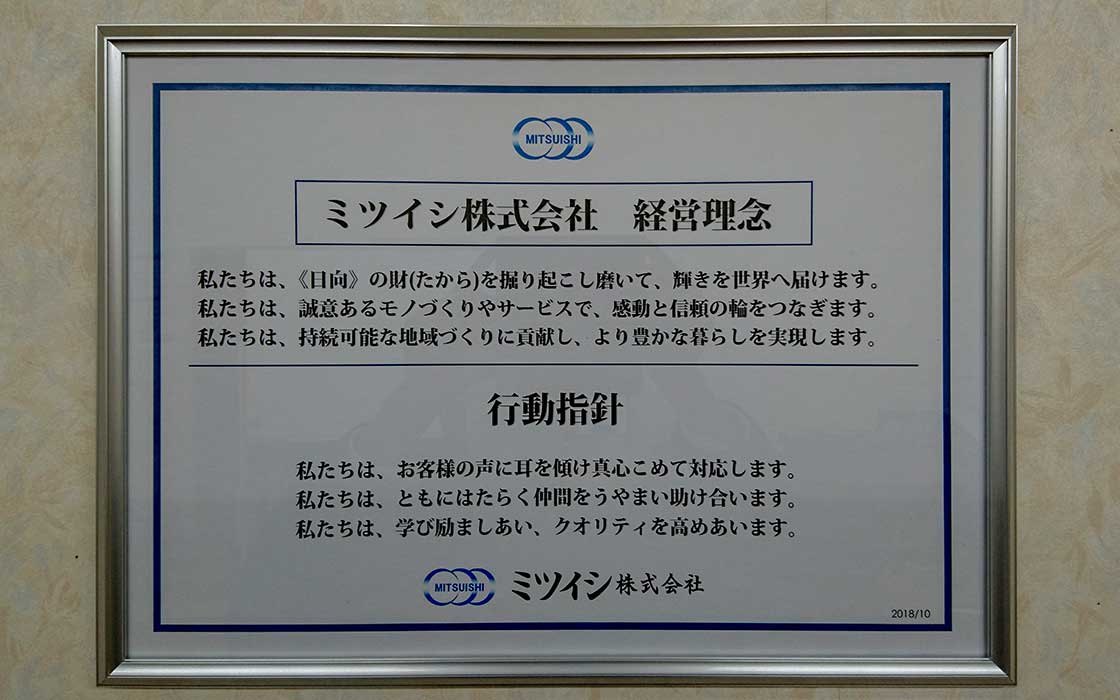

囲碁に関する『学び』と『食』の発信基地として営業している「はまぐり碁石の里」 黒木碁石店の母体であるミツイシ株式会社では、碁石以外の事業もおこなっています。

「違う事業部で収益基盤を作って、碁石産業をきちんと残していく余剰を作れないだろうか。常に複合的な中で存続の道を探っています」

100年先の人たちへ。資源と技術の継承

ハマグリ碁石の産業を次世代へ繋ぐために、原料の確保と職人の育成は急務。

原料については現状メキシコからの輸入に頼っていますが、この先も安定して入ってくるとは限らない状況です。現に、メキシコ政府から制限がかかり、数年にわたって輸入が止まってしまったこともあるのだとか。

また、この100年の間に絶滅状態になってしまった地元 日向産のハマグリについては、復活の道は厳しいとのこと。

かつて、ハマグリが浜一面に打ちあがっていた「お倉ヶ浜」 「人が十数年立ち入らずにハマグリを育てられる環境を用意できれば、いつかはまた増やせるかもしれませんが、我々が生きている間には難しいだろうと思っています。

ただし、100年先の人たちへ資源を繋ぐことを考えると、何かその道筋は立てておきたい。その方法は常に考えています」

現在、黒木碁石店で碁石作りをしている職人さんは4名。

もっとも若い方で53歳。しかし、現状ではまだ若い作り手の募集はかけていないそうです。

「積極的に人を採用するにはまだ体制が不十分であると思っています」

と、黒木さん。もっとも、業界に未来を感じていないわけではありません。

「心の面と、待遇の面。この両面が揃ってはじめて、ぜひうちで働きませんかと言えるんだろうなと思います。

その確信が持てるまで、まだあと少しもがいてみないと、というのが正直な気持ちです。今の職人さんたちがいるうちに、時代にあった答えを見つけられれば」

碁石職人 下鶴美文(しもづる よしふみ)さん 碁石職人の和田さん 心に関しては、外部からの目に見える評価が職人のやりがいにつながると考え、伝統工芸士への認定を県や市に働きかけました。

「やはりお金に変えがたい一生の称号ですし、励みになるんだと思います。

この会社で働けば楽しい、夢がある、自信を持ってそう言える体制を整えてから、積極的な採用活動をするつもりです。

そのために、正しい姿勢でものづくりを続けて、黒木碁石店としてのブランド力を引き続き高めていきます」

会社の経営理念 原料の枯渇や職人の後継者問題、業界全体の活性化など、たくさんの課題があり、いずれも向き合うのに時間がかかる上、自分たちだけでは解決できない問題も含まれています。

それでも悲観的にはならず、とにかくやってみて、前向きにもがいてみる。それが一番の近道であると、黒木さんは確信しているようでした。

日向のハマグリが採れなくなった40年前、なんの情報もない中で、黒木碁石店の3代目は海外に原料を見出し、ハマグリ碁石の産業をつなぎました。

「そんな先人の苦労を思えば、やってやれないことはないんだろうなと思っています」

<取材協力>http://www.kurokigoishi.co.jp/

文:白石雄太