こんにちは、さんち編集部の井上麻那巳です。

前回の記事で日本の伝統画材のいろはを教えてもらった伝統画材ラボ「PIGMENT」の岩泉さん。今回から3回にわたり、岩泉さんのご案内で伝統画材の製造現場にお邪魔します。第1回目は前回の記事で「無限の色を持つ」と教えてもらった墨。それでは早速行ってみましょう。

奈良で200年余りの歴史を持つ墨運堂へ

向かったのは、奈良市で生まれ200年余りの歴史を持つ墨・書画用品のメーカー、墨運堂。墨運堂は、はじめて墨がつくられてから1300年以上経つという奈良の地で生まれ、現在では液体墨から建築用品や園芸用品まで、幅広く製品開発を行なっています。今回は固形墨の製造を中心に見学させてもらいました。

墨の原料、スス

「前回のおさらいですが、墨には、大きく分けると2つの種類があります。ひとつは油煙墨(ゆえんぼく)。もうひとつが松煙墨(しょうえんぼく)です。墨のもととなるススの採取方法が違い、油を不完全燃焼させてできたススからは油煙墨、松のチップを燃やしてできたススからつくるのが松煙墨です」。

「こちらが松煙墨をつくるときの原料である松のチップです。3つの種類があり、生木より採取した生松(いきまつ)、伐採後放置された切り株である落松(おちまつ)、伐採後10年から15年経過した松の根を根松(ねまつ)と呼びます」。

落松と根松

落松と根松 生松

生松「ここではつくられていないのですが、こちらに油煙のデモンストレーションがあります。菜種油などの植物性の油を灯油皿に入れて灯芯(とうしん)に点火し、覆った皿に付着したススを採取します。芯はイ草を用い、芯の太さによっても違った仕上がりのススができます」。

「余談ですが、みなさんの化粧品に使われるカーボンブラックはこういった油煙や松煙から生まれた植物由来のものです。最近では墨のようななめらかさや濃密な発色をイメージした化粧品も開発されているなんてお話もありますし、そう考えると身近な感じがしてくるでしょう」。

職人による練りは力仕事

練る前のスス

練る前のスス「こうして出来上がったススは、膠(にかわ)と練り合わせ、実際の製品の木型に入れていきます。型に入れるのは、大きさにもよりますがおおよそ10分間ぐらい。見ているとわかりますが、墨を練る作業は力仕事。大きな機械を使って練った後で、こうして職人による手や足を使っての仕上げの練りの作業に入ります」。

足も使うんですか!

「そうです。うどんの生地を練るような感じで、棒につかまりながら踏んで練っていきます。それに、墨は冷えると硬くなってしまいますから、型入れの作業中はああやってお尻の下に置いておくんですよ」。

足を真っ黒にして、一心不乱に作業をしていた職人さんはこの道15年だそう。15年のキャリアがあっても「まだ15年です」と控えめに答えてくれたのが印象的でした。

実際の練られたてホヤホヤの墨を触らせてもらうと、やわらかくてあったかい。粘土のようなやさしい触り心地でした。

野生の梨の木からつくられる木型

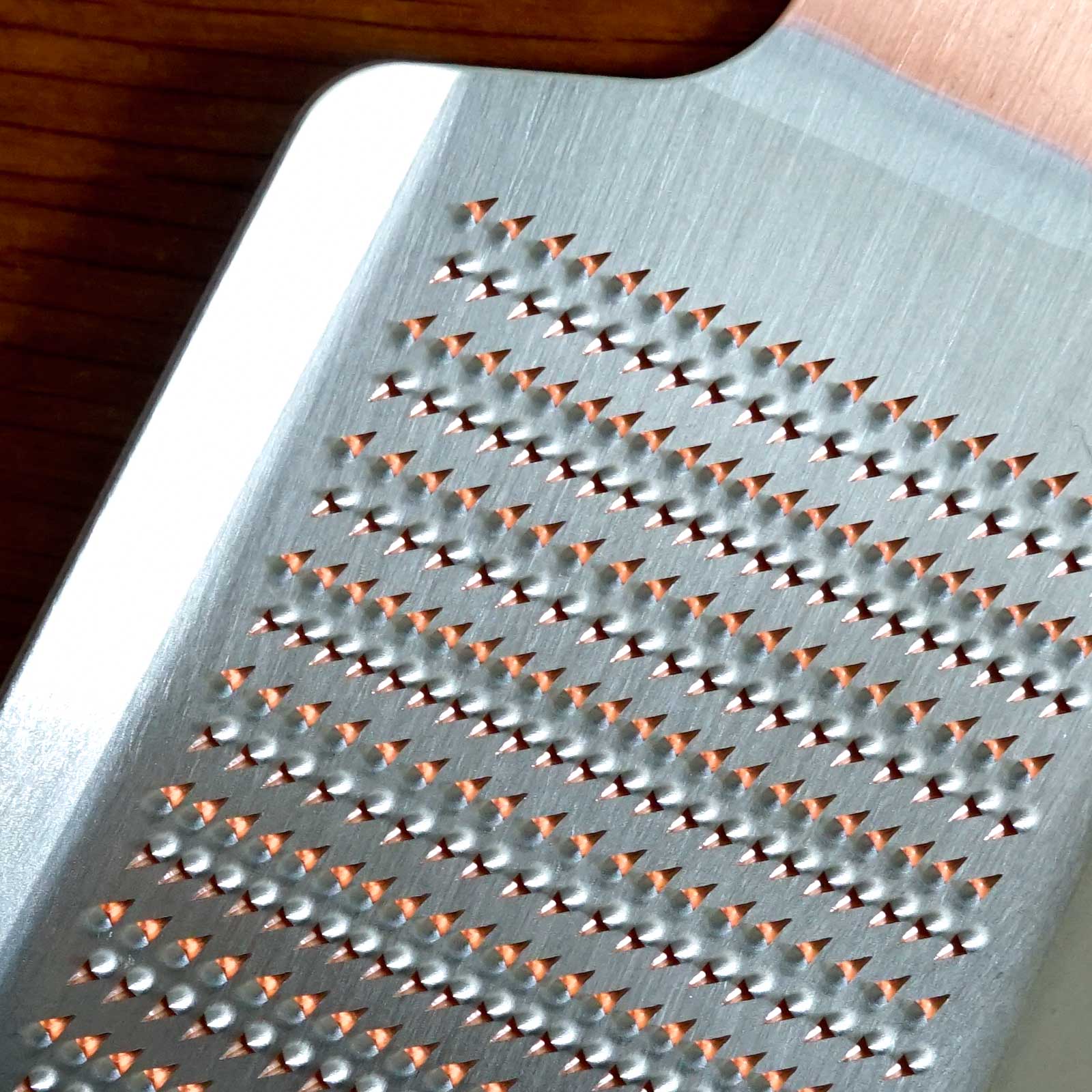

「木型は主に野生の梨の木でつくられています。梨の木は、木が固くて油が少なくて、木目がきれい。そういったことから梨の木を採用しているのですが、梨の木は植林されていないので、製材屋さんが山に入った時に、見つかったら送ってもらうという契約をしているそうです」。

木型の材料である梨の木

木型の材料である梨の木「墨運堂さんでは木型も社内でつくられています。細かい図案もひとりの職人さんの手によってひとつひとつ彫られています。そのとき、木目の悪いところは取らず、良いところだけを使う。よく身が詰まった墨ほど、よく見ると木型の木目が移っています。墨の表面は、良い墨を見極めるときのひとつの目安にもなりますね」。

こんなに細かいものも

こんなに細かいものも手しごとによる仕上げと乾燥

「一部の墨には釉薬(うわぐすり)を塗って、磨きをかけていきます。ひとつひとつ丁寧に手しごとで仕上げています」。

このブルーの液体が釉薬です

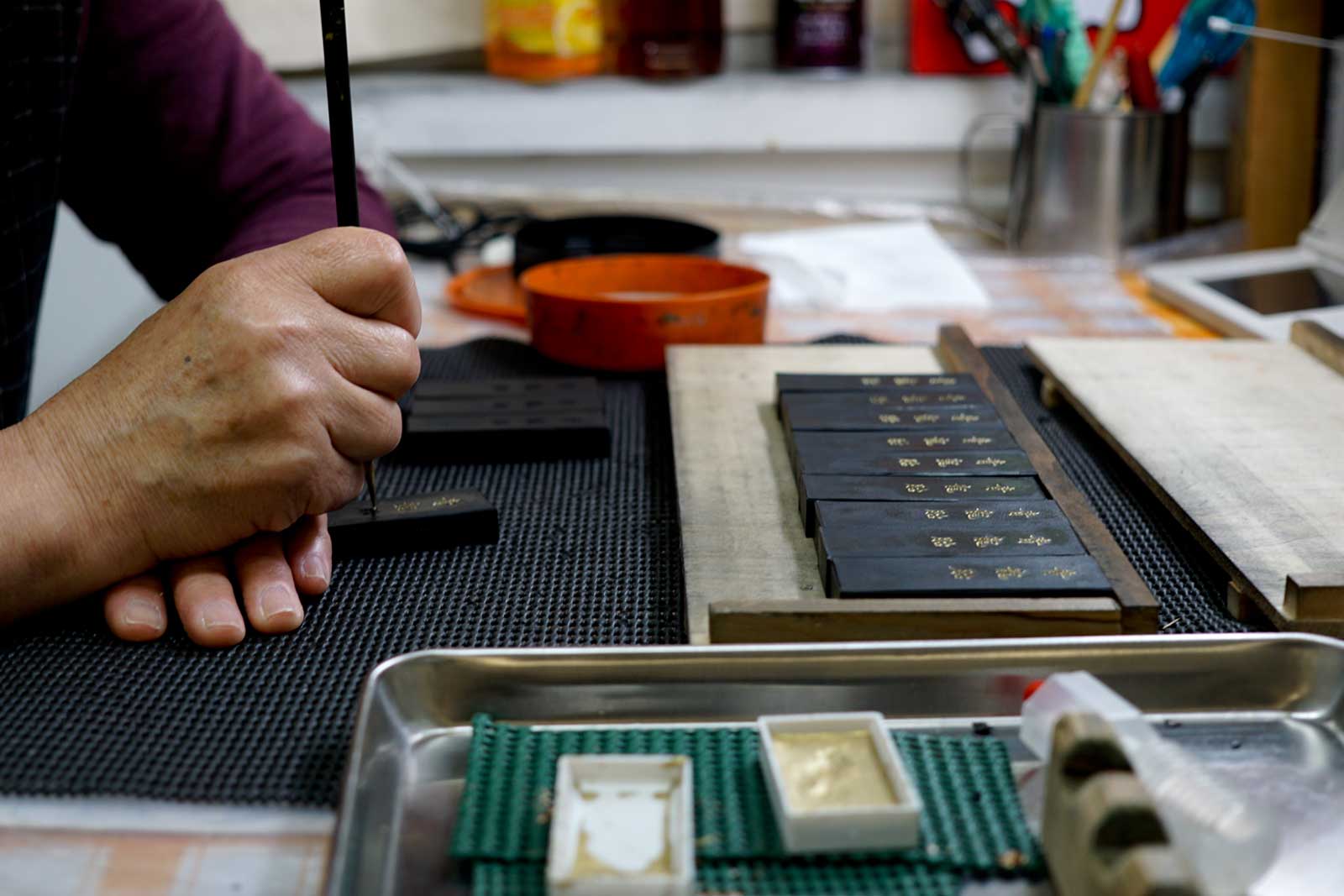

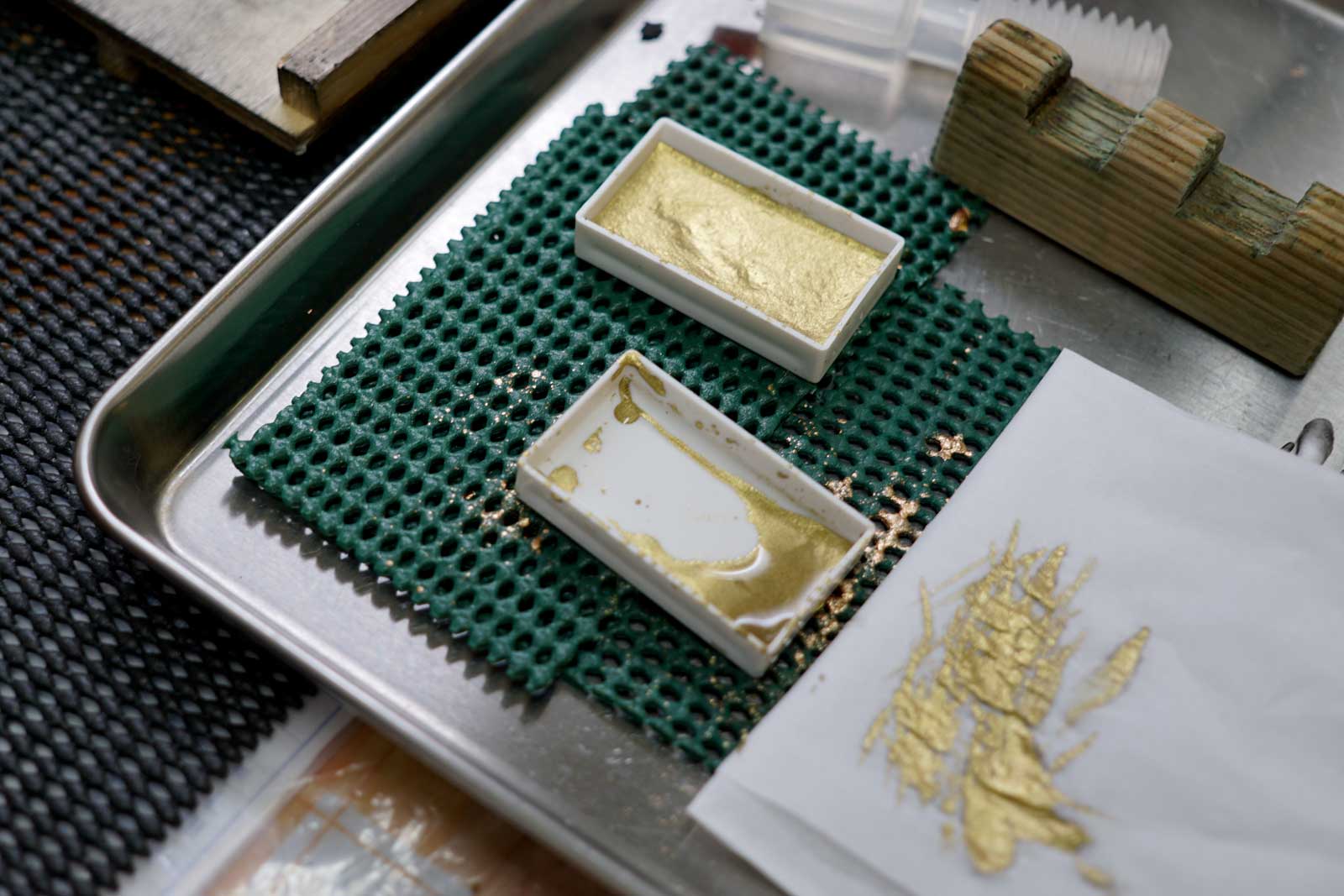

このブルーの液体が釉薬です「出来上がった墨の表面の文字や図案に顔料を入れていきます。このように、文字だけのものもあれば細かい絵柄が多く入っているものも多く、その分職人さんの高い技術が求められます」。

「出来上がった墨はこうして自然乾燥していきます。墨運堂さんには180あまりの種類がありますから、ひとつひとつ棚ごとにラベルをつけて管理されています」。

1日1組限定、貸し切りの試墨庵

「先ほど180種類と言いましたが、墨はたくさんの種類がありながら、一見しただけでは違いがわかりにくい。そういった使い手のために、墨運堂さんでは試墨(しぼく)するための場所を用意しています。それがこちらの永楽庵です。僕も学生時代は入り浸っていました (笑) 」。

「この棚の中にひとつひとつ墨が収められ、実際に試してみることができます。紙や硯(すずり)も備えつけていますが、実際には自身の使い慣れた道具を持ち込む人が圧倒的に多い。1日1組限定で貸し切りのため、予約必須ですが、その分ゆっくりじっくりと試墨することができます」。

ちなみに岩泉さんは墨は何種類ぐらいお持ちなんですか?

「うーん‥‥そうだな、すべてが絵を描くためのものではないけれど、100本くらいかな。やはり、それぞれで色味やにじみ、深みが違うので使い分けています」。

墨だけで100本とはすごいですね。さすがです。やはり墨の世界は奥深いですね。

「墨だけでなく、どの画材も驚くほどの種類があり、手間がかけられています。僕らのお店を通して使い手にしっかり伝えていきたいと思っています」。

次回は三重県にある刷毛の工房へお邪魔します。お楽しみに。

株式会社 墨運堂

奈良市六条 1-5-35

0742-43-0600

boku-undo.co.jp

画材ラボ PIGMENT

東京都品川区東品川2-5-5 TERRADA Harbor Oneビル 1F

03-5781-9550

pigment.tokyo

文・写真:井上麻那巳