工芸は風土と人が作るもの。中川政七商店では工芸を、そう定義しています。

風土とはつまり、産地の豊かな自然そのもの。例えば土や木、水、空気。工芸はその土地の風土を生かしてうまれてきました。

手仕事の技と豊かな資源を守ることが、工芸を未来に残し伝えることに繋がる。やわらかな質感や産地の景色を思わせる佇まい、心が旅するようなその土地ならではの色や香りが、100年先にもありますように。そんな願いを持って、私たちは日々、日本各地の作り手さんとものを作り、届けています。

このたび中川政七商店では新たなパートナーとして、全国の里山に眠る多様な可食植物を蒐集し、「食」を手がかりに日本の森や林業に新たな価値を創出する、日本草木研究所さんとともにとある商品を作ることになりました。

日本の森にまなざしを向ける日本草木研究所と、工芸にまなざしを向ける中川政七商店。日本草木研究所さんの取り組みは、工芸を未来へ繋ぐことでもあります。

両者が新商品の素材として注目したのは、中川政七商店創業の地である奈良の草木。この「奈良の草木研究」連載では、日本草木研究所さんと奈良の草木を探究し、商品開発を進める様子を、発売まで月に1回程度ご紹介できればと思います。

連載3回目となる今回のテーマは「奈良の山探究」。日本草木研究所さんと中川政七商店スタッフが奈良・吉野エリアの山に分け入り、林業の現在や奈良の森が持つ課題、そこで育つ草木について学んできました。

吉野の山の特徴

日本一の多雨地域とされる紀伊半島の、ほぼ中央に位置する吉野の森。森林面積は79,223haと広く、そのうち民有林(※国有林以外の森林)が97%ほどを占めるといいます。雨によって豊かな森が育まれてきたこの地域では、木々の根が土の急激な動きを抑えることで災害を防止してきたとともに、豊かな土壌が育まれてきました。そこで育つ杉やヒノキは多くの方がご存じのとおり、「吉野杉」「吉野桧」と呼ばれるブランド木材として建材などに重宝されています。

その歴史は古く、実は日本最古の人工林とされるのが吉野の森。特徴の一つである密植多間伐の育林方法で育てられた木は、大阪城や伏見桃山城など、関西圏域を中心とした神社仏閣の普請材として使われてきました。

「法隆寺のような昔の神社仏閣は基本的には天然林で造られてるんですよ。見てもらったらわかるけど、天然林ってすごく年輪が細かい。あれはいろんな時間を経て最後まで残った強い木なんです。それで、人工の木で同じくらいの強度のものをつくろうとしたのが吉野の森というわけやね。

吉野では木と木の間隔を密にして植えていく“密植”をするんです。こうすると陽が入らないので枝が横に伸びずに、上に伸びていく。他にも若いうちに木の枝を切る“枝打ち”をして、横へ木が伸びていくことをさらに防ぎます。そうすると細かくて均一した年輪ができるんですよ」

そう話すのは今回、山の案内人としてお世話になった中井章太さん。吉野の山の管理をする山守(やまもり)であるとともに、今は吉野町の町長も務めておられます。

中井さん:

「吉野杉や吉野桧のよさは何と言っても品質やね。さっきもお話しした通り、吉野の木は年輪が均一で幅が狭いから強度があるんです。吉野杉って実は、昔から醸造の樽材として重宝されてきたんですよ。密度が高いから酒漏れをおこさないし、他にも木の香りや色艶に優れているのも選ばれてきた理由の一つです。この品質の高さには土壌のよさも影響しているやろうね」

そうして吉野で生まれた育林方法はその後日本各地や海外にまで広がり、今では全国の林業に採用されているそう。日本の森の礎を築いたともいえる山の今に、ますます興味が募ります。

さあ、いざ森へ。

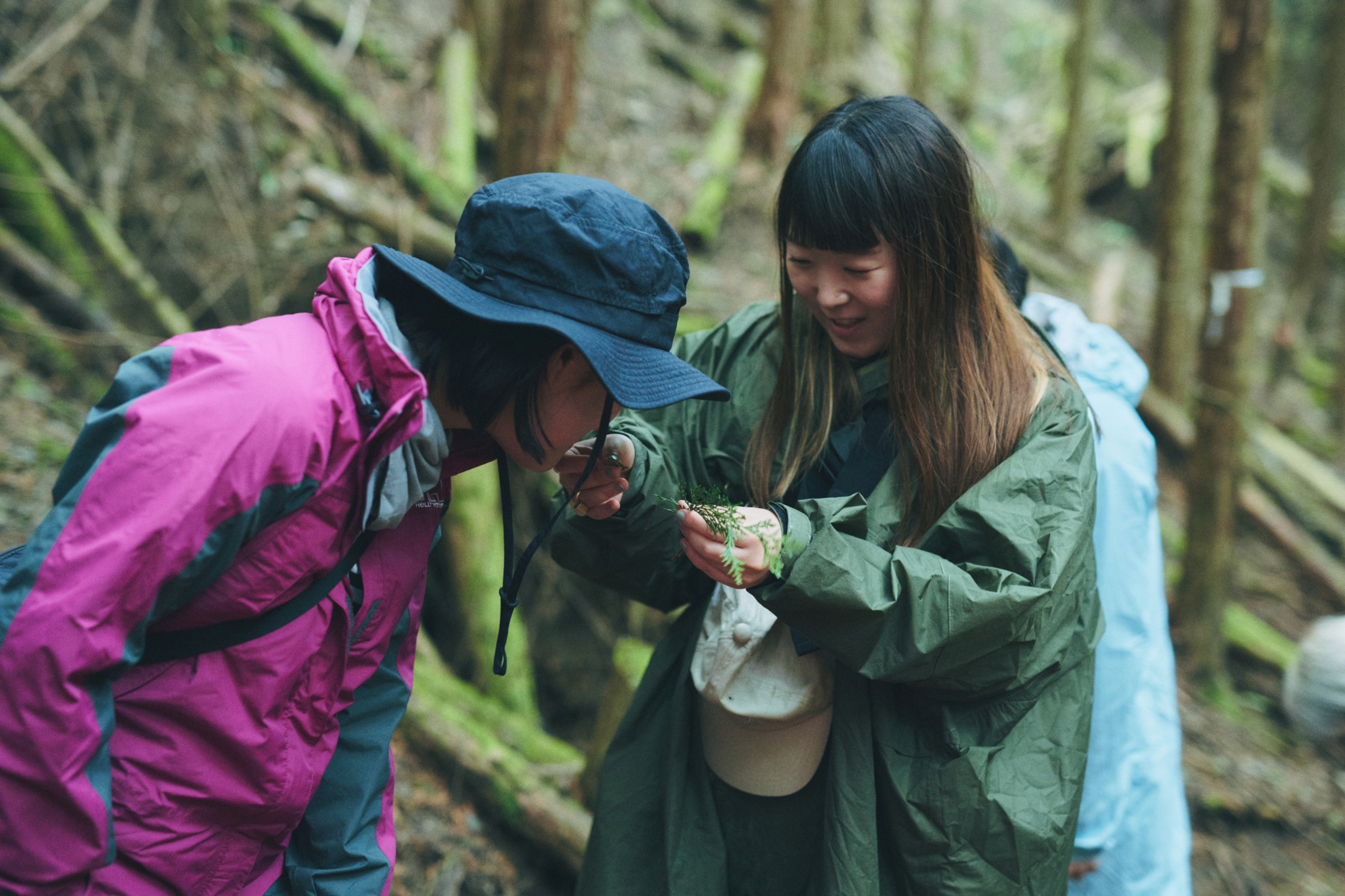

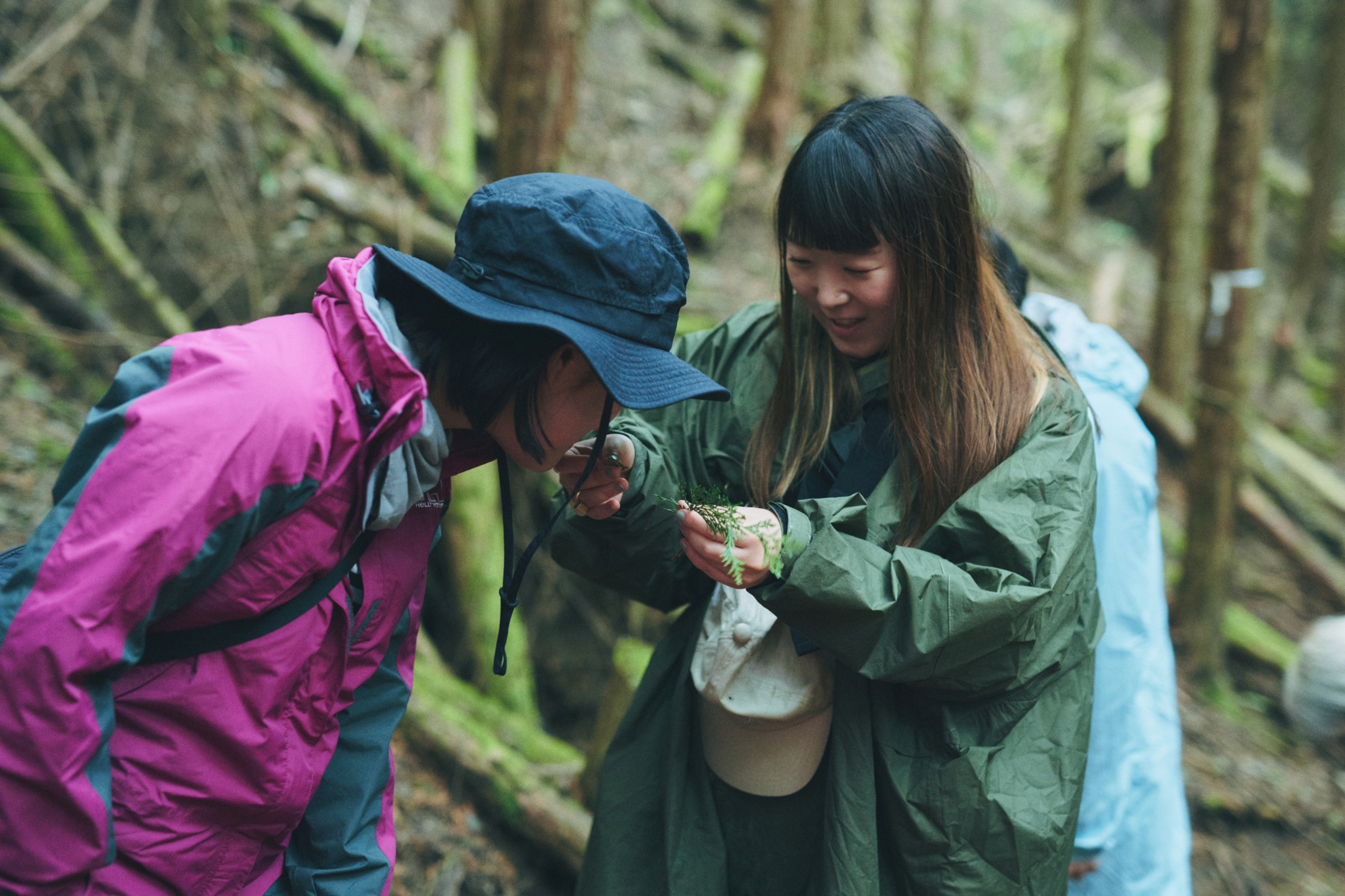

林業関係の仕事に従事されている皆さまにもサポートに加わっていただき、中川政七商店スタッフ6人と日本草木研究所の代表・古谷さんに、中井さんが山守として管理されている山をご案内いただきました。

山と生きてきた人の営みを感じる

取材に入ったのは小雨が降る初春のとある日。雨粒の不規則なリズムと川の音が耳に心地よく響きます。見上げれば、吉野の美林。木々のたくましさに、自然への畏敬の念を抱かずにはいられません。湿気をはらんだ風が頬をなで、自分が森に包み込まれるような、不思議な感覚が身体にしみこんできました。

中井さん:

「ここの山の土はふっくらしてるでしょ。だから滑りにくいんですよ。僕はこの山の7代目の山守で、山の所有者である山主とは別にその家から山の管理を任されてる、いわば山のお世話をする立場やね。

昔は我々の先祖が山奥に住んでて、吉野の地域には山守がたくさんいたんですよ。山主と山守が一緒になって山を守ってきたのが吉野の特徴です。その制度が300年ほど前から続いてたんやけど、今はこういう時代になってきて、地方の人が減っていくと同時に山守も減ってきています。だからこれからの課題は、今まで受け継がれてきた山をどうやって次の世代に繋いでいくかやね。

僕が中学生の頃は村の半分くらいが山行き(やまいき。山で仕事をする人のこと)さんで、歩いてたら仕事してはるところに出会うのが日常やった。そうやって山の仕事を見てきたんやけど、今はもうその景色もないからね。

そういう理由で今日見てもらう山は荒れてる場所もあるんやけど、荒れているところも含めて吉野の山の特徴を知ってもらえたら嬉しいです」

中井さんのお話に耳をすませながら、一歩ずつ土を踏みしめ、濃く茂る木々の隙間を息をきらして歩きます。ふかふかとした土の踏み心地が足裏に心地よく、土壌がよく育っているのが伝わってきました。

歩いていくと、山と生きてきた人々の息遣いがそこここに。

枝打ちされ、下部がすっきりとした木々、

苔むした切り株、

夏の下草刈りの際、休憩するために使用したという山小屋。

全てを飲み込む大きな自然のなかに人の営みが小さく宿ります。私たちが普段何気なく消費している、木を原料とする数々の“もの”は、悠久の歴史が育んだ自然とそこから積み上げられた人の技があってのことだと改めて深い感謝の気持ちを抱きました。

中井さん:

「この山には杉もヒノキも生えてるんやけど、育つ場所はその場所の持つ特性によってちょっと違うんです。山の上のほうは風が強いんやけど、中腹から下は風が弱くて土壌もよくなる。ヒノキは風に強いから尾根の方に植えて、土壌がいい中腹は杉とヒノキが混合してます。下の方は杉やね。

ちなみに皆さん、杉とヒノキの見分けはつきますか?葉っぱを見たら分かりやすいけど幹だけやとちょっと難しいよね。木肌を見てもらったら違いが分かるんですよ。荒いのがヒノキです」

左が杉、右がヒノキ

左が杉、右がヒノキ

知っているようで知らない、自分たちの暮らしを支える草木のこと。一つひとつ丁寧に教えてくださる中井さんや皆さまのもと、土に足を沈め、木肌をなで、葉をちぎって香りをかぎながら、1時間ほどかけて山を歩きました。

奈良の森を学ぶ

山道を歩き終えた後は、中井さんに改めて吉野の森と林業についてお話を伺います。

中井さん:

「最盛期は集落のうち半分くらいが林業従事者やったんですけど、今は一つの集落に3人とか。日本全体でも、漁業従事者数が13万人くらいなのに対して、林業従事者数は4.5万人ほどと言われてます。第一次産業のなかでも特に少ないのが林業従事者やね。

山守も少なくなってきて、今は一人あたり150から200haくらいを見とるんですよ。でも現実的には(そんな広範囲を)世話できひんよね。山守の他に、どれだけ仕事師(=山の仕事をする人)さんがいるかも山の循環に関わります。

あとは、昔やったら山の間伐と植林の仕事のどちらもしてたんやけど、今の林業は間伐がメインになってて。それも危惧していることの一つです。木の蓄積量が増えてきてまずは間伐せなあかんから、新しく林業に就く人は『伐る』っていう概念からしか山に関われへんのです。

植林をして草刈りをして、そして伐採してっていうサイクルができる山がほんまに減ってきた。そうやって伐ることばかりになってしまうと、木のありがたみとか怖さが感じられにくくなるんちゃうかなって思うんですよ」

育てることなく、“商品”としての最後の工程だけに携わる。そのことで林業の楽しさも、木への愛情も減ってしまうと中井さんは懸念します。加えて目下の課題は、林業に興味を持つ人自体が減少していること。中井さんのお話にもあった通り、日本では国土の約7割を森林が占めるにも拘らず、その仕事に就く人の数は他の第一次産業よりも圧倒的に少なく、また想像に違わず高齢化も進んでいます。

そこで新たに取り組み始めていると話すのが、今回のように吉野の森林の散策ツアーを催すこと。山行きたちが案内人となり、木々を素材にモノやサービスを作る方、一般の方と共に吉野の山に入る機会も設けているようです。

「今は町長としての職務を果たさなければならないので、以前のように多くはできひんのですけど、課題感を持って山のツアーなどをやってきました。

山について知る機会が少ないと、当たり前やけど山への関心も低くなってしまいますよね。ただ、山に一回でも入ったら、言葉にしがたい気持ちを受け取れて興味も高まると思うんですよ。そうやって新しく関わってくれる人たちが、林業の課題に何か新しいアイデアを発見してくれるかもしれへん、と思ってね。

でもやっぱり企画力とか上手に案内する力とか、僕たちに足りてへん部分もあると思うんです。だから森や林業に興味を持ってくれるきっかけとして、今回の商品みたいな新しい機会があるのは嬉しいですね」

深い緑と森の香りに包まれる心地よさ。湿った土が足裏を受け止めてくれる安心感。心に滞った澱に風が抜けるような、静謐な時間。私たちがそこで受け取れるものは、決して物質的なものだけではありません。その形のないものを、今回の商品からも受け取っていただけたなら。吉野の山歩きを通じ、私たちは改めてそんな想いを抱いたのでした。

森の魅力を詰め込んだ品が心穏やかに過ごす時間のお供となり、森を繋ぐ一つの機会となるようにと、プロジェクトは引き続き歩みを進めてまいります。

<次回記事のお知らせ>

中川政七商店と日本草木研究所のコラボレーション商品は、2024年の夏頃発売予定。「奈良の草木研究」連載では、発売までの様子をお届けします。

次回のテーマは「草木を守り、繋ぐ人」。商品に使用予定の草木を守り、そして繋ぐ活動をする2つの事業者にお話を伺います。ぜひお楽しみに。

<短期連載「奈良の草木研究」>

文:谷尻純子

写真:奥山晴日