個人的な話ですが、うつわが好きでたまりません。

食事を盛り付けるだけなら、夫婦2人で10枚もあれば十分なのかもしれませんが、色や形、手ざわり、大きさ、それらをひっくるめた独特の佇まい。そんな魅力に惹かれ、せっせと買い求めていたら、いつの間にか我が家の食器棚はいろんな表情の品で溢れ、いつでも私を励ましてくれる、宝箱のような存在になりました。

このたび中川政七商店では、そんな、機能だけではないうつわのよさを、食卓で楽しんでいただきたいと、さまざまな産地・さまざまな絵柄のお茶碗を集めた「好日茶碗」シリーズを発売しました。

うつわのなかでも特に「属人器」と呼ばれるお茶碗は、「決まったものを使う」「複数種類を持たない」という方が多数。買い替えるタイミングも、割れてしまったことを機に、という方が多いようです。

担当デザイナーからそんな話を聞いた私は、好奇心がむくむく。「改めて、他の人のお茶碗事情を聞いてみたい!」と思ったのです。

この興味をきっかけに、うつわ好きの3人の方に集まっていただき、好日茶碗シリーズの発売を前に「食卓談義」なる座談会を開催。うつわと、その中でもお茶碗に関するお話を伺ってみました。

座談会に参加いただいた方

左:境 祐希さん

夫婦と子ども2人の4人暮らし。ならまちの食堂・喫茶「七福食堂」の店主。骨董が好きで、自身で集めた古いうつわは店内でいただける定食の提供にも使用する。https://www.instagram.com/shichifuku.shokudo/

※今回の座談会場所も七福食堂さんで行いました

中央:岡田 理(しずか)さん

美術作家。陶器を素材としたオブジェを制作している。画家の夫と3人の子ども達とともに普段は主に古陶磁を食卓で使い、家族旅行では肥前や美濃瀬戸などで古窯跡地を回る。

右:あやかさん

夫と2人暮らし。「ごはん愛好家」という肩書で、奈良を拠点に料理家として活動。企業のレシピ開発を手がける他、自宅で開く料理教室は毎回すぐに予約が埋まる人気。

https://www.instagram.com/ayaka.i_03/

そもそも、何がきっかけで、うつわ好きに?

うつわを愛してやまない皆さん。

それぞれにこだわりや好みはあると思いますが、それは追々伺うとして、そもそもいつ、何がきっかけでうつわに目覚めたのでしょう?

あやかさん:

「大学生になって一人暮らしをはじめたときに、初めて自分でお茶碗を買いました。最初は100円ショップでシンプルなものを迎えて。

そのうち、人を呼んで食事を作ったり、おもてなしをしたりするのが好きだったこともあり、自宅に人が集まるようになってきたんですね。

それで、せっかく食事を出すなら美しく、ときめきのある形で出したいなって貪欲さが出てきて、それが始まりですね。そこから、アルバイトをしながら少しずつうつわを集める日々が始まり、今に至ります。誰かを喜ばせたくてハマったうつわ収集ですが、今では自分自身もごはんを食べるたびにときめいて、自分の楽しさにも繋がっています」

岡田さん:

「私は結婚してからですね。一人暮らしのときから、うつわを見るのは好きだったものの、料理をあまりしなかったので、暮らしのなかにうつわがあることにリアリティがなかったんです。

すごく好きになったのは結婚した後。夫婦ともに海外生活から戻ったタイミングで、新鮮な目で見る日本の古陶磁の面白さに夫がハマりはじめたのがきっかけです。最初は作家物のうつわが数枚ある程度だったのですが、ある日、お蕎麦が食べたいねってなったんです。それで蕎麦猪口を買おうと思い、いろいろ調べてるなかで、いろんな絵柄の蕎麦猪口があることを知って、絵が面白いなと気付いて。本当は2つあれば十分だったんですけれど、素敵なものがあれば迎えるようになりました。

蕎麦猪口って、おかずを盛ったりお酒を入れたりもできる。夫婦ともそんなにお酒を飲まないのですが、日々増える蕎麦猪口を使いたいがために、あえてお酒を飲んでいた時期もありました(笑)。

今ではいろんなうつわが家にあって、子どもたちもそれぞれに自分の好きな絵柄があるみたい。食事の時間になったら食器棚からうつわを引っ張り出してきて、その日の気分で選んでくれています。子どもが選ぶなかで『さすがにこれはダメ』というものもあるんですけど、頑丈そうなものを中心に、自分で決めたものを楽しみながら使ってもらってます。6歳の長男は染付のうつわが好きなのですが、4歳の次男は鉄釉や変わった柄が描いてあるものが好きみたいで。好みも個人差がありますね」

境さん:

「私もあやかさんと一緒で大学生くらいからですね。奈良で一人暮らしを始めたのですが、最初は色々とお金もかかるので、食器はほとんど実家から持ってきたものを使ってたんです。あの、パンのフェアでもらえるやつとか(笑)。あれはあれで、割れないし本当に便利です。

毎日暮らしていくのに何とか慣れてくると、料理にも改めて目が向くようになり、それでうつわにも自然と興味を持ち始めました。

私は古いものが好きで、一番最初に買ったのは、民芸館のミュージアムショップで見つけたマグカップ。知り合いの古着好きの方が『古着は作り手の思想を身に纏えるのがいいんだ』と言っていて、自分が好きなものを毎日使える喜びに気付いたのが購入のきっかけです。

それで、買いだしたらいろんなものに興味がわくようになって、骨董市や好きな作家さんの個展などで、お茶碗やプレートも集めるようになりました。でも実は、今もまだパンのフェアでもらったうつわも持ってるんですよ。そうやって、自分がお世話になったものが食器棚に並んでいる風景がいいな、生活やなって思いますね」

あやかさん:

わかります。私もまだ100円ショップで買ったうつわ、持ってます。もう本当に使いやすくて。電子レンジで何かを温めたいときとか、すごく気軽に使えるんですよね。だから、なかなか捨てられない。安いからダメとかではなくて、うつわごとのよさがありますよね」

うつわ初期と今で、選び方はどう変わった?

それぞれ異なるきっかけで、うつわの魅力に気付いた皆さん。ハマり始めた初期の頃と今では、選び方も変わったのでしょうか?

たくさん迎えてきたからこその気付きや、選び方のポイントを教えてください。

境さん:

「初期はうつわ単体としてビビッとくるものを買っていましたが、だんだん揃ってくるにつれて取り合わせを考えるようになりましたね。自分が持っている他のうつわに合わせて買わないと、極端なものだと食卓に並べても合わないようになってしまうなぁと」

岡田さん:

「我が家は今も、取り合わせよりも、ものそのものが好きで買っています。取り合わせを考えることもあるんですけど、日々勢いで選んでますね(笑)。ただ、子どもが増えるなど家族の形態が徐々に変化しているので、使いやすいサイズは少しずつ変わってきているかもしれません。

例えば、家族が増えてからは大皿をよく使うようになりました。おかず一品しか作りたくないような料理を作るのがしんどい日も、どんと盛り付ける大皿が素敵なものであれば、その日は幸せ。料理を頑張らなくても、うつわがお気に入りのものなら食卓はよく見えるということに味をしめて、ずっとうつわに助けてもらってます。

いくつかある家族の話題として、食卓に載ったうつわについて『今日の絵柄はこうだね』のような会話もしていて、それが家族の楽しみになっていますね」

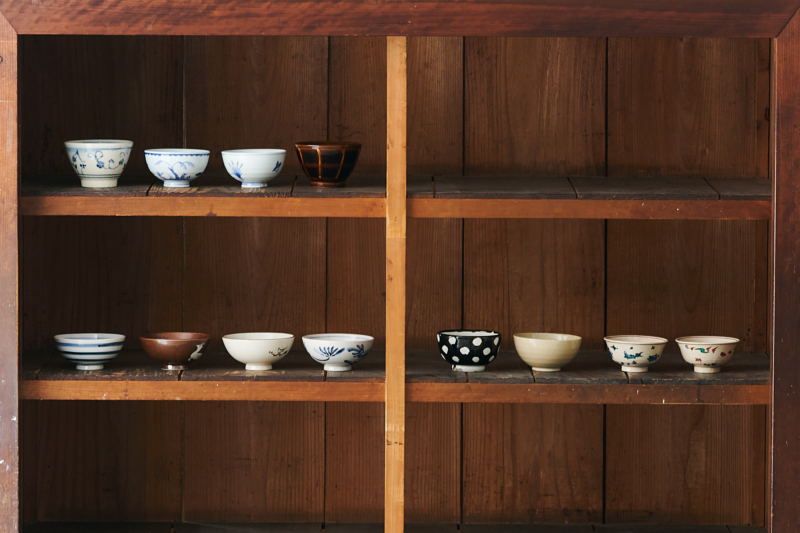

岡田さん宅の食器棚写真(写真提供:岡田さん)

岡田さん宅の食器棚写真(写真提供:岡田さん)

あやかさん:

「家族でうつわについて話すの、すごく素敵ですね!私も境さんと同じで、最初はキュンとくるかこないかで選んでました。出合ったら買う!という感じです。今は、うつわと料理の相性を想像してます。気になったうつわをすぐに迎えるんじゃなくて、そのうつわに何を盛りたいか考えてみて、『3種類以上思い浮かばないものは迎えない』というルールをつくっています。

というのも、初期の頃に気に入って買ったうつわのなかで、使いづらいものは結局、出番がなくなってしまって。それって残念だなと思うようになったんです。うつわは使ってあげて価値が芽生えると思っているので、そのうつわがいくらお店でキラキラしていても、いざ家の食卓にあがったときに活躍してくれるか、可愛がってあげられるかを大事にしています」

普段、どんなお茶碗を使っていますか?それぞれのお茶碗事情

それぞれの理由で、たくさんのうつわに日々愛情を注ぐ皆さん。ところで属人器と言われるお茶碗事情についてはいかがですか?

岡田さん:

「うちは古いものが好きなので、9割くらいは骨董ですね。あと子どもは、汁椀や大皿などは大人と同じものを使うのですが、お茶碗については使いやすさを考えて、某量販店のものなども愛用しています。数で言うと夫がどんどん買ってくるので、お茶碗だけでも常に20個ほどあって、かなりの量になってしまいました(笑)。

我が家は誰がどのお茶碗というのが決まってなくて、私と子どもが『今日はこれがいいな』という感じで選んでいます」

境さん:

「小さい頃からその日の気分で選んで使うの、いいですね。我が家は夫婦と小さい子ども1人、赤ちゃんが1人で、貰いものも含めてお茶碗は5個。ペアで買ったのもあるし、各々が好きなものをバラバラに買ったものもあります。

うちは岡田さんと反対で、それぞれが使うお茶碗が決まっていて、それをほぼ毎日使います。スタメンじゃないものを使うときは、洗い物が間に合ってないときですね(笑)。私はというと木の合鹿椀(ごうろくわん)を使っているのですが、それがすごく好きで。漆が剥げても使い倒したいなと思っているくらいです。かなり大きいのでごはんを盛るだけじゃなくて、汁を入れてもいい。それを毎日使っています。

さっき、取りあわせを意識してうつわを買っていると話しましたけど、いまお茶碗にしている合鹿椀は『これだ!』と思って迎えたもの。木の質感とか育っていくサマとか、そのものの魅力に惹かれちゃって。全然取り合わせられなくて、食卓で完全に浮いてますね(笑)」

境さんお気に入りの合鹿椀(写真提供:境さん)

境さんお気に入りの合鹿椀(写真提供:境さん)

あやかさん:

「私はクリーム色と白色、黒色の3種類を、ペアで計6つ持っています。大皿などは個性的なものも好きなのですが、お茶碗に関してはシンプルなものが使いやすいなって。毎回の食事でどれを使うかは、一緒に並ぶ他のうつわが何色かで、バランスを見ながら決めています。

実はもう一つ、ごつごつした緑系の奇抜な感じのお茶碗も持っているのですが、それを使うとごはんが美味しくなかったんですよ。それで、お茶碗によって、ごはんが美味しく感じられるかどうかは違うんだなって気付きました。柄はお気に入りなので、今は食器棚の中で箸置き入れとして活躍してもらってます」

あやかさんが愛用するお茶碗たち(写真提供:あやかさん)

あやかさんが愛用するお茶碗たち(写真提供:あやかさん)

手しごとのうつわを選ぶ理由

量販店で安価に手に入るものから、工業製品として機能性をしっかり持たせて作られるものまで、ひとくちにお茶碗と言っても出自は様々。

今回座談会に参加いただいた3人は手しごとのものを好んで使われているようですが、改めてなぜ、手しごとのものを選ばれているのでしょうか?

岡田さん:

「風合いというか、出ているオーラが違うように感じています。とはいえ、機能性を求めることももちろんあります。子どもがガンガンぶつけたりすると、素敵なうつわを使っていてもハラハラしちゃって楽しくなくなるから。あまり縛られずに、その時々で使い分けてますね。

実は昨日ちょうど、長年お世話になっていた某量販店のお茶碗を長男が卒業したんです。これまでは、お茶碗だけは子どもが扱いやすいものを使っていたのですが、隣に座っているお父さんのお茶碗を見て、『僕もこういうの使ってみたい』って。子どもも何となく独特の魅力に惹かれたのかな」

あやかさん:

「手しごとで作られたうつわからは、何だろう‥‥豊かさを感じますね。毎日3回ある食事の底上げをグッとしてくれる感覚があって、それが人の手で作られたものを使う理由です。幸福度が違うなって、とっても思います」

境さん:

「私は自宅でもお店でも、工業製品も結構使ってて。それはやっぱり、安定性とか再現性があるのと、気軽に使えるという理由が大きいですね。そういうものも必要やなって思うんですよ。そういうものがあるから、手しごとのものもよく見える。

そんななかで手しごとのものを使うのは、やっぱりそこに見える景色というか。特にお茶碗は、毎日使うものですよね。毎日食卓で見るたびに、買った時の思い出とか、うつわを取り巻く歴史みたいなものに思いが馳せられるので、よりいっそう愛着がわいていく。工業製品よりも、そういうものが乗りやすいんじゃないかなと思います」

七福食堂さんの食器棚

七福食堂さんの食器棚

好日茶碗、自分が使うならどれですか?

最後は、新たに登場した好日茶碗シリーズのお話。6つの産地で計12絵柄があるお茶碗、皆さんだったらどれを、どんな風に使いますか?印象に残ったものを教えてもらい、実際に家庭でも使っていただきました。

境さん:

「私は『呉須独楽筋(ごすこますじ)』ですね。見た感じの印象が、自分が持っている骨董系のうつわと取り合わせがよさそうだなと思いました。あとはシンプルに柄がいい。これにごはんを盛って他はお味噌汁だけでも、かなり気分が上がりそうだなって」

境さん宅での様子。お茶碗にはよそわれたのは、奈良の郷土料理である「茶粥」(写真提供:境さん)

境さん宅での様子。お茶碗にはよそわれたのは、奈良の郷土料理である「茶粥」(写真提供:境さん)

岡田さん:

「『飴白格子(あめしろごうし)』です。白ごはんが美味しそうに見えるだろうなと思えたのと、深さがあるのでスープも飲めそうだなと。我が家は子どもたちが納豆ごはんを好んで食べていて、深いと混ぜやすいので、大人も子どもも使いやすそうだなという印象です。私はたくさんあるうつわの産地のなかでも、特に小鹿田焼が好きなのですが、それと合わせたときも温かみのある色がよく合いそうだなと思いました」

「あと、鹿が描かれた『さび白鹿(さびしろしか)』も可愛らしさがいいですね。デザインのルーツとして、『鹿は古くから禄(ろく=天からの贈りもの)と音が通じることから、幸いや喜びの象徴とされてきた』という話もグッときました。食卓は子どもたちにとって学びの場でもあるので、かわいい絵はもちろんですが、絵付けの意味を食卓で話すことで、その話が記憶に残るのもいいなって思います」

岡田家では、お茶碗にスープを盛り付け(写真提供:岡田さん)

岡田家では、お茶碗にスープを盛り付け(写真提供:岡田さん)

※汁物を入れる場合は、目止めをしっかり行ってからお使いください

持ちやすい形は、お子さんの手でも安心(写真提供:岡田さん)

持ちやすい形は、お子さんの手でも安心(写真提供:岡田さん)

あやかさん:

「私は『安南唐草(あんなんからくさ)』。濃い色ではないのに、パッと目につく絶妙な淡い色が好きですね。あとはシンプルに使いやすそうだなって。ごはんを盛るだけじゃなくてスープも盛れるし、茶碗蒸しも作れそう。和にもエスニック系の料理にも合わせやすくて、スープを盛ってパクチーを載せるのも映えそうです。料理への妄想を一番かき立ててくれるお茶碗だと思いました」

あやかさん宅の食卓。赤や黄など鮮やかな野菜たちの色を、お茶碗が引き立てる(写真提供:あやかさん)

あやかさん宅の食卓。赤や黄など鮮やかな野菜たちの色を、お茶碗が引き立てる(写真提供:あやかさん)

うつわが持つ、機能だけでない魅力。見ているだけでも心が和んだり、楽しくなったりする、暮らしの道具としての頼もしさをより感じる座談会となりました。

お気に入りのものをずっと使い続けてもいいし、毎日の気分に合わせて使い分けるのもいい。それはお茶碗もまた、同じなのだなぁと思いました。

心を寄せられるうつわで、日々を楽しく過ごしていけたら。

このたびの好日茶碗シリーズも、そんな楽しい食卓の、よき相棒になれば嬉しく思います。

文:谷尻純子

写真:奥山晴日

<関連特集>