こんにちは。ライターの小俣荘子です。

今回は、「能」の世界へ。

能楽堂の様子。舞台を取り囲むように客席があり、写真右手前から正面、中正面(角から柱越しに鑑賞します) 、ワキ正面(本舞台を真横から鑑賞します)と呼ばれ、位置によって異なる視点で味わうことができます なにやらよくわからない、けれど惹きつけられてしまう

私が初めてお能を観たのは、能楽堂主催の鑑賞教室でのこと。12歳くらいの時でした。美しい装束や、楽器の音色や謡(うたい=節のついたセリフや唱歌)、優美な舞‥‥夢うつつの幻想的で美しい世界が広がっていて、よくわからないながら知らぬ間に引き込まれていました。それからおよそ20年の間に何度もお能を観る機会に恵まれましたが未だに「わかった」と言えません。

ご紹介にあたり、なんとかわかりやすい解説をお届けできればと思っていたのですが、なかなか一筋縄にはいきません。

しかし、その「難しさ」は他者を受け付けない閉鎖的なものではありません。

百聞は一見に如かず、まずは観てみる

平成29年国立能楽堂能楽鑑賞教室 能「黒塚」 (金春流) そんな奥深い「能」の世界。まずは実際に鑑賞して感じ取ってみることからはじめてみよう!と、取材では、6月に国立能楽堂で開催された能楽鑑賞教室にお邪魔しました。

冒頭から、難しさを語ってしまいましたが、能楽堂に足を踏み入れることのハードルは高くはありません。様々な場所で公演や鑑賞教室が開催されています。服装も、かしこまった姿である必要はなく気軽です。社会人向けや外国人向けの解説付きの公演もあり、チケットを取っておけば、お仕事帰りにふらりと訪れることもできます。

鑑賞教室では、金春 (こんぱる) 流能楽師 山井綱雄 (やまい・つなお) さんによる解説と、狂言「附子 (ぶす) 」、能「黒塚(くろづか)」を10代の学生さんたちと一緒に鑑賞しました (一般的に能と狂言は一緒に上演され、2つを総称して「能楽」と呼びます) 。

能は、楽器の音色や声も耳に美しく響き心地よいので、上演中に夢の世界にぐっすり旅立った学生さんもちらほらいましたが (「良い能ほどよく眠れる」とも言われていますので、眠ってしまって堪能するという贅沢な鑑賞もアリかもしれません) 、終わった後に「あの部分が綺麗だった!」「あそこはこういう意味かな?」と感じたことを楽しそうに語り合いながら帰っていく学生さんたちも多く印象的でした。みなさんそれぞれに感じ入るポイントがあったのでしょうね。

公演後、山井さんにお時間をいただき、能への向き合い方をお尋ねしました。記事の後半でご紹介させていただきます。

神様の宿る、松の木の前で舞う「一期一会」の世界

能のルーツは千数百年以上もの昔、「散楽 (さんがく) 」という芸能に遡ります。平安時代に散楽から発展して生まれた「猿楽 (申楽=さるがく) 」が、能の直接の母体と言われ、神事の際に演じられるようになりました。

その後、室町時代に観阿弥・世阿弥親子が芸術性を高め、現在の能の原型が生まれました。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康など多くの大名が愛好し、江戸時代には幕府の儀式を彩る役割を担ったと言われます。

写真提供=国立能楽堂 庶民のためのエンターテイメントではなく、神事、武家社会における芸術へと育った能。1つの公演はたった1度きり。同じ演目を連続で公演することはなく、その場限り「一期一会」の芸能とも言われます。

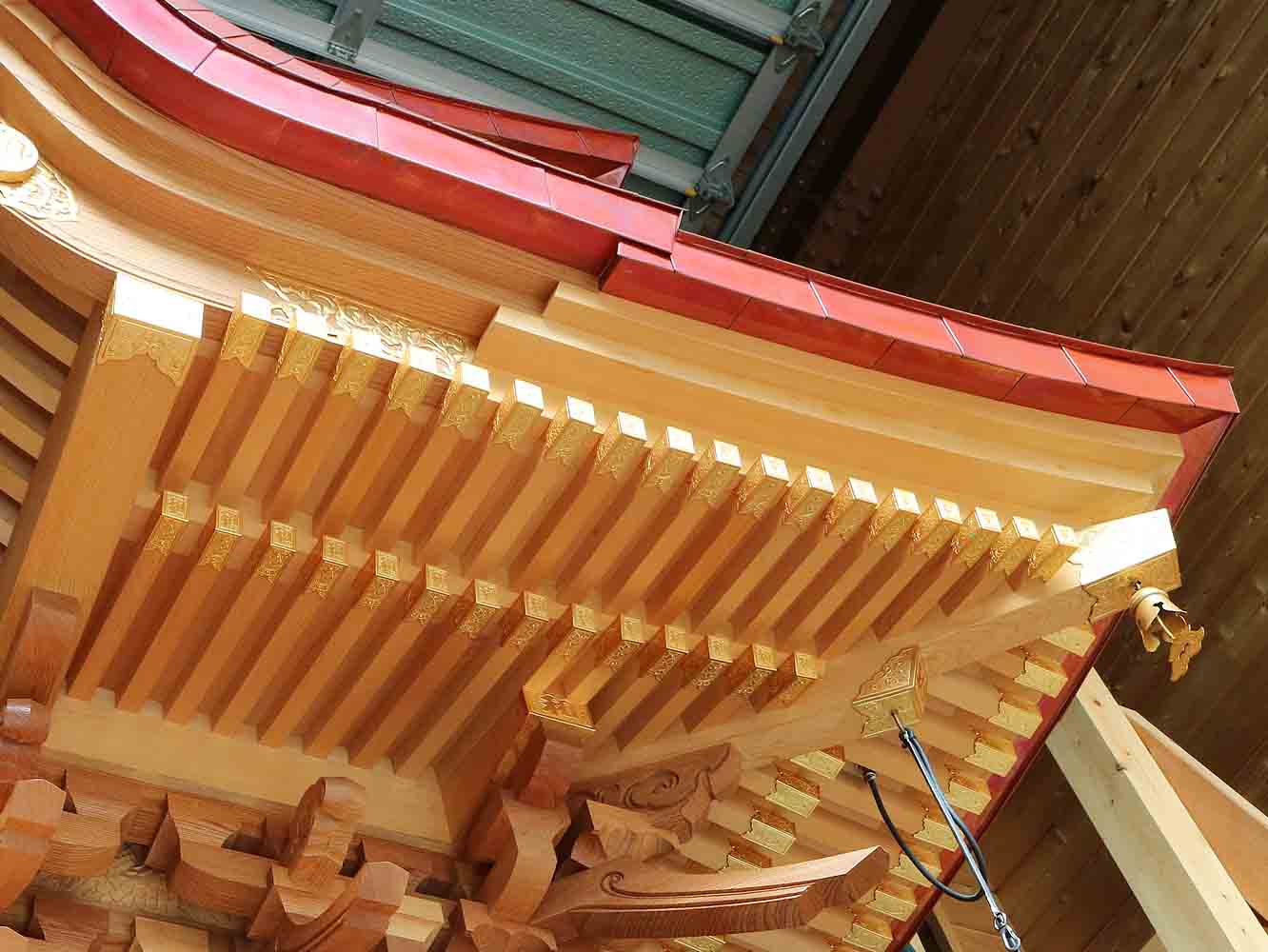

舞台も独特です。元々は社寺の境内の一角 (屋外) に建てられていたため、現代の屋内に建てられた能舞台にもそのまま屋根が付いています。舞台の正面奥の板 (鏡板=かがみいた、と呼びます) には、神様が宿ると言われる松の絵が描かれており、この松の前のむき出しの4本柱に囲まれた舞台がメインステージとなって演目は進みます。

曖昧な境界線、観客も参加することで完成する空間

舞台には幕がなく、上演中の客席も暗転しません。演目の始まりと終わりも曖昧です。始まる際には、「お調べ」と呼ばれるオーケストラのチューニングのような囃子方 (はやしかた=、笛、小鼓、大鼓、太鼓の奏者) の奏でる音が奥の部屋から聞こえてきます。音が消え、橋掛リの奥の揚幕が少しだけ開き、囃子方が橋掛リの端をそろそろと歩いて舞台へ登場します。

そうして舞台上が整ったところで、囃子方が楽器を奏で始め、演者達が登場して物語がはじまります。終演時も同様の曖昧さの中で終わります。そのため、演者が登場したときや、退場したときにも観客は拍手をしません。特に、内容が素晴らしかった時ほど、客席は息を飲み、シンと静まり返っているようですらあります。

能のストーリー展開はシンプルで、とても象徴的です。

古くから日本では、「曖昧な空間は、異界への入り口」と捉えられてきました。

シテ(主役)が演じるのは、鬼や幽霊など異界の者であることが多いのですが、物語ではじめに登場する、ワキ(脇役)がシテのいる異界へと観客を誘います。異界に行って戻ってくる(異形のものを成仏させる)というのが能の基本ストーリーですが、能鑑賞そのものも、能楽堂という異界への入り口を訪れ、曖昧な状況からはじまる物語の鑑賞を通して、知らず知らずに入り込んだ異界で、あちら側の者と向き合い、物語の終演をもってこちら側の世界に戻ってくるという行為にも見えます。

集中して能を鑑賞した後は、心地よい疲労感と心のリフレッシュ感を覚えます。

能楽師 山井綱雄さんに伺う、能の世界

金春流能楽師 山井綱雄さん ここまで、鑑賞する視点から歴史や舞台、鑑賞例などお伝えしてきましたが、舞台上で演じている方々は、能とどのように向き合っているのでしょうか。

——— 初めて観た時、とてもシンプルなストーリーでわかりやすい一方で、なにか胸騒ぎがするような‥‥、削ぎ落とされた美しさや静けさの中にある情念のようなものをなんとなく感じて、「これは何なんだろう?どう捉えたらよいのだろう?」と、何かあるのはわかるけれど見えない、不思議な気持ちになりました。

「やはり前提として、能というのは簡単ではないのですよね。神事をベースとした成り立ちからしてもそうですし、(世阿弥の時代は少し違ったようですが)武士たちと出会ったことでストイックさを高めていったことによる要素もあると思います。武士道的なストイックさが加味されて、極限状態を作り出すことへ向かいました。

これはどういうことかというと、植物を育てる時にあまり肥料をやりすぎたり甘やかしたりしない方が植物自身の生命力を使ってしっかりと育つというのに似ています。

——— 緊張感がある中で集中して鑑賞していると、そのあとドッと疲れています。ですが、不思議な清々しさがあります。単にエンターテイメントを味わった後の「ああ楽しかった!」という感覚とも違っている気がします。

「こういった非日常性のある緊張感を持つ事って普段の生活にはあまり無いですよね。能楽堂という異世界で、日常のことを遮断して舞台に向き合う時間。どっぷりと能の独特の世界に身を委ねることで、心を整える。

——— 「問いで自分を整える」というと、禅のようですね。

「例えば最近ではIT長者の方々、それこそ故スティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグなど、みなさん日課として座禅を組まれていますよね。マインドフルネス(瞑想)をはじめ、心を整えることを習慣づけている。もちろん、仕事の効率をよくするためなど目的は様々だと思いますが、人間が人間としていられるために心のバランスを整えることの重要性を知っています。

——— 大変な状況に置かれた時こそ必要なことですね。もしかすると、現代のハードワーカーこそ観るべきかもしれません。

「現代人は、1回観てその瞬間にわかるかわからないかで判断をしてしまいがちです。能の世界は、あまりにも奥が深いのでとても1回では理解できません。それで『わからなかった、私が不勉強である、頭が悪い』と自分を責めてしまったりします。でもそれで当たり前ということを知って観ていただきたいですね。全てを理解できなくても、何か感じるものはあります」

——— きっと、そういう「わからないものが存在すること」自体にも価値がありますね。それを受け入れることが最初の一歩かもしれないと思いました。

「そうですね、まずは受け入れて、何かを感じてもらうだけでも十分だと思います。そういうことを重ねていけば、色々な気づきが出て来て味わえるものです。能には想像力が必要で、感受性を試されます。

——— 普段、ついつい「答え」を探してしまいますが、そうでない世界があると気づかされます。

「能には答えがありません。描いているものが人間そのものですから。だから簡単ではありません。能を観て何を感じるのかは千差万別。能は意図的なメッセージを置くことをしません。どう捉えていただいても、解釈していただいても構わないのです。1人の方が同じ演目を観たとしても、その時々できっと全く違うものに見えるはずです。それは、自分自身が移り変わっているから。

故・金春 信高先生(こんぱる・のぶたか=能楽シテ方金春流79世宗家)から教わった興味深い話があります。

——— 受け身の芸術鑑賞ではなく、自分の感性で映るものを見つめてみることに現代人に必要なことが詰まっているように感じました。新しい取り組みも様々されていますが、これからの能をどう捉えていらっしゃいますか?

「今、例えばマインドフルネスなど、東洋的な思想が学問領域でも注目されています。海外の大学を訪れた際など、いかに興味を持たれているかを実感しました。元々それを知っていた私たちが、今改めてそれらを正しく理解することが求められているのではないでしょうか。

理解し、生活の中に取り戻す。ただ昔通りにやれば良いということではなく、やはりそこは温故知新だと思います。今の時代にどう活かすか、今の時代を生きている芸術としてどう高めて行くか、非常に難しい問題です。古典としての能の公演の際にも、他ジャンルの方々とのコラボレーションや新しい取り組みを通しても常に問うています。

もちろん、そうした新しい取り組みに疑問を投げかける声もあります。保守もリベラルも両方の考えがあることが大切です。今後、保守の方から見ても『そういうものもありだね』と言われるものを生み出したい、そんな感覚をいつも持ち続けています。

——— ありがとうございました。

山井さんのお話を伺って、1度観ただけで判断しないというお話が印象的でした。

山井綱雄 (やまい・つなお)http://www.yamaitsunao.com/

◆入門展 能楽入門http://www.ntj.jac.go.jp/nou/event/426.html

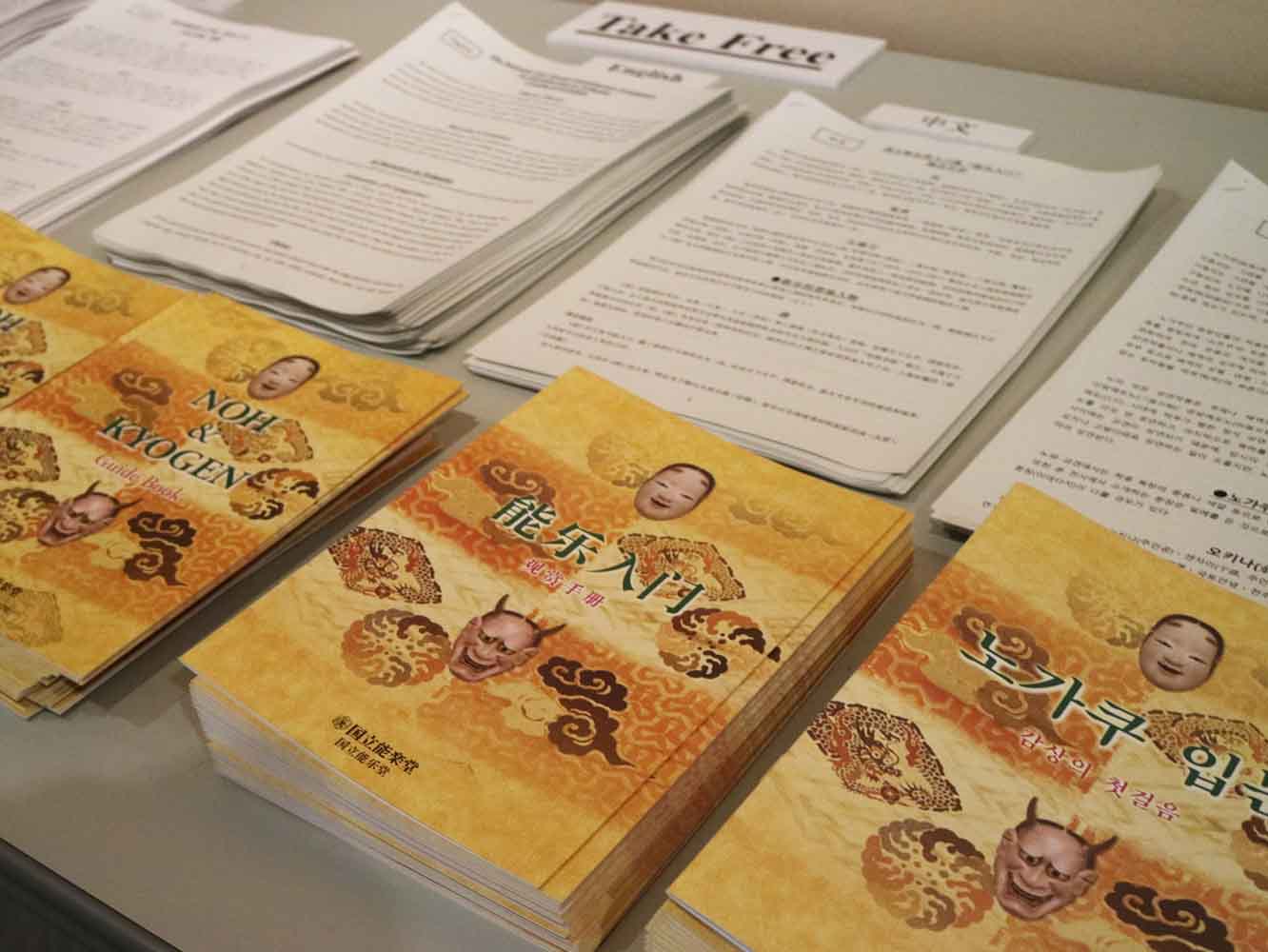

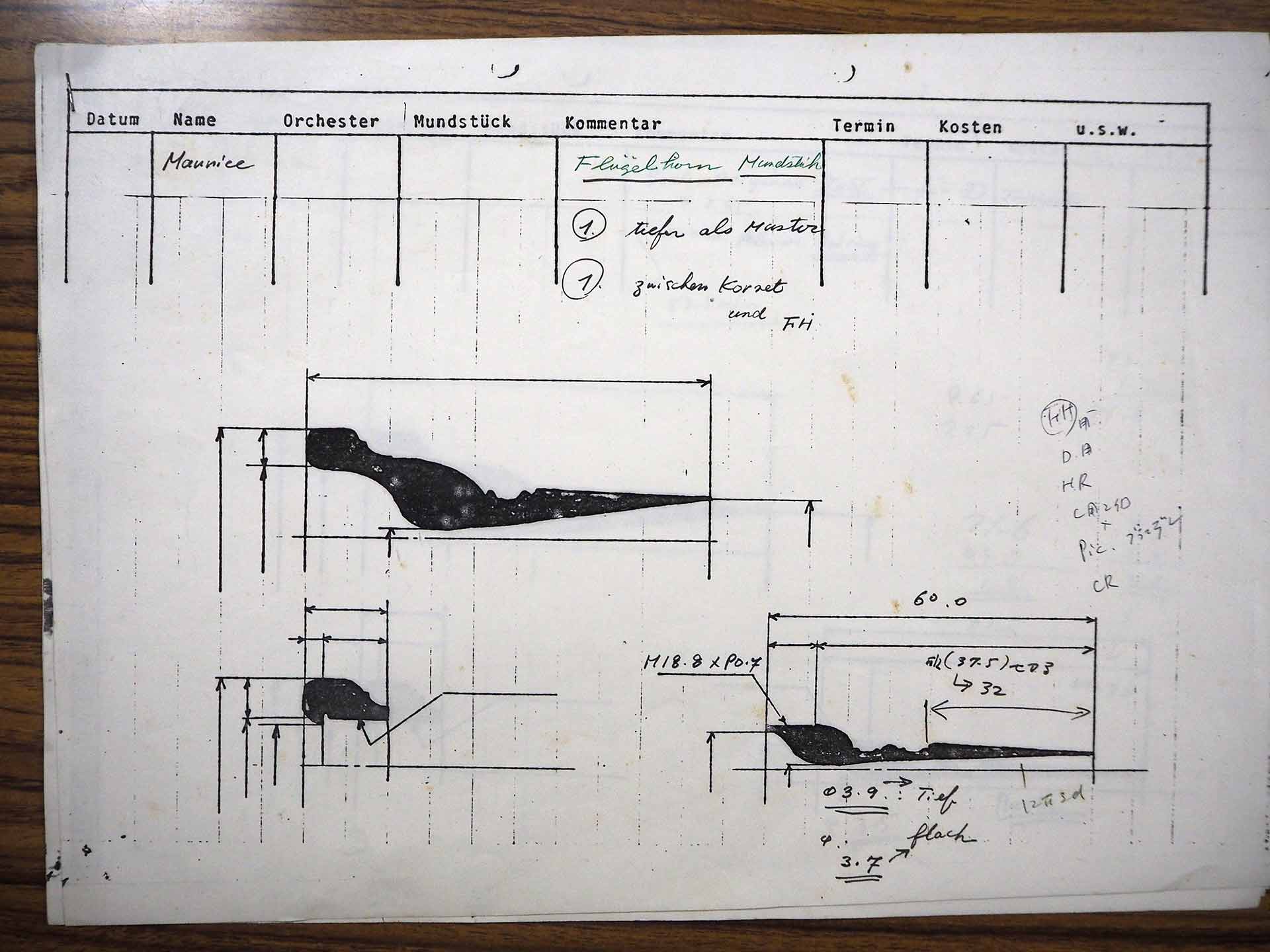

面や装束、絵画資料などが展示されていて間近に観ることができます 能楽で使われる楽器の展示も 海外の方も多く来館するため、日本語以外の言語 (英語・中国語・韓国語) の資料も用意されています ◆国立能楽堂 9月公演

2017年9月6日 (水) 13:00開演http://www.ntj.jac.go.jp/schedule/nou/2017/9188.html?lan=j

2017年9月9日 (土) 13:00開演http://www.ntj.jac.go.jp/schedule/nou/2017/9189.html?lan=j

2017年9月15日 (金) 18:30開演http://www.ntj.jac.go.jp/schedule/nou/2017/9190.html?lan=j

2017年9月30日 (土) 13:00開演http://www.ntj.jac.go.jp/schedule/nou/2017/9191.html?lan=j

<取材協力>国立能楽堂

文・写真 : 小俣荘子(舞台・公演写真:国立能楽堂提供)