2019年8月1日、ある人が中川政七商店の社外取締役に就任しました。

独立研究者・パブリックスピーカーで、ベストセラー『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』等の著書で知られる、株式会社ライプニッツ代表の山口周さん。

山口周さん:1970年東京生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。電通、ボストン・コンサルティング・グループ、コーン・フェリー等で企業戦略策定、文化政策立案、組織開発に従事した後、株式会社ライプニッツを設立。株式会社中川政七商店、株式会社モバイルファクトリー社外取締役。一橋大学大学院経営管理研究科非常勤講師。著書の『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』は2018年度HRアワード最優秀賞、ビジネス書大賞準大賞を受賞。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修士課程修了。

山口周さん:1970年東京生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。電通、ボストン・コンサルティング・グループ、コーン・フェリー等で企業戦略策定、文化政策立案、組織開発に従事した後、株式会社ライプニッツを設立。株式会社中川政七商店、株式会社モバイルファクトリー社外取締役。一橋大学大学院経営管理研究科非常勤講師。著書の『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』は2018年度HRアワード最優秀賞、ビジネス書大賞準大賞を受賞。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修士課程修了。

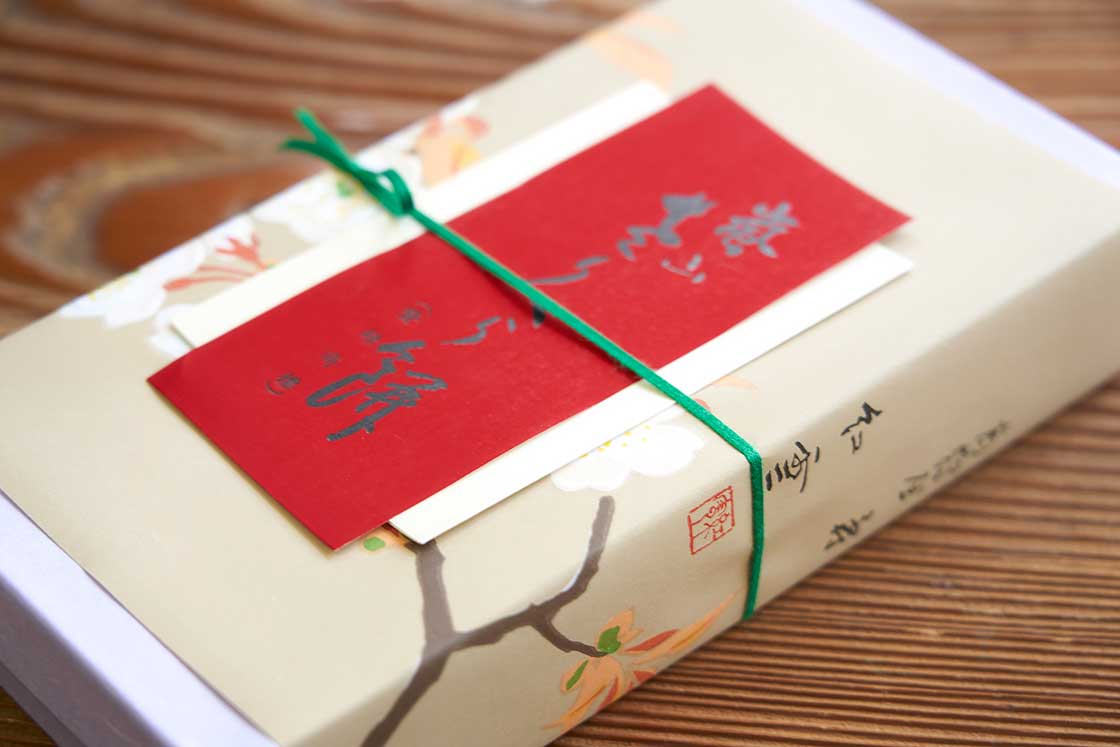

7月に刊行された『ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式』も話題に。書店で見かけた、手に取ったという方も多いかもしれません。

ビジネスの文脈で経歴や活動を語られることの多い山口さんですが、実は、暮らし方や生活を共にする道具を、とても大切にされているそう。

電撃的な社外取締役就任には、どんな背景があったのか。

これから中川政七商店はどう変わってゆくのか?

山口さんが考える、これからの日本の暮らしのあり方とは。

話題は会社の枠を超えて、日本の工芸全体や、社会の未来像まで。

社外取締役へのオファーを「直感で決めた」という14代社長の千石あやと、「就任は、自身の封印していた部分の解放につながる」と語る山口さんの、対談の様子をお届けします。

就任前の、中川政七商店の印象

山口:「今回の社外取締役就任の話をSNSで報告したら、圧倒的に女性からの反響が大きかったですね。

『前から好きなんです』とか『あのお店のルームフレグランスを愛用しているんですよ』とか。みんなお気に入りのアイテムがあるみたいなんです」

千石:「嬉しい。ありがたいですね」

山口:「実は僕自身も、空間の香りや家の中に置くものは、とても気にします。

これは母に似たのだと思いますが、例えば母は、スーパーで買ってきたお惣菜でも、ちゃんとお皿に移して食べましょう、というような人で。

そういう環境に育ったからか、子どもの頃から空間の中のものに違和感があると、とても嫌な、落ち着かない気分になりました。

友だちの家に遊びに行っても、なんでこんな変な家具を置いてるんだろうと思ったり。もちろん、口には出しませんけどね (笑)」

現在は「もっと潤いのある生活を」と出身地の東京から神奈川県の葉山に移住。お住まいも、好きな北欧の家具をベースに木の内装で統一するなど、暮らしのあり方をとても大切にされている山口さん。

改めて気づいたことがあったそうです。

山口:「実は中川政七商店のアイテムって、うちのような『和』ではない空間にも合うんですよね。

例えばこれまで『伝統工芸』という言葉の周りにあったような、敷居の高さや抹香臭い感じがない。

モダンな空間にも合う日本の工芸品というところに、間口の広さというか、懐の深さみたいなものを感じます」

「資本主義って基本的には、求められるものであり続けないと世の中から『要らない』と言われてしまう。中川政七商店は、まさにそこにチャレンジしているんだなと。

ここ50年ほどの『安くて便利なものがいい』という風潮の中で、丁寧で素敵なものが市場から退場させられる現実を苦々しく思っていたので、中川さん(13代中川政七。現会長)のインタビュー記事などを読むたびに、すごく共感していました」

千石:「ありがとうございます。

今のお話がまさに、私がなぜ周さんに社外取締役のオファーをしたかと繋がってくるなと思いました」

山口さんを親しみを込めて周さんと呼ぶ千石が、社外取締役の打診をしたのは、実は山口さんに初めて会ったその日のこと。

誰にも相談せず、「この人だ」と確信して声をかけたという胸の内には、2018年に社長に就任してから少しずつ感じてきた、問題意識がありました。

日本の工芸が元気になると…?

千石:「社長に就任した時に、全社員に『いいものをつくり、世の中に伝えることに改めて向き合っていこう』という話をしました。

先代の中川が築いたブランディングの力で、他社さんの経営のお手伝いもできるようになった今だからこそ、世の中に胸を張れる、自分たちらしいものづくりを積み上げるべきだと。

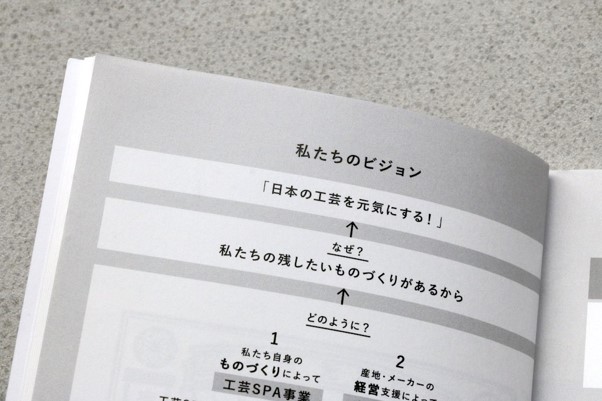

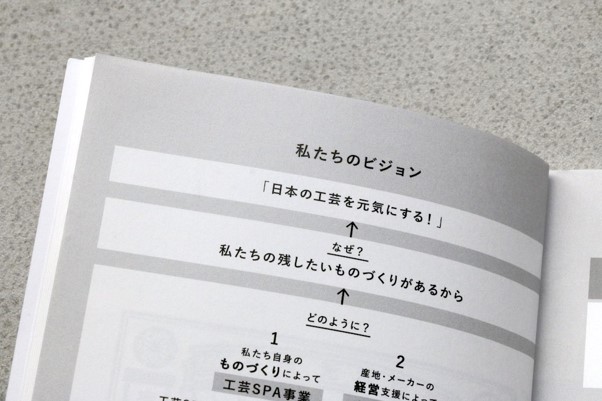

そこで考えたのが、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンになぜ?を加えることでした」

「なぜ、自分たちは工芸を元気にするのか。全員が持っているはずの動機を言語化できれば、ひとつのチームとしてつくり伝えるに取り組む、強いエンジンになるのではないかなと。

結果たどり着いたのが『私たちには残したいものづくりがある』という答えです」

毎年社員全員に配られる「中川政七商店 心得」の1ページ。2019年度版には、ビジョンの下に「なぜ?」を示す1文が加わった

毎年社員全員に配られる「中川政七商店 心得」の1ページ。2019年度版には、ビジョンの下に「なぜ?」を示す1文が加わった

「交代からちょうど1年ほど経った、今年の新年の社長挨拶で発表しました。自分達がなぜ今の仕事に取り組むのか、もっとビジョンを自分に引寄せたかったんです。

ただ、社内で言い続けていくうちに、まだ足りない、と感じられてきました。

今度は『残したいものづくりが残ると、未来はどう良くなるんだろう?』を、社内に限らず外に向けても、きちんと示す必要があるんじゃないか、と思うようになったんです」

そんな意識を持って千石が山口さんと初対面を果たしたのは、奈良でのこと。

現在、奈良のサッカークラブ「奈良クラブ」の代表を兼任する会長の中川が企画した「N.SEMINAR」という学びの場に、山口さんがゲスト講師として登壇した日でした。

千石:「もちろん以前から周さんのことは本も読んで存じ上げていましたが、セミナーで語られた言葉に改めて胸を打たれました」

それは『これからの時代は、役に立つことより意味のあることを』という言葉。

「講演で改めて伺ったときに、『あなた達のやってきたこと、やっていくことは何らか意味がある』と、社外の方から初めて言っていただいたような気持ちになったんです。

後の懇親会でサインをお願いしながら、周さんにも直接『勇気が湧きました』とお伝えしました」

そして湧いた勇気そのままに出てきた言葉が「社外取締役になっていただけませんか」。

千石:「普段なら簡単にお会いできない方が、お声がけすれば会話できる距離にいらっしゃる。

ならば少しでも、とドキドキしながらお話しするうちに、そのまま誰にも相談せずにオファーしてしまいました。

そうしたらぜひ前向きにってその場で仰って頂いたので、本当に!?って逆にびっくりしたくらいです (笑)」

千石の決断の背中を押したのは「直感」だったと言います。

千石:「自分たちが残したいと思うものづくりや工芸が、残っていくことによって何がどうなっていくのか。それにどんな意味があるのか。

周さんと一緒なら、自分たちだけではたどり着けないようなところまで深く広く、描いていけるんじゃないかと直感的に思ったんです。

その後何回かお会いする中で、先ほどのお母様のエピソードのようなバックボーンを伺って、あの日の直感が改めて腑におちた思いがしました。

周さんが本の中で書かれてきた『美意識』は、ずっと昔からご自身の暮らしの中にお持ちだったのだなと感じています」

山口:「そうですね、子どもの頃は、祖母から『しゅうちゃんは感性豊かだから、感性を生かした仕事がきっといい』なんて言われていました。

でも実際に働いてきた外資系の戦略コンサルティングファームって、感性は一個も要らないんですね (笑) 。徹底的に数字とロジックの世界ですから。

祖母の言葉がずっと頭に残りながら、仕事上では封印してきたのが感性の部分でした。

今回の社外取締役のお話で、やっと感性で世の中に価値を提供している会社のお手伝いができるなと、自分としてはすごく大きな意味を感じています」

なぜ「やっと」なのか。実は今、企業が「感性で価値提供」するのはとても実現しにくい状況なのだと、山口さんは語ります。

ここから話題は、企業の「美意識」の話へ。そもそも感性や美意識って、なんなのでしょうか?

企業の美意識とは?

山口:「今多くの企業の商品やサービス開発は、感性ではなく『確かに成功するはず・売れるはず』というエビデンスありきで動いています。

はじめは1人の担当者の「これを作りたい」という思いからスタートしたプロジェクトでも、消費者テストなどを繰り返して、結果に合わせて中身を変えていく。

そのうちに誰も欲しくない、魂を失った商品ができてポシャるというケースがよく起きるんです。

例えば、感性で価値を提供している業界があるとするとゲーム会社。

ゲームって本当に何がヒットするかわからないので、エビデンスが取れない。だから担当者が『面白い、絶対出したい』と本気で思ってるものが社内で残るんです。

つまりゲーム会社の場合は、何を面白いと思うか、がその企業の美意識になってくるわけですね」

ーーでは、中川政七商店の美意識とは?千石社長はどう思いますか。

千石:「そこがうちの場合、まず『日本の工芸を元気にする!』というビジョンなんですよね。

ただ、もうちょっと分解したい。元気になることによって何が良くなるのか?その先にはどんな豊かさがあるのか、そこを見据えたい、というのが、今回の周さんへのオファーにもつながる課題意識です」

それは、どこまで言葉で表すかがまず問題ですね、と山口さんが応えます。

言葉にできない、でもうちらしい

山口:「全てを言い尽くすことはできないし、言い尽くしたらたぶん嘘になって、かえって新しく入ってきた仲間をミスリードしてしまう。

中川政七商店の美意識も、相当言語化が難しいと思っています。

どういうものが素敵で、どういうものが中川政七商店らしくないか、それは『見て』もらうしかないんじゃないでしょうか」

ーー見る、とは?

山口:「例えば個別の商品のひとつひとつに、これはうちらしい、この部分はちょっと違うから見せ方を変えようとか、そういう判断を重ね合わせた時に、自ずと立ち上がってくる『なんとなく中川政七商店らしい』という感覚を、分かち合うこと」

「これは人工知能で言うディープラーニングなんですが、本当に強い組織には、そういう感覚知、非成文憲法があると思います」

千石:「なるほど。うちでいうと、まず言語化できている部分としては、こころばという社員の行動指針があります」

正しくあること、誠実であること、など社員の行動指針をまとめた「こころば」

正しくあること、誠実であること、など社員の行動指針をまとめた「こころば」

「一方で『中川政七商店らしさ』は、まだ完全には言葉になっていません。

でも今のお話を伺って、思い出したことがあります」

そう千石が回想するのは、来年3〜5月に店頭に並ぶ新商品の「ファーストチェック」の場面。各デザイナーが、担当した新商品を社内で最初にプレゼンする場です。

「テーブルに並んでいる商品の顔が、どれもすごくよかったんです。

言いようのない、でも間違いなくこれはうちらしい商品だと思える力強さがありました」

千石:「ずっと『工芸が元気になると何がいいのか?』を言語化しないと、と悩んでいましたが、もしかしたらそういう『圧倒的にうちらしいもの』が、言葉の代わりになってくれるかもしれませんね」

山口:「そうですね。ものを持って語らしめることは、とても大事だと思います。

ただそれだけだと、ちょっともったいないかもしれません」

というのも‥‥と、山口さんが語ったのは、世界で起きているある「変化」のエピソードです。

製品やサービスだけでなく、企業の美意識が評価される時代へ

海外では、提供する製品やサービスだけでなく、企業の「美意識」と、そこに基づいた活動そのものを評価する消費者の姿勢がすでに定着しつつある、と山口さんは指摘します。

山口:「典型例がブルネロクチネリというイタリアのファッションブランドです。

イタリアは毛織物の産地として有名なんですが、最近は職人も毛織物の牧場そのものも少なくなってきています。

ブルネロクチネリはそんな産業を守るために、牧場も、そこでとれた毛糸を紡ぐ職人も、丸ごと自分の会社で引き取ってものづくりをしているんです。

それでいて製品にはブランドを示すロゴマークがない。

そういう奥ゆかしさも含めて支持されて、今パーティーに着ていくと一番イケてるブランド、と言われています。

企業が提供するサービス以上に、企業の活動そのものに賛同してお金を出すという消費の典型例だと言えますね」

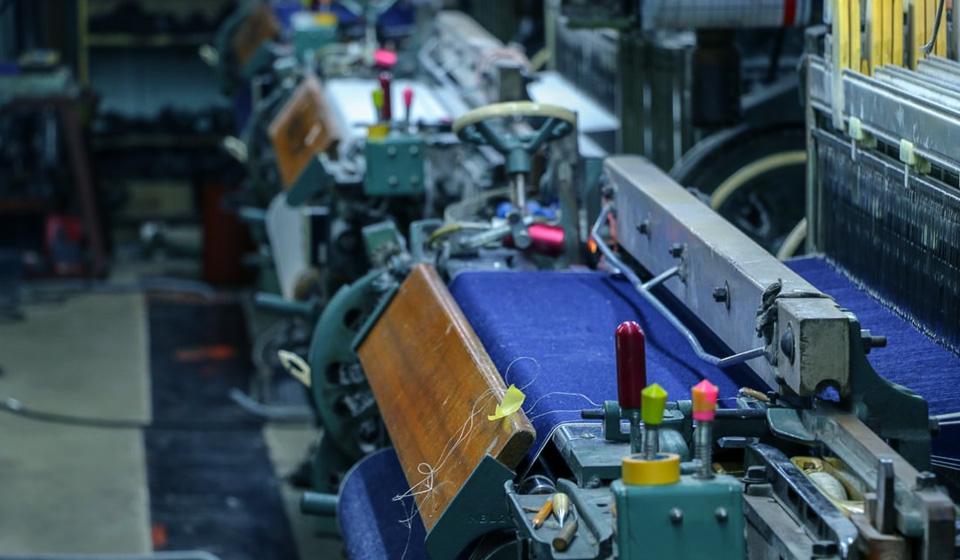

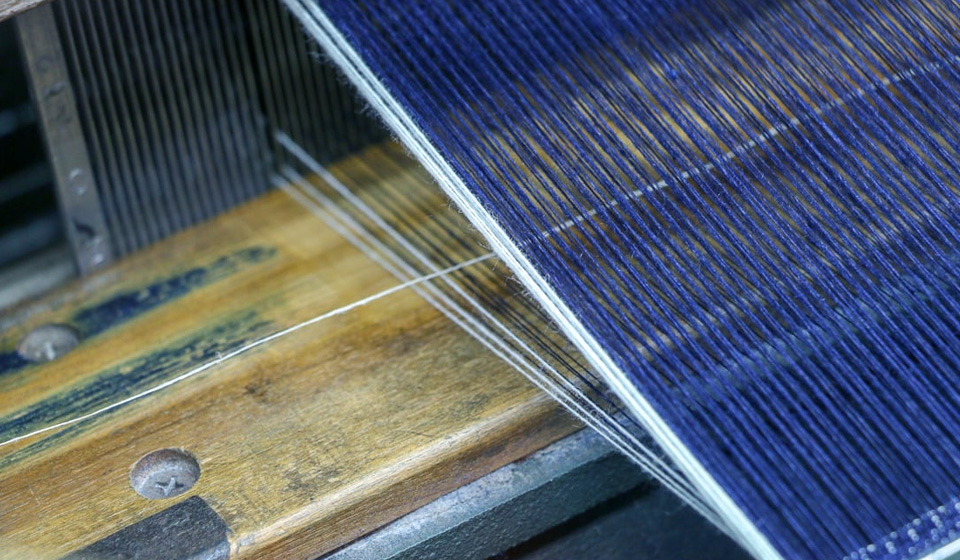

そこに山口さんが引き合いに出したのが、毎年8月に中川政七商店で開催される、全社員参加の社内研修「政七まつり」で流れた、ものづくり現場の映像でした。

私の知らない、工芸の世界

山口:「あれは、ここ数年見た中でもっとも脳に刻み込まれた映像でした。きっとなかなか古くならない動画だと思います。

ふきんだって手ぬぐいだって、多くの人が機械ですぐできるでしょって感覚だと思うんです。

でも実際は人の手で何度も工程を踏んで作っていることが、映像を見るとよくわかる。

映し出されているものづくりの現場って、多くの人にとっては完全に『私の知らない世界』なんですよね。

それをビジネスとして成立させて残していこうという活動は、多くの人が深く共感するはずです。もっと世の中に伝えた方がいい。

ものをして語らしめるのは大前提として、あの動画のように取り組み自体を伝えていくことも、これからどんどん社外に向けてやっていった方がいいと思います」

宿題が一つ、決まったところで、そろそろ対談も終盤です。

まだ、間に合う

ーー最後に、これから中川政七商店の活動に加わっていく中で、山口さんが取り組んでみたいこと、「こういう未来を目指したい」というビジョンをお聞かせください。

山口:「ここ数年で、東京駅前の広場が整備されて劇的にきれいになりました。この先、日本橋の上を走っていた首都高もついに外されることが決まっています。

どちらも特別便利にはなりません。でも美しくなる。国が少しずつ、空間や街を美しくすることにお金を出すようになってきたということです。

東京駅前は夕景がとても美しいんですよ。通りがかるたびに、『なんだ、やればできるじゃないか』って思います (笑)」

「これがもし一軒一軒の家や部屋の空間だとしたら、その佇まいを決めるのは、暮らしている人自身です。

暮らしに使う道具や空間に置くものに何を選ぶのか。それを少しでも好ましい、潤いのあるものにしようと思う人が増えていくと、周りに波及して、世の中全体の変化につながっていくと思います。

そしてそれには、ものを作る人や技術が残っていくことが必要です。

今、アメリカでは日本の大工さんと同じようなことができる人って、もういないそうなんです。

プレファブリケーションの、便利で安い建物を建ててきた後ろでクラフトをできる人が減り続けて、最終的には絶滅するところまで行ってしまった。

わずかでも残ってればなんとかなる可能性があるけれども、絶滅状態ではもう作れません。

でも日本は、今ならまだ間に合う。それを次の世代に渡していくことが、今生きてる私たちの責任なのではないかなと思っています」

千石:「そうですね。いわゆる工芸品って生活になくても困らないから、なくなると取り戻すのがとても難しいジャンルだなと思います。

私たちがお付き合いのある中だけでも、作れる人があと1人、というものづくりがたくさんあります」

山口:「持続させていくためには、まず社会の中での職人の地位向上が大きな課題ですね。日本は地位が低すぎます。

自動車デザイナーの方に聞いたのですが、アルファロメオやフィアットといった自動車メーカーが多いミラノでは、クレイモデラーという仕事が花形職業だそうです。

図面をもとに車の完成形を立体物におこす職人で、トップクラスの人だと、年収が3000万以上。若い子が将来の夢として語るような職業です。

一方の日本ではあくまでメーカー内の仕事の一部で、知っている人も限られます。

日本の職業選択はまず大学受験があり、就活ではみんなが大企業を目指し、社会人になれば企業の序列の中で、勝ち組、負け組という世界で生きる。とても画一的です。

もっと多様性が必要だと感じますし、その選択肢の中に、憧れの職業として職人が挙がる未来が、あっていいと思います」

千石:「強く共感します。今、中川政七商店は『100年後に日本が工芸大国となっている』ことを大きな目標に掲げているのですが、実現には職人さんが『自分の仕事に誇りを持って経済的に自立していること』が欠かせません。

じゃあ、そういう未来が暮らしている人にとってはどう良いのか。どう豊かなのか。

それは私たちが声高に提示するものではなく、使う方に感じてもらうもの、後からついてくるものなのだなと、今日のお話を伺って思いました。

そのために今必要なのは、私たちが大事にしたいのはこういう世界だ、という中川政七商店がやっていることの意味を、ものを通じてきちんと伝えていくことですね。

ではそれがどういう『もの』なのか、どうやって伝えていくのかを、これから周さんと一緒に、広く深く考えていきたいです」