そうだ 京都、行こう。

京都と聞くと一度は頭をよぎるこの言葉。JR東海がキャンペーンで使用しているキャッチコピーで、最初に使われたのは1993年のこと。

この短いフレーズを聞くだけでなぜだかワクワクしてしまうのは、とにかく京都に行けばなにか特別な、“ならでは”の魅力が体験できると期待してしまうから。

そんな期待感を持てる場所だからこそ、このコピーが長年使われ、定着しているのだろうなと思います。

歴史ある神社・仏閣、美しい日本庭園、京町家の風情ある町並みなど、京都“ならでは”の魅力は数多くありますが、今回紹介したいのは、京都だけでなく全国の“ならでは”を感じることができる不思議なお店です。

郷土玩具マニアの聖地「郷土玩具 平田」

その土地“ならでは”の文化や風習を理解するために、ヒントとなるのが古くから日本各地で作られてきた手仕事の品々。

中でも、機能性を必要としないが故に、作り手の個性やその地域の風土が色濃く反映されている工芸品が、郷土玩具です。

一部の郷土玩具は今、テレビや雑誌などメディア露出の影響もあって、じわじわとブームになってきています。しかし全国にはまだまだ日の目を浴びていない郷土玩具が無数にあり、その多様性にはおどろかされるばかり。

そんな知られざる郷土玩具の魅力を存分に味わうことができ、全国から愛好家が集まるお店が、京都駅の南、五重塔で有名な東寺のすぐそばにある「郷土玩具 平田」。

「郷土玩具 平田」。通りから見える不思議な人形にふと足を止める人も多い

「郷土玩具 平田」。通りから見える不思議な人形にふと足を止める人も多い京都の伏見人形だけでなく全国各地の郷土玩具が所せましと並ぶ店内で、店主の平田恵子さんに、お店の成り立ちや郷土玩具の魅力について伺いました。

郷土玩具のスーパーコレクターだった先代

「実は、私の祖父母の代までは『平田陶器店』という屋号で家庭用の雑貨なんかを売るお店をやっていました。郷土玩具が大好きだったのは私の父で、祖父母のお店の片隅に、自分のコレクションを飾ったのがスタートだったみたいです」

スタッフの女性と二人、お店を切り盛りする平田恵子さん

スタッフの女性と二人、お店を切り盛りする平田恵子さん業界誌に寄稿を重ねるなど、郷土玩具愛好家として有名だったという恵子さんのお父さん、平田嘉一さん。その趣味が高じて50代で勤めていた会社を辞め、各地の工房を訪ねては本格的に商品の買い付けを開始します。

その後、平田陶器店を継いだ嘉一さんは、だんだんと郷土玩具のスペースを拡大していき、ついには屋号も「郷土玩具 平田」に変更。全国の郷土玩具を扱う専門店となりました。

「初めはいきなり工房を訪ねても売ってはもらえず、何度も諦めずに訪問することもあったそうです。仕入れたものは壊れるのが嫌で、すべて手持ちで運んできたと聞いています」

そうして少しずつ各地の工房、職人さんと信頼関係を築きながら、お店を続けること40年以上。全国でも有数のコレクションが揃った、知る人ぞ知る郷土玩具の名店を作り上げました。

「とにかく郷土玩具が好きで、いつ見ても何かしらの人形を触っていたのを覚えています。知識も豊富で、はるばる全国からお店に来られて、『この人形は何時代の誰の作ですか?』と父に鑑定を依頼する人もいらっしゃいました」

全国でも指折りのコレクターであり、その人柄にファンも多かった嘉一さんですが、2017年に92歳で亡くなってしまいます。大往生と言っていい年齢とはいえ、亡くなる直前までは元気にお店に立っていたこともあって、もう少し先の話だろうと考えていた恵子さん。

突然の別れに、きちんと引き継ぎができなかったことを悔やんだそう。

「父が突然亡くなってしまって、値段のことや作り手さんとのやり取りなど、わからないことが多く本当に苦労しました。最初にお店に入って、この商品の山を見た時は『どうしよー、なんもわからへん!』って。本当は、2、3年かけて知識を受け継いでいこうと思っていたので」

先代の残した資料を元に棚卸しを決行

それでも、このコレクションを埋もれさせるわけにはいかないと、店の継続を決意。先代からの常連客で、郷土玩具愛好家でもあった女性をスタッフに迎えて二人で店の運営を開始します。まずは商品をひとつひとつ確認していきました。

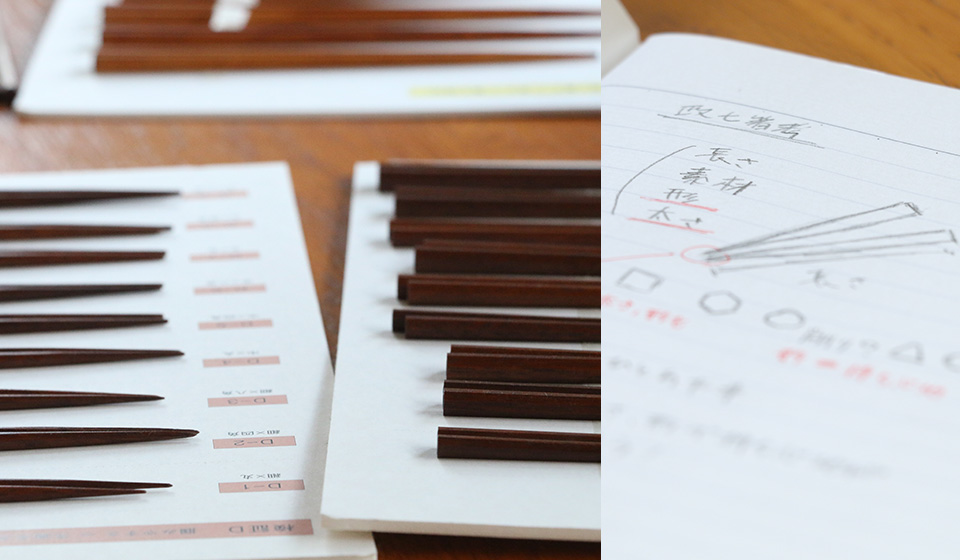

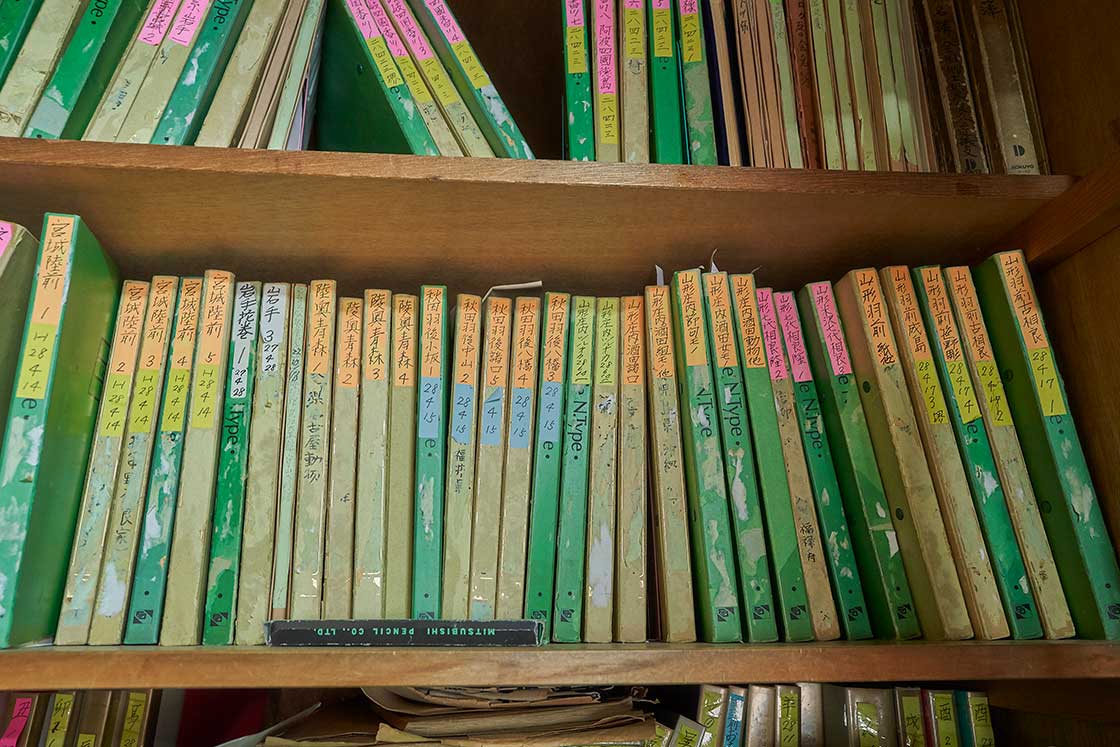

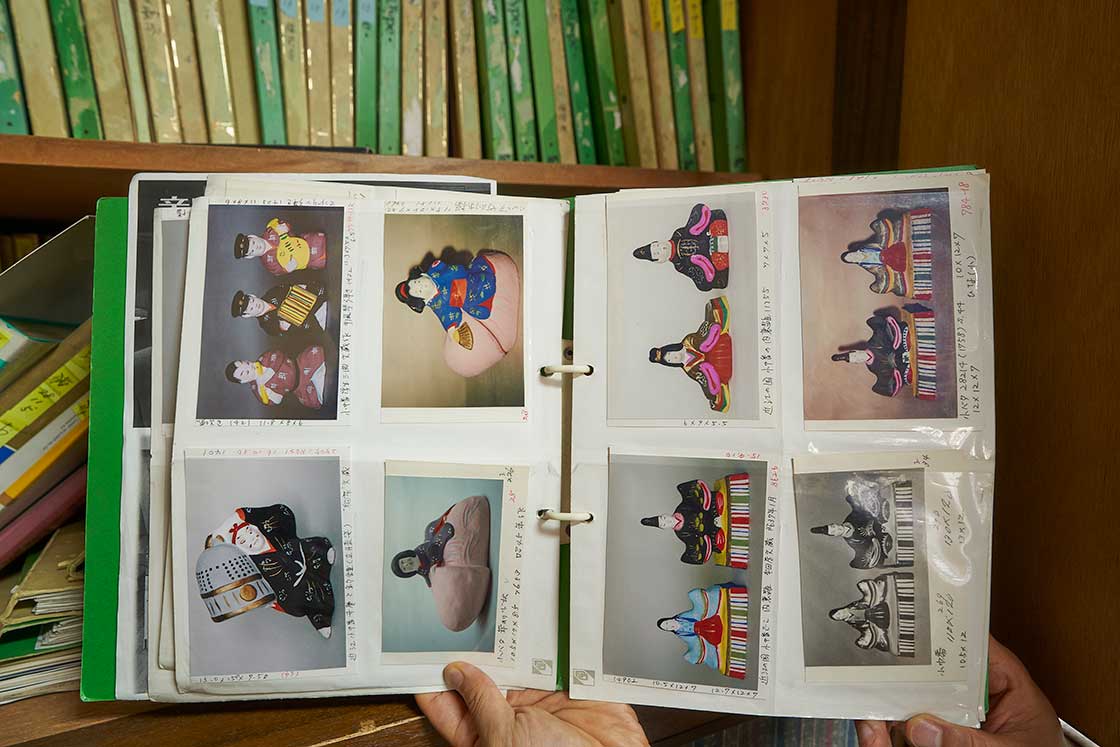

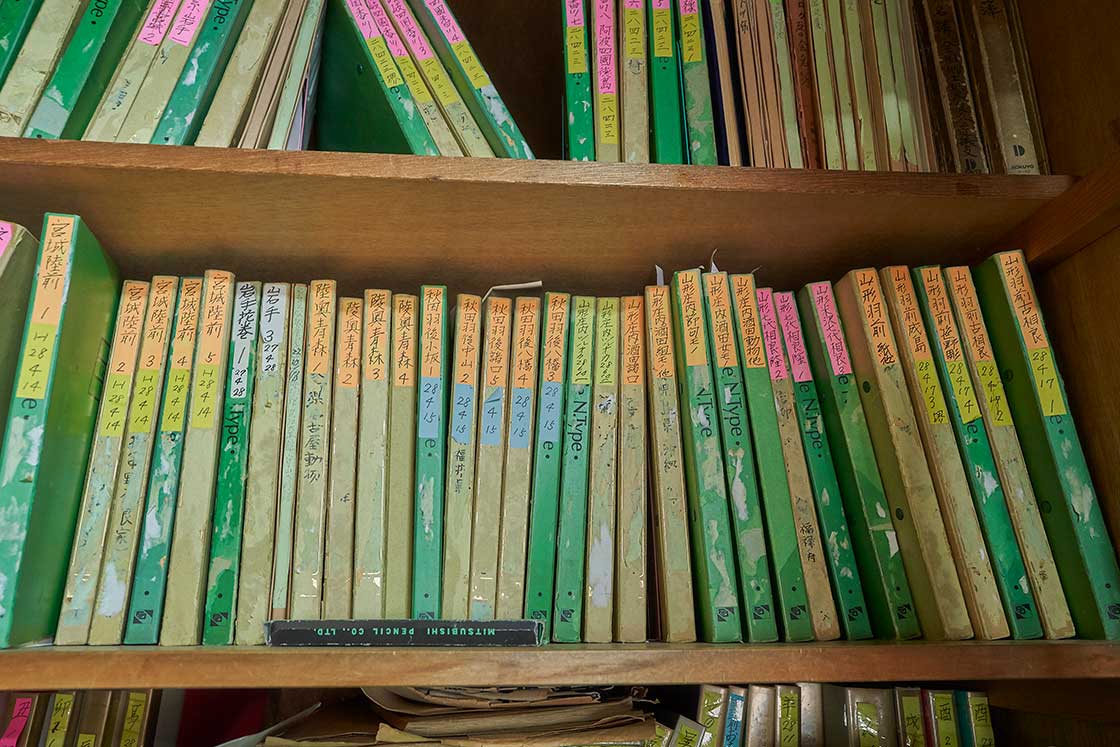

「引き継ぎはできなかったんですが、ほとんどの商品について父が一点ずつ写真を撮ってくれていて、商品名や作家名とともに控えてくれていたので、ある程度のことはわかりました」

先代が残してくれた資料が、店のいたるところに

先代が残してくれた資料が、店のいたるところに嘉一さんが残した資料を紐解きながら確認を進め、棚卸しが完了した商品については、同じ種類のものが2つ以上あれば値段をつけて販売することにしました。

「父は、自分の娘のように郷土玩具を愛した人で、『嫁入りさすし、大事にしてや』が販売する時の口癖でした。その想いに応える意味でも、商品を気に入っていただいて、きちんと大切に飾ってくれる人にだけお譲りするという方針でやっています」

ごくまれに、古い郷土玩具を骨董品と考えて大量に購入しようとする方もいたそうで、そういった場合にはきっぱりとお断りしてきたそうです。

一代前の作品が揃った唯一無二の店

現在、先代の残した膨大なコレクションの整理で手一杯なこともあり、新規の郷土玩具の仕入れは行なっていないとのこと。

その代わり、一代前やもっと古い時代の全国の作品が揃っています。

「たとえば、テレビで紹介された最近の作家さんの作品をみて来店される方もいらっしゃるのですが、そういったものは置いていないんです。その代わり、その作家のお父さんの人形ならあったりするので、こんなのがありますよ?と薦めてみたりして。中にはそこから深く興味を持ってくれる人もいらっしゃいます」

人の手で作られる郷土玩具は、同じ作り手でも一体ずつ微妙に表情が違ってそこが面白いのですが、世代が変わると雰囲気がさらにがらっと変わります。

同じ型を使って代々作られている人形を、時代ごとに見比べて違いを楽しみ、自分の好みを見つけていく。そんな経験はこの店ならではのものです。

作り手が亡くなってもう一点しか残っていないものや、歴史的価値の高いものについては、「非売品」として店頭に並んでいます。

「これは売っても大丈夫なものなのか、判断が難しいものは専門家の詳しい方にアドバイスをいただきながら整理しているところです。

博物館に寄贈してもいいようなものもあるんですが、それよりも店内で見ていただきたい。売れるものについては好きな方の手元に渡って欲しいと考えています」

非売品のものも含めて、全国津々浦々から集まった郷土玩具たちは眺めているだけで楽しく、それぞれについてエピソードや由来を聞いて話しているとあっという間に時間が経過します。

「なにか絶対買う必要はなくて、来て、見てもらって、『ここにこんなものがある。うわー』という風になって癒されたり、面白がったりしてくれるといいかなと思いますね」

郷土玩具文化のハブとして

山形の相良人形など、代々続いている工房の作品については、今の作り手に直接聞くこともあるそう。

「今8代目を継がれている相良隆馬さんとは、直接お会いしたことはまだないんですが、SNSを通じて交流があって、よく質問をさせてもらっています。

この人形は何代目の作かわかりますか?と写真を送ると、『それは初代ですね、そっちは2代目の作です』と即答してくれて、すごいなと。

これも私の父が隆馬さんのお父さんとお付き合いさせていただいていたご縁があるからこそ。その工房の人にしか分からないことを聞けるので本当に助かっています」

また、お店に来た愛好家の方が、購入した郷土玩具について色々と調べて連絡をくれることも。

「私たちもまだまだ調べきれていないことだらけなので、興味を持ってくれたお客さんに、『詳しいことはぜひ調べて、また教えてください』とお願いしてみたり、みんなで知恵を出し合っている感覚です」

「最近は、テレビや雑誌の影響で興味を持ってくれる方もいますし、郷土玩具への入り口が増えているとは感じています。

やっぱり日本の文化というか、その土地の物語を伝えるものでもあるので、なくなっていくのは寂しいし、若い人にももっと広まってほしいですね」

きっかけはなんであれ、一度興味を持つと次から次へと気になることが出てくるのが郷土玩具の面白いところ。

「猫が好き」「見た目がかわいい」「自分の干支が気になる」といったシンプルな理由で目に留まったり、「地元にもこんな郷土玩具があったんだ」「同じ土人形でもこんなに種類があるのか」という風に驚きがあったり。

もしくは「昔おじいちゃんの家にあった気がする」と懐かしい気持ちになったり。

好きになる理由、欲しくなる理由が色々なところから見つかるのも、郷土玩具の特徴です。

研究者、作り手やその後継者、愛好家など、郷土玩具を好きな人たちが互いに情報や魅力に思う部分を持ちよって、新たに文化が作られていく。その中心地、ハブとして、「郷土玩具 平田」はこれからも愛される場所であり続けてほしい。

今は廃絶してしまった郷土玩具も、この場所で残っていくことで、いつか誰かが復活させるときの大きなヒントにもなる。そんなことも期待してしまいます。

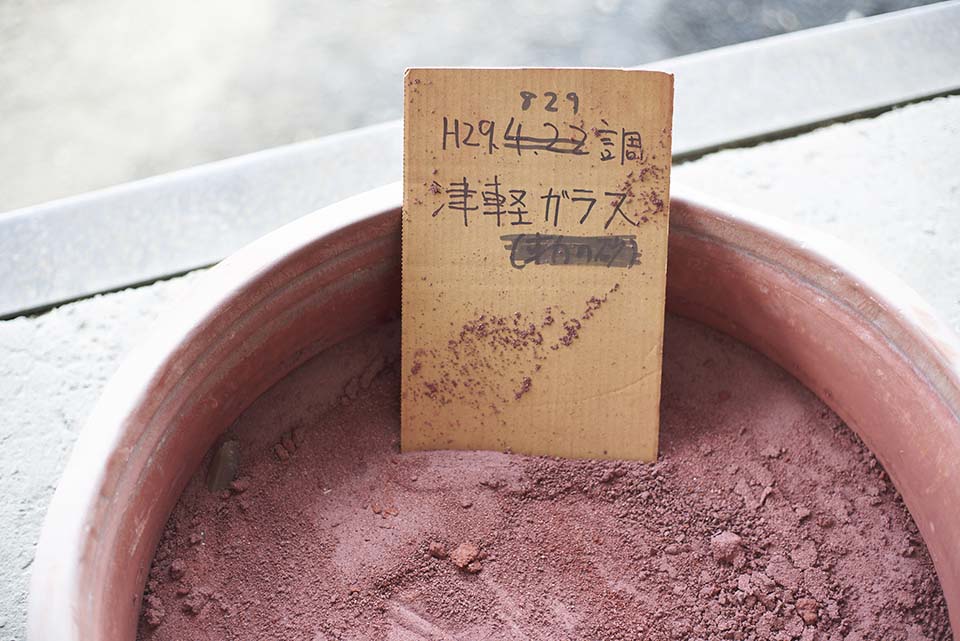

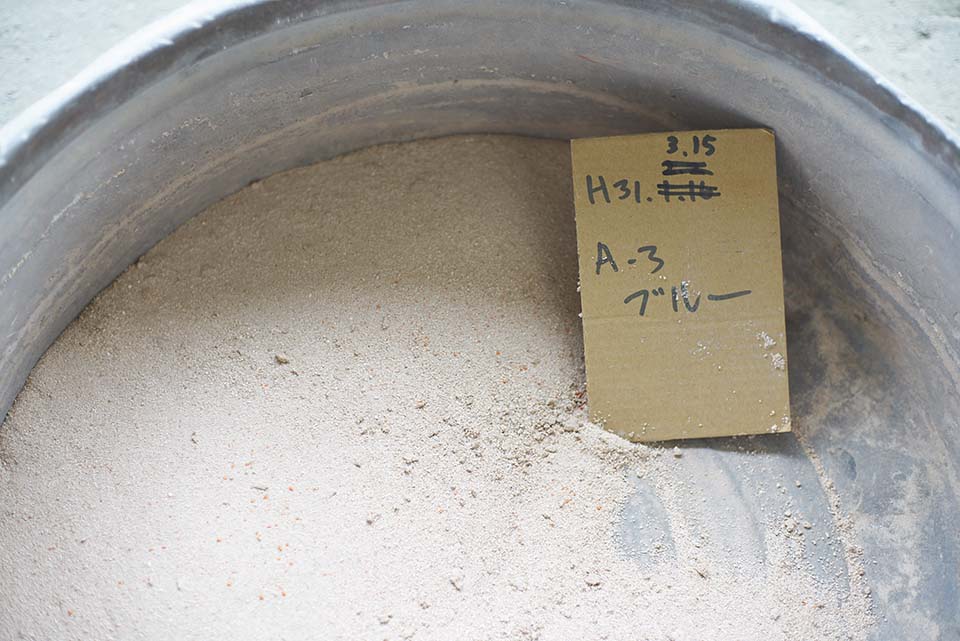

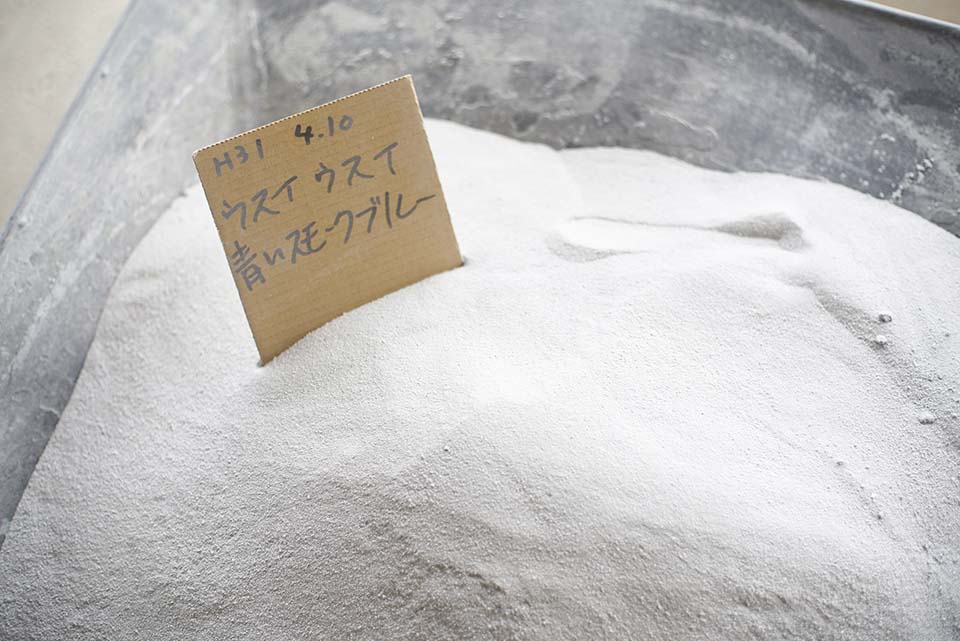

「新旧問わず郷土玩具というものに興味を持つ人が増えてくれれば嬉しいです。もともと、それぞれ土地の土を使って作られた、ふるさとのものだし。ずっと栄えてもらいたいと思います」

お店を継ぐまで、こんな風に考えたことはなかったという恵子さん。土地に根ざし、多様性を持って今まで作られてきている各地の郷土玩具たちには、人の琴線に触れる不思議な魅力があるのだなと、改めて感じました。

<取材協力>

郷土玩具 平田

〒601-8428 京都府京都市南区南区東寺東門前町89

電話:075-681-5896

https://www.kyodogangu-hirata.com/

文:白石 雄太

写真:直江泰治