ちょうどいいあたたかさがずっと続く、特殊な起毛生地って?

寒さの厳しい季節。暖房をつけていても寒かったり、たくさん着込むと肩が凝ったり、逆に暑くなり過ぎて不快だったりと、何を着ればいいのかも悩ましい。そんな寒さにまつわる悩みから解放してくれる、腹巻きパンツとネックウォーマーを、起毛のパイオニアとともにつくりました。

ふわふわの生地は気持ちよくて、ちょうどいいあたたかさ。

腹巻きパンツは、よく伸びて動きやすく、縫い目がないからストレスフリーな履き心地。薄手なのでボトムスの下にはいても響きにくいです。締め付け感もなく、夜履いて寝ると快適に眠れます。

ネックウォーマーは、肌に直接触れてもチクチクしない肌触り。どんな服装にも合わせやすいシンプルなデザインと落ち着いたカラー展開です。

「身に着けているだけで、どうしてこんなにあたたかいのだろう?」答えを求めて、つくり手であるワシオ株式会社さんを訪ねました。

「このあたりは、古くから靴下づくりが盛んな場所なんです。戦後、農業の副業として自分たちで改造した編み機で靴下をつくっていたのが本業へ発展し、一大産地へと成長していきます。その中でワシオ創業者の祖父は靴下の卸問屋を営んでいました」と、ワシオ株式会社3代目の鷲尾岳さん。統括部長として次々と新たな取り組みにチャレンジされています。

特許取得の技術でつくる、圧倒的な保温力を持つ生地

「この生地は、靴下の編み機を改造した機械でつくっているんですよ。きっかけは、約50年前。近所の靴下生産者の方が面白い生地ができたと起毛技術を思いついたことから、祖父と共同で開発に取り組んで“ワシオ式起毛”と呼ばれる特許技術を確立させました。肌触りから起毛生地に“もちはだ”と名付けました」

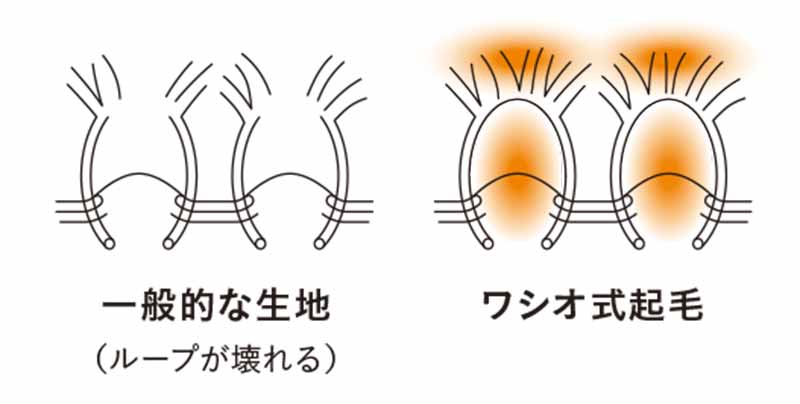

「他にはないあたたかさの秘密は、特殊な起毛技術にあります。まず、起毛生地はパイル編みだからタオルのようなループがある。ループは中に空気を溜め込んで、生地にクッション性をもたらしてくれるもの。

でも一般的に生地を起毛させる方法だと、剣山のようなものがついている起毛機で生地の表面をゴリゴリ削っていくから糸が切れて、ループも失われてしまう。それがワシオ式起毛では、編みながら特殊なブラシで繊維をかき出すように起こしていくので、ループを残したまま起毛させることができるのです」

「ループと起毛部分に空気が溜まり、それが二重の壁となってくれる。外の空気を遮断して、体温であたためられた空気を逃がさないので、あたたかさを保つことができるんです。最近よくある発熱させてあたためる生地とは構造が全然違う。この起毛生地は、断熱と保温。だから僕たちは、あなたを“あたためる”ではなく、あなたの“寒いをなくす”と言っています」

ループには、クッション性があるので触り心地はふかふか。糸が切れていないので、断面が発生せず、ウール製品によくあるチクチク感も軽減されています。

実際に身に着けてみると、するんとなめらかな肌ざわり。ふんわり軽いのに、しっかり守られているように感じられ、外出してもあたたかさが続きました。バイカーや釣り人から支持されているのも納得です。

「僕たちはただひたすらにあたたかさを追求し続け、口コミに助けられてきました。そのおかげか、世界的冒険家の植村直己さんも南極大陸探検時に、もちはだの靴下を履いてくださったんですよ」

唯一無二の編み機が生み出す起毛維持で、寒いをなくしたい

「この特殊な起毛生地は、ワシオ株式会社にしかない完全オリジナルの機械でつくっています。50年前のアナログな機械をベースに、もっと幅広い生地が編めるようにするなど、どんどん改造を加えています。メンテナンスも改造も自分たちの仕事で、必要なパーツも手づくりしているので、本当にここでしかつくれない起毛生地です」。

工場には、世界でここにしかない丸編み機が110台も並んでいます。起毛を施す瞬間は門外不出。切り替え作業には細かい調整が必要で生産が追いつかず、在庫切れになることも少なくないそう。

工場の一角に工作室があり、肌着メーカーとは思えないほど金具や工具が充実しています。職人が火花を散らしながら溶接していることもあるそう。

「この生地が発明された50年前から、『世界から寒いをなくしたい。』をテーマに、起毛一筋でやってきました。僕は小さい頃からもちはだを着ていたので、冬が嫌だと感じたことがなかった。だから周りに「寒いから布団から出たくない」だったり、マイナスな印象を持っている人が多かったのに驚いたんです。そうすると、1年の4分の1も憂うつな気持ちで過ごさないといけない。それって、すごくもったいないですよね」。

「手先や足先が冷えているなら、まずお腹をあっためて欲しい。腹巻きパンツで熱が逃げないようにしてあげるといいですね。首も太い血管が通っているので、積極的にあたためたほうがいい場所。ネックウォーマーを着けると、あたたかいので肩もリラックスできます。日常使いしやすいよう、薄いタイプを使っているので、たくさん使って欲しい。それで、毎日心地好く、活動的に過ごしてもらえたら嬉しいです」

おじいさんから三代に渡って受け継がれる、寒さをなくすことへの強い想いと、圧倒的なあたたかさを持つ起毛生地。腹巻きパンツとネックウォーマーは、冬の“寒くてつらい”印象を変えてくれそうです。

<取材協力>

ワシオ株式会社

兵庫県加古川市志方町高畑741-1

http://www.mochihada.co.jp/