こんにちは。さんち編集部です。

6月の「さんち〜工芸と探訪〜」は三重県の伊賀特集。伊賀のあちこちへお邪魔しながら、たくさんの魅力を発見中です。

今日は伊賀特集のダイジェスト。さんち編集部おすすめの、1泊2日で伊賀を楽しむコースをご紹介します。

1泊2日の伊賀の旅

1日目:米粉の絶品ピザと伊賀の焼き物

・ iga piza(イガピザ) :伊賀産の材料を使ったモチモチの米粉ピザランチ

・ 長谷園 :「一番美味しくお米が炊ける道具」と話題の土鍋を求め、伊賀焼の窯元へ

・ ギャラリーやまほん :いま見るべき陶芸が揃う場所

・ 鹿の湯ホテル : 絶景の温泉で旅の疲れを癒やす

2日目:くみひもと文豪、そして伊賀の郷土料理

・ 和菓子工房 まっちん : 日本の自然素材を活かした、体が喜ぶお菓子を求めて

・ 松島組紐店( くみひもstudio 荒木 ) : 伊賀の伝統工芸、組ひも体験

・ 元祖 伊賀肉 すき焼 金谷 : 100年の歴史を持つ老舗で伊賀牛を堪能

・ 芭蕉翁記念館 : 17文字に込められたわびさびを感じに。

・ 上野高校明治校舎 : 1世紀以上前のクラシック建築と大正の文豪

・ 田楽座わかや : 伊賀の郷土料理、豆腐田楽に舌鼓み

1日目 : 米粉のピザと伊賀の焼き物

1泊2日の伊賀旅スタート。初日はできれば、お昼には伊賀に着いていたいです。それが土日ならなおさら。大自然の中でいただく美味しい米粉ピザからスタートです。

【 12:00 】iga piza( イガピザ )

伊賀産の材料を使ったモチモチの米粉ピザランチ

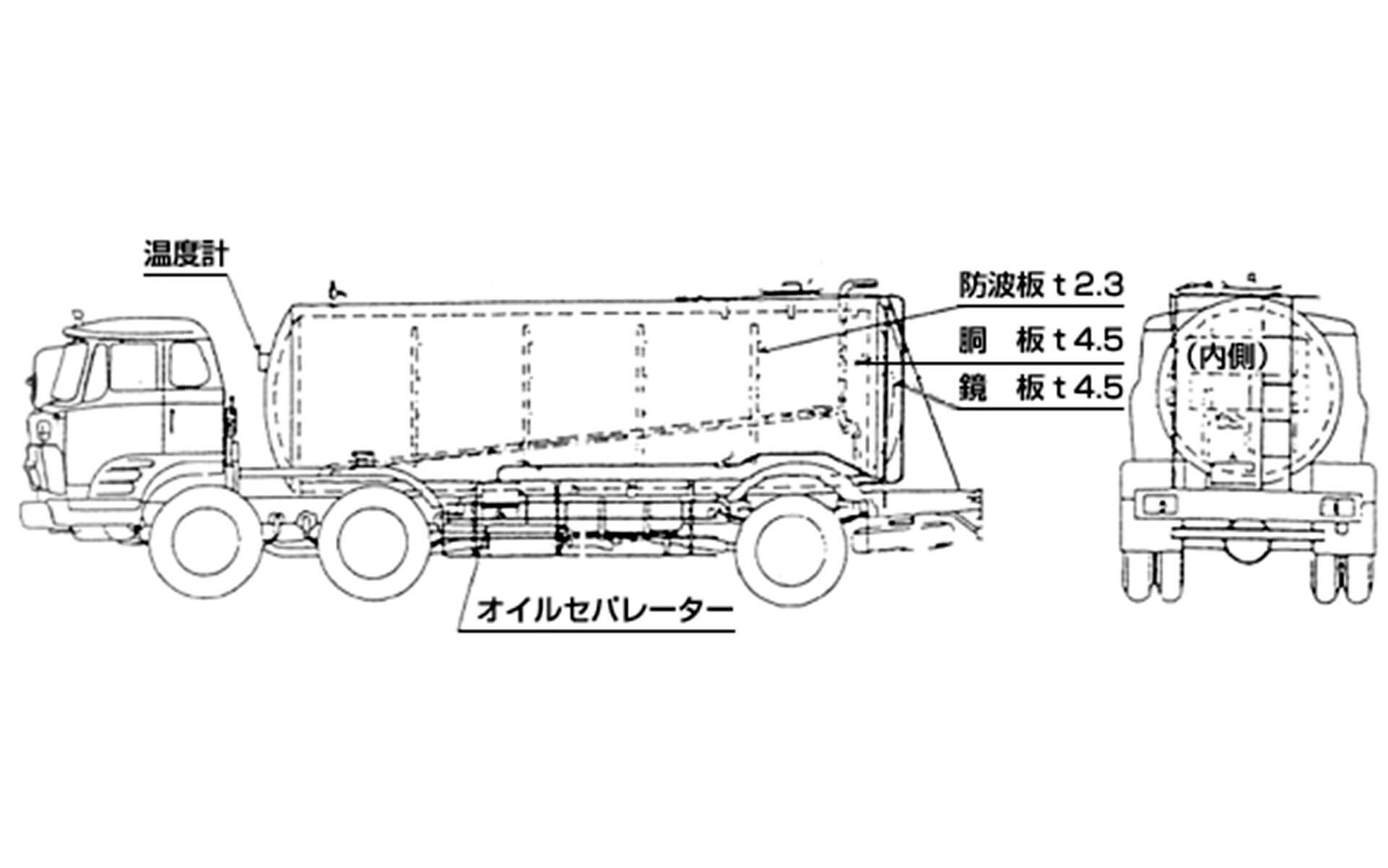

木工作家さんとボタン作家さんのご夫婦が営む「iga piza( イガピザ )」。週末と祝日だけオープンするピザ屋さんです。大自然の中にあるウッドハウスでいただく、伊賀の食材を使ったモチモチの米粉ピザは絶品です。

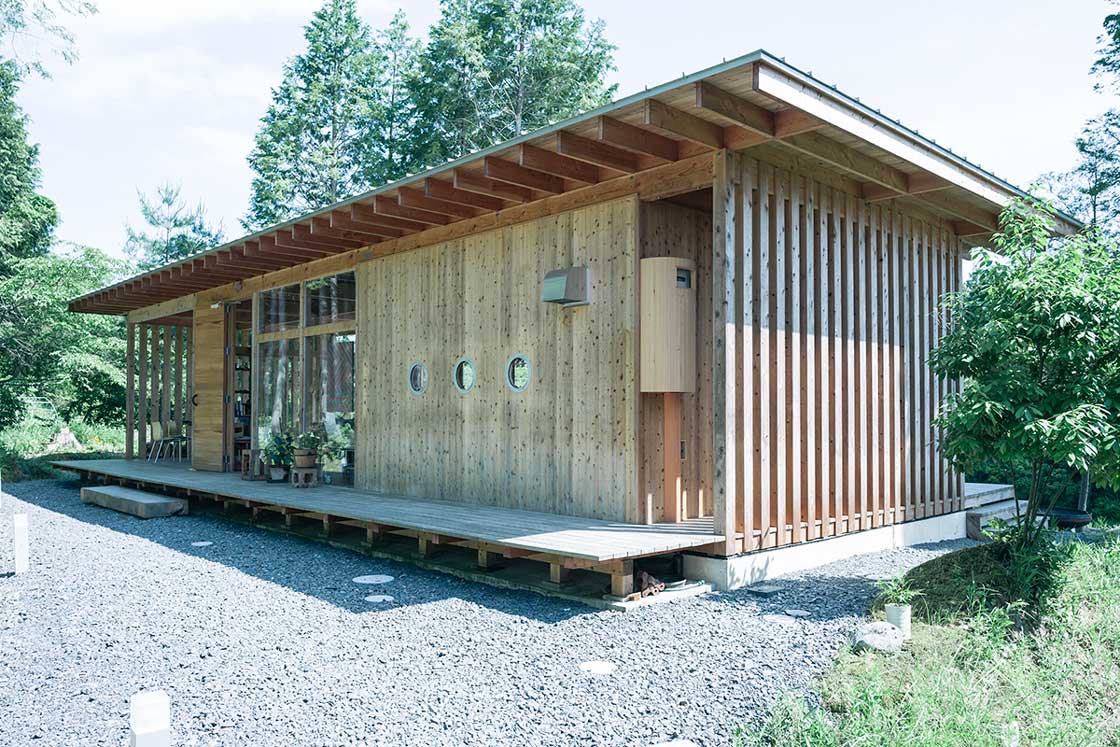

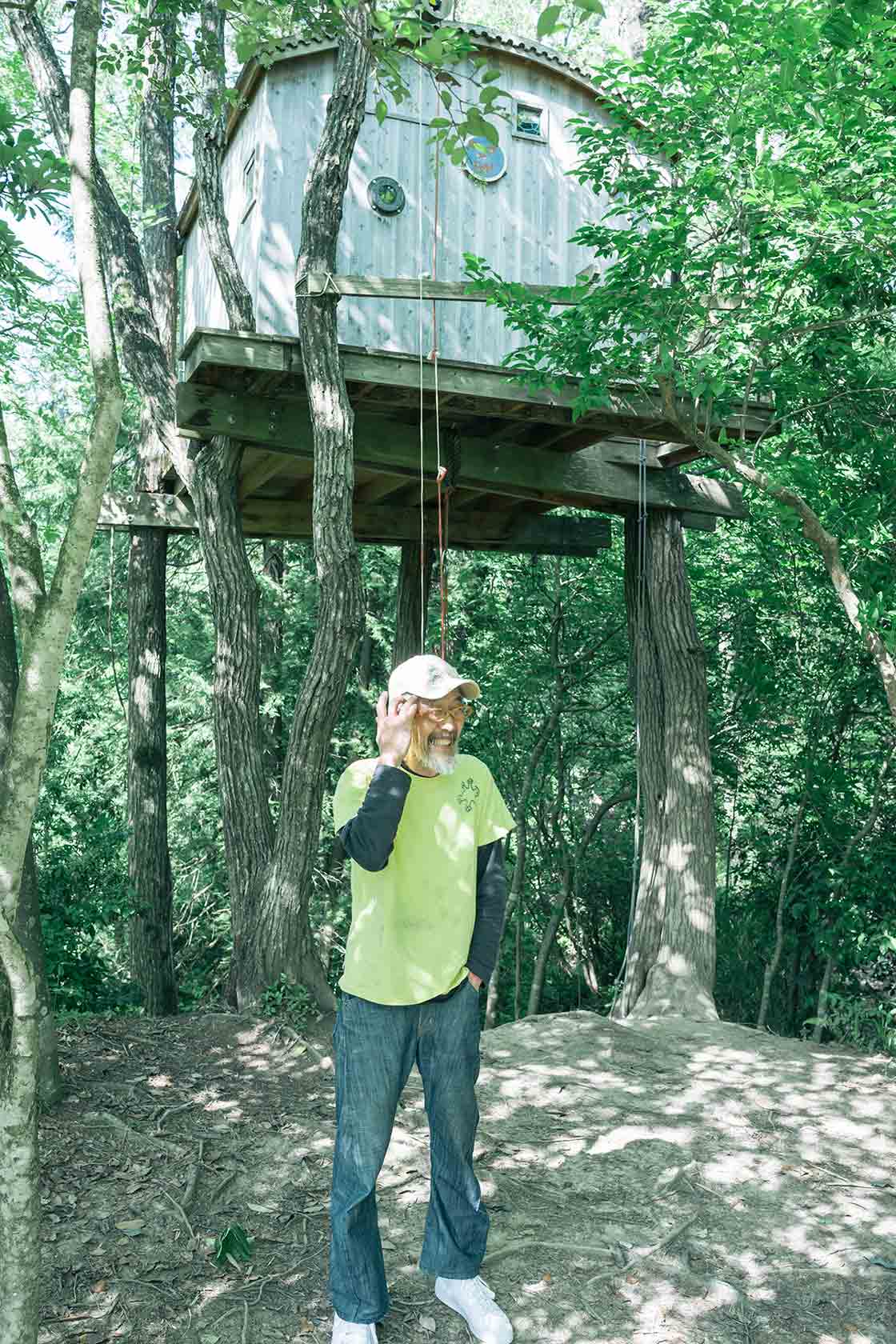

<旅のこぼれ話>ピザ屋さんのすぐ裏にある山にはツリーハウスやハンモックがあり、大自然を満喫することができます。ロープでしか登れないツリーハウスですが、登りきると宿泊の権利をいただけるかもしれません。( いただきました。ただし、日頃から運動をしていないと翌日に筋肉痛が襲ってきます。それでもツリーハウスの上から見る大自然の絶景は登る価値ありです)

>>>関連記事 :「ツリーハウスにハンモック 大自然の中で作られるボタンと米粉ピザ」

【 14:00 】長谷園

「一番美味しくお米が炊ける道具」と話題の土鍋を求め、伊賀焼の窯元へ

伊賀に来て、伊賀焼の窯元は外せません。iga pizaから車で約15分。「一番美味しくお米が炊ける道具」と評された「かまどさん」の他、たくさんの機能的な土鍋を販売されている長谷園さん。商品を見ているとあれもこれも欲しくなってしまいますが、お買い物だけでなく観光地としても楽しむことができます。1832年に築窯された「登り窯」、伊賀焼の販売所である「主屋」、休憩スペースとなっている「大正館」などは、国の登録有形文化財。自然の中にある壮大な敷地を、ゆっくり散歩するのがおすすめです。見渡すと美しい山々が広がっていますし、耳を済ますとたくさんの鳥の声が聞こえます。ゆったりとした自然を感じながら、ぐるりと一周してみてください。

>>>関連記事 :「18億の負債を抱えた企業が、商品入荷待ちの人気メーカーになるまで」

【 16:00 】ギャラリーやまほん

いま見るべき陶芸が揃う場所

長谷園さんから車で5分足らず。陶芸好きなら、ここはマストです。

ショップ( 常設展 )とギャラリー( 企画展 )を備えた「ギャラリーやまほん」さんへ。じっくりと時間をかけて向き合いたい作品が並びます。ギャラリーで行われる企画展や商品のセレクトをするオーナーの山本忠臣さんのセンスに惚れ込み、日本全国、はたまた世界各国から足を運ぶコアなファンも多いようです。きっと、長く大事にしていきたい陶芸品と出会うことができます。

>>>関連記事 :「気ままな旅に、本 ( BACH 幅允孝 )」

財布の紐が緩むとはこのこと。魅力的な作品たちを前に、物欲は駆り立てられるばかりですが、一度冷静になって判断しなくては、という時には敷地内に併設された「cafe noka」がおすすめです。白を基調としたモダンな空間で、美味しいコーヒーや手づくりのケーキをいただきながら、ゆっくりと休憩をすることができます。

【 19:00 】鹿の湯ホテル

絶景の温泉で旅の疲れを癒やす

あっという間に夜。お宿は、伊賀市から少し離れた温泉街へ向かいます。市内から車で約1時間半、菰野町( こものちょう )にある「湯の山温泉」へ。

志賀直哉、松本清張、丹羽文雄などの作品の舞台として描かれたことでも知られる湯の山温泉。伊勢湾へ続く三滝川の渓谷に、約20軒ほどのホテル・旅館がひしめき合います。温泉街から少し離れたところにある奥田政行さんのイタリアンレストランや辻口博啓さんの洋菓子店が併設された宿泊温泉施設、「アクアイグニス」もおすすめですが、今日は温泉街「鹿の湯ホテル」へ。地元食材を使った美味しい料理と、鈴鹿山脈や伊勢湾を眺めながら入浴できる温泉で旅の疲れを癒やし、明日の旅に備えます。

2日目: 伊賀の伝統を体験する一日

【 10:00 】和菓子工房 まっちん

日本の自然素材を活かした、体が喜ぶお菓子を求めて

旅のおやつとお土産を求め、朝一番に訪れたのは「和菓子工房 まっちん」。和菓子職人の“まっちん”こと、町野仁英さんがはじめた和菓子店は、開店時間と同時に地元や他府県からお客さんが訪ねてくる人気店です。

【 10:30 】松島組紐店( くみひもstudio 荒木 )

伊賀の伝統工芸、組ひも体験

メガヒット映画「君の名は。」で登場し、いま再び話題となっている「組紐( くみひも )」ですが、松島組紐店の工房ではくみひもづくりの体験をすることができます( 予約が必要です )職人さんのていねいな指導の元、畳に座って実践。はじめは難しいですが慣れてくるとどんどん編むリズムが楽しくなっていきます。簡単なブレスレットやキーホルダーなら1時間ほどで完成。手作りのくみひもは旅の思い出として持ち帰ることができます。

【 12:00 】元祖 伊賀肉 すき焼 金谷

100年の歴史を持つ老舗で伊賀牛を堪能

城下町らしい趣のあるお座敷で、伊賀牛のすき焼きに舌鼓み‥‥着物の中居さんが、完璧に仕上げてくださいます。お醤油とお砂糖だけのシンプルな味付けのすき焼き。その「出汁」となるものは、最高級の伊賀肉です‥‥なかなか県外へは出回らないという伊賀牛は、ここでしか味わえない伊賀の秘宝。ご堪能をおすすめします。

>>>関連記事 :「気ままな旅に、本 ( BACH 幅允孝 )」

<旅のこぼれ話> 金谷から次に向かった上野公園まで道のりは、寄り道ポイントがたくさんありました。

車を停めて、次の目的地までしばらく散歩です。金谷の周辺は、江戸時代や明治時代から残る建物が並ぶ城下町。ゆっくりと散歩しながら向かいます。

モダンな建築に惹かれ伊賀の市庁舎に立ち寄ると、中は気持ちのいい空間が広がっていました。建築は坂倉準三によるもの。上野城、芭蕉翁記念館、俳聖殿、伊賀流忍者博物館などが集まる上野公園に向かうまでの道のりにありますので、道草してみてはいかがでしょうか。

【 14:30 】芭蕉翁記念館

17文字に込められたわびさびを感じに。

伊賀で生まれた松尾芭蕉の作品に触れに、芭蕉翁記念館へ。松尾芭蕉の真蹟( しんせき )をはじめ、近世から現代に至る俳諧連歌に関する資料が保存されています。うかがった日は「芭蕉の生涯」という企画展が行われており、若い頃から亡くなる直前までの、芭蕉の作品を見ることができました。

>>>関連記事 :「気ままな旅に、本 ( BACH 幅允孝 )」

伊賀上野城。白壁が美しい城郭を眺めながら、上野公園を散歩。約30メートルの高石垣は、日本有数の高さなのだそうです。この高い石垣を、忍者ならどうやって登るんだろうと想像してしまいます。

【 16:00 】上野高校明治校舎

1世紀以上前のクラシック建築と大正の文豪

見学の予約をしていた「横光利一資料館」へ。そこは、1世紀以上前に建てられた上野高校明治校舎の中にあります。入母屋( いりもや )の屋根のクラシックな校舎。上野高校の吹奏楽部の練習場所として使われているようで、ちょうど訪れた頃には管楽器の音が鳴り響いていました。校舎の風景と相まって、とてもノスタルジックな雰囲気です。

【 17:30 】田楽座わかや : 伊賀の郷土料理、豆腐田楽に舌鼓み

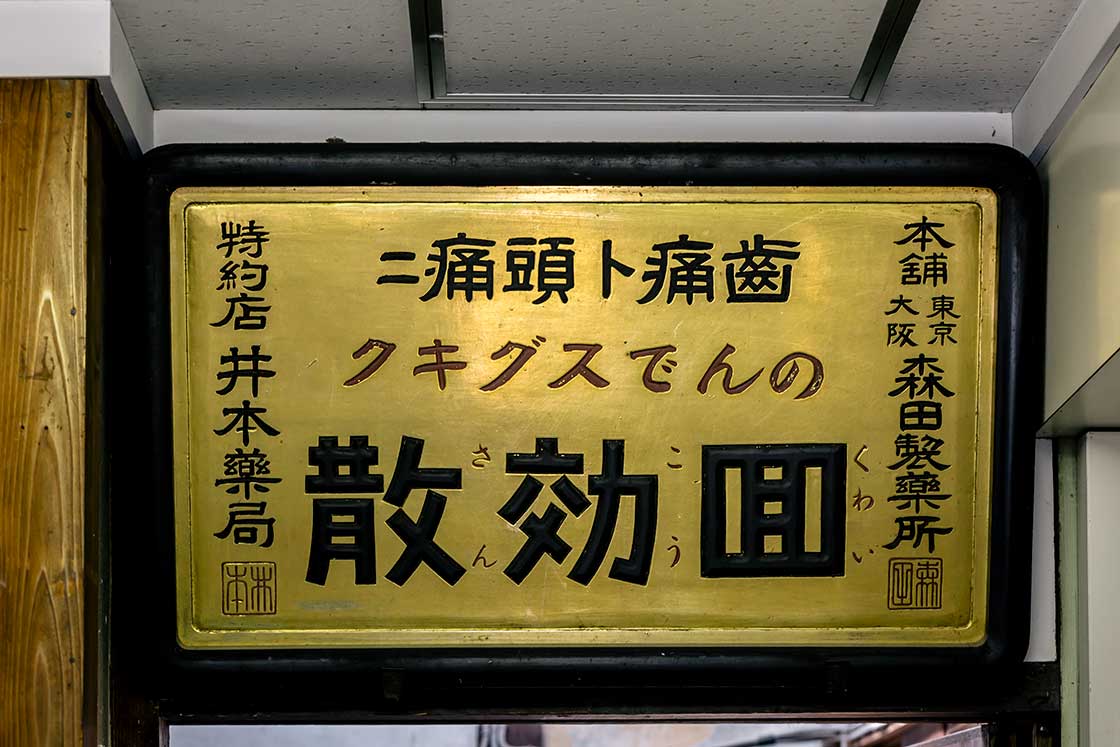

伊賀旅の最後の晩餐は、伊賀の郷土料理である豆腐田楽をいただきます。豆腐田楽の専門店・田楽座わかやさんの創業は1829年(文政12年)。200年近く続く、老舗の人気店です。3年仕込みのオリジナルのお味噌が塗られ、炭火で1本ずつ焼き上げられる田楽。甘く香ばしい香りが店内を漂っていました。

>>>関連記事 :「産地で晩酌 〜伊賀編〜 江戸時代から受け継がれる濃厚な豆腐田楽」

「忍びの国」と言われる伊賀。忍者のイメージが強くある方も多いと思いますが、焼き物、文豪、郷土料理、大自然とたくさんの魅力がありました。次の旅先には、伊賀を訪れてみてはいかがでしょうか。

さんち 伊賀ページはこちら

写真 : 菅井俊之・川内イオ

写真提供 : 鹿の湯ホテル