こんにちは。さんち編集部の西木戸弓佳です。

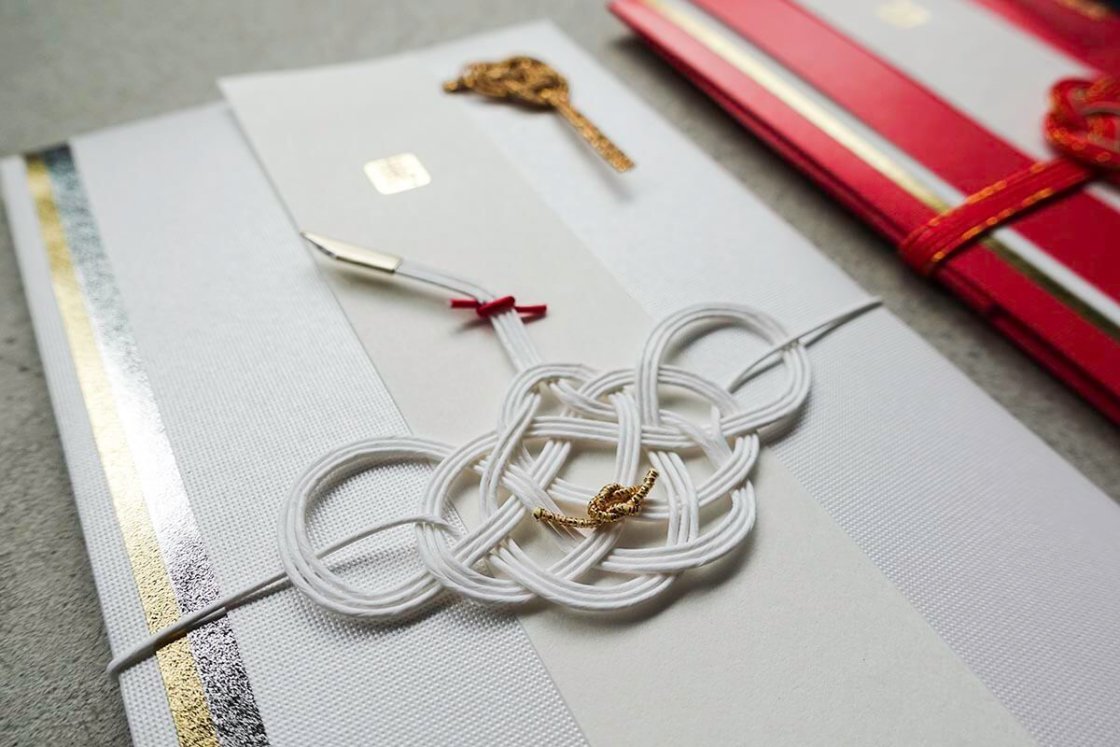

株式会社ワンダーウォール代表 片山正通さん ワンダーウォールの初仕事、THE BANK

片山さんがTHE BANKに関わったのは、最初にオープンした2000年から。20代の頃から深い付き合いがあり、「父親のような存在」だったというアートディレクターの渡邊かをるさん(以下、かをるさん)に呼ばれ、インテリアデザインを担当することになったのが始まりだったと言います。実は、THE BANKはワンダーウォールにとってはじめてのプロジェクト。「随分と緊張したことを思い出します」と片山さんは話します。

マッチやコースターのデザインは今も変わらない THE BANKは、1928年に鎌倉銀行・由比ガ浜出張所として建てられた建物を使っています。その、銀行だったというコンテキストを使ってTHE BANKをやりたいという話がかをるさんからあり、片山さんが言われたのが、「アイリッシュのパブとイタリアのバールと日本のあの頃の感じな!」というキーワードだけ。「あとは分かるよな、みたいな感じでそれ以上は教えてくれないんです」。かをるさんと片山さんのやりとりは、いつもこういう感じだったのだそうです。

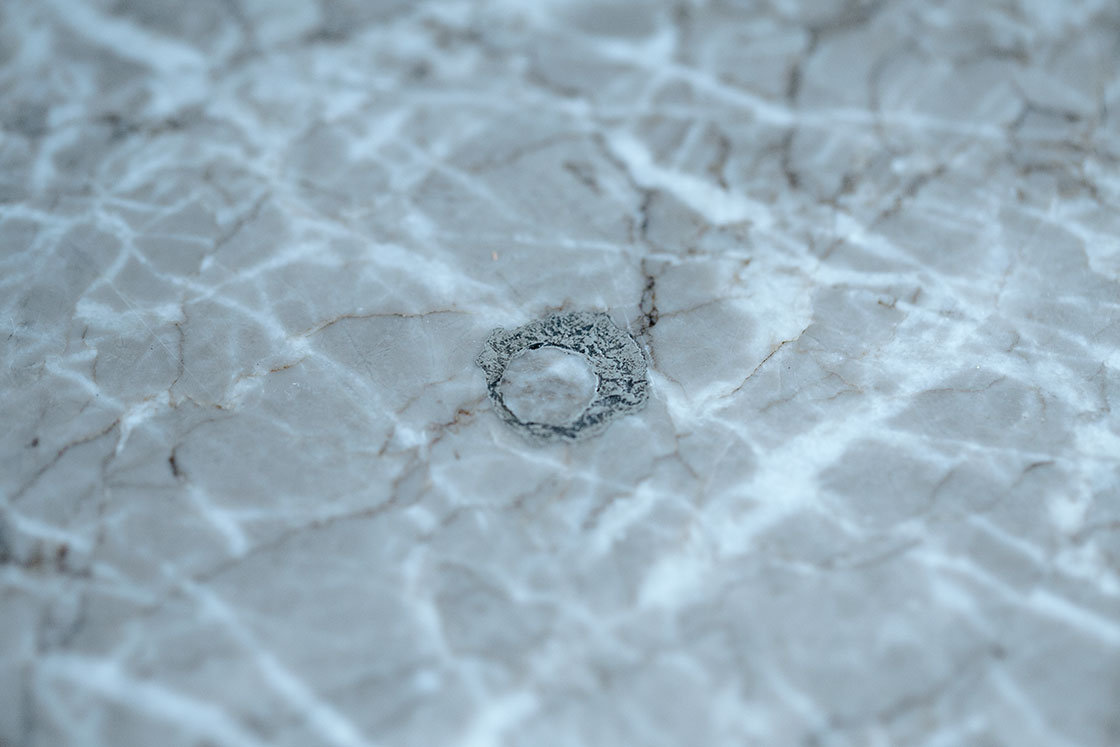

「由比ガ浜出張所」の文字がそのまま残っている かをるさんの言う“あの頃”を考えながら、「この建物ができた時に、ここが銀行ではなくバーだったら?」というストーリーにたどり着いた片山さん。1928年に建てられた小さなバーが、今もそのまま存在しているようなイメージにするため、「新しいものを作る気は全くなかった」という片山さんは、当時の“痕跡”をできるだけ残しました。大きなカウンター、人研ぎ(じんとぎ)の石床(今では職人さんがいないため作れないそう)、エントランスの木製扉など…。ゆえに、店内のあちこちに、銀行当時の面影を感じることのできるバーが完成しました。

店内中央に設置された銀行の接客用カウンターを活かしながら、その奥にバーカウンターを新設している。 銀行時代の痕跡が残る、大理石カウンター 実際、色を決める時にはかをるさんが見本帳でなく、古い雑誌の切り抜きなどで微妙な風合いまで指定するので、それに合わせるのが大変だったこともあるそうです。また、9坪という狭さやその割に高い4メートル程の天井、店の中央で切り替わる段差など、決してバー向きとは言えないこの建物も苦労の1つだったかもしれませんが、片山さんは「使い勝手の悪いところも、またチャーミング」だと言います。

2015年5月、オーナーであったかをるさんが亡くなったのを受けてTHE BANKは閉店。しかし、「お世話になったかをるさんへの恩返しとして唯一できることは、THE BANKを継続すること」。そう思った片山さんは、建物の持ち主へ連絡。でも最初は「(新しい人に場所を)貸す気はない」と断られてします。が、めげずに連絡をとり続け、2015年の暮れにようやく信頼されることができ、再びこの場所を借りてTHE BANKを運営できることになりました。

それまで、ここを貸してほしいという多数の問い合わせをすべて断っていたという持ち主さん。片山さんが借りることになってから、「家賃は昔の据え置きでいい」と言ってくれたり、バーテンダーのことを気にかけてくれたりと、暖かい心遣いをたくさんしてくれたのだそうです。実はこの方もTHE BANKが復活することを待ち望んでいたのかもしれません。

完全復刻

再オープンのコンセプトは「完全復刻」。

元々白かったという壁に刻まれたTHE BANK15年の歴史 プレオープンは、2016年の10月7日。片山さんが選んだこの日は、亡くなったかをるさんのお誕生日。生前かをるさんと親交の深かった方たちが大勢集まり、かをるさんのお誕生日とTHE BANKの再スタートを祝いました。

店内の一角には、葉巻を愛したかをるさんの写真が。 再オープンにあたっては、かをるさんと親交のあった方や地元の方たちが喜んでくださったり、初代の店長さんが手伝ってくださったりと、「人のご縁を感じた」と片山さんは振り返ります。

昼間にウィスキーをストレートでかるく一杯、なんていう方も多いのだとか 地元の人に愛されるバーをつくる

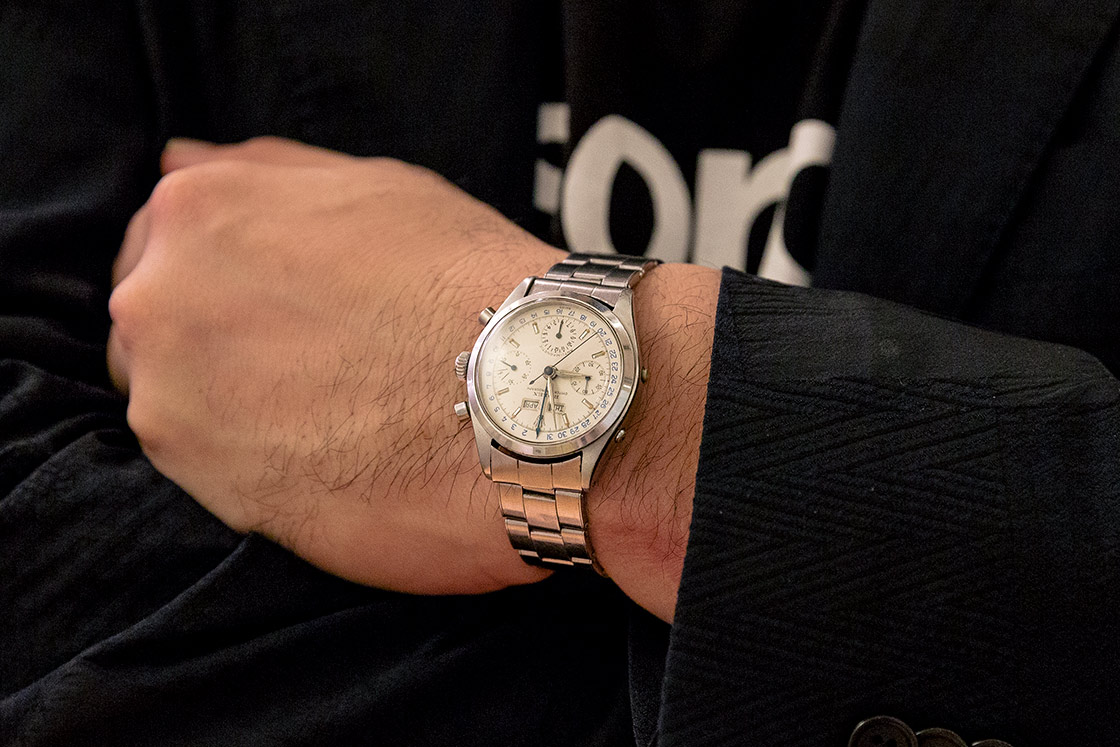

断固として価格を上げないかをるさんに、「値段を見直せばいいじゃないですかって言ったことがあるんです。そうしたら『そういう訳にはいかないだろう。地元の人が来てくれているんだから』と。地元の人が通い続けることができるのがいいんだなというのが、今になってよく分かります」。人としてとても魅力的だったかをるさんから多くのことを学んだという片山さん。「絶対割り勘なんかするんじゃないと何度も言われましたね。ウィスキーを飲む仕草から葉巻を消す仕草まで、全部かっこよかった」のだそう。ちなみに、2000年のTHE BANKの設計料として、ロレックス キリーウォッチをかをるさんから貰ったという片山さん。裏にはこんなエピソードがあったそうです。「父親のような存在」の人から頼まれた仕事なので、設計料はもらえないと言ったところ、「じゃあ何でも欲しいものを言え」と言われたそうです。受け取れないからこそ断られそうなものを考えて、いつもかをるさんが身につけていたその時計が欲しいと言ってみたところ、何の躊躇もなくその場で外し、くださったのだとか。「そういう格好いい人なんです。」と片山さん。完全復刻させたTHE BANKを、「ここは、かをるさんのバー」と言い切る片山さんにも、粋な格好良さが受け継がれています。

かをるさんからのロレックス キリーウォッチ。返そうとしたが、受け取ってもらえなかったのだとか 新しいTHE BANKを切り盛りしているのは、鎌倉在住であり生前のかをるさんと面識があったという野澤さんと荒井さんのおふたり。「鎌倉エリアに詳しく、常連さんとも仲がいいから、僕は安心して任せられます」と片山さんは言います。『アイリッシュのパブとイタリアのバールと日本のあの頃の感じ』を守りながら、新しいスタッフと共に作り上げていくTHE BANK。

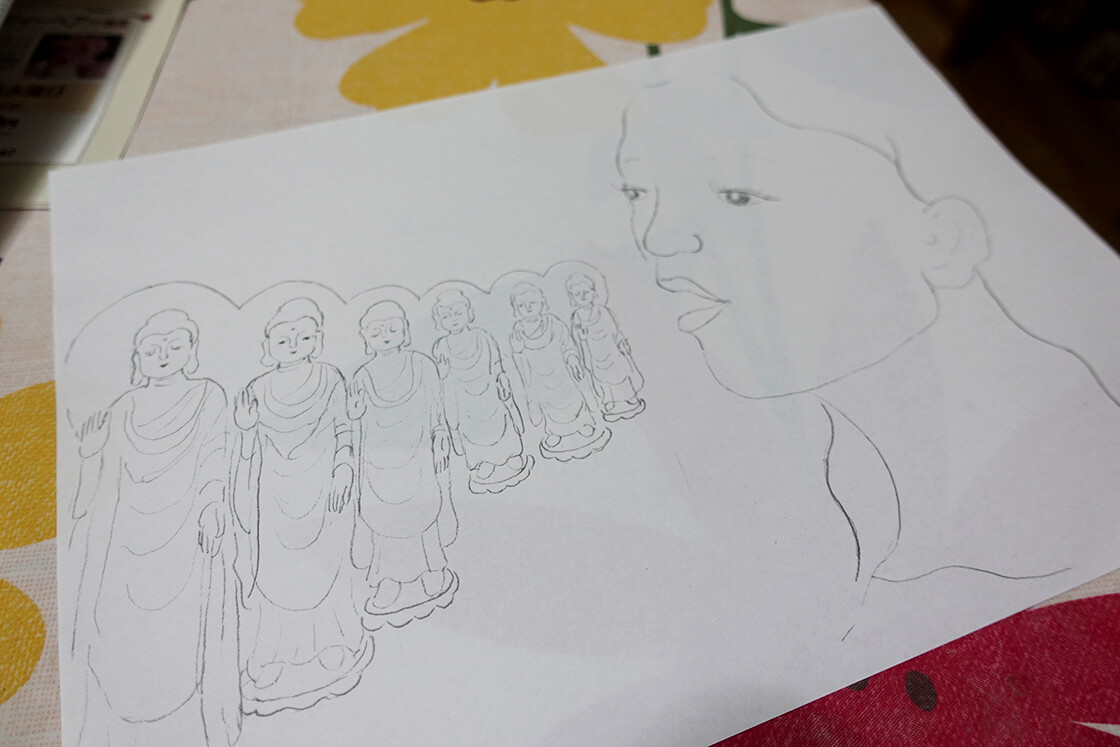

2階は「かをるさんだったらどうするかな」と考えて作った、部屋のようなラウンジに かをるさんから贈られた物が大切にディスプレイされています 音響はサカナクションの山口一郎さんに相談。写真の真空管アンプは山口さんがオリジナルで制作してプレゼントされたそうです 片山さんの私物だというヒュミドールも 鎌倉銀行とTHE BANK、2つの痕跡を受け継いで再スタートした新たなTHE BANKは、これからどんな歴史を刻んでいくのでしょうか。

入口に埋め込まれたプレートはワンダーウォールがデザインした証。ここで2016年、新たなTHE BANKの歴史が始まった。 THE BANK