*こちらは、2018年8月31日に公開した記事です。首里城のこれからの再建と、首里の織物文化の復元に尽力され昨年末に逝去されたルバース・吟子さんのご冥福をお祈りし、再掲いたします。

沖縄のルバース・ミヤヒラ吟子さんの工房を訪ねて

こんにちは。沖縄在住で、テレビのフリーディレクターをしている土江真樹子です。

今日は、わたしが20年余り前に出会って以来、その不思議な魅力に心を奪われて取材を続けてきた沖縄の幻の布、「桐板」のお話です。

幻のような、夏の首里だけの衣装文化

「桐板」とは、沖縄の首里では「トゥンバン」、それ以外では「トゥンビャン」「トンビャン」と呼ばれる織物のことです。

琉球王府があった那覇市首里で、「桐板」は士族の男女の夏の礼装として重宝され愛された貴重な布でした。

庶民は手に入れることができない「憧れ」の織物。それどころか、那覇以外の農村部では、その存在すら知ることもありませんでした。幻のような夏だけの布、首里の衣装文化だったのです。

忘れ去られた布の正体

けれど日本軍の司令部があった首里城周辺は沖縄戦で破壊され、桐板の着物も焼けてしまいました。

戦後には想像を絶するような努力で「紅型」や「琉球絣」「首里織」「芭蕉布」などの染織が復興されてきましたが、その中で忘れられていったのが「桐板」でした。

これまでも多くの調査研究が行われたにもかかわらず、原材料は沖縄の離島に自生する竜舌蘭 (りゅうぜつらん。数十年に一度だけ花を咲かせる植物) か、麻の一種の苧麻 (ちょま) かと、長年の論争を引き起こしてきた不思議な布です。

琉球絣の産地、南風原町にある「大城廣四郎工房」には、戦後、琉球絣を復興させた故・大城廣四郎さんが本土で買い求めたと言われる桐板の着物があります。

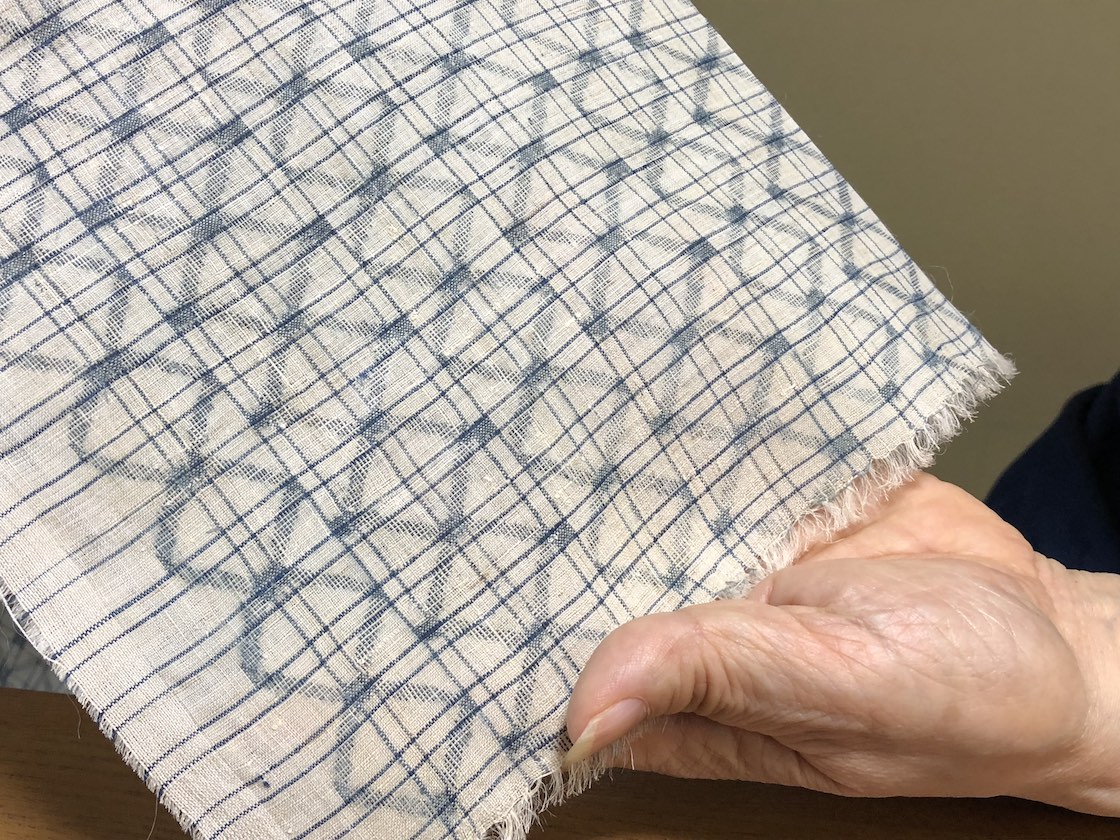

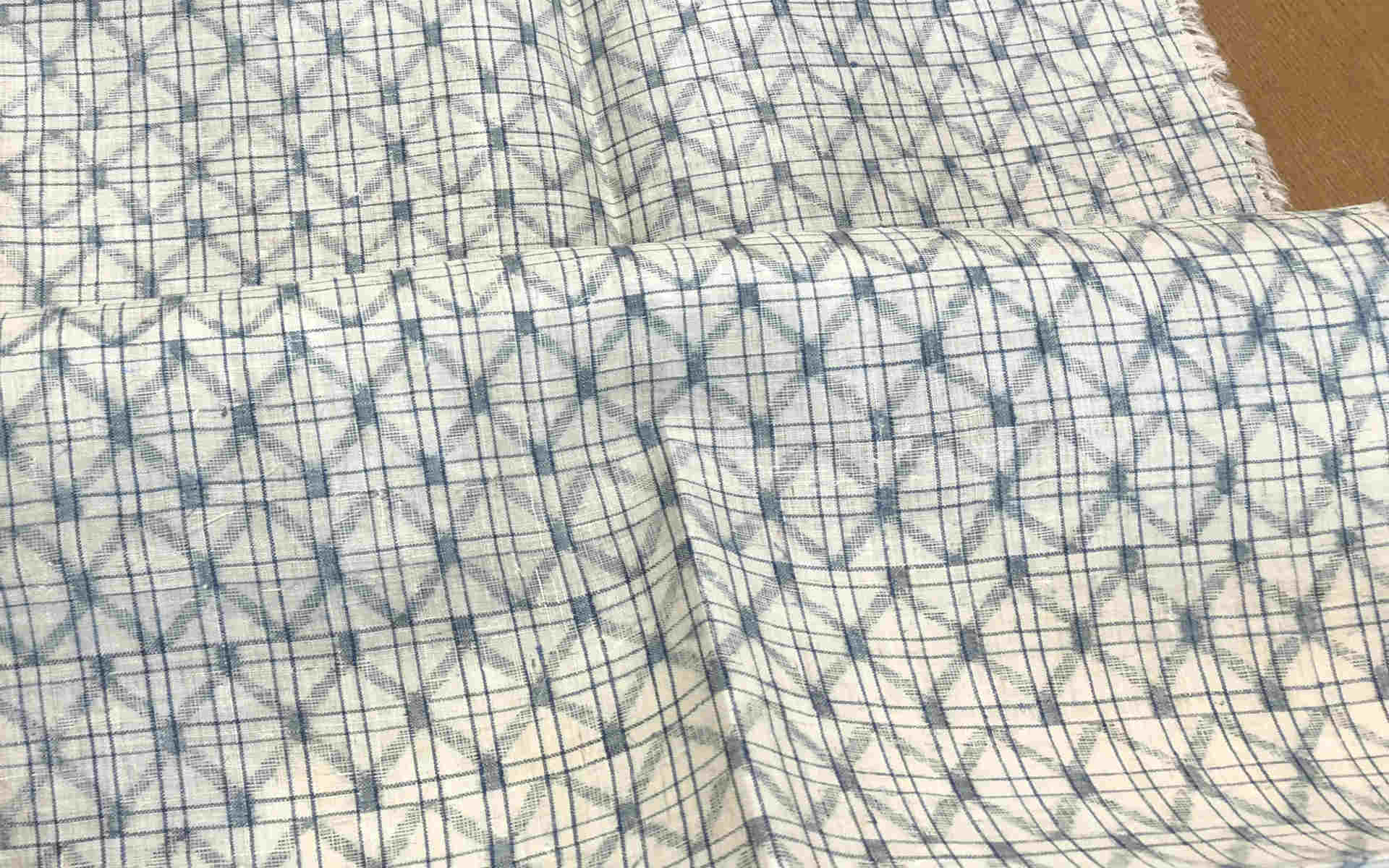

光沢がある白い生地に藍染の糸で柄を入れたその布は、空気のように軽く薄手で着心地が良さそうな着物です。

近年、やっとこの布が桐板であると証明されたそうです。それだけ桐板は長い間、ミステリアスなものだったのです。

わたしは20年余り前に桐板の話を聞き、その不思議な魅力に心を奪われたひとり。

首里織をはじめ、かつて琉球王府のあった首里の織物はどれもとても美しいのですが、話を聞いたわたしは、幻の布、と聞いて好奇心でいっぱいになりました。「一度でいいから桐板を見てみたい」と。

その手触りを知りたい。できれば一度でいいから袖を通してみたい。そんな好奇心から取材を始めました。

首里で出会ったひとりの女性の証言

調査を始めたものの、当時でさえ桐板の着物を知る人を探すのは簡単ではありませんでした。数ヶ月かけてやっと首里に住むご高齢の女性に辿り着きます。

所作がとても優雅で美しいその人は、暑い夏の昼下がりに微動だにせず、汗をかくこともなく2時間あまりも、話を聞かせてくださったのです。「首里の士族」の高貴さを思わせる凛とした姿。今も忘れることはありません。

「それはもう白くて美しいお着物でした。父が嫁入り道具として家の織り子に織らせて持たせてくれました。

那覇の市場に買い物に行くとみんなの視線を集めたものでしたが、新婚の時期が過ぎると染めてしまったのです」

当時の沖縄で祭礼用以外に白の着物はなく、白い着物を身につける、それは首里の士族の特権だったようです。

「軽くて爽やかな着物でしたよ。戦争で全て焼けてしまってね。もう一度あの白い桐板のお着物の袖に手を通してみたいと思っています」

この桐板を8年もの時間をかけて復元した人がいます。沖縄県立芸術大学の名誉教授で首里織の第一人者、沖縄県無形文化財保持者に認定されたルバース・ミヤヒラ吟子さんです。

母娘ふたりで取り組んだ桐板の謎

首里城近くの「アトリエ・ルバース」を訪れると、新しい布が織りあがったところでした。

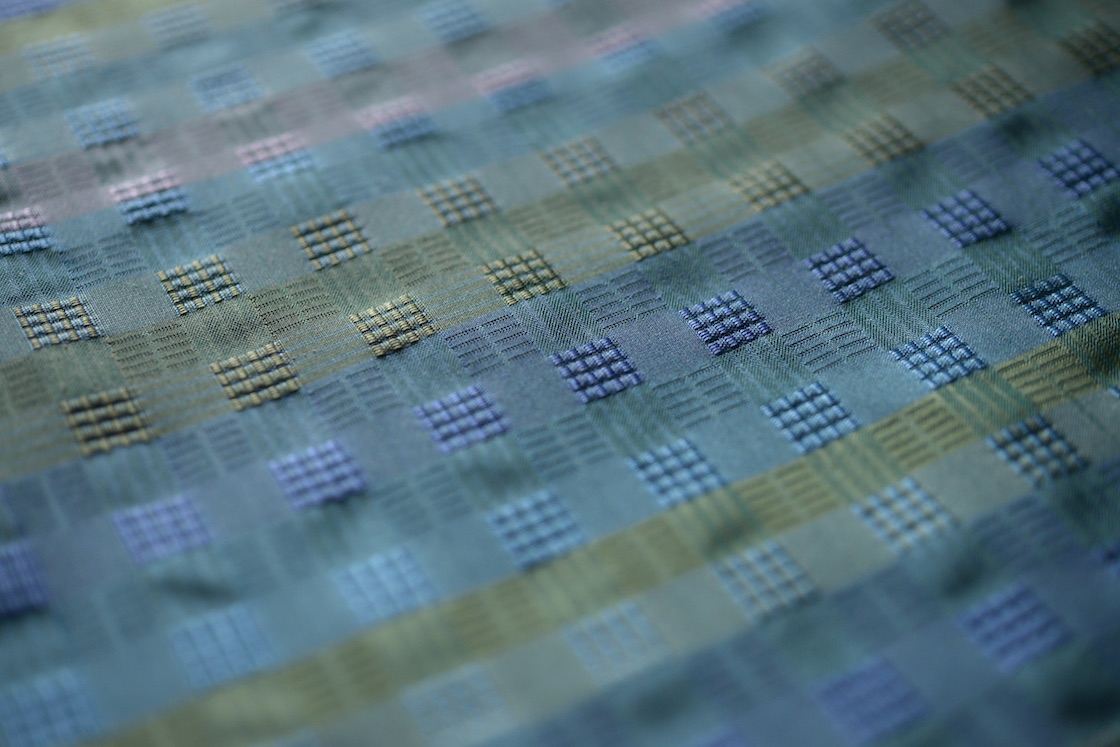

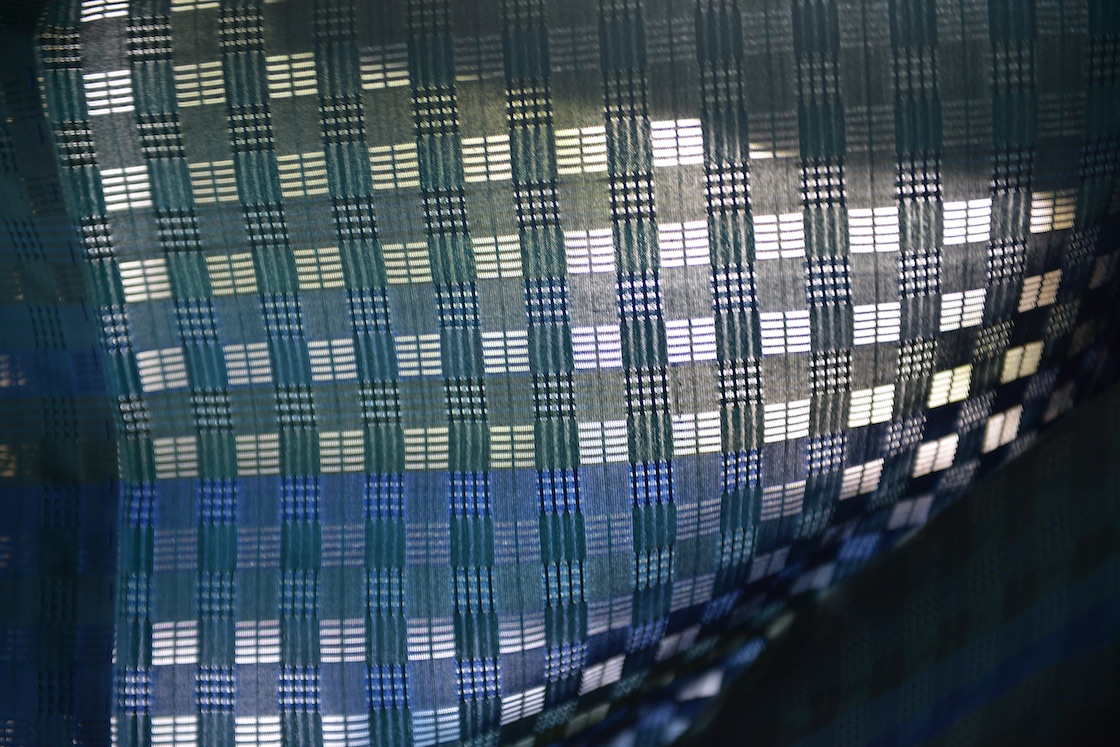

沖縄の海の深い藍にひとひら緑の葉が浮かぶような色合い。トンボの羽のように光を通すとキラキラと。首里花倉織と呼ばれるとても繊細で手の込んだ美しい織物にはしばし言葉を失うほど。

ルバースさんは母親の宮平初子さんと桐板の謎に向かい合ってきました。

宮平初子さんは戦後、首里の織物の復興に尽力した人間国宝です。なぜ母娘で桐板に取り組むことにしたのか、そこには首里の人たちの思いがありました。

昭和56年、沖縄で日本民藝館所蔵の桐板が展示されました。そこで多くの女性たちに混じって多くの首里の男性たちが、懐かしそうに桐板を長い間眺めている姿を見たのだそうです。

「懐かしい、懐かしいと男性も女性も桐板の着物に見入っていましたよ。もう一度着たいと。みなさん口をそろえてささやきあっていました」

桐板を愛する人たちの思いに心が動き、それからルバースさんは桐板を調べ始めたのです。

幸運なことに母、初子さんはかつて桐板を知っていた貴重なひとりでした。

「幻、幻というのが母に言わせればちゃんちゃらおかしいわけですよ。幻の布なんかじゃないのよ、って。母が元気なうちにちゃんと作ってということでふたりで始めたんです」

8年を費やした幻の布の復元

ところが桐板の素材、これが一番の難関となりました。

前述のように、桐板の素材は諸説あり、長い間不明とされていました。それも無理もありません。桐板そのものが、ほとんど残っていなかったのですから。

「沖縄の苧麻で織った布はベージュっぽい色。ところが桐板は青い。青白くて透き通った繊維。それがまた美しいの。だから海外の苧麻だと考えていました」

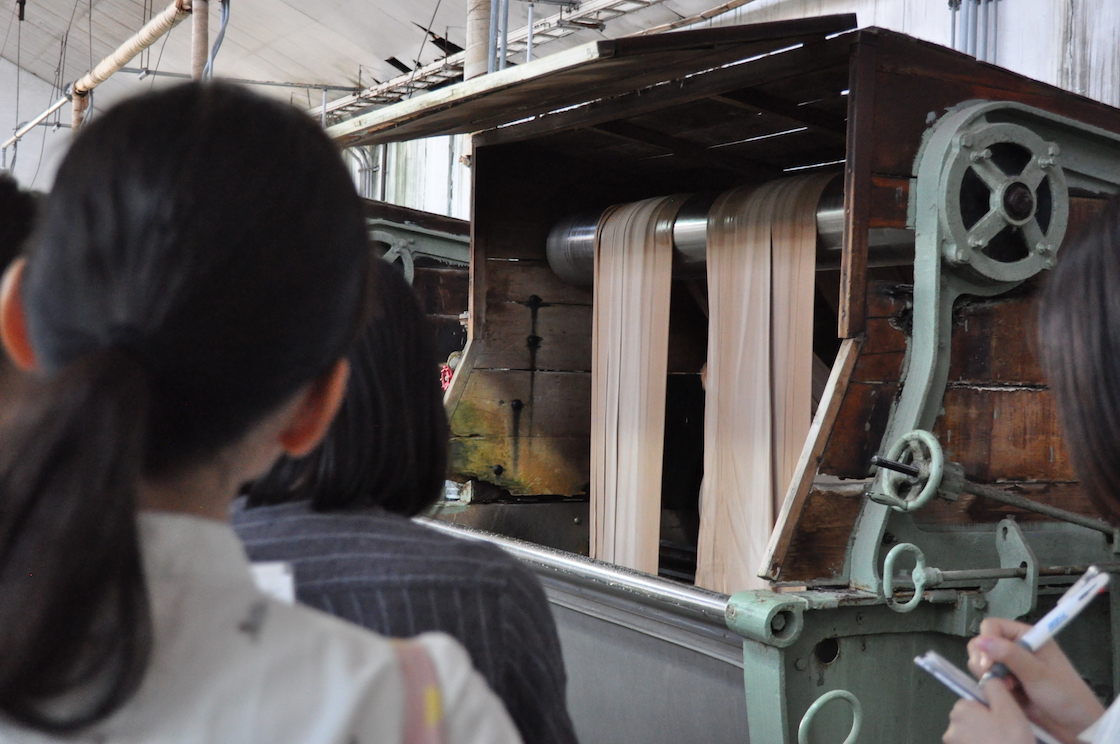

「糸は中国からの輸入品だった」という初子さんの記憶を辿り、2年かけて中国各地で調査。

手に入れた糸を研究機関に持ち込み、科学的に繊維の分析などを経て、ついにルバースさんは桐板が中国製の苧麻であったことを証明したのです。

戦後の首里の織物の復興に力を注いだ初子さん。その初子さんが織り上げたのが、この写真の着物です。

そしてルバースさんが織った桐板(サンプル)がこの写真です。

織りあがった布を見たルバースさんは感動したと言います。首里で生まれ育った2人の女性。母と娘の首里への愛と桐板への思い。それが「桐板復元」だったのです。

幻の布の復元、その後

サンプルといえ、今回見せていただいたルバースさんの桐板は薄く、さらりとした手触りで清々しい布でした。首里の人たちが愛した桐板を手にする喜びと感じつつ、ルバースさんの執念に心が震えました。

「よっぽどやりたかったんだろうと思いますよ。今だったら怖いですよね。ゼロから調査、証明しなければいけないのだから」

ところが、桐板はもう織ることができないのだそうです。

中国でやっと見つけた桐板の苧麻の畑は、ほんの数年後に全てが工業地帯へと変わってしまっていたのです。ようやく復元できた桐板は、またも幻の布となってしまいました。

今では沖縄県立博物館・美術館に数枚の桐板が収蔵されているので、展示される機会があれば誰もが見ることができます。

幻の布、桐板。

ぜひとも沖縄を訪れて、「幻の布・桐板」を目にしていただけたら、と思います。

そしてかつての琉球王朝の栄華の時代に生み出された桐板と宮平初子、ルバース・ミヤヒラ吟子というふたりの女性にも思いを馳せてみてください。

<取材協力>

アトリエ・ルバース

文:土江真樹子

写真:武安弘毅、土江真樹子

画像提供:大城廣四郎工房、沖縄県立博物館・美術館

▲新商品「泉大津の毛布でつくったかいまきウェア」「

▲新商品「泉大津の毛布でつくったかいまきウェア」「

▲左側が、もんぺパンツシリーズ共通の裏地「和晒」

▲左側が、もんぺパンツシリーズ共通の裏地「和晒」

▲工場にはさまざまな色の染料が

▲工場にはさまざまな色の染料が