仕事から帰り、息をつく間もなく“ある”作業に入る。没頭するうちに、気がつけば明け方の4時だ。眠い目をこすりながら、今日もまた会社に向かう。

「どうして、できないんだろう」

でも、面白くてやめられない。今まで、何でもそつなくこなすタイプだった岩野開人 (はるひと) さんを虜にしたのは、『服を染めること』だ。どうすれば思い描いたとおりに染まる?何を変えれば欲しい色になる?そんな試行錯誤が楽しくて、仕事終わりの染色作業は1年以上続いた。

その姿を見ていた妻の久美子さんは「これだけ失敗しても、まだやり続けられるなら仕事にできるんじゃないかと思っていましたね」と思い出して笑った。

開人さんが染めていたのは、久美子さんが作った洋服。自分たちが着るための、世界でたった一着の洋服だ。

染め始めたきっかけは「ちょうど欲しい色がなかったから」。

「以前から天然素材、特にリネンが好きでした。でもリネンって、生成りか明るい赤や黄色しかなくて。その中間の好みの色が欲しくて、自分で染めてみよう、と。でも、びっくりするくらい、うまく染まらなかったんです (笑) 」

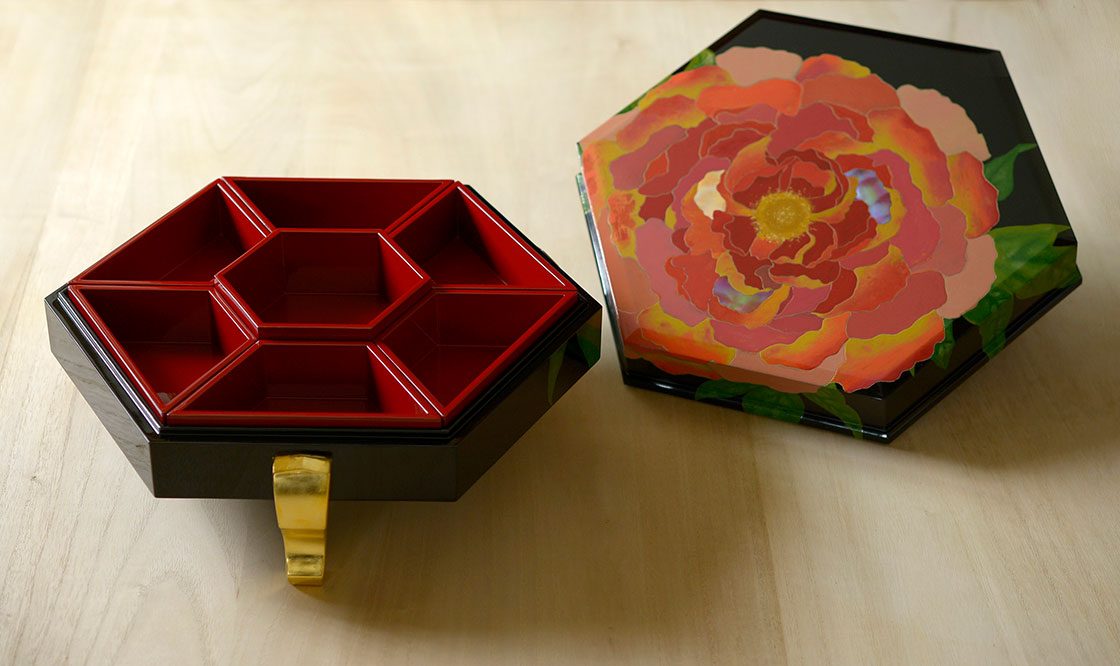

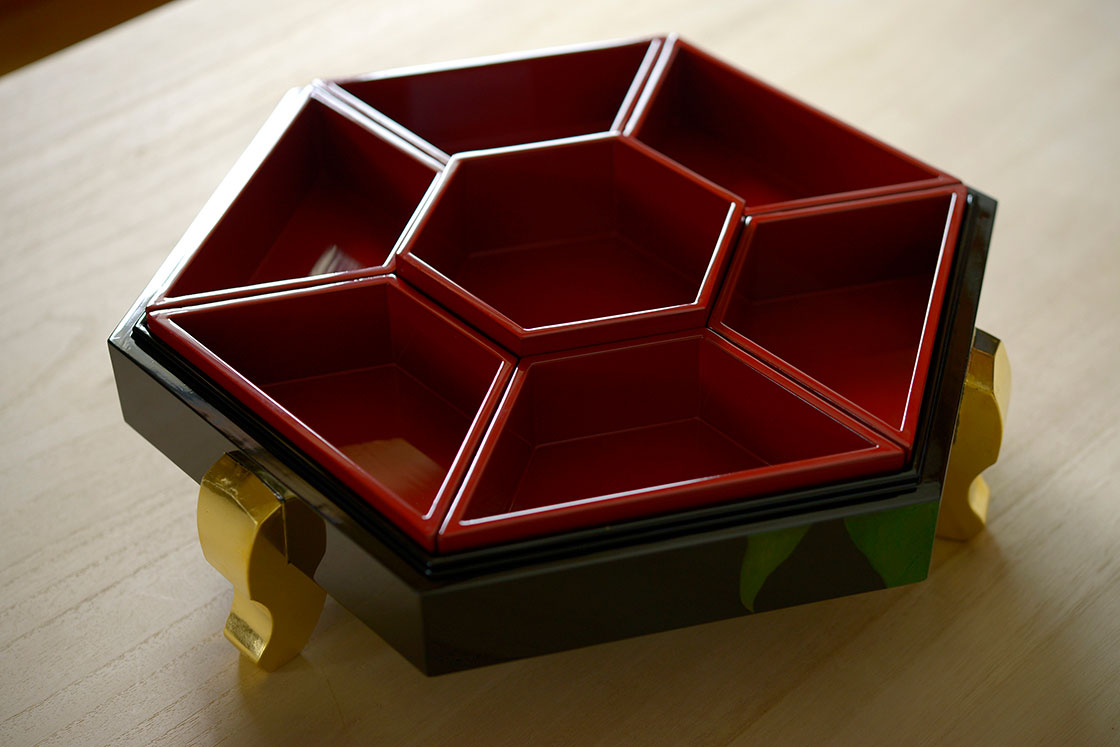

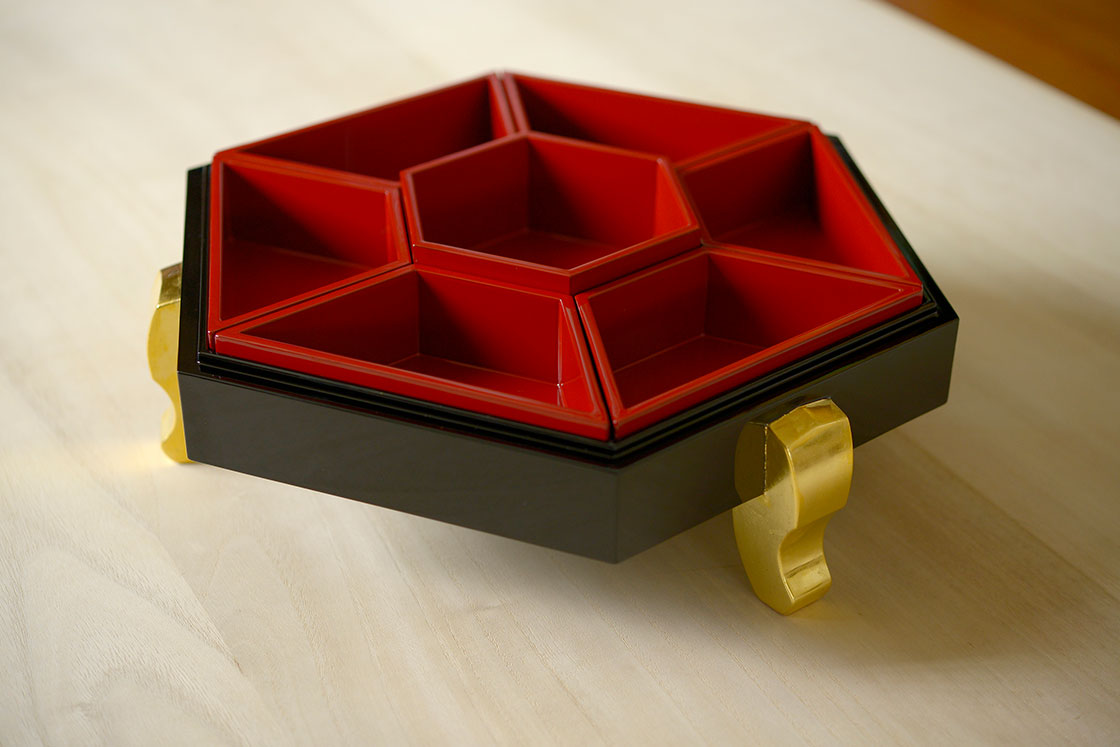

妻の久美子さんがデザインと縫製を手がけ、夫の開人さんが染めた服は今、ふたりが立ち上げた「RIPPLE YōHINTEN (リップル洋品店) 」で買うことができる。服を作り続けて10年、店頭には世界中の色を集めたかのような色とりどりの洋服が並ぶ。

夫婦ふたりが「自分と家族のため」に始めた服作りは、今や世界中にファンを持つ人気ブランドとなった。

個展やコレクションの発表を国内外で行ない、群馬県桐生市にあるお店には国籍を問わず多くの人々が訪れるという。

「まさか、こんなふうになるとは、服作りを始めた当初は想像もしていませんでしたね。ただ楽しい趣味として、服を作っていましたから」

趣味で始めた服作り。それを仕事にしたことでふたりの人生は大きく変わった。夫婦で駆け抜けてきた10年の「服作りが導いてきた道」を聞いた。

家族で楽しめる趣味、ものづくり

昔から、ものづくりが好きだったという岩野夫妻。3人の息子さんを育てるなかで「家族みんなで楽しめること」として、暮らしの道具を手作りし始めた。

「木を削ってスプーンを作ったり、粘土でお皿を作ってみたり。子どもたちも一緒にできたし、自分たちの身の回りの物を作ることが楽しかったんですよね」

そのうちのひとつが、洋服。

もともと布や洋服が好きだったふたりが、自分たちの洋服を作り始めたのは自然な流れだった。久美子さんが思い描いたものをミシンで縫って、開人さんが染めるという、今のリップル洋品店の原型となるものだ。

自分たちの好きな服を、自分たちで作って着る。趣味の世界を突き詰めていったふたりに、小さな転機が訪れる。久美子さんが着ていた洋服を気に入った人のお店に洋服を置かせてもらうことになったのだ。そこから徐々に声をかけられることが増え、オーガニックマルシェなどに出展するようになっていった。

「楽しかったですねえ。週末になると作った洋服を車に積んで、息子たちを連れていろんなところに出展して、そのまま家族でキャンプや温泉に行ったり。家族みんなで作って売って。それがとにかく楽しくて」

思い出している久美子さんの笑顔を見るだけで、それが家族にとっていかに幸せな時間だったかがわかるようだった。この頃、息子さんが「おかあさんの仕事は何?」と聞いてきたことがあったそうだ。

「洋服作りだよって言ったら『これ、仕事だったの?』って驚いていました」

趣味から「仕事」へ

開人さんは当時、会社員をしながら週末や仕事終わりに作業をする生活だった。しかし、それでは製作が間に合わなくなり、ついに会社員を辞めて、ものづくりで生きていく決意を固めた。

「これだけで食べていくんだから、もうプロなんだって。このときに認識が変わった気がします。まあ実際まだまだだったんですけどね」

規模を広げず、趣味で続けていく選択肢もあったはず。それでも、「仕事として」の服作りは、ふたりにとってどのような意味があったのだろうか。

「服には私たちが考える以上にたくさんの側面があって、想像もつかなかった人たちとつながることができる。

趣味で作っていたときは、同じ興味を持った人とつながることができて楽しかったけれど、仕事になったら自分たちが考えもしなかった範囲の人たちまで、縁が広がっていったんですよね。

だって、私たちが服を作っていなかったら、こうやって取材するみなさんにもお会いできなかった。こういうことが嬉しくて、本当に楽しい。私たちは服作りを通して、社会とつながっているんです」

「服作り自体は内観にぴったり」とふたりは言う。作業をしながら自分の内側と向き合うことができる。

そして、売るときには気持ちが外を向く。視線を上げて、初めて出会う人たちがいる。それは服作りを仕事にしたからこそ、見つけられた世界だったのだろう。

改めて出会った「織物の町」桐生の人たち

リップル洋品店のものづくりは、3km以内の範囲で完結する。

ふたりが住む群馬県桐生市は「織物の町」として有名な、機織りや縫製、刺繍などの職人が多い場所だ。

「ふたりとも桐生出身なんですけど、『織物の町』って小さい頃から当たり前すぎて意識していなかったんですよね。

自分たちが服を作るようになって初めて、世界的なハイブランドの製品も手掛けるようなプロが周りにたくさんいるとわかりました」

現在、リップル洋品店の縫製を手伝ってくれている縫い子さんは6人。てんやわんやに忙しくなっていく久美子さんを見かねて手伝ってくれるようになったミシンの先生や、開人さんが電話帳で探しだした、小さな縫製工場をやっていた方もいる。

「ある人は縫製工場が廃業になり、違う仕事についていたのですが、ミシンを踏む仕事がしたいと話していました。

技術があるのにもったいないと思って、ぜひうちの商品を縫ってほしいってお願いしました」

定期的に縫い子さんの家を回り、次の依頼分を渡して完成品を受け取る。なんと納品を催促するのは年に1回の繁忙期だけで、普段は納期を指定しない。縫い子さんたちが自主的に進めてくれるそうだ。

さらに久美子さんは、縫い子さん一人ひとりが縫いやすいよう、縫い代の幅など細かいところの仕様を人によって変えているというから驚きだ。ボタン付けの大変さも自分で知っておきたいからと、専用のミシンも買った。

「みんな家族みたいな人たちだから、お互いに働きやすいようにしたい。

距離が近くて、直接顔を合わせてコミュニケーションが取れる環境はとても助かっているんです。仕様書ではなかなか伝わらないニュアンスも、直接会いにいって一緒に作ることでわかります」

どんなに人気が出ても、世界へ出ても、ものづくりの拠点は桐生で、と言い切るふたり。

「すごいブランドのものを作っている職人さんでも、私たちにとっては身近にいるおじちゃんやおばちゃん。

それは相手にとっての私たちも同じだと思うんです。等身大の私たちを受け入れてくれて、一緒に服を作ってきた桐生の人たちと、これからもずっと一緒に服作りがしたい」

私たちは、何も知らないから

縫い子さんに限らず、織りや編みを依頼する業者さんにも、ふたりは意見を聞く。今、一緒に仕事をしている人はみんな、ただ言われたとおりに作るだけではなく、プロの視点から「もっとこうしたほうがいいのでは」と提案やアドバイスをくれる人ばかりだそうだ。

服飾学校で学んだり、会社でものづくりを経験したわけではないふたりにとって、洋服作りは常にわからないことばかり。だから周りの意見には必ず耳を傾ける。

「私たちは、アパレルや服飾のこと、本当に何も知らないからね」とふたりは繰り返した。

リップル洋品店の商品を取り扱う卸先のお店にも基準や条件を決めていないという。

ナチュラル系のお店に卸すこともあれば、モードなお店に置いてあることもある。また日本の手仕事という側面で紹介したいと言われれば、もちろん快諾する。

「周りからは『どうして、こんなにも違う雰囲気のお店に卸すのか』と言われますが、お店のオーナーさんが、自分のお店に私たちの服が合うと思ってくれたなら、それでいいと思ってるんです」

ふたりは卸先での展示の仕方にも一切、口を出さない。もっと言えば、洋服自体にはブランド名のネームタグすらついていないのだ。

「それぞれのお店には、オーナーさんがいいと思って選んだものが並び、それをお客様が買いに来る。

そこを私たちの服が彩ることができるなら、こちらから何か指定することはないかな、と。ネームタグを付けていないのも、リップル洋品店として有名になるより『仕入れてくれたお店の服』や『買ってくれたお客様の服』になればいいなと思ったんです」

そう話すふたりの服作りに対する姿勢は、自然体だ。見栄を張ったり、無理して大きく見せることをしない。

「ファッションブランドを作る」と聞くと、いかに拡大するかを考えてしまいそうだけれど、ふたりは「自分たちの好きな服を作って、それを着たいと思ってくれる人に届ける」という当初の姿をそのまま残しているように思える。そんなふたりに惹かれて手伝ってくれるのが、縫製や織り、販売などの「プロたち」なのだ。

やりたい方向へ、でも何が起こるかはわからない

リップル洋品店の「リップル」は、日本語で「波紋」の意味だ。その名前のとおり、ふたりの世界は少しずつ、波を打つように広がっていった。

そのひとつが、昨年からスタートした海外向けのブランド『HAMON』。香港、バンクーバー、そしてニューヨークで行われたファッションコレクションにも参加し、これまでのリップル洋品店とは少し違った側面で服作りに取り組んでいる。

「コレクションは半年かけてみんなで作ったものを披露する、たった15分の世界。モデル、メイク、照明の方々と一緒になって作り上げるのは、まるで演劇みたいで楽しい」

コレクションごとにテーマを決め、洋服を作品として発表する。モデルたちが着ているHAMONの服は、リップル洋品店の要素はありながら、もっとアートや表現の要素が強いように感じる。

「HAMONの洋服はアートで、とても普段の生活では着られないと思うけど、ふと『もっとここをこうしたら着られるんじゃないか』と考えることでリップル洋品店の新商品ができることもあります。『リップル』と『HAMON』は違う言葉で同じ意味を表す、対のようなものですね」

リップル洋品店として洋服を作り始めてから10年。これからの10年の展望を聞くと、ふたりの目の前には、洋服作りが開いてくれた道が何本も広がっていた。

「やりたいことは、たくさんあるんです。だけど実際に何が起きるかはわからない。やってみたい方向に進もうとしながら、あとは縁がどうつながるのか楽しんでいきたいですね」

そんな縁のつながりから、ふたりは活動拠点のひとつを地中海沿岸の国、モナコにも持つことになった。家族全員で移住するのかと思いきや、久美子さんは少しのあいだ日本に残るのだという。

「実は表参道に、桐生に続く2号店のオープンが決まったんです。桐生まで来るのが大変だった人にも、東京で会いやすくなるといいなと思っています」

お店のオープンは12月。長男の響さんのコーヒーショップと共に、東京でリップル洋品店の洋服を楽しむことができる。久美子さんは桐生と東京で世界中のファンを受け入れる拠点をつくり、開人さんはモナコを拠点に世界中を飛び回り、さらなる縁を広げていく。

服作りが連れて行ってくれる場所を楽しみに

常に目の前にある洋服作り、桐生のお店運営、海外コレクション、モナコ移住、そして表参道の開店準備。

目が回るほど忙しいはずなのに、ふたりからはそのすべてが楽しいということばかり伝わってくる。

大好きな服作りが、自分たちをたくさんの人に出会わせ、知らない世界に連れて行ってくれるわくわく感は、ふたりの原動力なのだろう。

久美子さんにはもうひとつ、やりたいことがある。ご縁で繋がったネパールの学校で、縫い物教室を作ることだ。

職業訓練のような服作り学校ではなく、リップル洋品店の服作りで出たハギレなどを使って、自分や家族のための服作りを楽しむ時間を作りたいという。それはまさにリップル洋品店の原点だ。

「今、学校の勉強って音楽や美術などの科目がどんどん減らされているそうなんです。それこそが人生を豊かにするものなのに。

四角い布を縫い合わせて、簡単なスカートを作る。それだけで気持ちは変わるし、人生は豊かになることを感じてほしいなと思います。私自身が、そうでしたから」

趣味であれ、仕事であれ、ものづくりと生きていく道の答えは決してひとつではない。自分や家族、一緒に働く人たちが楽しく生きるために、久美子さんと開人さんが作り出した答え。

それが「リップル洋品店」という生き方だ。

これからリップル洋品店が行く先は、ふたりにもわからない。服作りが連れて行ってくれる新しい世界を、ふたりは楽しみながら波紋のように広げていくのだろう。

<取材協力>

「RIPPLE YōHINTEN (リップル洋品店) 」

群馬県桐生市小曾根町4-45

https://www.ripple-garden.com/

リップル洋品店初の単行本

『ひとつずつの色 ひとつずつの形 ひとつずつの生き方 リップル洋品店の仕事と暮らし』

http://www.seiryupub.co.jp/books/2021/10/post-182.html

文:ウィルソン麻菜

写真:田村靜絵