かつて石田三成討伐に向かう徳川家康勢に旗作りを依頼され、2300という途方も無い枚数を、たったの1日で届けた「織物の町」がある。

「西の西陣、東の桐生」とも謳われる、群馬県桐生市。品質の高い桐生の織物を江戸へ届けるために、越後屋が初めての支店を高崎市に置いたという。

そんな桐生市で明治10年 (1877年) に創業し、時代の変化に合わせて織物から刺繍へと業態を変えながら、桐生でのものづくりに取り組んできたのが株式会社笠盛だ。

刺繍屋である笠盛が、次のステップとして立ち上げたアクセサリーブランドが注目を集めている。

「000 (トリプル・オゥ) 」と名付けられたブランドのアイテムは、刺繍糸だけで作られており、金属にはない質感とデザイン性が特徴だ。軽くて金属アレルギーの人でも身につけられる。

刺繍の概念も、アクセサリーのイメージも覆す、刺繍屋の新たな扉を開くものだった。

「000 (トリプル・オゥ) 」HPより

「000 (トリプル・オゥ) 」HPより

自分たちから、変わっていかなければ

「織機をガチャンと動かすたびに、万の金が儲かる」と言われた「ガチャマン景気」が、戦後の織物業界に訪れた。

当時、機屋だった笠盛は『笠盛献上』という連続的に流れる模様の帯を生み出し、それが「手頃な値段でおしゃれができる」と人々のあいだでヒットした。桐生における織物の出荷額の3割を、笠盛グループが占めるほどだったという。

ところが1957年 (昭和32年) 頃から「鍋底景気」と呼ばれる不景気に。代表取締役会長の笠原 康利さんは、こう語る。

「生き残るために何か他のことをやらなくちゃって、やり始めたのが刺繍だったんです」

株式会社笠盛 代表取締役会長の笠原 康利さん

株式会社笠盛 代表取締役会長の笠原 康利さん

まずは靴下などのワンポイントの刺繍から始めた笠盛。機屋の頃からの縁もあり、和装の刺繍なども手掛けるようになった。

1990年代になり、多くのブランドの生産拠点が海外へ移る流れに乗って、2001年にはインドネシアに生産拠点を設ける。しかし4年後、今度は日本のものづくりを海外へ、という思いが強くなり、拠点を桐生へと戻した。

小さな点がひろがる町、桐生と出会ったデザイナー

そんな笠盛に2005年、一人のデザイナーが入社する。のちにトリプル・オゥを立ち上げる片倉 洋一さん。2004年までヨーロッパで活動し、テキスタイルや刺繍のデザインに携わってきたデザイナーだ。

片倉さんが桐生を知ったのは、テキスタイル・デザイナーの新井淳一さんを訪ねてきたとき。さまざまな染屋さんやプリーツ屋さん、繊維工業試験所などの施設に足を運んでいくなかで「桐生っておもしろい」と思うようになったそうだ。

デザインを担当する、トリプル・オゥ事業部マネージャーの片倉 洋一さん

デザインを担当する、トリプル・オゥ事業部マネージャーの片倉 洋一さん

「例えば毛織物産地として有名な愛知県の尾州 (びしゅう) などに比べて、桐生は企業の規模がすごく小さいんです。染めだけでも『絹はここ、綿はこっち』と染屋さんが分かれていたりして、ひとつの会社ですべて作るのではなく、全部が分業制になっている。もともと着物で栄えた町だからなんでしょうね。

そういう小さな点と点が新しいつながりを持つことで、新しいものづくりが生まれるのではないか、と感じていましたね」

新たな戦力を迎え入れ、よりパワーアップした笠盛が向かったのは、パリだった。

「生地のいらない刺繍」は、世界で認められるか

2007年、パリ。

笠盛はMod’Amont(モーダモン)と呼ばれるテキスタイルの展示会に出展していた。

展示したのは「笠盛レース」と名付けた服飾パーツ。すでに出来上がっている洋服などに後付けできる装飾品だ。

本社併設のショップの壁に飾られている、さまざまな種類の「笠盛レース」

本社併設のショップの壁に飾られている、さまざまな種類の「笠盛レース」

「通常の刺繍の仕事では、必要な生地をアパレルブランドからお預かりして、刺繍を施してお返しします。でも海外に売り込みたいと思ったときに、それだと物理的な壁が高いと感じていました」

そこで生み出されたのが「生地に刺繍をしない刺繍」だ。水溶性の生地に刺繍をしてお湯に溶かすことで刺繍のみが残り、装飾品として付けられる刺繍を生み出した。

「笠盛レース」で特に大切にしたのが手作り感。まるで手で編み込んでいるような質感の刺繍は、機械と職人の手で作る笠盛が得意とするものだった。

何百という会社が出展したなかでも、笠盛レースのような商品は他になく、注目を集めた。展示会で行われたコンテストでは、ユニークな製品に贈られるVIPプロダクトを受賞。

「この手法をもっと極めていけば、世界的に受け入れられる可能性があるのかな、と希望が持てた瞬間でしたね」

あとは、自分たちが得意とするものを、何に活かせるか。この模索が、のちのアクセサリーブランド立ち上げに繋がっていく。

糸で作る、自分たちらしいアクセサリー

「笠盛レース」の技術を活用し、ボタン、レース、リボンなどのさまざまな形で活かし方を模索するなかで、転機が訪れたのは2009年。

試しにネックレスを作ってみると、国内のアパレルブランドから「これを、このまま仕入れたい」と連絡が入った。

アクセサリーとして存在感がありながら、糸という素材の強みを活かした軽さや手触りのよさ。金属アレルギーの人でも心地良くつけられるというのも魅力だった。

「糸の強みが活かせる、自分たちらしいアイテムが作れるかもしれない」

長年培ってきた刺繍の技術、厳選した素材、今までにないデザイン。この3つを組み合わせ、ゼロから新しい価値を生み出そうと名付けた「000 (トリプル・オゥ) 」。

すでに世の中に溢れている「アクセサリー」に、桐生から糸を使って新たな価値を生み出すブランドが誕生した。

トリプル・オゥから初めて発売された商品が「ディ・エヌ・エイ」だ。直線と丸だけを組み合わせたシンプルな構造でありながら、複雑にも見えるデザイン。

ゴールド・シルバー・ブラックの三色展開。色違いで持っているお客様もいるそうだ

ゴールド・シルバー・ブラックの三色展開。色違いで持っているお客様もいるそうだ

触ってみてようやく「これ、糸?」と思う光沢のある素材には、純銀が入っているのだという。金属のような輝きを持ちながらも、軽い上に折りたたむこともできる。

初めての商品「ディ・エヌ・エイ」

初めての商品「ディ・エヌ・エイ」

「ブランドのデビュー作だったので、『これが糸でできているんだ!』っていう驚きを作りたかったんです。

つけ方も、首にかけたり、スカーフのように巻いたり、半分に折ったり、さまざまです。今までのアクセサリーにないものを追い求めたところから始まりました」

機屋から刺繍屋になり、アクセサリーブランドへ。新しい挑戦へ前向きな印象の笠盛だが、トリプル・オゥを始めた当初、一番苦労したのは社内から理解を得ることだったという。

「できない」という壁への不安

「長く刺繍に携わっている人たちに、アクセサリーを作るんだと話しても『立体なんて、できないよね』と、厳しい反応でした。これまで積み重ねてきた経験って、自信でもあり、自分たちの今を支えるベースなんですよね。トリプル・オゥでやろうとしていたのは、それをひっくり返そうということだったので」

片倉さんがひとりでアクセサリーを作り始めたところに、右腕として新井 大樹さんが加わった。当時の様子を、新井さんは振り返る。

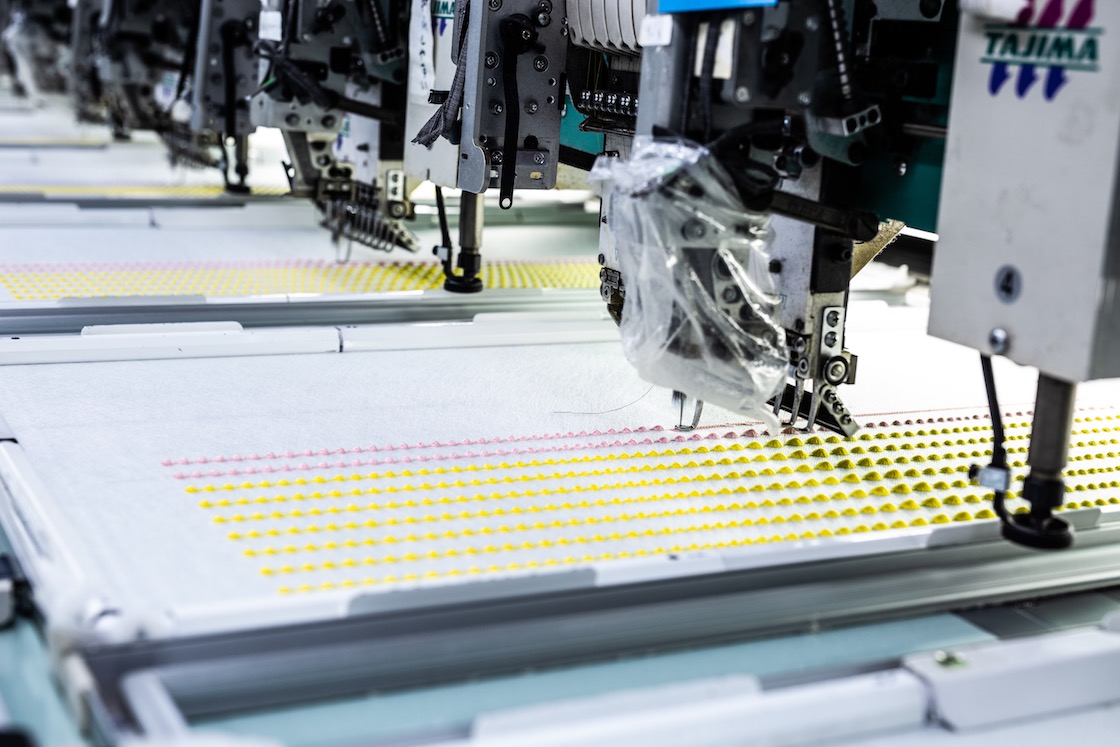

「繁忙期になると、クライアントの刺繍の仕事だけで工房は大忙しなんです。機械も納期に向けてギリギリにスケジュールが組まれているなかで『すいません、ちょっと夜の間だけ機械貸してください』みたいにお願いをして」

営業課長の新井 大樹さん

営業課長の新井 大樹さん

片倉さんも、頷きながら言葉をつないだ。

「最初は不良率が高かったり、針が折れてしまったりして。なかなか安定して量産することもできなくて、利益を出していないお荷物部署、みたいな感じでしたね」

自分たちの刺繍の技術に、誇りと自信を持っていたからこそ、まったく新しいものを作ることには勇気がいる、と新井さんは言う。

「普段とやることがあまりにも違いすぎて、ギャップに戸惑っていたと思います。クライアントからの要望は『もう少し、こうできないか』という、今より少し上を目指すものが多いんですね。

でもトリプル・オゥで求められるのは、少し上ではなくゼロからチャレンジすること。ずっとやってきた刺繍に『できない』という壁が現れて、不安だったんだろうなと今、振り返ると思いますね」

作り手と使い手のコミュニケーション

不安のなかでアクセサリーづくりに取り組んでいた社内を動かしたのは、お客様の「欲しい」という声だった。徐々に注文が増えてきたことで、作り手として誇らしい気持ちも芽生えていったという。

「僕が何を言おうが関係なくて、こんなにも世の中に欲しいと思ってくれる人がいるんだというのが一番強いですね。これ作って良かったねって。最近は、社員が自社製品を購入することも増えてきました。

同時に、自分たちにできることも少しずつ増えてきて、もともと持っていた『なんとかみんなでクリアしよう』という団結力がまた強まっていくのを感じました」

本社併設の直営ショップをオープンしたり、展示会に出展したり。お客様と直接、話す機会が増えると、原動力はさらに増していった。

会社の敷地内にあるショップは、第三金曜日と土曜日に営業

会社の敷地内にあるショップは、第三金曜日と土曜日に営業

「『金属アレルギーだけど使えて嬉しい』とか『軽くて着けているのを忘れて顔洗っちゃった』とか、そういう感想をいただけるたびに新鮮だったし、嬉しいですよね」

伊勢丹新宿店のリニューアル時の企画展に「ディ・エヌ・エイ」が選ばれたことを皮切りに、ブランドとしても注目されるようになっていった。

現在では、日本全国のさまざまなお店で販売されている他、ロンドンの国立美術館を運営するテート・ギャラリーで取り扱われたり、他の企業とコラボレーションするなど、新しい販路を広げている。

「地域の一番星」になることで恩返しする

現在、200種類ほどの商品があるトリプル・オゥ。それは笠盛だけで作れるものではなく、数え切れないほどの職人の手によって作られている。

「桐生にいる職人さんたちと、素材から新しいものを作り出したりもしています。

例えばアクセサリーのために開発した『シルクリネン』という素材は、フレンチリネンとシルクを合わせたオリジナルの紡績糸を、桐生の染工場で染色しました。紡績、染それぞれ、桐生の糸商さんにつないでもらって完成した素材です。

組み立てて、形にするのは笠盛でも、それまでに見えていない作り手の人たちがたくさんいるんですよね」

求める素材が見つからなければ、糸から試行錯誤して作ることもある

求める素材が見つからなければ、糸から試行錯誤して作ることもある

まさに片倉さんが桐生を訪れたときに抱いた思いのとおり、小さな点と点が繋がって、この街で新しいものづくりが生まれている。その小さな点を維持していくための取り組みも、笠盛は見据えている。

「養蚕農家さんや撚糸屋さんと話していると、どこも高齢で、後継ぎがいない問題があります。僕たちにどんなに技術があっても、欲しいと言ってくれるお客さんがいても、糸を作る人がいなくなったら、もうこのアクセサリーは作れない。

一緒にものづくりしてる人たちも、きちんと経済的にも成り立っていける環境づくりができたらいいなと考えています」

今、笠盛が目指しているのは「地域の一番星になること」だ。

「地域活性化っていろいろな方法があると思うんですけど、僕たちがまず桐生の名を全国にPRできるような、輝く存在になれたらと思っています。

みんなで一緒に何かをやることも大事だけど、時には勢いよく突っ走ることも必要。まずは笠盛が桐生の一番星メーカーになって、地域に還元できるようになりたいですね」

最後に今後について聞くと、会長が話してくれたのは笠盛らしい答えだった。

「『伝統は革新の連続』という言葉があるように、変わり続けることが笠盛の変わらないところです。市場がどんどん変わっていくなかで、変化していかなければ会社として生き残っていかれない。でも、変わっていくなかでも桐生という地域とお客さんを大事にすること。これだけは、これからも変わらないですね」

機屋、刺繍屋、アクセサリーブランドと形を変えてきた笠盛だが、根底にあるものは140年のあいだ、ずっと変わっていないのかもしれない。

挑戦で殻を破って成長し続ける技術。桐生の小さな点と点から生まれる素材。使い手の生活に寄り添う新しいアイディア。これらの組み合わせ次第で、トリプル・オゥから生まれる商品の可能性は無限大だ。

後編では、実際にトリプル・オゥのアクセサリーがどのように作られているのか、技術とアイデアが結集する工房の様子をお伝えする。

<関連商品>

00(トリプル・オゥ)

<取材協力>

株式会社 笠盛

群馬県桐生市三吉町1丁目3番3号

0277-44-3358

https://www.000-triple.com/ja/

文:ウィルソン麻菜

写真:田村靜絵

*こちらは、2019年11月25日の記事を再編集して公開いたしました