毎日の家しごと。それなりに何とかできるようになり、だいたいは心得たつもりだけれど、意外と基本が疎かだったり、何となく自己流にしていたりするものってありませんか?

そのままで不都合はないものの、年齢を重ねてきたからこそ、改めて基本やコツを学んでみたい。頭の片隅にはうっすら、そんな思いがありました。

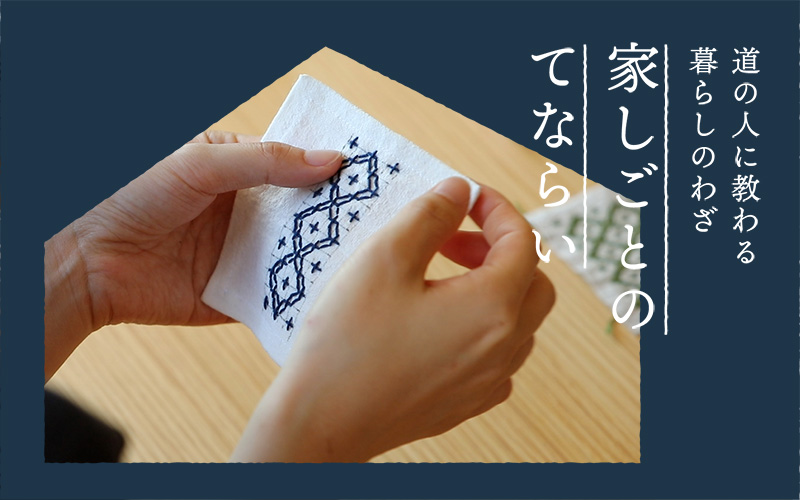

この連載では、大人になった今こそ気になる“家しごとのいろは”を、中川政七商店の編集スタッフがその道の職人さんたちに、習いに伺います。

とはいえ、難しいことはなかなか覚えられないし、続きません。肩ひじ張らず、構えずに、軽やかに暮らしを楽しむための、ちょっとした術を皆さんにお届けできたらと思います。

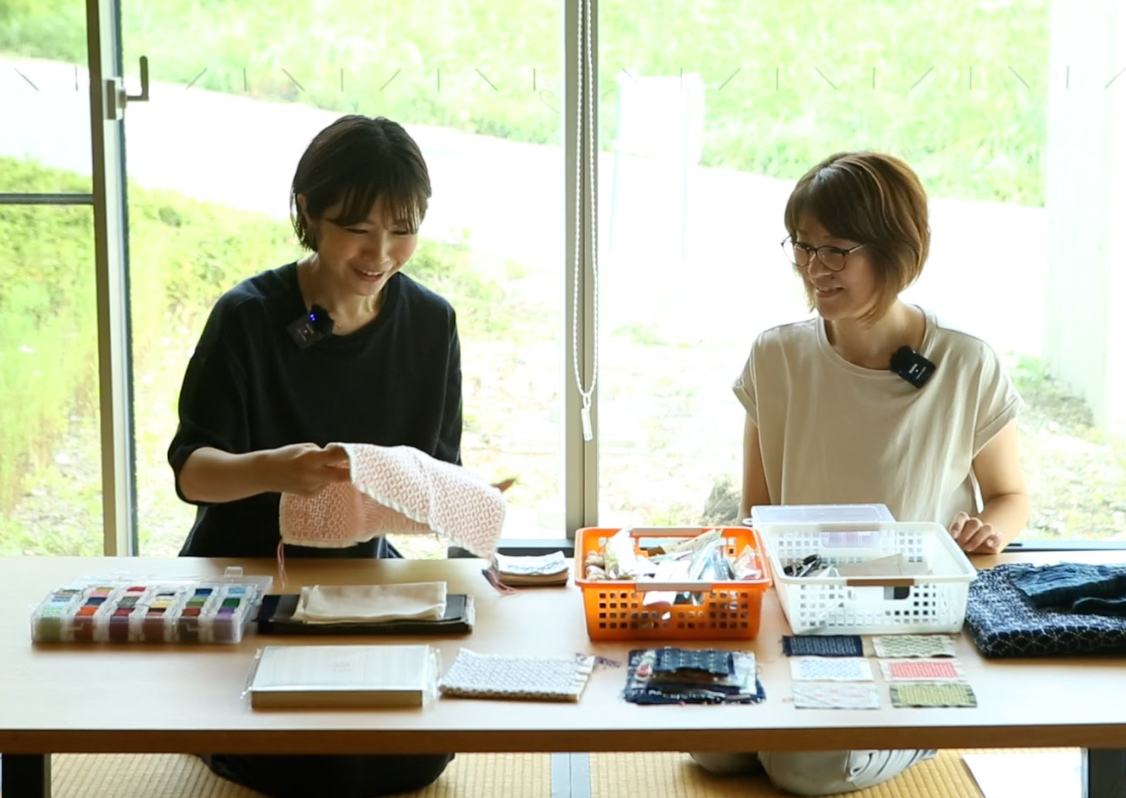

今回のテーマは「刺し子をする」。岩手県大槌町にて、地域に暮らす刺し子さん(職人)たちと共に日本の手しごとの価値を伝える活動に取り組む、大槌刺し子・佐々木加奈子さんを講師に迎え、編集チームの谷尻が習いました。

今回の講師:大槌刺し子 佐々木加奈子さん

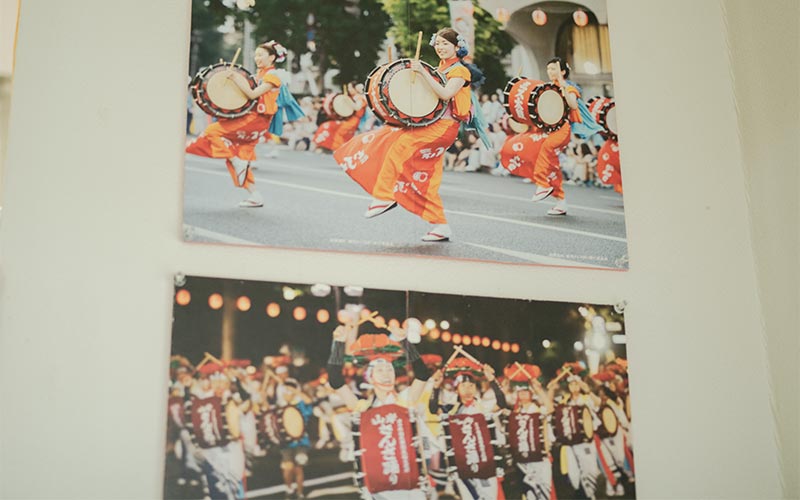

「大槌刺し子」運営メンバーの一人。大槌刺し子は、東日本大震災をきっかけに震災からの復興を目的として、岩手県大槌町で始動した「大槌復興刺し子プロジェクト」をルーツとする団体。現在は日本の伝統技術の一つである「刺し子」を専門とした事業を展開する。大槌町の職人(刺し子さん)と一緒に、「刺し子」という日本の手しごとの価値を伝えることを通じ、持続可能な社会に貢献する商品作りに取り組んでいる。

URL:https://sashiko.jp/

刺し子の基本

今回のテーマである「刺し子」とは、布地を刺し縫いする針しごとのこと。シンプルな布に針と糸だけで様々な模様を施していくその術は、精緻な技法ながら手しごとならではの揺らぐ表情も美しく、ずっと「こんな趣味が身につけられたらなぁ」と想いを寄せていました。

しかし、普段縫い物といえば取れたボタンを洋服につける程度の私。「自分にはハードルが高そう」と、憧れながらも遠巻きに見ていた家しごとの一つでした。

「実は、基本の縫い方はとってもシンプルで、そんなに難しくないんですよ」と朗らかにおっしゃるのは、講師を務めてくださる佐々木さん。だったら一度挑戦してみようと、重い腰をあげて挑戦です。技術の習得に臨む前に、刺し子の基本から教えていただきましょう。

そもそも、刺し子とは

工芸の技術として伝え続いてきたとともに、現代では暮らしのなかで手芸の一つとしても楽しまれている刺し子。そもそも、何を背景として生まれた技術なのでしょうか。

佐々木さん:

「刺し子は昔、布が貴重とされた時代に、布を長く使い続けるために生まれた知恵が始まりとされています。

当時は布がなかなか手に入らなかったので、持っているものを長く使いたいと、弱くなった部分を繰り返し補修して使っていました。特に東北では厳しい寒さを凌ぐために、布を何枚にも縫い重ねて丈夫にしたり、保温したりするなかで独自の技術が広まったと言われています」

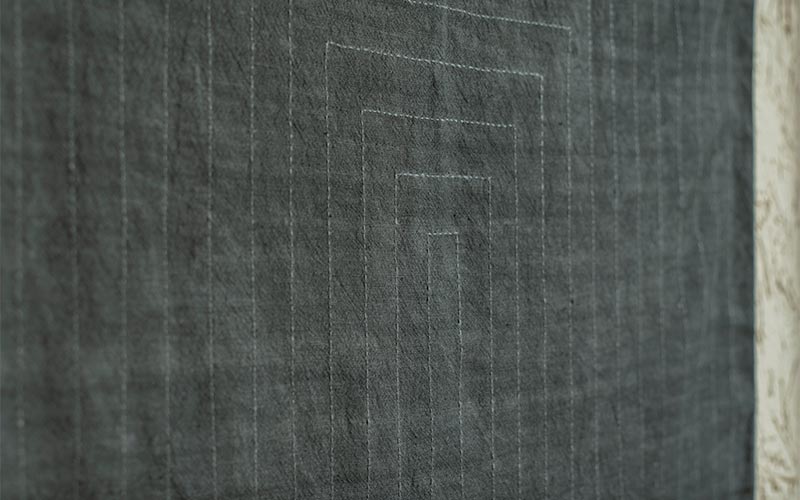

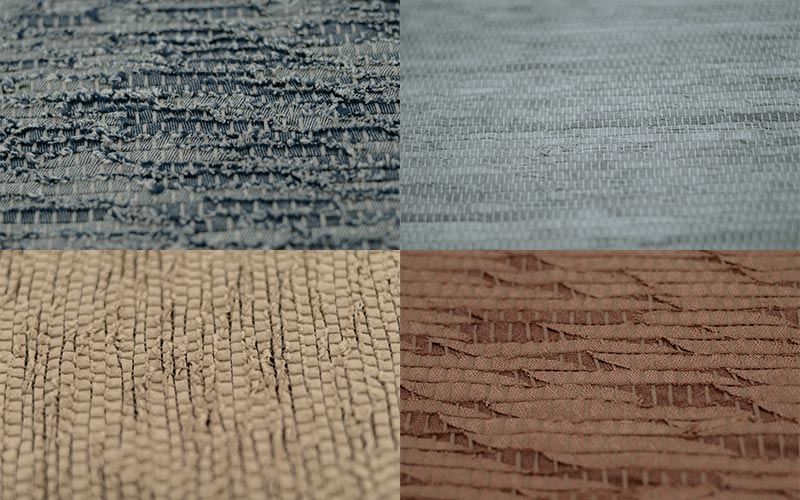

古い布を何枚も重ねて丈夫にした布

古い布を何枚も重ねて丈夫にした布

刺し子で作られた野良着。厚みがあり、頑丈さを感じる着心地

刺し子で作られた野良着。厚みがあり、頑丈さを感じる着心地

必要な道具

刺し子に必要な道具はいたってシンプルで、針と糸、糸切りバサミ、そして刺し子をしたい布です。針の長さや形、糸の太さや色に厳密な決まりはありませんが、刺し子専用のものを使う方がすいすいと楽しく縫い進められるのでおすすめ、と佐々木さん。

柄の下書きにはチャコペンなどの、水洗いやアイロンがけで線が落とせるものを使いましょう。

佐々木さん:

「刺し子用の針って、直径が長いんです。また『刺し子糸』と呼ばれる専用の糸は、普通の糸と比べると撚(よ)りがかかっていて少し太め。色もたくさんあるので、布とのコントラストや気分に合わせて選んでいただけます。ワークショップをするときも、みなさん糸の色を選ぶときは楽しそうに迷われていますね。生地は極端に厚いものでなければ特に素材は問いません」

刺し子で縫い描かれた模様の例。「慣れた方だと1~2週間で作れます」とのこと

刺し子で縫い描かれた模様の例。「慣れた方だと1~2週間で作れます」とのこと

<刺し子をする心得:準備する道具>

・針と糸、糸切りバサミ、布を用意する

・針と糸は専用のもの用意すると作業しやすい

・布は、厚すぎるものでなければ素材は問わない

縫い方のパターン

続いて、縫い方について習います。

佐々木さん:

「もともとは布を補修するために使われていた技術なので、布にそのまま刺し子を施していましたが、柄そのものを楽しんでいただく現代の刺し子では、アイロンをかけると消えるペンなどを使って下書きをされることがほとんどです。

補修をしたり強度を上げる目的を持つ前者には、『運針』という基本の技法を使います。皆さんには『なみ縫い』と言うと分かりやすいでしょうか。柄を描くための後者の刺し方には、『一目(ひとめ)刺し』と呼ばれる技法が主に使われます」

【1】基本の技法:運針(なみ縫い)

刺し子の基本である「運針」とは、縫い目の間隔に縛られずチクチクと直線に縫っていく、いわゆるなみ縫いのこと。上述の通り、布の穴を防ぎ強度をつけるために昔から使われてきました。

早く仕上げるポイントとして、職人さんたちは針を刺した後にすぐには抜かず、何針も続けて縫うそうです。こうすることで一度に長い距離が縫え、作業が進みやすいのだとか。

佐々木さん:

「先ほどもお話したように刺し子用の針は長い距離を一度に縫えるよう、少し長いんです。そのぶん扱いにくくはあるんですけど、慣れるとラクに縫えるので便利ですよ」

【2】アレンジの技法:一目刺し

一方、なみ縫いと異なり均等な幅で縫っていくのが「一目刺し」。布を縫い合わせるというよりも、布に模様をつけるために使われる技法です。今の暮らしでよく見かける刺し子の柄は、主にこの技法を使って表現されています。

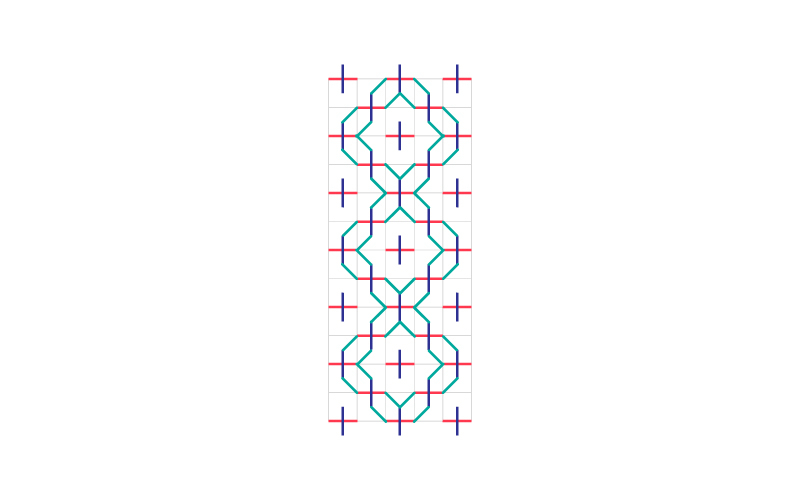

それぞれの柄はすぐ縫い始めるのではなく、まずは柄に合わせた幅で方眼のマス目を布に下書きし、その幅を参考に針を刺して描くそう。柄の種類やマス目の下書きは専用書を参考にするのがおすすめです。

下書きの線は、完成後に消します

下書きの線は、完成後に消します

佐々木さん:

「刺し子には昔から受け継がれている伝統の柄があって、それぞれの柄に意味があるんです。うちの刺し子もオリジナルの柄ではなく本や資料を見ながら決めています。

初心者の方はさまざまな刺し子の柄が載っている本を購入すれば、下書きや縫い方の参考にしていただけますよ」

一つのマスを“一目”として縫う。柄によってはマスの途中からを“一目”のスタートにするものも

一つのマスを“一目”として縫う。柄によってはマスの途中からを“一目”のスタートにするものも

<刺し子をする心得:縫い方>

・基本の縫い方は運針と呼ぶ。幅のリズムに規則はなく、直線に縫う技法=なみ縫いのこと

・均等な幅で縫う技法を一目刺しと呼ぶ。この場合、縫いたい柄に合わせ方眼のマス目を下書きする

刺し子をする

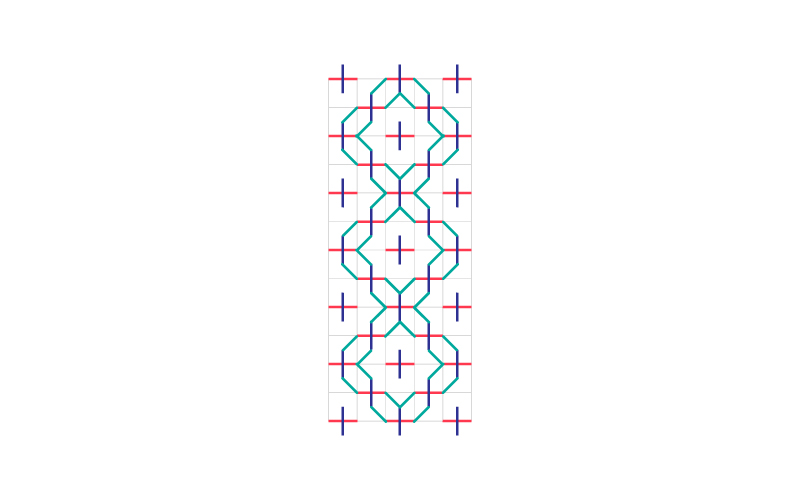

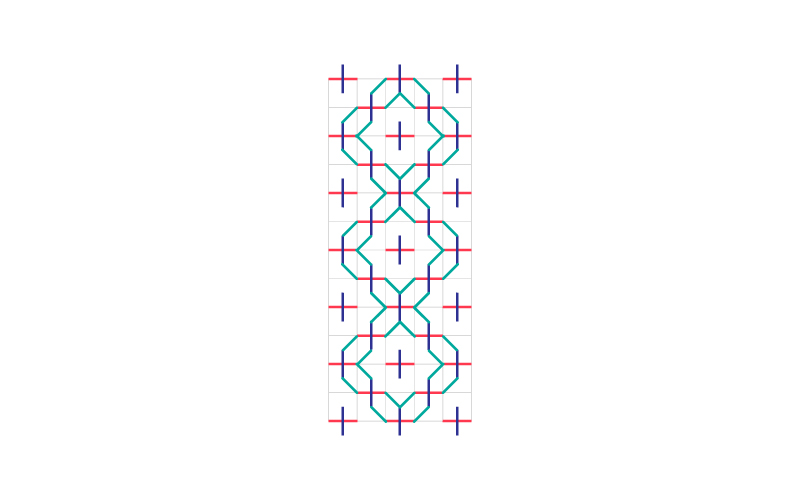

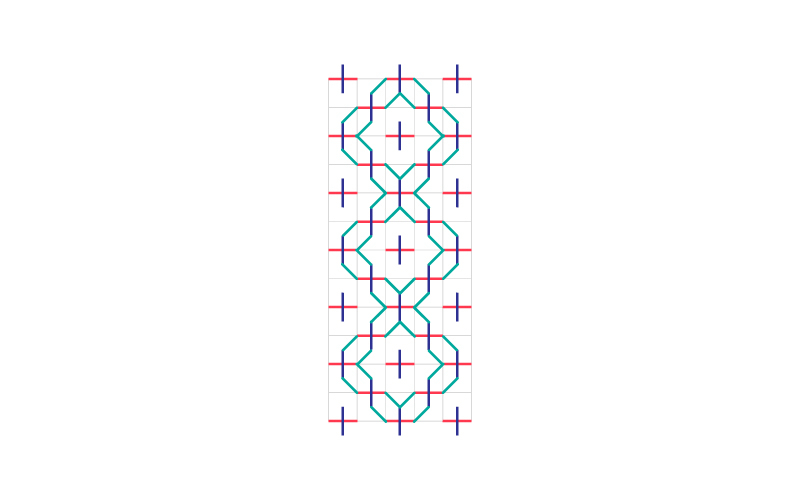

刺し子の基本を確認したところで、いざ実践。今回はコースター作りに挑戦します。柄に選んだのは初心者でも縫いやすいという「十字花刺し」。十には「完全・満ち足りている」という意味があり、縁起がよい模様とされているそうです。今回の柄は、その十字をもとに花を描くように刺すもの。ちなみに佐々木さんいわく、初心者だと1時間程度、プロの方々は30分もあれば縫えるくらいの難易度とのことでした。

柄の見本がこちら

柄の見本がこちら

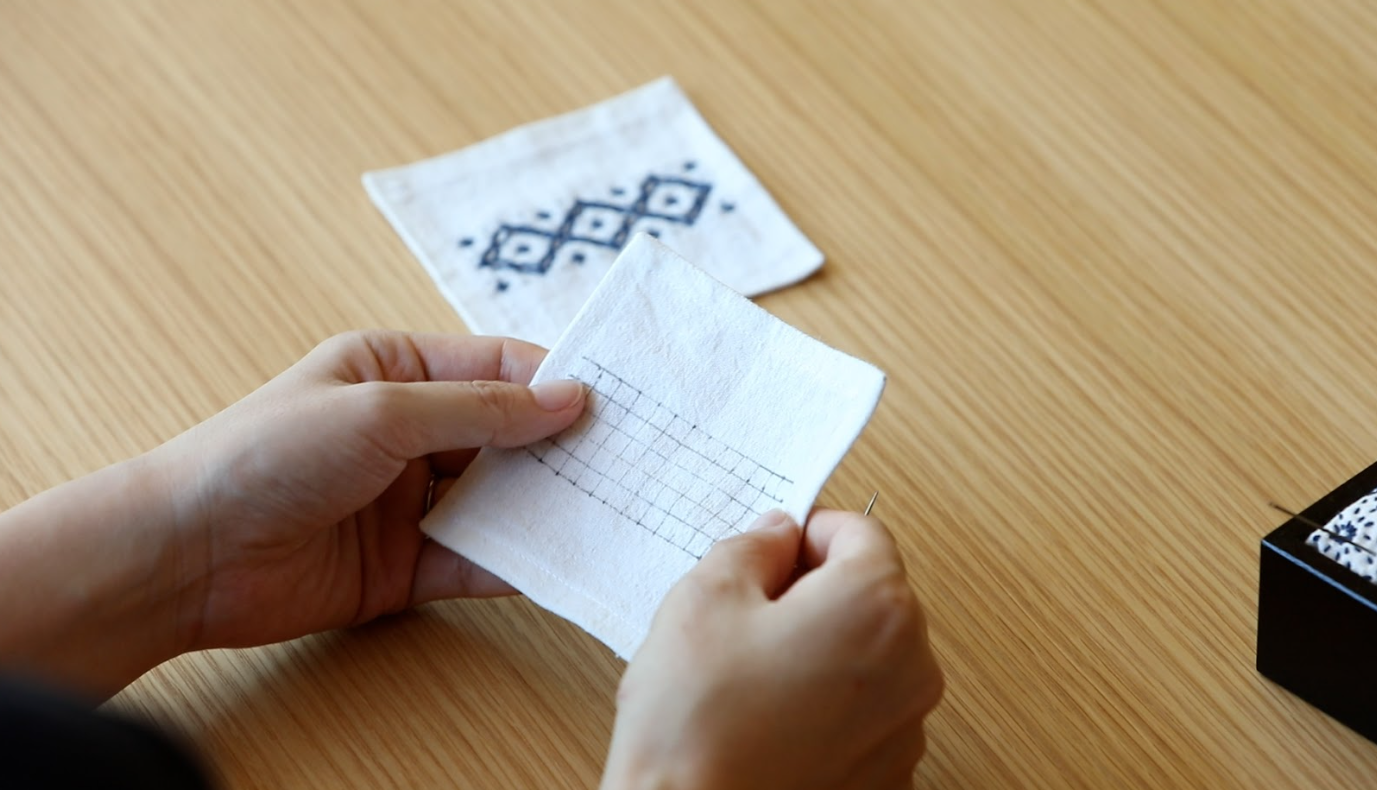

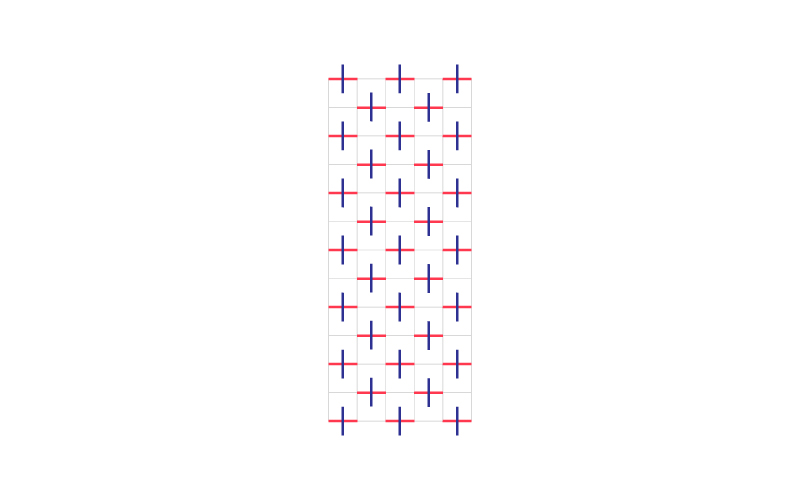

1:縫いたい柄を決め、下書きする

刺し子の柄を集めた本などを参考に、縫いたい柄を決めたら専用のペンで布に下書きします。今回は10cm×10cmのコースターに対して、布の中央部に縦6本×横13本の線を、6mmの方眼になるよう書きました。

佐々木さん:

「方眼の幅は柄によって変わりますが、広すぎると表面の糸が引っかりやすくなるので、なるべく小さいマスで書くものが多いです」

完成図。柄の背景にうっすらと見えているのが、方眼の下書きです

完成図。柄の背景にうっすらと見えているのが、方眼の下書きです

2:布と糸を選ぶ

次に布と糸を選びます。糸はさんざん迷った結果、2色を使うことにしました。また布は大槌刺し子さんにご用意いただいたリネンコットンの生地を使っています。

※コースターとしてすぐ利用できるよう、布端は予めミシンで処理しています

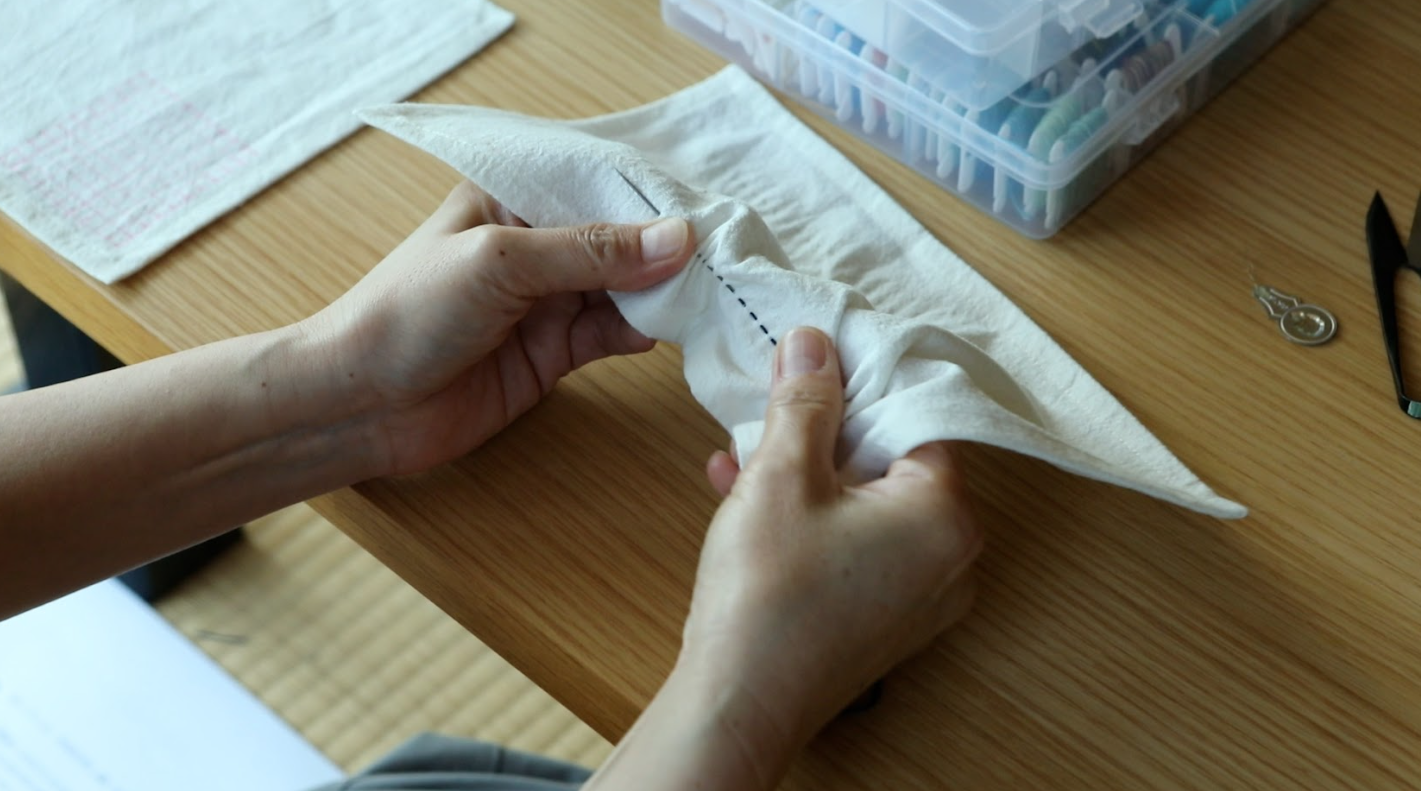

3:針に糸を通し、縫っていく

選んだ糸を針に通し、いざ縫い始めます。なお今回は片方だけを玉結びする「1本取り」で進めました。縫い目に太さを出したいときは両方の端を結ぶ「2本取り」でも。適宜使い分けてください。

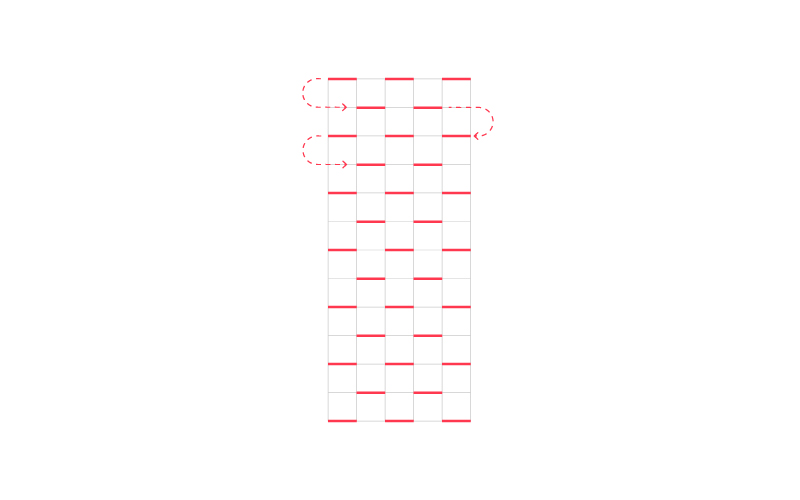

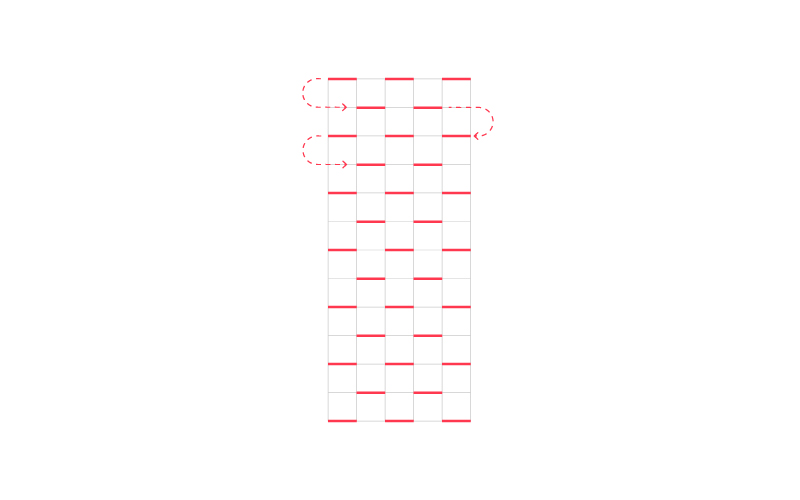

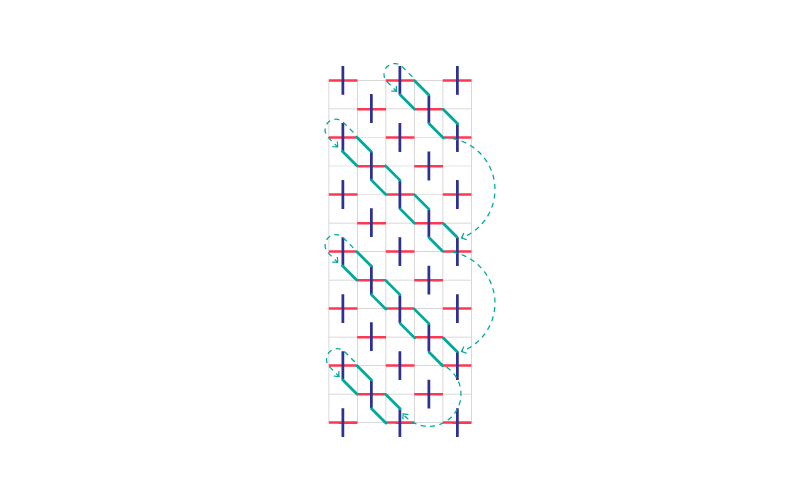

■3-1:横の行すべてを等間隔で縫う

まずは横の線から。布の裏側から、マス目の右上角へ糸が抜けるように針を刺し、その針を隣の列まで一目渡します。裏で一マスあけて、また同じようにマスの角から針を抜き、それを繰り返しながら端まで刺しましょう。

一行縫ったら、次の行へ糸を運び、縫い目が互い違いになる位置の角から糸を出し、また同じように縫っていきます。糸がなくなってきた場合は一度玉結びをして、もう一度縫い始めれば大丈夫。最後の行まで縫えたら玉結びして余分な糸を切ります。

佐々木さん:

「針を抜いて糸を引っ張るときは、縫い目が縮んでしまわないよう布をしごいてください。また、裏側の糸はふんわりと緩めに張るようにしましょう」

一行ごとに糸の出発点が互い違いになるよう、布の裏で糸を運びながら縫っていく

一行ごとに糸の出発点が互い違いになるよう、布の裏で糸を運びながら縫っていく

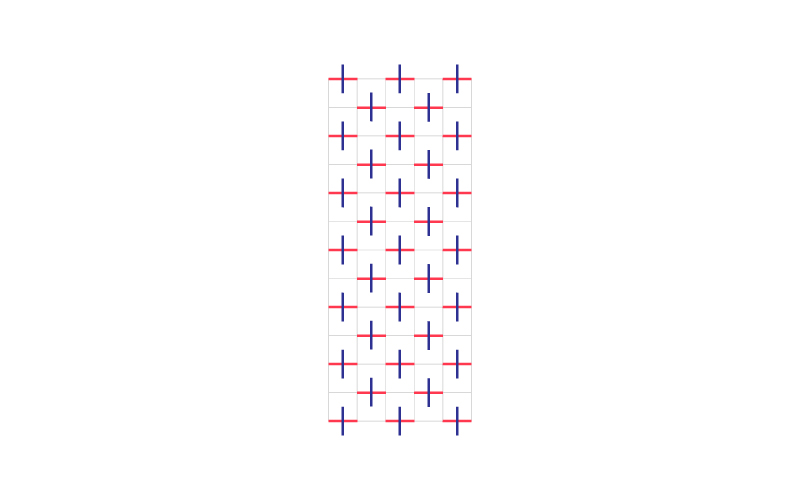

■3-2:先ほどの横糸に対して十字になるように、縦の列を等間隔で縫う

先ほどの横糸に対して、縦に十字となるよう縫っていきます。十字模様にするために、糸が各マス目の中央から出るように針を運んでいきましょう。すべての列にチクチクと糸を通したら玉結びして余分な糸を切ります。

佐々木さん:

「ここは下書きがないので、自分の感覚で縦と横がちょうどいいバランスになるように縫っていただければ大丈夫です」

3-1で縫った箇所に対して、十字に糸を入れていく

3-1で縫った箇所に対して、十字に糸を入れていく

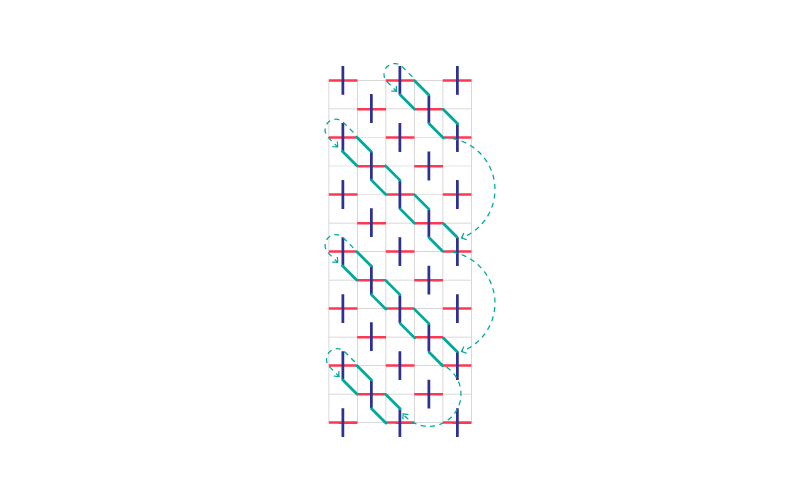

■3-3:十字模様を活かしながら、ダイヤ模様(右斜め側)を縫い進める

続いて十字模様を活かしながら、ダイヤ模様を縫っていきます。糸は十字模様と同じ色でも素敵なのですが、今回は糸の色を変えてみました。

十字のトップと同じ位置から糸を出し、斜め上にある十字の右端と同じ位置まで一目を刺して、端まで進んだら折り返します。今度は、同じ十字の下端と左端をつなぐように同じリズムで繰り返して、下まで縫い進めます。

十字を繋ぐイメージで斜めに縫っていく

十字を繋ぐイメージで斜めに縫っていく

■3-4:先ほどと反対の方向(左斜め)へ縫い、ダイヤ模様を仕上げたら完成

先ほどと同じ十字に対して、今度は反対の斜め方向へ繰り返します。下まで仕上げたら完成です。

佐々木さん:

「最初に刺す位置さえ間違わなければ、意外と簡単に縫っていけますよね。最初は慣れず、針を刺す場所を間違えてしまうこともあると思いますが、縫い方自体はシンプルなので、根気よく続けてみてください」

3-3と同じ要領で、反対の斜めのラインを縫えばこの柄に

3-3と同じ要領で、反対の斜めのラインを縫えばこの柄に

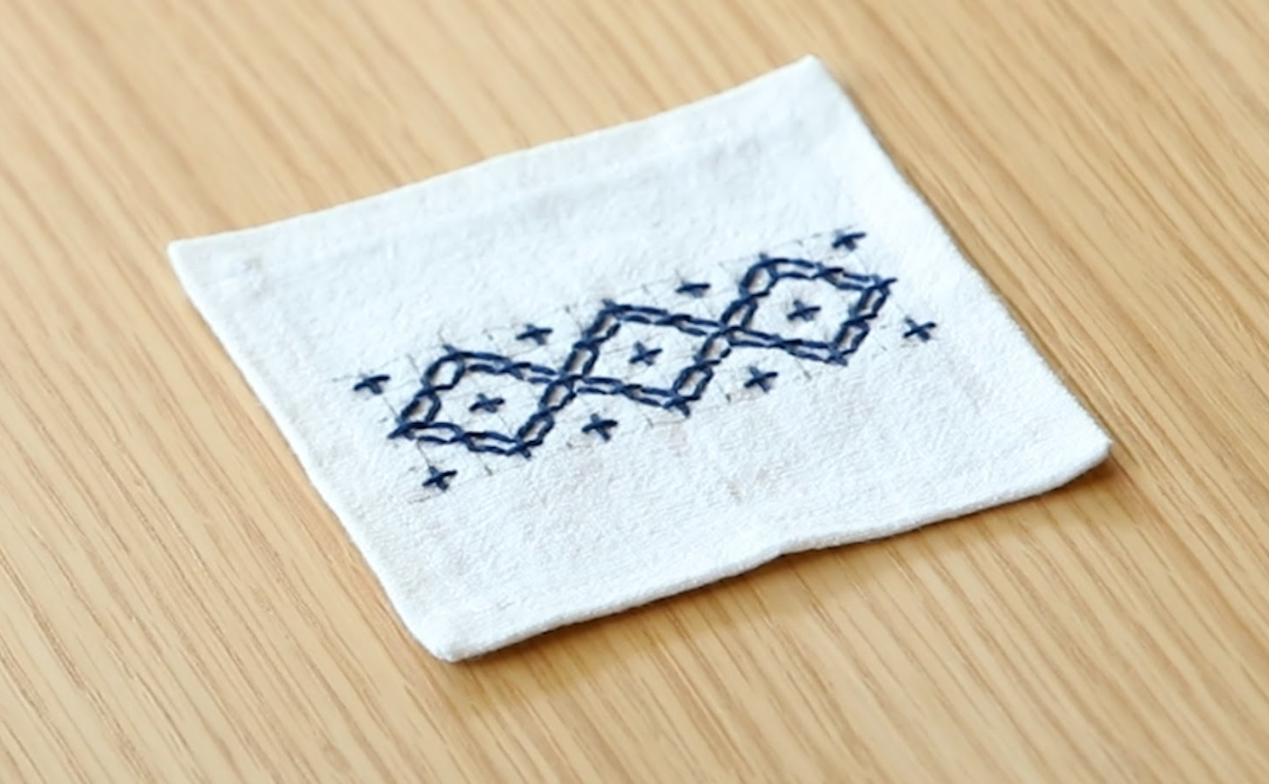

手とり足とり教えていただき、コースターが完成。佐々木さんのおっしゃった通り、初心者でも1時間ほどあれば出来ました。

柄の完成後にアイロンをあて、下書きの線をとってから撮影しました(撮影:編集部)

柄の完成後にアイロンをあて、下書きの線をとってから撮影しました(撮影:編集部)

柄だけを見ると難易度が高そうに思えてしり込みしていた刺し子ですが、一つひとつの作業は至ってシンプル。針を刺す位置さえ間違えなければ、縁遠く思えた柄への挑戦も怖くありません。チクチクと手を動かすことで無心になれ、また時間はかかるものの確実に完成へと近づいてゆく姿には達成感も覚え、楽しく作業できました。

職人さんたちが織りなす柄には全く至りませんでしたが、少し不格好な表情も、自分の手しごととして愛せそうです。佐々木さん、どうもありがとうございました。

<関連特集>

この秋、中川政七商店よりデビューした、工芸の魅力をもったインテリアコレクション「くらしの工藝布」の一部を、大槌刺し子さんと作っています。ぜひサイトをご覧ください。

文:谷尻純子

写真・動画:阿部高之