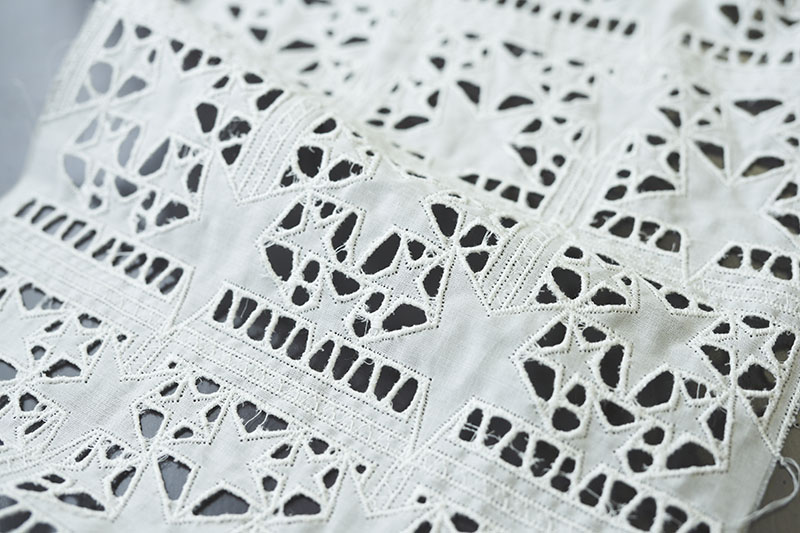

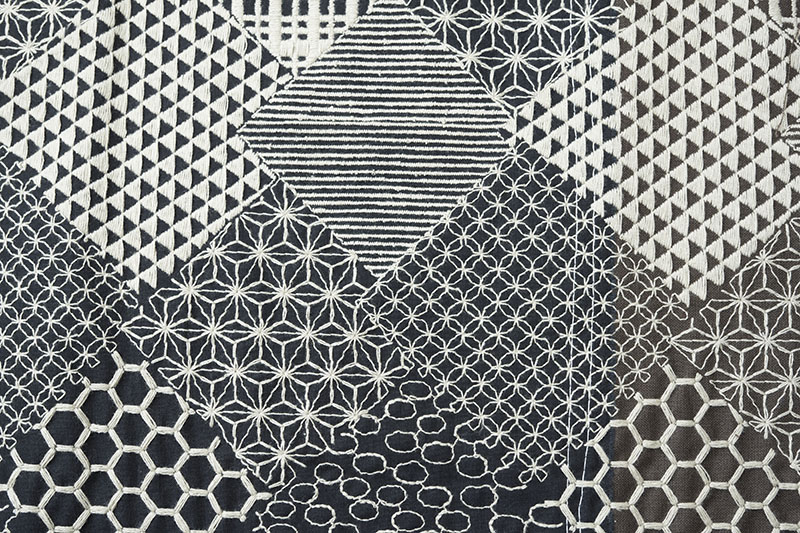

いまも100年先も、日本の工芸とともに心地好い暮らしをつくり続けていきたい。

私たち中川政七商店はそんな風に考えて、日々、全国のつくり手たちと生活に馴染む暮らしの道具をつくっています。

指針として掲げているのは、”日本の工芸を元気にする!”というビジョン。

なにかを始めるとき、なにかに迷ったとき、私たちはこのビジョンを頭に浮かべます。自分たちの向かう先が間違っていないか、本当にこの方法で工芸は元気になるのか。いつもそこに立ち返って考えてきました。

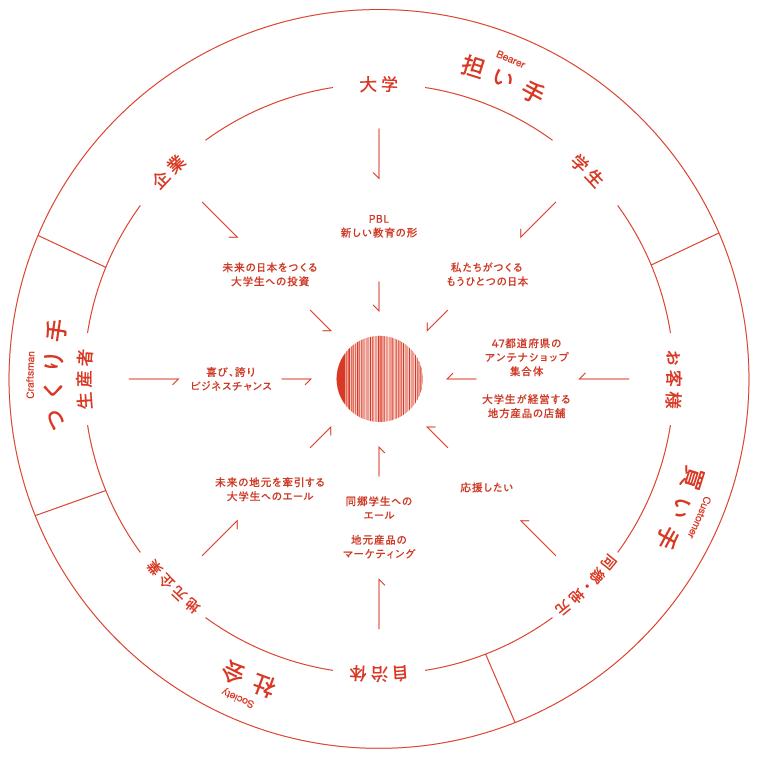

47都道府県の地域産品セレクトショップを学生が経営する、「アナザー・ジャパン」プロジェクト

いま、私たちは新たにひとつのチャレンジを開始しています。

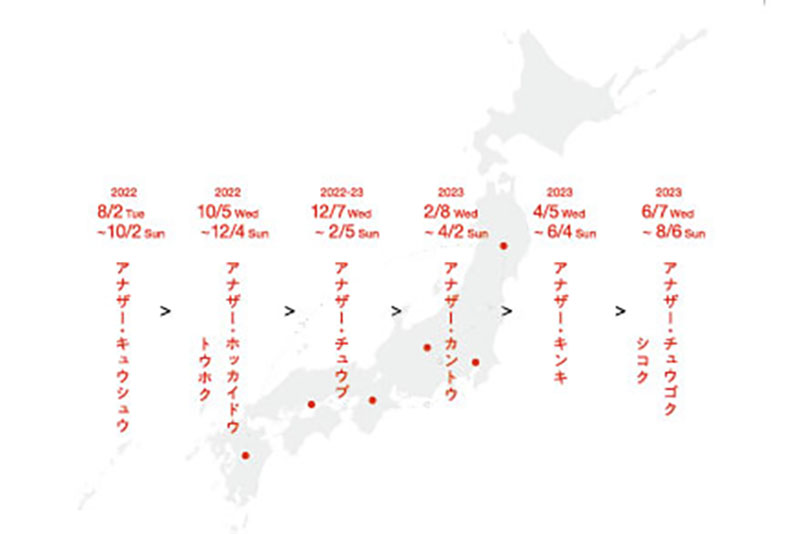

それは、各都道府県出身の学生が集まり、47都道府県の地域産品セレクトショップを経営する「アナザー・ジャパン」プロジェクト。

不動産デベロッパーである三菱地所と協業し、東京駅日本橋口前で開発がすすむ「TOKYO TORCH」街区をプラットフォームに、約5年におよぶ歳月をかけて育てていく中長期型のプロジェクトです。

このプロジェクトで中川政七商店は、これまでに小売業や地域活性事業で培ったノウハウ・考え方を学生たちに教育し、店舗経営をサポートしていきます。

2021年12月9日に第1期生の募集を開始し、全国の学生18名を採用。2022年3月から約半年に及ぶ研修・準備期間を経て、2022年8月2日、約40坪の第1期店舗を開業しました。

(※関連リンク:学生が本気で経営する地域産品ショップ「アナザー・ジャパン」開業)

今後、2027年度には第1期の10倍となる約400坪の第2期店舗の開業を見据えています。

故郷と学生をつなぐ循環の輪を広げたい

アナザー・ジャパンプロジェクトが目指すのは、“日本の未来をつくる人材の輩出”。それはすなわち、東京だけでなく、各地方で活躍する人材を輩出するということです。

プロジェクトに応募した学生たちの中には、「進学で東京に出てきたからこそ、地元の良さに気づくことができた」「地元に貢献できることをやってみたいという気持ちが芽生えてきた」、そんな風に話す人が多くいました。

彼らのように、故郷を離れて都市部へ進学した学生たちが、アナザー・ジャパンを通じて故郷の魅力を再発見し、それを世の中に伝える役割を担う。そのことで都市部と地方の新しい関係が生まれたり、将来故郷に戻った彼らが強力な戦力として地元に貢献したり、そんな未来がおとずれてほしいと思っています。

”日本の工芸を元気にする!”ためにも、地方における人材不足は避けて通れない問題でした。つくり手だけでなく、それを伝える・販売する役割を担う人間がいないと、その工芸は結局衰退してしまいます。

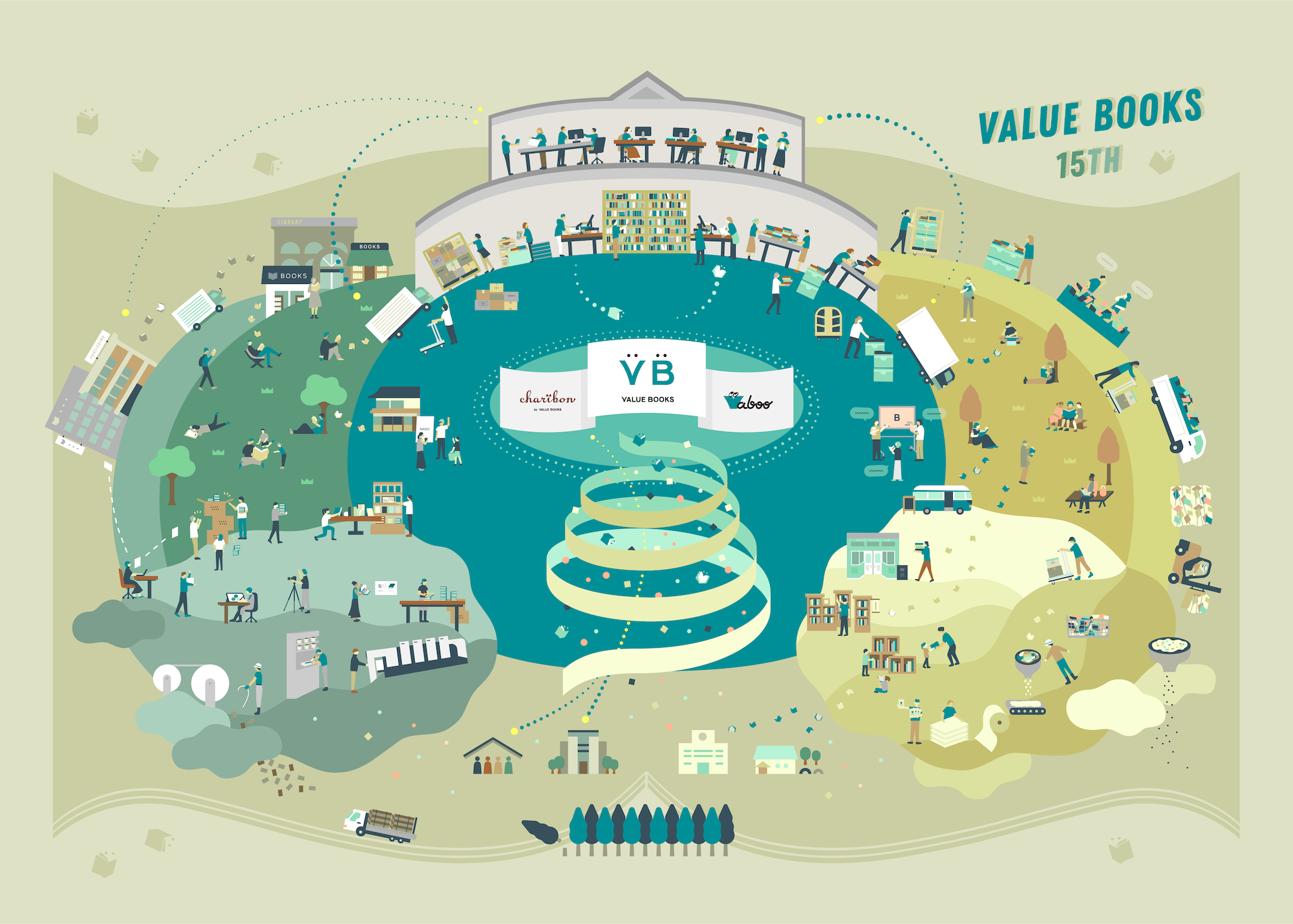

アナザー・ジャパンの取り組みが地元と学生をつなぎ、未来へ循環の輪を広げていくことができれば、その問題を解決する糸口が見えてくるかもしれません。

“失敗”もあり得るからこそ成長できる。フロンティアスピリットと郷土愛を持った18名の学生たち

今回のプロジェクトで私たちが求めたのは、フロンティアスピリット(開拓者精神)と郷土愛をもった学生たちです。

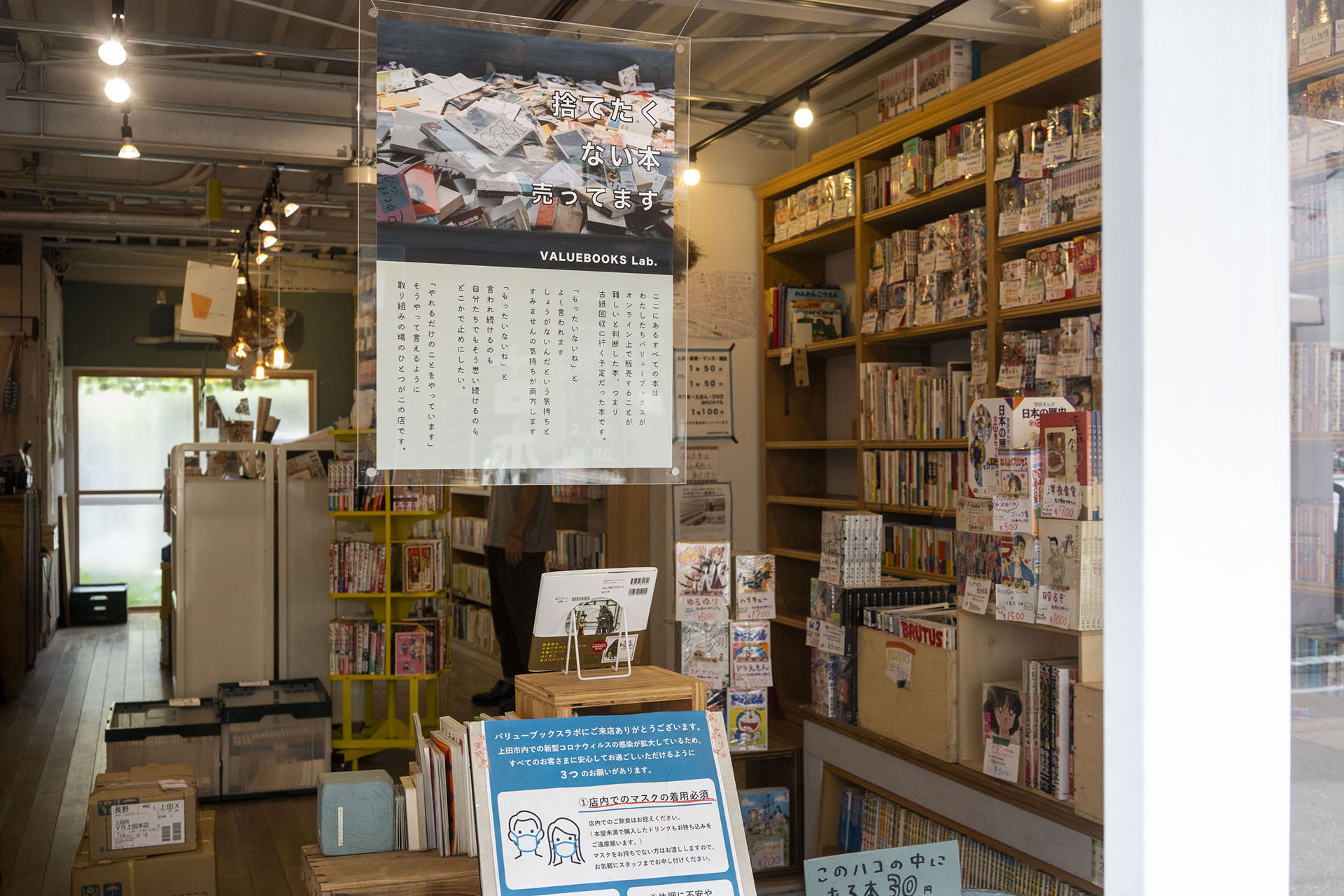

アナザー・ジャパンでは、実際の店舗経営のすべてを学生たちに任せます。中川政七商店の経営研修を受けてもらったあとは、コンセプト策定から商品選定、仕入れ、店頭での接客、売上管理やプロモーション、なにからなにまで自分たちで実践してもらう。

”失敗”する可能性も大いにある真剣勝負の場で必死に自ら考え、実践するからこそ、多くの経験が得られ、地域との関係地も高くなるはず。

そのためには自分の人生を切り開くんだというフロンティアスピリットが不可欠だと考えました。

郷土愛は、地元の魅力を発見して発信するというマインドとも言い換えられます。魅力的な商品をセレクトし、粘り強く仕入れ交渉をおこない、店頭でその魅力を伝えて販売する。郷土愛がなければそういったことは難しい。

アナザー・ジャパン第1期には、そんなフロンティアスピリットと郷土愛に溢れた、本当に頼もしい18人が集まってくれました。

総計2,640時間を超える濃密な研修・準備期間を経て、8月2日にいよいよ1期店舗が開業。店頭でのお客様とのコミュニケーションに手ごたえを感じることもあれば、損益分岐の計算をして「経営」の厳しさを身をもって知ることも。

18人に共通するのは、アナザー・ジャパンを単発のプロジェクトで終わらせず、きちんと継続させて地域に貢献できる場に育てたい、という想いです。開店からの1ヵ月、売上をシビアに分析し、日々改善点を話し合って店舗運営に当たってきました。

「来店数を上げていくために、SNSの発信をもっと増やします。朝のシフト業務としてInstagramストーリーズの更新をお願いしたいので、更新内容について資料にまとめました。必ず目を通してください」

「立ち止まることなく、フラットに店内を回られているお客様へのアプローチがなかなか出来ていません。どうやってお声がけするのがよいか、みなさんの知見を教えてください」

「『今日は時間がないのでまた来ます』とおっしゃる方が多い印象です。その方たちが本当にまた来たくなる仕掛けなど、アイデアある方はぜひご意見ください!」

「店内入って右の棚を入れ替えます。オリジナル商品を含めた赤いものを集めて、めでたく、宴感のある”赤いキュウシュウ”というテーマで。テーマのポスターもつくります。めちゃくちゃかっこいいポスターにするので、ご期待ください」

「売上のデータを簡易なグラフにしてみました。必達目標に向かって各所改善を続けていきましょう。今週は、お盆の15日を除けば先週を上回る売上を記録できています!」

これらは、実際に学生たちが意見を出し合っているチャットスペースからの抜粋です。

細かな気づきから、数字の進捗共有、新しいアイデアの募集まで。それぞれが「経営者」としての自覚をもって、少しでもいいお店にしたいという気持ちで日々取り組んでいます。

開業から1ヵ月。日々の改善が結果につながったこともあれば、まだまだ上手くいかないことも多くあります。

そんな嬉しさも悔しさも糧にして、これからも彼らは店頭に立ち、そして次の特集に向けて仕入れに赴き、1日1日得難い経験をしながら成長していきます。

(※関連リンク:学生自身が綴る、アナザー・ジャパン1期店オープンまでの話)

すべては”日本の工芸を元気にするために!”

来期以降もプロジェクトは続き、アナザー・ジャパンに参加したOB・OGが毎年増えていきます。5年後、10年後、「学生時代にアナザー・ジャパンで働いてたんです」という人たちが、地元に何らかの関わりを持ちながら活躍してくれる。

その輪が広がっていくことこそ、アナザー・ジャパンプロジェクトの目指すところです。

同プロジェクトのコンセプトは”私たちがつくる、もうひとつの日本”。

故郷に貢献したい学生たちの想い、そしてアナザー・ジャパンが目指す”もうひとつの日本”の姿は、私たちのビジョン”日本の工芸を元気にする!”と重なっています。

日本の未来は明るい。そう信じて、これからも私たちは活動していきます。

中川政七商店、そしてアナザー・ジャパンの今後の展開に、ぜひ注目していてください。

<店舗情報>

学生が経営する47都道府県 地域産品セレクトショップ「アナザー・ジャパン」

・営業時間 11:00~20:00

・住所 東京都千代田区大手町2-6-3 TOKYO TORCH銭瓶町ビルディング1階 ぜにがめプレイス

文:白石雄太

.jpg)