日本人は古くから、ふだんの生活を「ケ」、おまつりや伝統行事をおこなう特別な日を「ハレ」と呼んで、日常と非日常を意識してきました。

晴れ晴れ、晴れ姿、晴れの舞台、のように「ハレ」は、清々しくておめでたい節目のこと。こちらでは、そんな「ハレの日」を祝い彩る日本の工芸品や食べものなどをご紹介します。

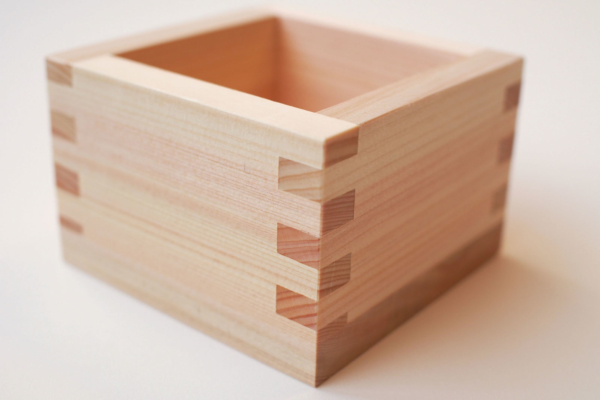

「枡」は邪気を払い健康を祈る縁起もの

2月3日は節分。豆をまいて、災いをもたらすとされる鬼(邪気)を追い払います。

「鬼は外ー!福は内ー!」。鬼の面をかぶったお父さんをめがけて子どもたちが一生懸命に豆をまくという、サザエさん一家では毎年ひと悶着ありそうな微笑ましい風景は、現在の日本の家庭では少なくなってしまったかもしれません。

節分は立春の前日ということで、昔から大晦日のように考えられていました。節分にまいた福豆を自分の歳の数だけ食べ、次の年も健康に過ごせるようにという願いを込めて、福を取り入れます。

子どもの頃はすぐに食べ終わってしまって「足りない~」と思っていた豆も、三十路に入った頃からは「さすがに多いぞ‥‥」と感じるようになりました。しかし今年もがんばって豆をポリポリ食べたいと思います。

さて、豆まきに欠かせないのが「枡(ます)」。おめでたい席で目にすることが多い枡ですが、元々は穀物やお酒などの体積を計る道具として活躍してきた大切な道具です。

農民が穀物の種をまくとき、収穫量を計るとき、年貢をおさめるときなど、一年を通じて欠かせないもので人々の基準でもありました。

神さまに捧げるお供えものとして米や豆などが入れられた枡は神聖なものであり、「縁起物」として考えられるようになります。それは「ます」という読みが「増す」や「益す」に通じ、「幸福が増す」「益々めでたい」などと、ハレの日にふさわしいものとされてきたから。

また、枡の組み方を見てみると「入」の字に組まれていますね。「大入り」の縁起を担いでいることからも、枡は現在でもさまざまなハレの日に登場しているんです。

全国一の枡の産地、岐阜県大垣市

岐阜県大垣市は、「木枡」の生産において全国の8割をつくる日本一の産地。年間約200万個の枡を全国に出荷しています。

「大橋量器」は、この大垣市で創業以来、日本の伝統の枡を製作してきました。枡の材料となるのは檜(ひのき)。大垣市は木曽や東濃など日本有数の檜の産地に近く恵まれた土地です。

檜材は高級なものですが、枡に使うのは丸太から柱などの建築材をとった後の端材を使うので、環境にもやさしいのだそうです。

丁寧に乾燥させた木材から板を切り出して加工していきます。側板に枡の組目となる溝(ほぞ)を掘り、ていねいに糊を塗って組み立てます。

枡はお酒を飲むときに直接口をつけることもあるので、持ったときの手触りだけでなく口当たりも大切。側面を磨いたり、すべての辺(ひとつの枡で12辺!)を手がんなで面取りをする技は、枡職人の腕の見せどころだそう。

良い材料と確かな技で、大垣の枡がつくられているのです。

節分の翌日、明日は立春。暦のうえでは春の到来です。まだまだ寒い毎日ですが、あたたかくして気持ちは「ますます」晴れやかに。春を迎えましょう。

<取材協力>

有限会社大橋量器

http://www.masukoubou.jp

枡工房枡屋

http://www.masuza.co.jp

文・写真:杉浦葉子

※こちらは、2017年2月3日の記事を再編集して公開しました。