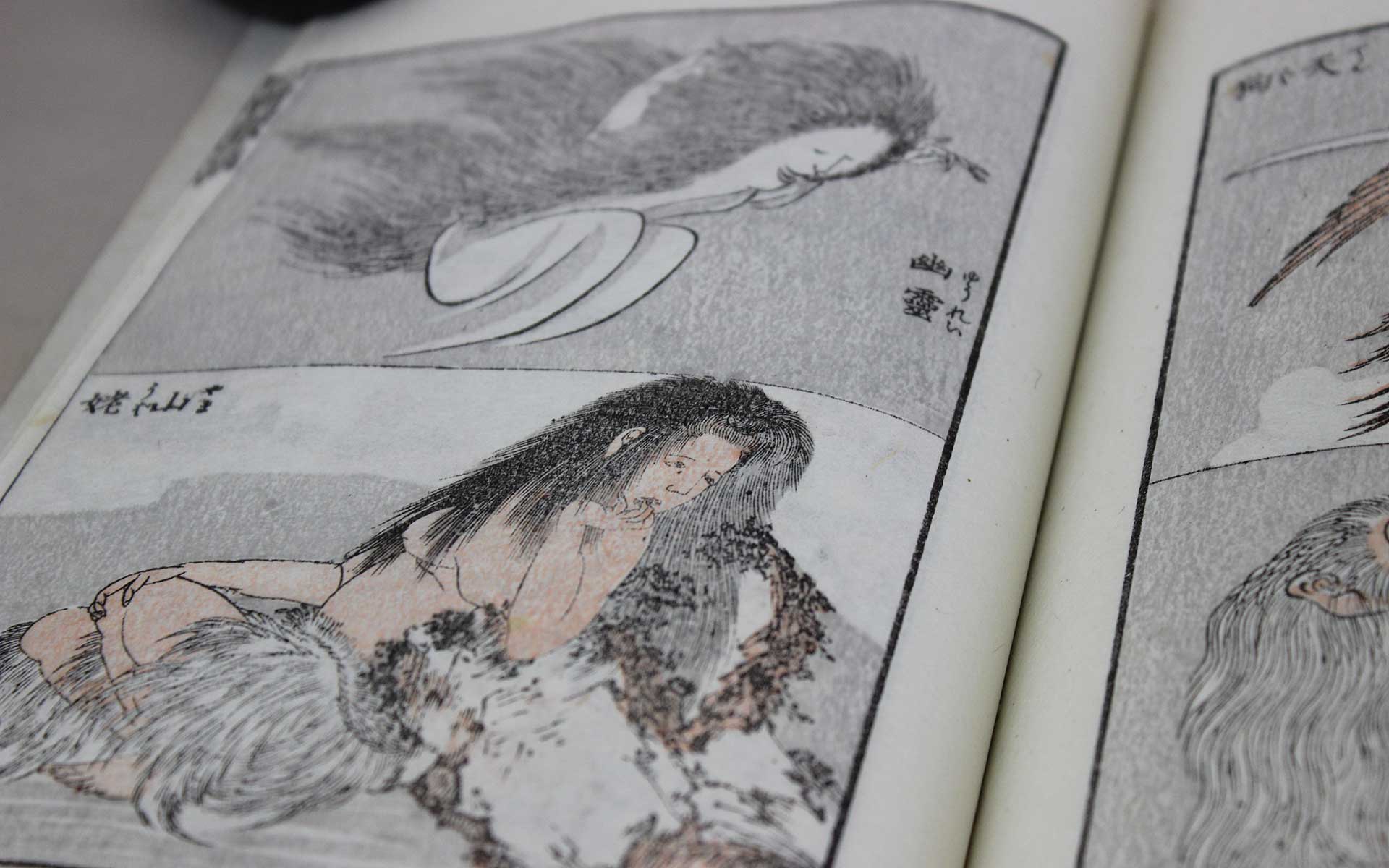

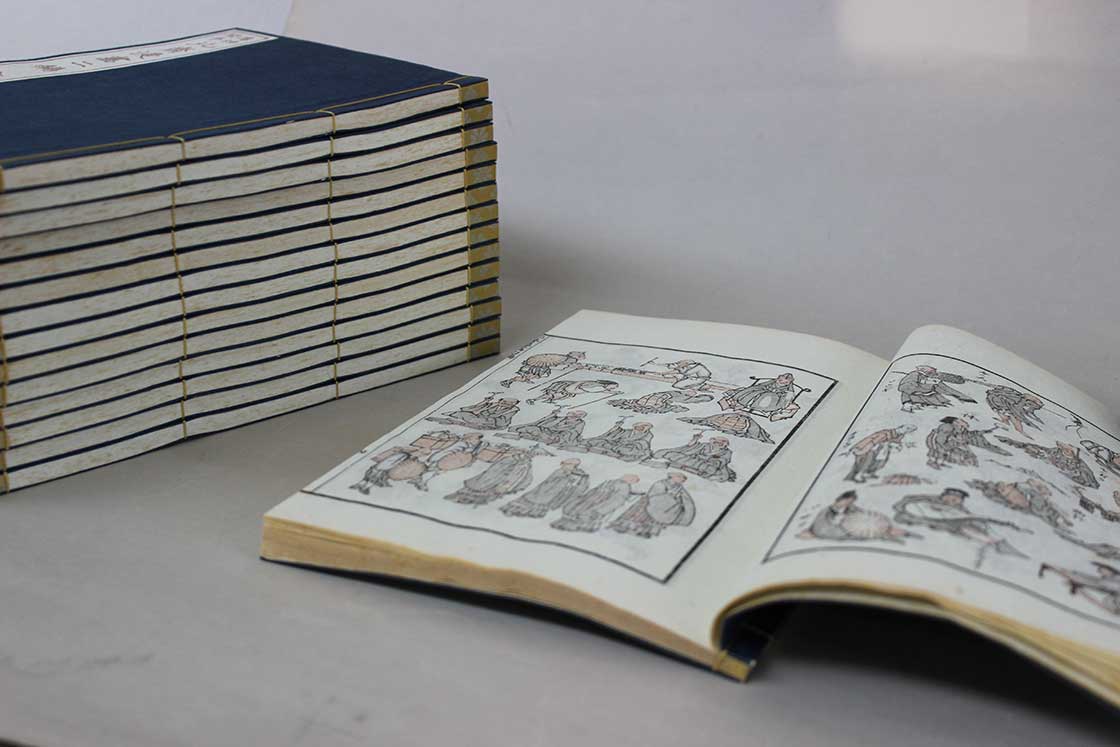

成人式や結婚式、子どもの入学・卒業式といった人生の節目に袖を通す、ドレスや着物などの晴れ着。

高温多湿な日本の気候で、こうした晴れ着の保管は非常に難しいもの。

気をつけていたつもりでもカビが生えてしまったり、虫に食われてしまったり。そんな失敗を防ぐため、晴れ着、特に着物の収納に古くから活躍してきたのが、“桐”のたんすです。

桐たんすというと、昔の嫁入り道具の定番でおめでたいもの、といったイメージしか持ち合わせていない人も多いかもしれません。

実際は、日本の気候に適応するための高い機能性を兼ね備えた家具であり、その性能は、今の時代においても衣服収納の“最上級”とされるほど。

しかし近年、人々の価値観や住環境が変換する中で、その数は減少の一途を辿っています。

大切な衣服を守りたいニーズ自体は変わらないならば、これからの時代に桐たんすの持つ機能性を活かす道はないものか。

日本一の桐と称される「会津桐」の里、福島県の三島町で、桐たんすづくりや桐の持つ可能性について聞きました。

会津桐たんすの圧倒的な気密性

ほかの木材に比べて軽い、熱を通しにくい、水が浸透しにくい、伸縮が少ない、といった特徴を持つ桐の木。

中でも、福島県大沼郡三島町を中心とした一部のエリアで育った桐は「会津桐」と呼ばれ、材の緻密さや木目の美しさから日本有数の品質をもった桐として重用されてきました。

「冬が長い影響なのか、木目の中で冬目と呼ばれる部分が太くなります。その結果、はっきりと美しい木目が出てきます。材が緻密で、削ったときには非常に綺麗な光沢が出る。そして桐の中では少し硬い部類なので、しっかりとした加工ができることも特徴です」

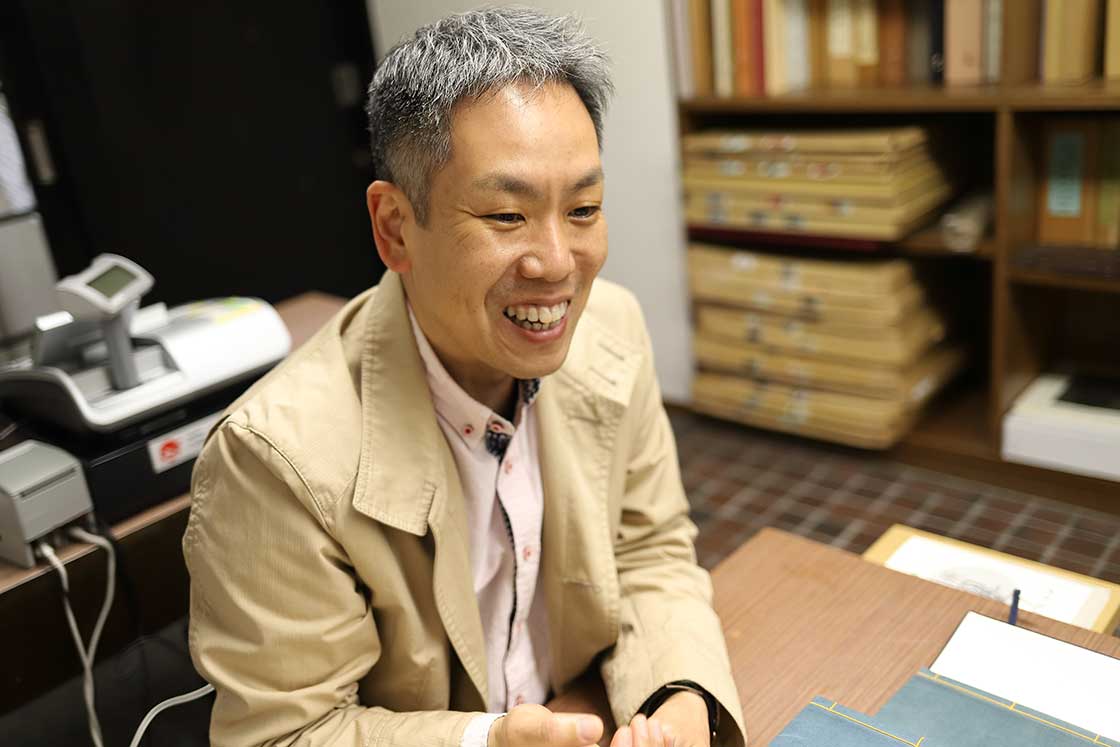

三島町で「会津桐」のみを使って桐たんすづくりを続ける会津桐タンス株式会社の板橋充是さんは、そう話します。

会津桐タンス 管理部長 板橋充是さん

会津桐タンス 管理部長 板橋充是さんこうした会津桐の特徴と、職人による精密加工が合わさった結果、会津の桐たんすは着物や貴重品の保存に高い効果を発揮してきました。

「桐は湿気を吸ったり吐いたりする性質を持っているので、年間を通じて内部の湿度があまり変動せず、カビが生えにくいんです。

また、着物につく虫が嫌がる成分を含んでいて防虫効果もあるとされています。個人的には、非常に気密性が高いのでそもそも虫が入り込めないんだと思っています」

修理を繰り返して長く使えることも特徴のひとつ。こちらは、上半分だけ新調したタンス

修理を繰り返して長く使えることも特徴のひとつ。こちらは、上半分だけ新調したタンスその気密性の高さは、新潟・福島で水害があった際にも証明されたのだとか。

「洪水で、弊社のお客様が使われていた桐たんすが流されてしまったんです。

ぷかぷかと水に浮いている状態で発見され、引き上げてみると、中の着物がまったく濡れておらず、大変感激されました。

桐たんすの性能は本当にすごいと感じましたね」

このほか、火災にあった際にその難燃性、気密性のおかげで中身が無事だったこともあったそう。衣服収納の“最上級”というのも頷けます。

使えるまでに35年

こうした性能の高さを実現するためには、熟練の加工技術はもちろん、桐の木を育てる段階からさまざまな手間暇をかけて準備をする必要があります。

「太さの目安として直径30〜40cm。30年以上は育てないと使える桐になりません」

と、板橋さんが言うように、まず使える材料になるまで30年以上。桐は、きちんと手をかけて育てないと10〜20年ほどで寿命を迎えてしまうため、その間も気が抜けません。

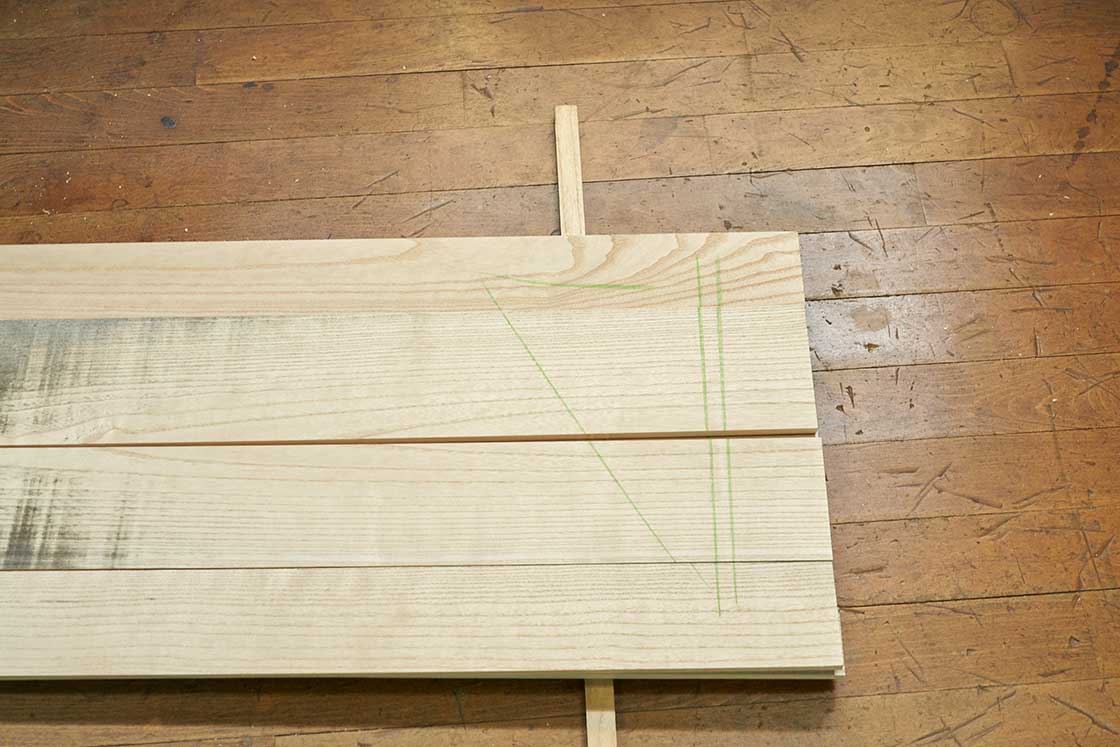

敷地内に保管している桐の木材。時間が立つほどシブが出て黒くなってくる

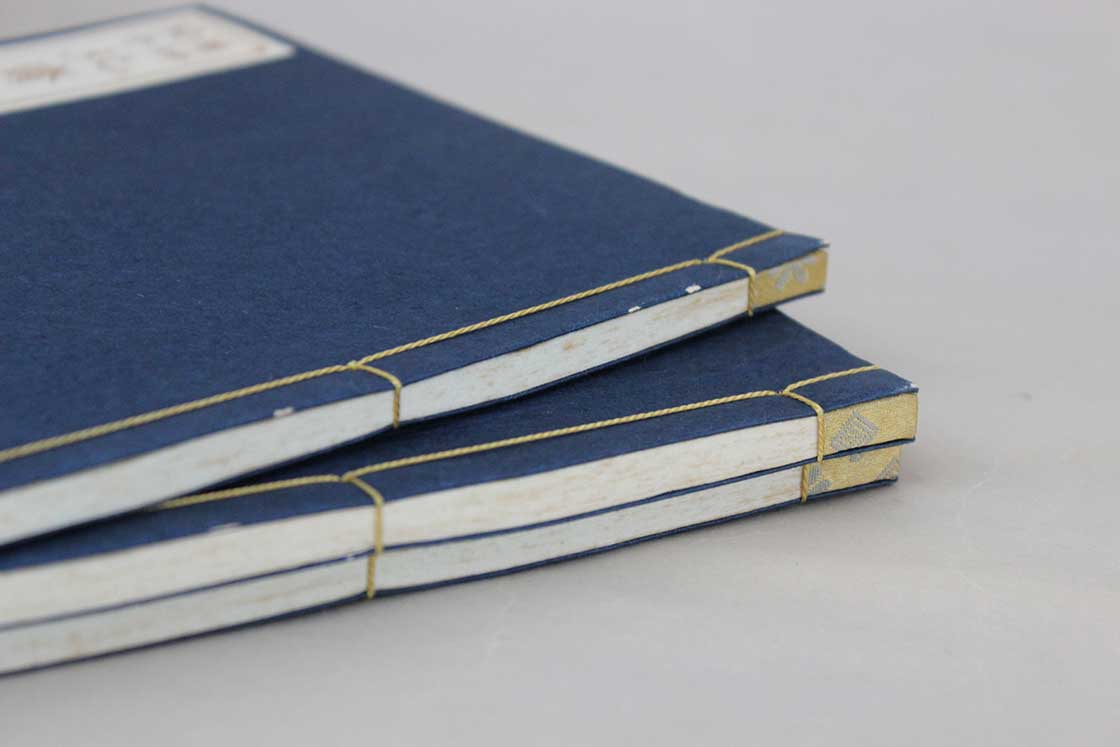

敷地内に保管している桐の木材。時間が立つほどシブが出て黒くなってくるさらに、伐採してからは、変形を抑えるための乾燥と、後の変色を抑えるためのシブ抜きに3年〜5年。そこまで管理してようやく、材料としてのスタートラインに立てます。

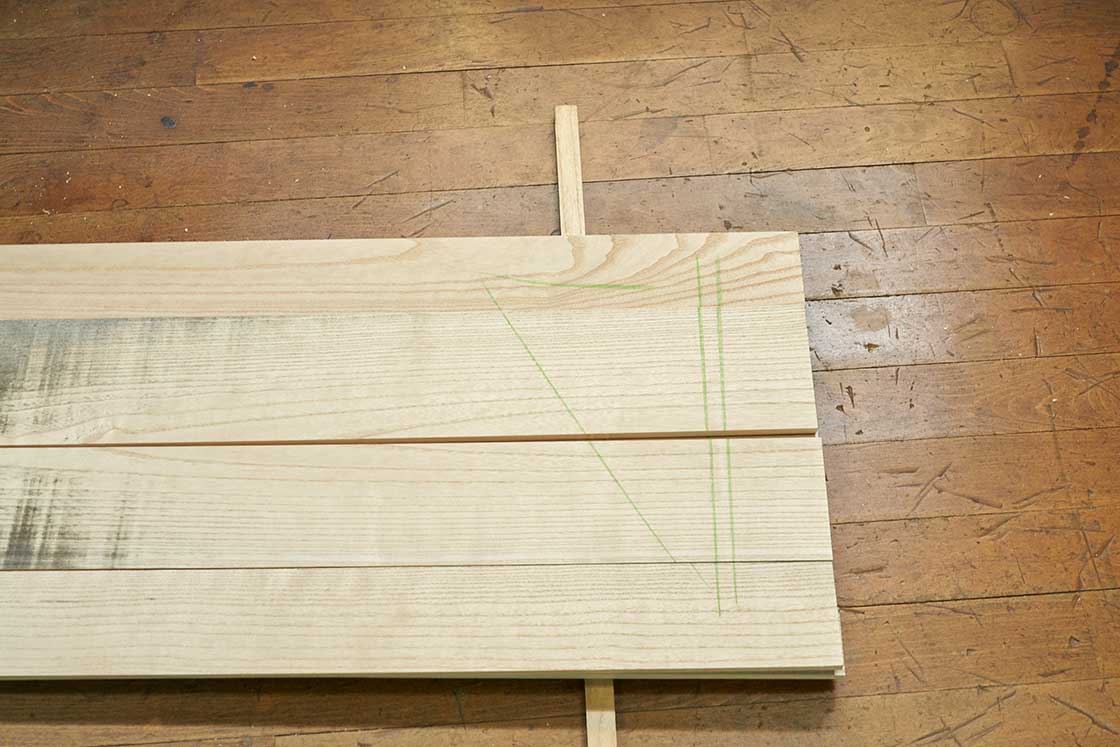

乾燥を終えて切り出した木材。たんすの表面に使えるのは、木目が綺麗に揃っている部分だけ。左側の間隔が広いところは使えない

乾燥を終えて切り出した木材。たんすの表面に使えるのは、木目が綺麗に揃っている部分だけ。左側の間隔が広いところは使えない 桐は樹の中心に穴があって幅広板がとり難い。また、なるべく無駄を出さないために、継ぎ合わせて使用する

桐は樹の中心に穴があって幅広板がとり難い。また、なるべく無駄を出さないために、継ぎ合わせて使用する 柾目を揃えて一枚の板をつくる下ごしらえの作業中

柾目を揃えて一枚の板をつくる下ごしらえの作業中非常に手間と時間を要する桐の生育ですが、桐たんすの最盛期だった昭和40年頃には1本数百万円で取引きされており、多くの人が競って育てていたのだそう。

また、かつては女の子が生まれると家の近くに桐を植え、嫁入りの時にはその桐でたんすをつくり、親の想いを詰め込んで持たせる風習も盛んでした。

「実際には、シブ抜きまで含めると35年ほど掛かるので、嫁入りに間に合わないこともありました。その時は、すでに工場にある材料と交換する形でたんすをつくっていましたね。

桐が高値で売れるので、そのお金でたんすをつくって、他の道具も揃えて結婚式の費用まで賄えた家もあったようです」

100組に1組しか買わない。桐たんすの現実

地域の文化に深く関わっていた桐の木ですが、外国から入ってくるの安い輸入材の影響などもあり、桐の植栽はどんどん減少していきます。

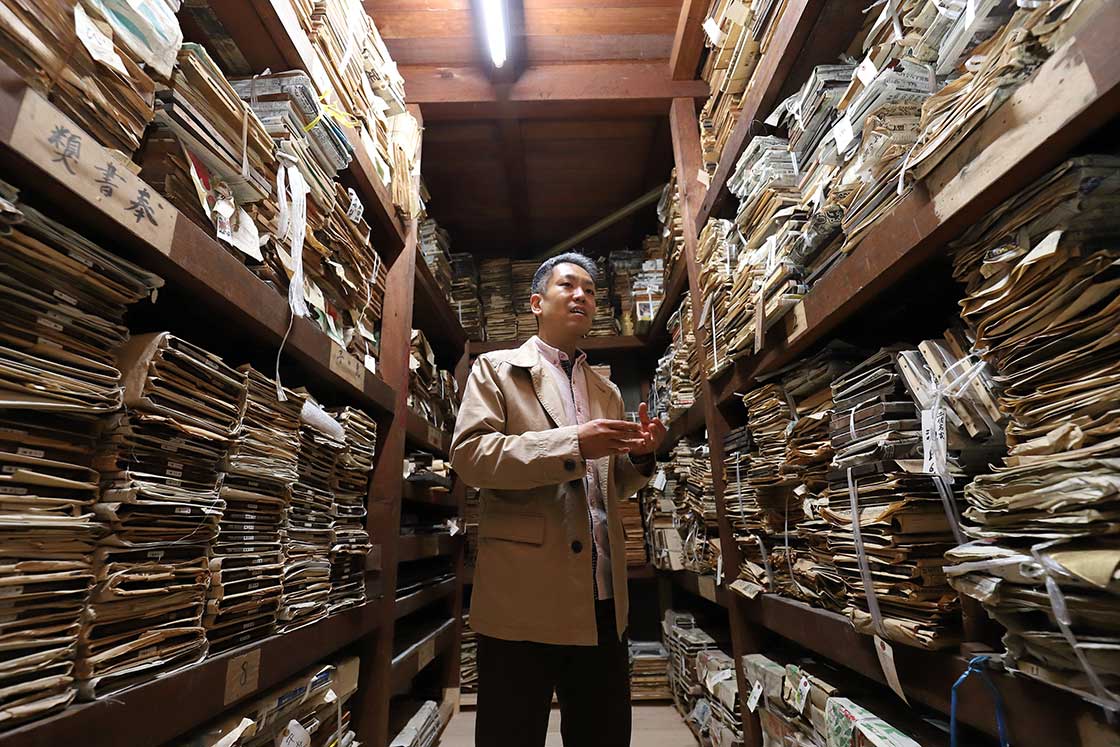

「昔は桐畑で何十本もまとまって植栽されているところがいくつもありましたが、今はあちこちにポツリポツリと生えているものをかき集めないといけない状況です」

これだけの桐材を保管しているところはほとんどないんだとか

これだけの桐材を保管しているところはほとんどないんだとかさらに、桐たんす自体も時代の変化に抗えず、生産数はどんどんと減少しています。

「今でも、自分の娘の嫁入りにたんすを贈りたい親御さんはいらっしゃいます。

そうした親子が年間100組ほどは弊社の展示場に足を運んでくれるのですが、結局、娘さんの方が『いらない』と言って断ってしまう。

お買い上げいただけるのは、100組中1組といったところでしょうか」

マンション住まいで大きなたんすが置きづらいことや、そもそも着物を着る習慣がなくなっていることもあって、立派な桐たんすをもらっても必要ないと考える人が大半のよう。

「40年前は、お嫁に行くときに1棹(さお)、2棹は当たり前という時代だったんですが。需要はかなり減っています」

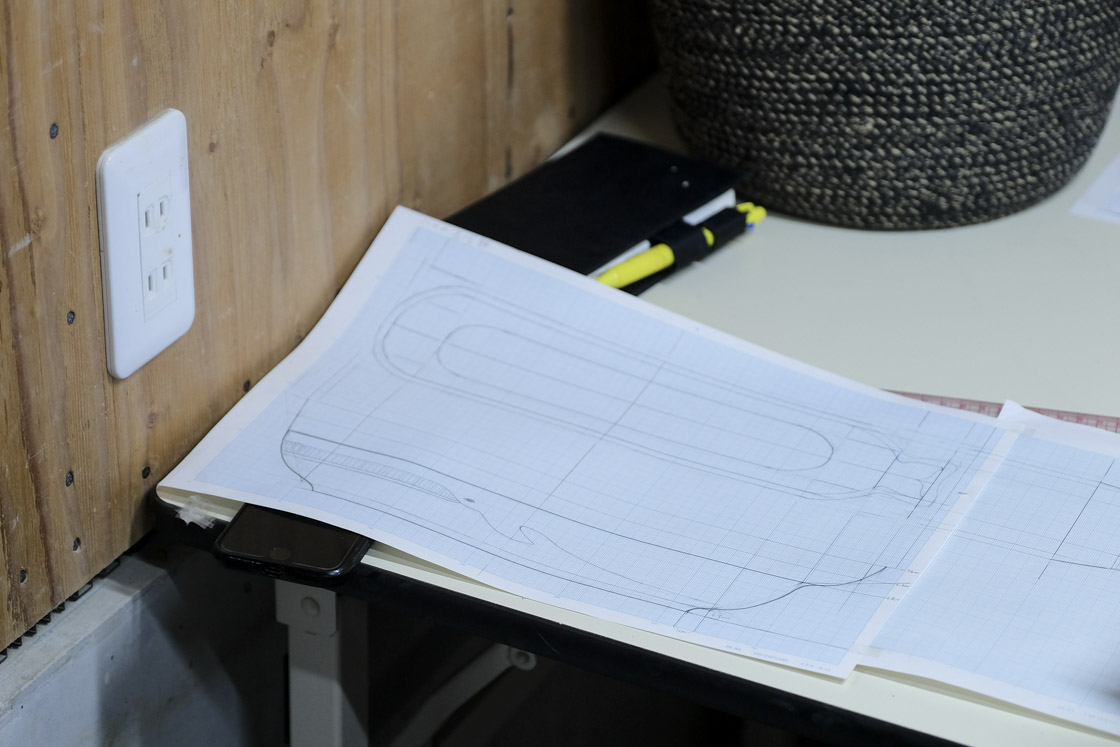

内部は色々なパターンがあり、実はサイズも含めて柔軟にオーダーできる

内部は色々なパターンがあり、実はサイズも含めて柔軟にオーダーできる桐の米びつにバターケース。桐の特徴をいかした新商品

生産数減少にともなって、桐たんす職人の数も少なくなってきているといいます。

会津桐タンス株式会社で30年以上のキャリアを持つ二瓶さん

会津桐タンス株式会社で30年以上のキャリアを持つ二瓶さん 精密な加工を要するタンスづくりには、かんなを極めることが必須となる

精密な加工を要するタンスづくりには、かんなを極めることが必須となる 組み立てから修理まで、基本的にすべての工程をひとりの職人が担当する

組み立てから修理まで、基本的にすべての工程をひとりの職人が担当する仕事がなくなると、新しい人を雇えず、後継者が完全に途絶えてしまう。

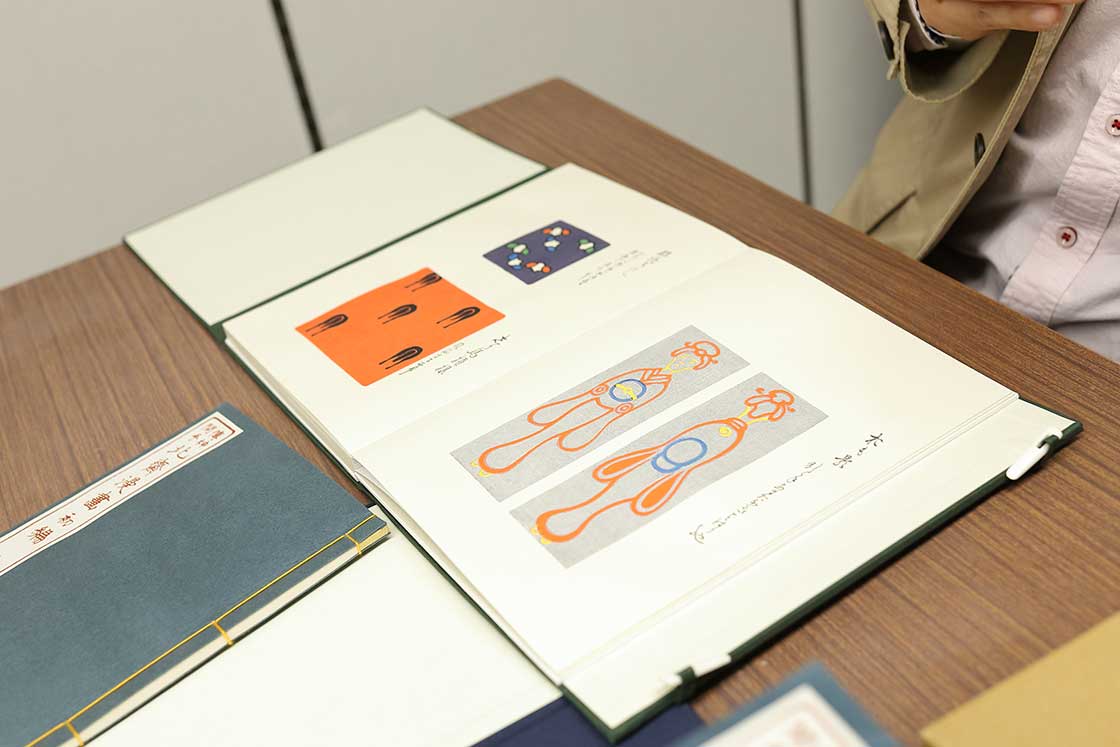

会津桐タンス株式会社では近年、技術継承の意味も込めて、たんす以外の商品開発にも積極的に取り組んでいます。

「もう少し身近なもの。茶筒だったり、米びつだったりをつくっています。

重要なのは、桐の良さ・特徴をいかせるのかどうか。

軽さ、断熱性、気密性のあるものづくり。かつ、時代に合った商品をつくりたいと考えています」

会津桐でつくった米びつ

会津桐でつくった米びつ米びつにしても、茶筒にしても、気密性や湿度の調整は大切で、確かに、桐でつくれば理にかなっています。茶筒の開閉の機構は、たんすの引き出しの加工技術を応用しているのだそう。

気密性を利用した、スライド式の茶筒

気密性を利用した、スライド式の茶筒最近取り組んでいるのはバターケース。

「真夏は無理ですが、それ以外の季節は机の上に出しっぱなしにしておいてもバターが溶けず、いつでも塗りやすい状態で使えて快適です。

桐の断熱性のなせる技かなと思います」

シンプルな商品ながら、桐材のブロックをくり抜いてつくっており、そのおかげで内側に角がなく洗いやすいなど、細かい工夫もされています。

これからも、桐でつくる必然性があるもの、自分たちの技術をいかせるものに挑戦していくつもりとのことでした。

桐の椅子は、その軽さに驚きます。肌触りも優しく、ご高齢の方に好評なのだそう

桐の椅子は、その軽さに驚きます。肌触りも優しく、ご高齢の方に好評なのだそう1棹100万円前後にもなる桐たんすの補填にとしては厳しいですが、桐の良さに触れる入り口として人々の手に渡れば、桐たんすの魅力が見直されるきっかけになるかもしれません。

30年後、今年植えた桐でたんすをつくりたい

桐たんすそのものに関しても、嫁入り需要は減少したものの、50代以上の方からの注文や、修理の依頼はまだまだ健在とのこと。

引き出しのレール部分は、貼り付けではなく、分厚い状態から彫り出してつくることで、経年しても隙間があかない

引き出しのレール部分は、貼り付けではなく、分厚い状態から彫り出してつくることで、経年しても隙間があかない こうした小物入れサイズのものでも、その気密性は健在

こうした小物入れサイズのものでも、その気密性は健在さらに、サイズの小さなタイプや、洋間にも合うチェストタイプなどをラインアップし、間口を広げつつあります。

チェストタイプのたんす

チェストタイプのたんす大切なものを大事に保管したい。そのニーズが変わらない以上、衣服収納の“最上級”である桐たんすの本質を変えずに、今の時代にあった収納を実現できる可能性も十分にあると感じます。

この春には、「桐たんすの格好良さに惹かれた」新入社員が東京からやってきました。

東京工芸高校の卒業生である彼女は「古いたんすにも魅力がある。現代風に少しリメイクしてみたり、取り入れやすいサイズにしてみたり、挑戦してみたいです」と話します。

東京からやってきた新入社員

東京からやってきた新入社員若い人たちにも響く魅力は必ずある。それが伝えられれば、需要も回復し、職人を目指す人も増えるかもしれない。

桐たんすをかっこいいと感じる彼女は、この会社にとって、そして地域の人にとって、きっと励みになる存在なのではないかと感じます。

桐畑の再生にも町ぐるみで取り組み始めた三島町。板橋さんも、東京からやってきた彼女も、口を揃えて話したのは「今植えた桐で、30年後にたんすをつくりたい」ということ。

耐用年数100年ともいわれる桐たんすづくり。時代に合わせたアップデートを模索しながら、次の30年にどんな形で続いていくのか、この先がとても楽しみになりました。

<取材協力>

会津桐タンス株式会社

http://www.aizukiri.co.jp/

文:白石雄太

写真:直江泰治

*こちらは、2019年10月8日の記事を再編集して公開いたしました。