大きな買い物である家具。

なかなか取り替えるものでもないですし、本当に納得できるものを選びたいなと思います。

この週末、そんな家具を「買わずに」楽しみながら味わえるイベントが開催。まち全体が「家具のギャラリー」のようになる、「クラフトマンズ デイ」です。

イベントの先頭に立つのは、いつもは工場で汗を流しているクラフトマン=職人たち。職人の技を間近で見学できるオープンファクトリーや、自ら体験できるワークショップも開催されます。

ショールームを飛び出して、近い距離で家具の魅力をたっぷり堪能できる3日間です。

日本でいち早く、家具に“デザイン”を取り入れた大川家具

会場となるのは福岡県大川市。意外と知られていませんが、実は430年以上の歴史を持つ、日本一の家具の産地です。

九州随一の大河・筑後川の河口近くに位置する大川

九州随一の大河・筑後川の河口近くに位置する大川人口およそ3.5万人。車で走れば約20分で端から端まで行けるほどの小さなまちですが、工場の数はなんと300社以上にも及びます。

大川の家具の特徴は、なんといってもそのデザイン性の高さ。技術はもちろんのこと、芸術性に富んだ、見た目にも美しい家具が揃います。

特許を持つオリジナル技術で加工した「丸庄」のソファ

特許を持つオリジナル技術で加工した「丸庄」のソファ実はここ大川は、日本でいち早く家具を“道具”から脱却させた産地。

“使うための道具”だった家具に、“デザイン”の要素を取り入れた製品を長年提案してきました。それまでの家具の概念を、「インテリア」に昇華させた産地といっても過言ではありません。

そんな歴史ある大川で開催される「クラフトマンズ デイ」。どんな体験ができるか、のぞいてみましょう。

日本一長い家具展示

目玉企画の一つが、まち全体を舞台にアートのように家具を飾る企画、「ファニチャーストリート」。日本一長い家具展示場が出現します。

その長さは総長200m。江戸時代の風情を残す大川が家具の大見本市となり、民芸家具から組子細工、北欧スタイルから和モダンまで、様々なタイプの大川家具が古い町並みに集結。見て歩くだけで楽しめそうです。

ファニチャーストリートの会場となる大川の町並み

ファニチャーストリートの会場となる大川の町並みさらに、この祭典のために特別に作られたソファやテーブルがお披露目。イタリアの家具産地・ポルデノーネ市のデザイナーが大川をイメージしてデザイン・設計。それをもとに、大川の職人が技術力を結集させて作り上げた作品が20点ほど並びます。

組子技術で製作した組み立て式茶室「MUJYOAN – 無常庵」の新作も披露

組子技術で製作した組み立て式茶室「MUJYOAN – 無常庵」の新作も披露職人の技と想いを体感できる、オープンファクトリー

「どんなに難しいオーダーにも応える」が、大川家具職人の合言葉。その技術の高さを目の当たりにできるのがこのオープンファクトリーです。

いつもは閉ざされている工場が開放され、100人もの職人がお出迎え。480年の歴史と技術を誇る家具・建具職人たちの手仕事を間近に見ることができます。

また、半数の工場でワークショップも開催。組子コースターや、ヒノキのバスチェア、木のスピーカー、テーブルコンテナ等の体験コンテンツが目白押し。1日中いても時間が足りないかもしれませんね。

国内外で評価される大川家具の背景

多彩な家具を生み出す技術をもつ大川だからこそ開催できるこのイベント。その背景には、各分野のプロたちの連携がありました。

480年の歴史を受け継ぐ大川には、伝統的に引き継がれてきた組子や彫刻などの伝統工芸だけでなく、ガラス加工、金具製造など、それぞれの技術で細分化された専門の職人が働いています。

機能性・アート性の高い家具を作るためには高度な技術が要求されるため、昔から分業でものづくりをしていたそうです。

また、丸太からの製材、組み立て、塗装、販売、運送に至るまで、地域内で完結できるのも、大川ならでは。各分野の技術を極めたプロが連携をしながらも、分担して作業をするため、常に高いクオリティーでのものづくりができるといいます。

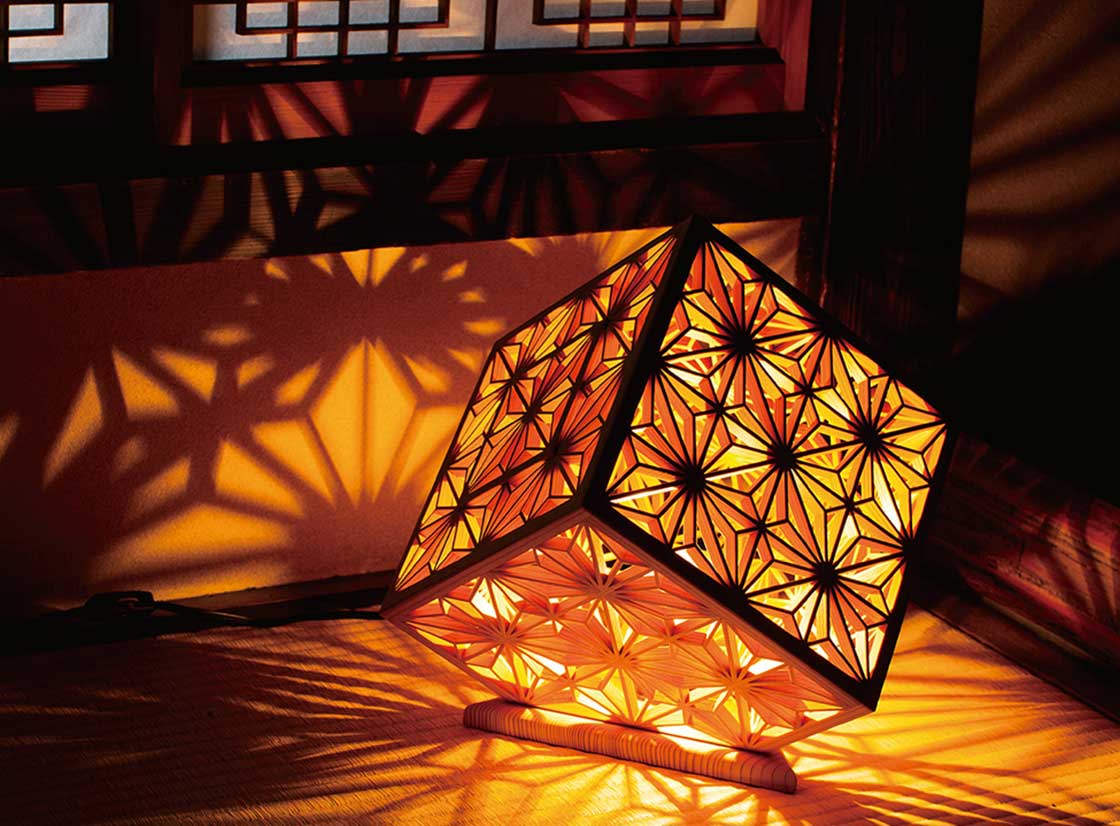

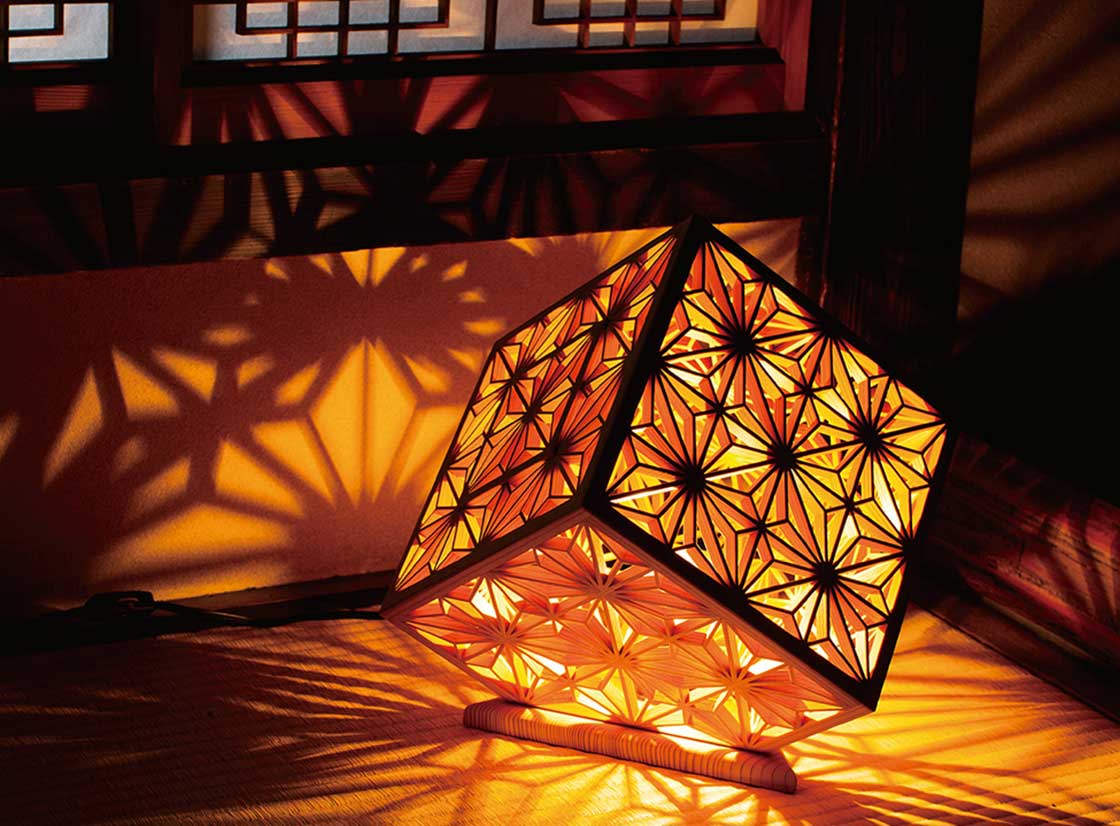

大川組子のランプシェードは、光と木の芸術品のよう

大川組子のランプシェードは、光と木の芸術品のよう職人の技と芸術性を体感する

「『家具を買ってもらうこと』がこのイベントの目的ではありません」。そう、大川市役所の担当者は話します。

「大川家具をアートのように楽しんで見てもらい、その技と芸術性を体感してほしい。また、職人と直接話すことによって、彼らの家具にかける想いを感じてほしいなと思っています。

このイベントは、職人やデザイナーが長年あたためていた企画です。これだけ大規模に工場が開放されることは歴史上これまでありませんでした。ぜひ、大川のクラフトマンたちの手仕事を間近で見てみてください」

地元の人から「おふろうさん」の名で親しまれる風浪宮ではオープニングイベントが開催(※プレス向け)

地元の人から「おふろうさん」の名で親しまれる風浪宮ではオープニングイベントが開催(※プレス向け)ショールームに行くのは少しハードルが高いけれど、「クラフトマンズ デイ」なら職人さんと話したり体験をしながら楽しんで家具を知れるはず。

また、家具は毎日の生活を長く共にするものだから、せっかくなら信頼できる人から直接買いたいもの。作った人の顔が分かる家具はより一層、愛着が持てそうですね。

クラフトマンズデイ

開催日時:

2018年11月2日(金)※関係者のみ

2018年11月3日(土・祝)10:00~20:00

2018年11月4日(日)10:00~20:00

開催場所:大川産業会館ほか市内(福岡県大川市酒見221-3)

(市内27会場の周遊バスが4コース巡回。乗車料1000円)

料金:入場無料・予約不要 ※ワークショップは有料

HP:https://www.craftsmansday.com/

文:猫田しげる