こんにちは。さんち編集部の西木戸弓佳です。

突然ですがみなさんは、「移住」を考えたことがありますか?

私が今回取材をしたのは、全国でも珍しく人口が増え続けている地域、福井県鯖江市。その東部に位置する人口4200人ほどの小さな町、河和田(かわだ)地区に、近年多くの若者が移り住んでいるそうです。

移住目的の多くは、この地域の産業。河和田地区は漆器、めがねの一大産地であり、周辺地域を含めると和紙、刃物、たんす、焼き物など、様々な工芸品が作られているものづくりの町です。その産業に惹かれ、県外から人が集まっていることから「移住の町」として注目を集めています。

ところで、「移住」にどんなイメージをお持ちでしょうか。最近よくメディアで取り上げられるその言葉は、“スローライフ”、“田舎暮らし”といったニュアンスで伝えられることが多いような気がします。

だけど、河和田で出会う人たちはそのイメージとは少し違いました。毎日頭をフル回転させながら、時には深夜、休日まで時間を惜しんで働く人たち。

「この町を変えたいと思ってる」

「田舎も都会も、自分で仕事をつくりだすのは同じ」

「今の環境が本当に楽しい」

と、いきいきと話す若者が集まるパワフルでエネルギッシュな小さな田舎町。もしかすると、都会のように簡単に情報が入ってきにくい地方だからこそ、感度が高く自ら動く行動力を持った人たちが集まっているのかもしれないと思いました。

彼らはなぜこの町に移住したのか?不安はなかったのか?住んでみて実際どうなのか?

生活のこと、仕事のこと、移住をした若者たちに今の様子を聞いてみました。

町を変えた、1人目の移住者

新山「僕が河和田に来た頃、ひとりも知り合いがいなかったんです。まずは出会いを求めて、地元の人に若者が集まる繁華街を聞いて行ってみたら‥‥ただのショッピングセンターでした(笑)」

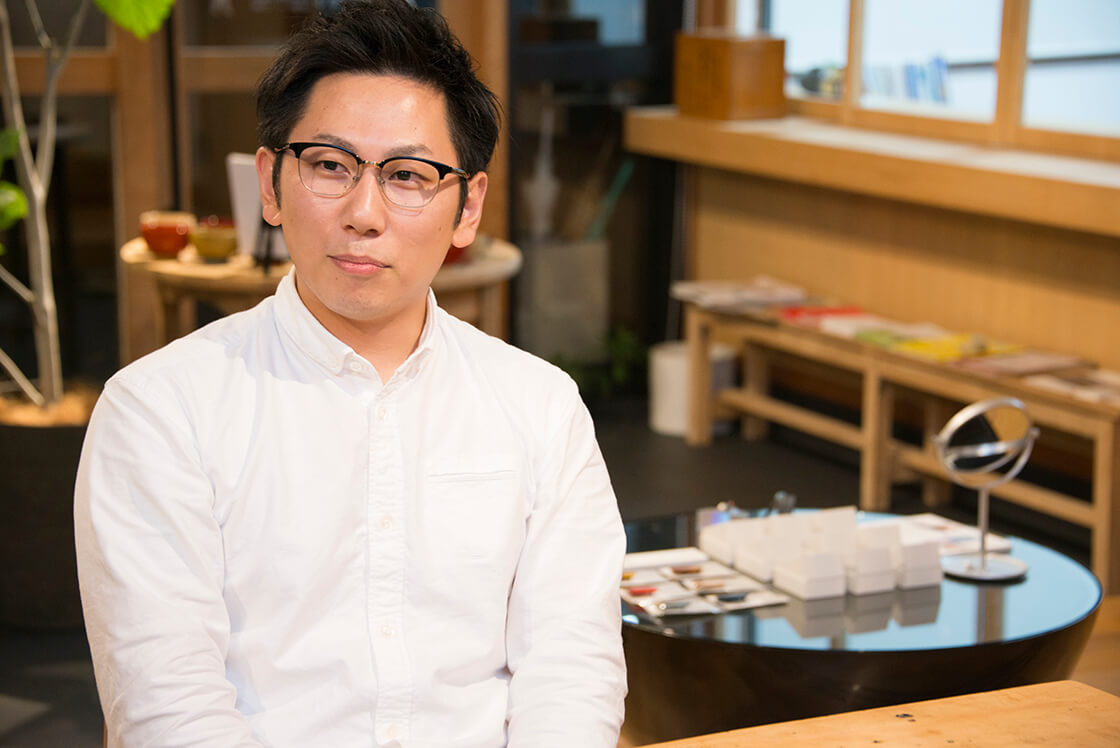

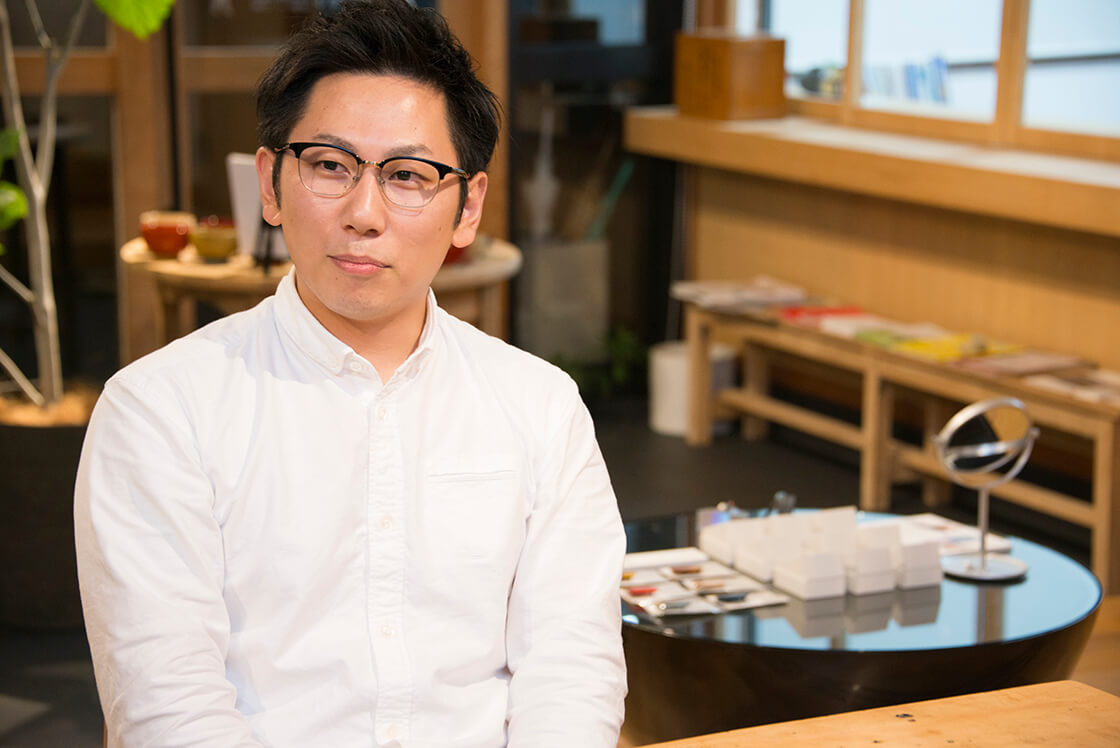

TSUGI代表の新山直広さん。2009年に河和田に移住

TSUGI代表の新山直広さん。2009年に河和田に移住 新山直広(にいやま・なおひろ)さん

・クリエイティブカンパニーTSUGI 代表

・1985年大阪生まれ

・2009年に移住

学生の頃から参加していた「河和田アートキャンプ」の事務局立ち上げを機に福井県鯖江市へ移住。事務局、市役所を経て、河和田のものづくりに特化したクリエイティブカンパニー「TSUGI」を立ち上げ。地元の産業に携わるグラフィック、イベントなどのクリエイティブを行う。

そう笑うのは、河和田でクリエイティブカンパニーを運営するTSUGIの新山さん。河和田地区に移住した最初の若者です。この方が移住者を増やしたと言っても過言ではないキーマンです。

河和田アートキャンプとは

2004年の河和田豪雨をきっかけに、株式会社応用芸術研究所の片木孝治さんが始められた「地域づくりプロジェクト」。福井県鯖江市の「河和田地区」に全国から学生たちが集まり2ヶ月ほど暮らしながら、地域の課題と向き合い解決していく試み。2017年で12年目を迎える。

(以下、アートキャンプと記載)

新山「これからは地方の時代だ!と、大学を卒業してすぐに鼻息荒く移住しました」

新山さんが移住をしたのは2009年。私もちょうどその年に大学を卒業して社会に出ましたが、その頃はリーマンショックで大不況。「リストラ」「内定切り」など暗いニュースが流れ、これから出ていく社会は大変なのかもしれない、と不安を覚えました。

だけど、それと同時にそんな状況の中、新社会人になる私たちには「この社会は変えていかないといけない」という、青臭く、勢いだけの決意のようなものがあったように思います。

新山「建築を学んでいたこともあって、危機感もありました。着工数は2008年で頭打ち。これからは新しく建てることより、今あるものを活かした場づくりや地域づくりが大切だと思ったんです。『この町を変える』と決意してひとりで河和田へ移住しました」

新山さんが卒業する頃、アートキャンプの拠点を河和田につくるという話が持ちあがり、片木さんが代表を勤める応用芸術研究所の社員として現地へ移住ことが決まりました。今でいう地域起こし協力隊のようなかたちで、市の委託事業として産業の調査研究をしたり、アートキャンプの窓口を行われていた新山さん。地元の一大産業である漆器の現状を知るうちに想像していた以上に深刻なことが分かりました。

新山「せっかくいい物を作ってるのに、売り場で物の良さが伝わらず売れてなかったんです」

越前漆器の売上は落ちていく一方。売上はピーク時の3分の1にまで落ち込んでいました。問題を目の当たりにして「自分はただ調査をしてるだけで、何もやれていない」と、日々悶々としていたそうです。

新山「ずっと仲間が欲しかった。『仲間さえいればやれることがもっといっぱいあるのに』ってずっと思ってました。そこにみつきが来てくれて、一緒になんかやろうぜって『TSUGI』を始めたんです」

2013年、クリエイティブカンパニー「TSUGI」を結成。そこから、移住者によってこの町は変わっていきます。

地域の産業が、人を集める

みつきこと、ヤマト工芸で木工職人として働く永富三基(ながとみ・みつき)さん

みつきこと、ヤマト工芸で木工職人として働く永富三基(ながとみ・みつき)さん 永富三基(ながとみ・みつき)さん

・木製インテリア・雑貨のヤマト工芸 木工職人

・クリエイティブカンパニーTSUGI メンバー

・1989年 大阪生まれ

・2012年移住

学生時代参加した河和田アートキャンプをきっかけに福井の地場産業に憧れ、大学卒業と同時に鯖江市に移住。株式会社ヤマト工芸で職人として働く傍ら、「TSUGI」の創立や新ブランドの什器設計、多目的スペース「PARK」の立ち上げなど多方面に参加。

永富「僕は、木工職人になりたかったんです。そして、設計図だけ作ってあとは人に任せるんじゃなくって自分で手を動かしたかった。場所はどこでも良かったので、岐阜や京都も考えたんですけど、人の多い都市圏には住みたくないなというのはありました。それで、木工職人 × 田舎という視点で、選んだのが河和田です。僕もアートキャンプに参加していたので、新山くんのことも、この土地のことは元々よく知ってました」

新山 : 「この町はそういう、土地の産業に惹かれて移住してくる人が多い気がします。“チャーリー”もそうだよね。めがねが好きすぎて移住してきた」

“チャーリー”こと、永山恭平さん

“チャーリー”こと、永山恭平さん永山恭平(ながやま・きょうへい)さん

・めがねメーカー・谷口眼鏡 営業/企画

・1986年 福岡生まれ 兵庫育ち

・メガネが好きすぎて、2015年移住

大学ではプロダクトデザインを学び、卒業後は6年間、大手の広告関連会社で営業として勤務。

めがねフェスをきっかけに移住。翌年、谷口眼鏡に入社。

永山「僕、とにかくめがねが好きで‥‥その日のファッションに合わせて毎日めがねを変えるぐらい好きなんですけど、仕事は広告関連でめがねとは関係なかったんです。それはそれで楽しかったし、やりがいもありました。そのままいたら、いわゆる出世も見えていた。でもやっぱりめがねのことが忘れられなくって‥‥もう鯖江へ行っちゃえ!と移住しました」

— なぜ、鯖江だったんですか?

永山「販売じゃなくて、製造してるところが良かったんです。元々プロダクトデザインを学んでたこともあって、めがねの製造から携わりたかった。鯖江がめがねの産地なのはもちろん知ってたので、この業界をめがけてやってきました」

新山「谷口眼鏡に入って1年ぐらい経った?働いてみてどう?」

永山「いやー、いいですよ。毎日忙しくしてるとついつい忘れそうになるんですけど、むちゃくちゃ充実してます。入ってすぐの頃に、めがねの雑誌を会社で見てて怒られないことにまずびっくりした(笑) 。前の会社の時は、パソコンで画面を小さくしてコソコソ見てましたからね」

嶋田「私も、ずっと漆の仕事がしたくて仕方なかったんですけど、今は漆で心が満たされてる(笑)」

嶋田希望さん・漆琳堂で塗師として働く

嶋田希望さん・漆琳堂で塗師として働く嶋田希望(しまだ・のぞみ)さん

・漆器メーカー 漆琳堂(しつりんどう)・塗師(漆を塗る職人)

・1992年 東京生まれ

・2015年移住

漆の専門学校を卒業後、理想の仕事がなく地元の書店で働く。セレクトショップで漆琳堂の漆器を見かけたのをきっかけに「ここで働きたい」と漆琳堂へ。

関連記事:「この漆器がつくれるなら、どこへでも。」移住して1年。職人の世界と、産地での暮らしを聞きました。

嶋田「漆の仕事をやってない時も、離れるのが嫌だったから家で漆を塗ったりしてたんです。でも今は仕事で漆が塗れる。それが本当に幸せで仕方ないなと日々思ってます」

仕事も嫁も。出会いは現地。

新山「働くところってどうやって探すの?福井のメーカーさんはあんまり求人サイトに載せてないし、探す手段が都会に比べて限られてるよね」

嶋田「私は直接、電話しました。人、募集してないですか?って。求人はだしてなかったけど、タイミングよく漆琳堂も人を入れようかと思っていた時期で、すぐに入社が決まりました」

永山「僕は、半年ぐらいはその時住んでいた大阪で、ネットで探してました。だけど、その半年の情報よりこっちに実際に来て短期間で探した時の情報のほうが全然濃かった。人づてに紹介してもらったりして、2、3ヶ月ぐらいで仕事が決まりました」

— 元々福井に友だちがいたんですか?

永山「まったく。縁もゆかりもない土地です。こっちへ来て、知り合い0人の状態から就活をはじめたんですけど、早い段階で新山くんと知り合って、そこから一気に友だちが増えました」

新山「はじめて会ったのは“めがねフェス”だっけ?」

永山「そう。就活期間中にめがねフェスをやってて遊び半分、就活半分でこっちに来た。それが8月ぐらいで、就職が決まって福井に引っ越したのが10月。2ヶ月ぐらいですね。その間にいろんな人に出会いました」

新山「仕事も嫁もゲットして‥‥今年のめがねフェスのポスター、チャーリーの結婚式だよね(笑)」

「めがねフェス」で永山さんと奥さんが出会い結婚されたことに因み、2017年のキービジュアルにはお二人の結婚式の写真が使われた(design:GOOD MORNING)

「めがねフェス」で永山さんと奥さんが出会い結婚されたことに因み、2017年のキービジュアルにはお二人の結婚式の写真が使われた(design:GOOD MORNING)実際、食べていけますか?

— ちょっと突っ込んだ話になりますが、都会から転職して移住となると実際食べていけるのか?といった不安はなかったですか?

永山「来る前に求人サイトで給料を見てた時は正直不安もありましたし、実際に前職と比べると個人での収入は減りましたね。ただ、就活でこっちへ来て人に会ってみると、それでもいいかもなぁと思えたんです。

『本当に自分の好きなことを仕事にしたら辛くなるから辞めとけ』とか言う人もいたけど、そうじゃないと思う。こっちに来て思ったのは、やりたいことやってる人って、むちゃくちゃしんどそうやけど、すごく充実してる人が多かった。今やりたいことやれてるし、やった分だけ評価もしてもらえてるなぁと感じてます。めがね業界に憧れてただけのあの頃には、もう戻りたくない。」

何でもやる。満たされる度合いが増えていく。

永富「こっちの仕事の充実感って、小さい会社が多いというのも関係してるかもしれないですね。例えば、僕は木工職人だけど今は営業もする。実は、始める前は営業とは一線を引いてたんです。『よく喋るし向いてるんじゃないか』って誘われてたんだけど『職人だけをやりたいから』って、かたくなに。だけど、伝えることの大事さに気付かされて自分から寄り添ってみたら、営業も楽しいしみんなが求めてるところと一致したんです。自分が作ってるものとお客さんの顔が繋がって、満たされる度合いがどんどん増えていきました。これしかやらない、できないと思ってる人にも、いろんなところに可能性を見出してぽんと放り込んでくれる許容がこの町にはあるんかなぁと思います」

— 嶋田さんも職人だけれど、展示会に立ったりワークショップしたり、いろんなことをされてますよね。

嶋田「漆器業界の中でも、つくることだけをやってる作家性の高い職人さんが集まってるところもあるけど、河和田はつくる以外の商売だったりブランドづくりだったりの知識を持ってる職人が多いと思います。そういったいろんなスキルを持ってる人が集まってるし、教えてもらえる。そしてやりたいって言ったことを受け入れてもらえる環境があるなと感じてます。いろんな産地の中でも、新しいことをやれるポテンシャルを一番持ってる場所だと思う」

漆琳堂に就職して2年足らず。やりたかった漆を使ったアクセサリーブランドを立ち上げた

漆琳堂に就職して2年足らず。やりたかった漆を使ったアクセサリーブランドを立ち上げた変化にポジティブな田舎

新山「移住者に対してもそうだけど、この町は変化を受け入れる土壌があるよね。それはものづくりのバックグラウンドとして、美術工芸じゃなく生活工芸をつくりつづけてた背景があるからな気がする。この土地は昔からその時代時代に必要とされるものを作ってきたし、デザインも変えてきた。そこから魅力的なものが生まれた実績も持ってるし、変化に対して寛大なのかもしれないですね」

— なるほど。これからこの産地に必要な人ってどんな人なんでしょう。

新山「ものづくりをする人ももちろんそうだけど、これからのホットワードだなぁと思ってるのが『じゃない人』。僕らみたいなクリエイターや、職人じゃない人です。作り手と使い手の間にいる人たちはもっと、多種多様でもあっていいと思うし、そういう人たちをこの産地は求めてると思うんです」

作り手と使い手の間の「じゃない人」の役割

永山「僕もそうだけど、ものづくりの町だからこそ、作り手と使い手の間に入る人は必要だと本当に感じてます。求人情報だけ見ると職人や製造しかないんだけど、いいもの作ってるのに伝える力を持ってないメーカーって多いし、僕の場合はそういう役割が必要だと勝手に思い込んでました。

つくる以外にも、ものづくりを支えるための「職能」みたいなことっていくらでもあるし、これまでそういう人の方が少なかったから逆に来て欲しいんですよ。営業も広報も、資格も免許もいらないし、誰にでもやれる。いくらでも仕事はあります」

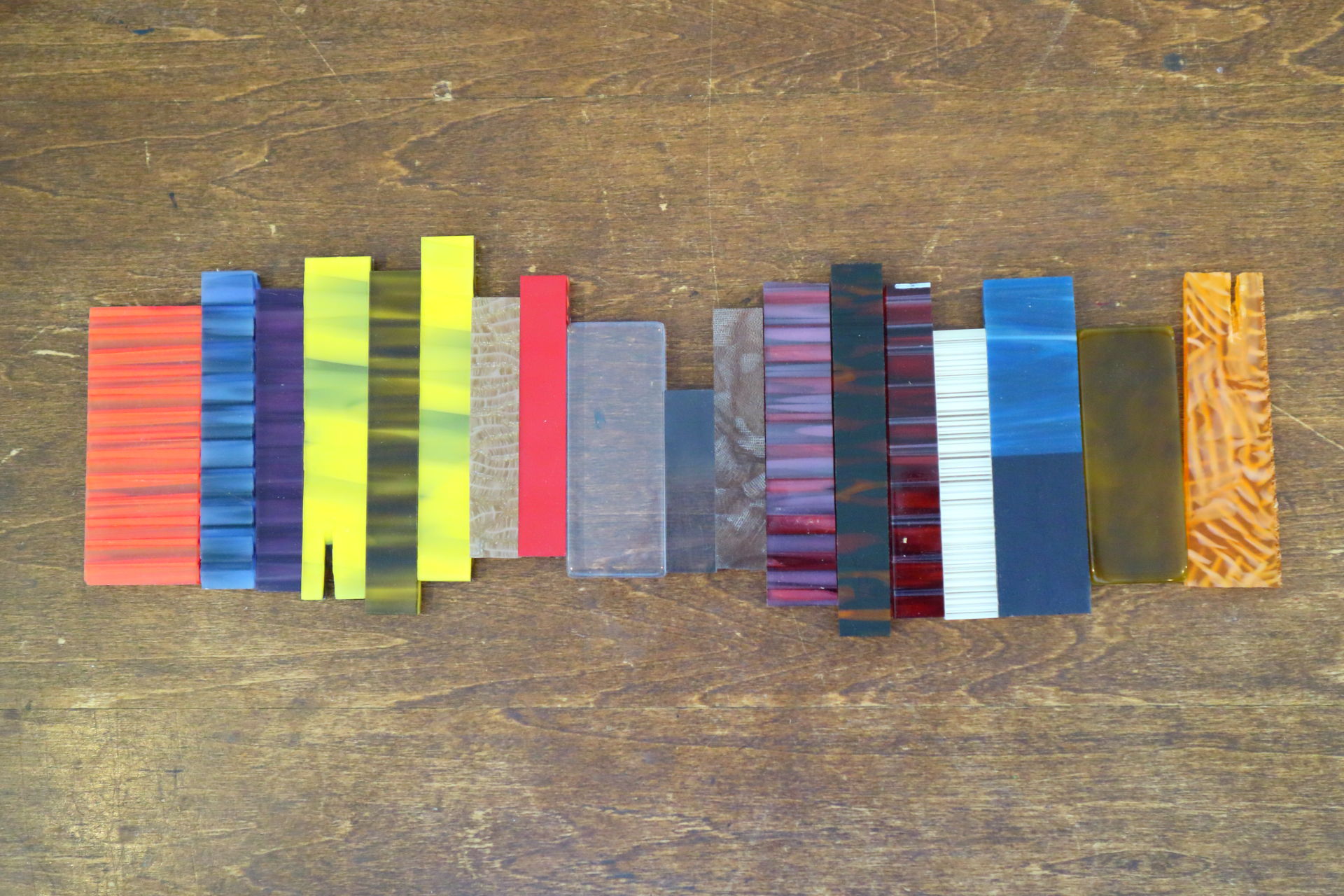

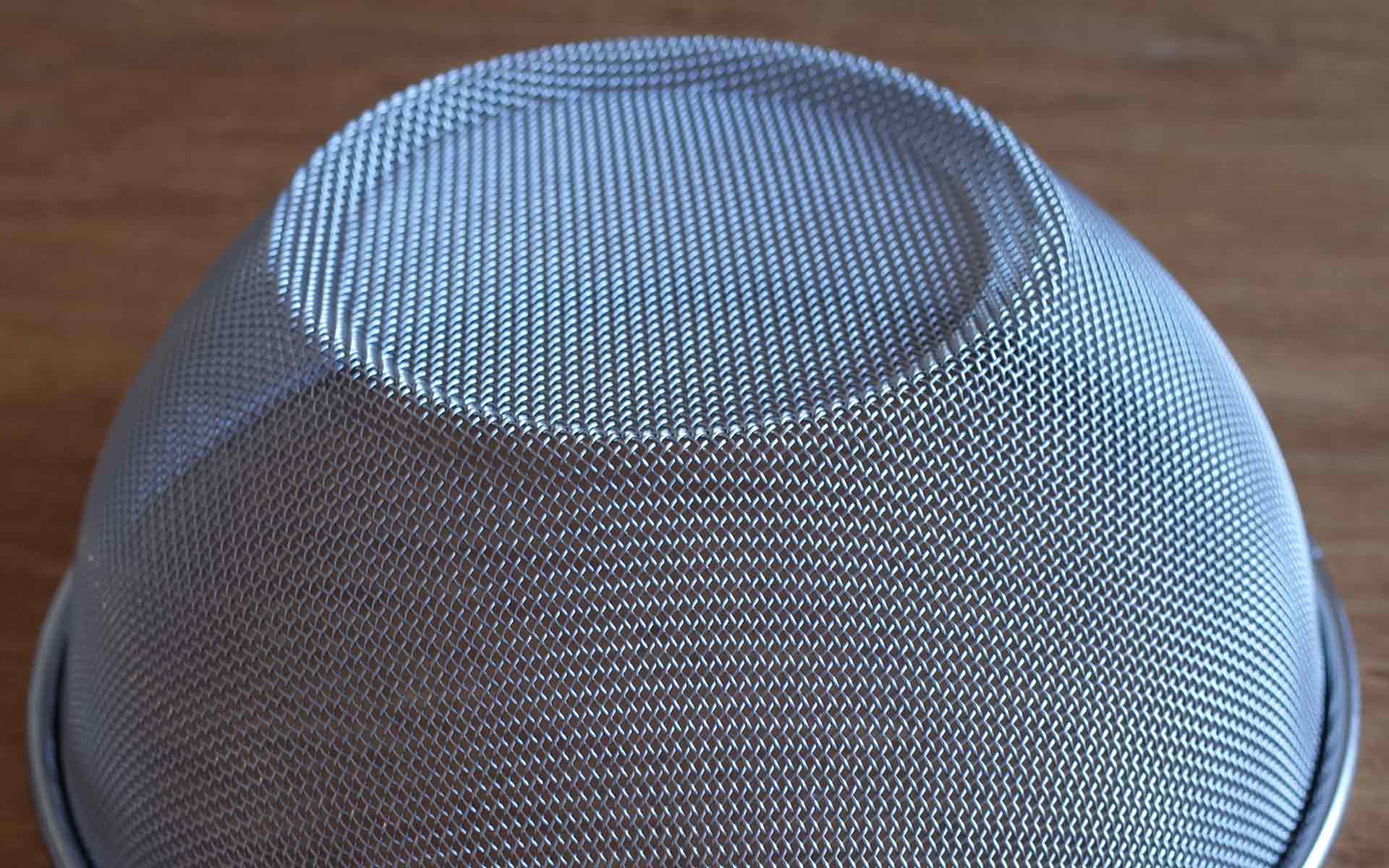

永山さんが働く谷口眼鏡さんは、綿花やパルプなどの天然素材を原料とする「アセテート」をフレームに利用。1996年に立ち上げた自社ブランド「TURNING」も人気

永山さんが働く谷口眼鏡さんは、綿花やパルプなどの天然素材を原料とする「アセテート」をフレームに利用。1996年に立ち上げた自社ブランド「TURNING」も人気新山「つくるという段階の次の世界が、今やっと見えてきた気がする。いろんな産地がある中で、そういう作り手と使い手の間の人が入る環境や土台が、鯖江は整っている場所かなぁと思う」

嶋田「うちのファクトリーショップ店長をやってくれている楳原さんがまさしくそう。彼女の場合、結婚をきっかけに大阪から河和田に越してきて、仕事をしてないって聞いたから店長枠で誘ってみたんです。『何か力になれるんだったら』って入ってくれたんですけど、外への対応も事務も、スキルが高かった。店長業務以外にもどんどん任せることが広がって、今ではもし入ってくれてなかったら、どうなってたんだろうって状態。抜けられたら困るし、みんなが頼りにしてます」

自分で場所をつくるのは、田舎も都会もおなじ

永山「そういえば、僕らは“移住”って言われるけど、都会に越すのは移住って言わへんのかなぁ。もしかすると都会はシステム化されててやりやすいかもしれないですけど、自分の場所や仕事をつくりだすのって結局は一緒じゃないですか。自分自身で動くという点ではあまり変わらないんじゃないかな」

新山「職能より、パーソナリティが結構大事だよね。アートキャンプの学生さんじゃないけど、何もできないけど、何でもやりますぐらいの感じがいいんじゃないかな」

— そう思うと、そんなに気負わなくても移り住めるのかもしれませんね

永富「ちょっとかじったことありますぐらいの方がいいのかもしれない。やって失敗しても大丈夫だし、周りと一緒に徐々に成長していくのがこの町らしいのかなと思います。大企業で決まった道をステップアップしていくみたいなのはないけど、発展途上の会社ばっかりだからこそ、いろんなところで化学反応が起こって、やるべきことができていくみたいな」

永山「温室よりもこっちに来て野ざらしの中で動く方がスキルアップのスピードとしても早いんじゃないかな」

みんなでつくる河和田の未来

新山「この町でよかったと思うのが、そういう『何かをやりたい』という人が多いこと。いろんな条件が揃って、連鎖反応でいろんなことが動き出してる。今、人口4200人のこの小さいエリアだけで移住者が67人。僕が来たばかりの昔とは全然違う、もう何でもやれる気がしてます」

— そうですね。これから、どんな町にしていきたいですか?

新山「ここに来たらいわゆる“田舎”や”地方の産業”の価値観が変わるみたいな場所でいられるといいですね。田舎だけど、作ってるものはかっこいいし、やってる人たちもおもしろい。そしてきちんと産業として儲かってることも大事です。

町としては、地元の物を買えるショップがあったり、気軽に泊まれる宿があったりして、それが網目のように町全体で繋がってるみたいな風景をつくりたい。河和田は、次の新しい地方のかたちをつくれるポテンシャルもあると思うし、行くなら早くいきたい。だからもっといろんな人が必要だし、もっと仲間が増えるといいなと思ってます」

最後に「楽しそうですね」と言うと、「大変ですけどね。いや、やっぱり楽しいですね」と、返ってきた。たくさん、苦労はあるのだろうけれど、やっぱり自分の好きなことをやってる人たちはとてもいきいきしてるし、なにより本当に楽しそうでした。きっとこれからも、そんな移住者がどんどん増えて、この町は変わっていくのだろうなと感じたインタビューでした。

河和田移住EXPO

今回お話を聞いた方たちによるトークセッションを開催します。またトーク後には直接話を聞ける交流会も。ぜひご参加ください!

10月14日(土)18:00~

詳細はこちら:http://renew-fukui.com/iju.html

文:西木戸弓佳

写真:上田順子、林直美、谷口眼鏡(提供)